Что такое социальные аспекты

Что такое аспект? Происхождение, значение, синонимы, предложения и словосочетание

Что такое аспект? Это вопрос чрезвычайно актуальный. Потому что слово можно слышать в речи политиков и телеведущих, а люди, не имеющие отношения к публичной сфере, могут употреблять существительное в шутку, дабы придать веса своим словам или создать юмористический эффект. Но мы постараемся не шутить, конечно, когда будем говорить об объекте исследования.

Словарь иностранных слов

Этимологический словарь нам здесь помочь не сможет, но мы воспользуемся услугами «приглашенной звезды» – словаря иностранных слов. Он дает нам три значения слова «аспект»:

Также в словаре указано, что слово происходит от латинского aspectus – «вид».

Нам остается добавить, что обычно, если переводить это слово на повседневный язык, смысл его сводится к определенной точке зрения на проблему. Нередко к существительному прибавляют и прилагательное. Например:

Аспектов может быть столько, сколько сторон у предмета обсуждения.

Значение и предложения

Кажется, о том, что такое аспект, сказано уже достаточно. Но нам важно рассмотреть проблему с разных сторон. Поэтому толковый словарь тоже должен поучаствовать в беседе. Он, скорее всего, будет краток: «Точка зрения, взгляд на что-нибудь (книжное)». Как видим, этот источник немногословен. Пометка его справедлива, потому что существительное очень любят использовать в своей речи ученые мужи. Ну а мы попробуем сочинить с ним обычные предложения:

Предложения недаром получились слегка странноватые, потому что смешение бытовой речи и научной встретишь нечасто, а еще подобное, хотим мы того или нет, но порождает юмористический оттенок. Кажется, что ведь никто так выражаться не будет. Но это не совсем так. Ведь иногда люди обсуждают и небытовые, абстрактные вещи. Конечно, уже понимая априори, что такое аспект.

Синонимы

Замен достаточно, даже несмотря на то что слово сложное и специфичное. Дадим все, что нашли:

Кажется, что возможные синонимы к слову «аспект» были нами упомянуты. Конечно, самое популярное из них – это «точка зрения». Но читатель волен использовать все. Более того, это не только желательно, но и необходимо, ибо покажет высокую образованность человека.

Социальное измерение присутствует всегда

Читатель может подумать, что это немотивированный и странный переход от одного к другому. Но эта причуда объясняется просто: нам надо рассказать о словосочетании «социальный аспект».

Мы не будем толковать существительное, которому и так уделили много времени. Сосредоточимся на прилагательном, которое имеет (что неудивительно) широкое хождение. Итак, посмотрим значение (кратко): «Общественный, относящийся к жизни людей и их отношениям в обществе». Поэтому, имея этот смысл на руках, нетрудно установить подлинное содержание словосочетания «социальный аспект» – это сторона проблемы, которая имеет непосредственное отношение к общественной жизни либо тому или иному взаимоотношению людей.

Штука в том, что почти любая ситуация имеет социальное измерение. Даже глубоко личные, медицинские заболевания не могут обойтись без общественного контекста. Потому что, если человек тяжело заболел, ему требуется врач и его консультации, чтобы понять, какие вообще перспективы, а это уже социальное измерение. Несмотря на все наше стремление до предела индивидуализироваться и отдалиться друг от друга, мы все равно остаемся вместе, и это неизбежно. И совершенно все равно, нравится такое положение вещей или нет. Даже всеобщая глобализация и компьютеризация имеют социальное измерение. Эти параметры современной жизни ставят новые проблемы перед человечеством. Задачи, возникающие в процессе существования, должны решать все народы сообща. Надеемся, что теперь ясно, что такое аспект, мы старались.

Социальный аспект

Государственная социальная политика – это целенаправленная деятельность государства, ставящая своей целью ослабление дифференциации доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве. Посредством государственной социальной политики в рыночной экономике реализуется принцип социальной справедливости, предполагающий определенную меру выравнивания имущественного положения граждан, создание системы социальных гарантий и равных стартовых условий для всех слоев населения [15, 28, 32, 36, 46].

Характер и содержание социальной политики зависят от степени вмешательства государства в управление социальными процессами. В зависимости от этого все сложившиеся в настоящее время типы государственной политики можно разделить на две группы. Первую условно можно назвать остаточной [46]. В этом случае социальная политика выполняет функции, которые не в состоянии должным образом осуществить рынок. Это ограниченная по своим масштабам и охватываемому контингенту социальная политика, преимущественно пассивная и имеющая компенсационный характер. Типичным представителем данного варианта (условно) является американская модель [46].

Вторая модель – институциональная. Здесь социальная политика государства играет важнейшую роль в обеспечении населения социальными услугами и рассматривается в качестве более эффективного в социально-экономическом и политическом смыслах средства, чем система частных институтов.

На практике вторая группа типов государственной социальной политики показала себя более конструктивной. С концептуальной точки зрения эта группа в наибольшей степени испытывает влияние социал-демократической идеологии, и ее типичным вариантом социального государства (также условно) является шведский.

Обе группы различаются между собой не наличием или отсутствием тех или иных компонентов, а их соотношением, а также степенью государственного вмешательства в социальную сферу, ролью перераспределительных процессов, степенью приоритета социальных проблем в деятельности государства.

Социальная роль государства во всех остальных странах мира находится в диапазоне между этими двумя группами.

Естественно, что практика гораздо разнообразнее любой типологии. Например, в Бельгии очень высок уровень социальных расходов государства, однако социальная политика преимущественно пассивная, компенсационная. Все европейские государства с социальной рыночной экономикой развивались под влиянием и либеральных, и социал-демократических импульсов. В последние годы происходит дальнейшее сближение основных характеристик различных типов государственной социальной политики, что непосредственно оказывает влияние на особенности организации и финансирования внутригосударственной сферы социального обеспечения.

Из социальной политики стран с нормально развитой рыночной экономикой (Россия в настоящее время движется в данном направлении) можно сделать следующие выводы.

Пересмотр масштабов, форм организации и финансирования социальных программ вызван, как правило, необходимостью увеличения гибкости предоставления выплат социальными работниками нуждающимся категориям граждан, усиления их способности соответствовать потребностям населения, сокращения влияния государства на экономику и общество, усиления контроля над государственными расходами в сфере социального обеспечения.

Сохранение циклической схемы смены приоритетов в государственной социальной политике приводит к перераспределению средств между отдельными статьями социальных расходов, но, чаще всего, не затрагивает серьезных социальных достижений предшествующего развития; доля расходов на социальные нужды ВВП также не претерпевает существенных изменений. В большинстве стран финансовый кризис социальной сферы преодолевается благодаря некоторому сокращению расходов, а также усилению налоговой дисциплины и другим мерам.

Россия традиционно относится к типу государств с сильной ролью государства в социальной сфере. Если не договорить о более низком материальном и институциональном уровнях, то система социальных гарантий и социальной защиты населения, сложившаяся в России к началу экономических преобразований, в целом соответствовала принципам социального рыночного хозяйства, обеспечивая удовлетворение широкого круга всесторонне регламентированных потребностей граждан.

В конституции РФ, принятой в 1993 г., российское государство определяется как социальное государство. Иными словами, Конституцией декларирована ориентация на ту модель социального устройства, которая сложилась в развитых рыночных экономиках стран Запада. Обращение именно к этому типу социально-экономического устройства обусловлено особенностями социально-экономического развития России и поддержкой соответствующих реформ со стороны большей части граждан.

Однако, на практике, при разработке концепции и конкретных направлений экономических преобразований не просчитываются или не всегда верно оцениваются их социальные последствия, что приводит в настоящее время к отсутствию соответствующих «амортизаторов», способных смягчать неблагоприятное воздействие реформ и создавать предпосылки для адаптации населения к рыночным условиям.

Такое отношение к социальной составляющей реформ не случайно. Принятая стратегия экономической трансформации предусматривает лишь узкий круг мероприятий по социальной защите наиболее уязвимых слоев населения, а решение остальных социальных вопросов автоматически перекладывается на рынок.

Снижение жизненного уровня населения во время реформ неизбежно, так как в этот период экономика в целом переживает кризис. Не только в России, но и в других постсоциалистических странах в ходе реформ тоже наблюдалось усиление бедности и социальной незащищенности населения, что напрямую связано с объективными трудностями реформирования экономики, а также запущенностью проблем социальной сферы.

Задачи и направления социальной политики формируются в настоящее время под воздействием трех основныхразных по своему характеру факторов:

За годы экономических реформ реальный уровень душевых доходов населения сократился вдвое. Несмотря на стабилизацию реально располагаемых денежных доходов, например, в 1996 г. на уровне предыдущего года и рост реальной заработной платы за 1996 г. на 5%, тенденцию к падению реальных доходов населения переломить не удалось [46]. При этом надо иметь в виду, что статистические данные показывают величину начисленной, а не фактически выплаченной заработной платы.

Показателем острого социального кризиса является растущая дифференциация доходов населения. Одним из наиболее употребительных показателей дифференциации доходов служит децильный коэффициент, выражающий соотношение между средними доходами 10% наиболее высокооплачиваемых граждан и средними доходами 10% наименее обеспеченных.

Для характеристики распределения совокупного дохода между группами населения применяется индекс концентрации доходов населения. Этот показатель характеризует степень неравномерности распределения населения по уровню дохода. Величина коэффициента может варьировать от 0 до 1, при этом чем выше значение показателя, тем более неравномерно распределение доходов в обществе.

В рамках постоянного мониторинга социально-экономического положения семей, проводимого Министерством труда и социального развития РФ, были сделаны соответствующие расчеты. Они показали, что оптимальный (или естественный) уровень дифференциации денежных доходов населения в целом по Российской Федерации в 1,7 раза ниже фактического. Это означает, что при стабилизации социально-экономических процессов, своевременной выплате заработной платы, пенсий, пособий, активизация государственной политики на рынке труда и др. естественный фон дифференциации (по децильному коэффициенту) должен составлять на среднероссийском уровне не более 10 раз.

Особенностями дифференциации доходов населения России, угрожающими социальной стабильности и чреватыми угрозой для будущего нации, сегодня являются:

Снижение жизненного уровня привело к серьезным деградациям в личностных показателях граждан. По некоторым важнейшим социальным показателям Россия оказалась за порогом допустимого (потребления алкоголя, масштабы суицида и повышение уровня дебильности населения среди детей и взрослых).

Анализ динамики отдельных показателей уровня и качества жизни населения России можно дополнить глобальными показателями, используемыми в международных сопоставлениях. Одним из таких показателей социального развития, рассчитываемых ООН, является индекс развития человеческого потенциала.

Индекс развития человеческого потенциала характеризует динамику уровня жизни населения в широком контексте условий жизнедеятельности. Сущность этого показателя сводится к определению среднего показателя, измеряющих степень здоровья, уровень образования, совокупный объем ресурсов на потребление и накопление, и представляется в виде условного коэффициента. В качестве обобщающего измерителя здоровья принят показатель «ожидаемая продолжительность жизни», в качестве измерителя уровня культуры «среднее число лет обучения населения в возрасте 25 лет и старше», третье слагаемое интегрального показателя измеряется валовым внутренним продуктом на душу населения.

Данные социологических исследований показывают, что примерно пятая часть населения России успешно справляется с задачами адаптации к постоянно изменяющимся социальным условиям. Половина населения – на протяжении ряда лет с трудом решает свои материальные и духовные проблемы, а доля тех, кто вынужден отказываться от предметов первой необходимости, не только не сокращается, но и растет.

Каждая из концепций, взятая в чистом виде, обладает недостатками, серьезно затрудняющими ее использование в качестве исходного пункта измерения бедности. Поэтому статистическая практика пошла по пути комбинирования нескольких концепций.

Российский подход к измерению бедности базируется на абсолютной концепции, при этом используются некоторые элементы относительного подхода. Черта бедности устанавливается на уровне прожиточного минимума, который рассчитывается на основе нормативно-статистического метода: минимальная потребительская корзина складывается из натурального набора продуктов питания, в котором учтены диетологические требования, обеспечивающие минимально необходимое количество калорий, а также расходов на непродовольственные товары и социальные услуги, налоги и обязательные платежи, соответствующие по структуре затрат бюджетам семей с низкими доходами. На практике величина прожиточного минимума в России рассчитывается по специально утвержденной методике Министерства труда в целом по РФ и по всем регионам, а его законодательной основой является Закон о прожиточном минимуме, принятый в 1992 г.

Бедность – явление многоплановое. Помимо экономических и политических измерений, она является и политическим понятием, которое используется и модернизируется в ходе политической борьбы в условиях массового снижения уровня, растущей дифференциации, усиливающегося несоответствия реальности потребительским ожиданиям.

Мировая практика показывает, что существуют две стратегии государственной помощи бедным: гарантирующая и не гарантирующая минимальный доход на уровне черты бедности. В первом случае доход ниже черты бедности является достаточным основанием для того, чтобы претендовать на социальное пособие, размер которого определяется исходя из стремления полностью покрыть разницу между фактически полученным доходом и прожиточным минимумом.

В России душевой доход ниже установленного прожиточного минимума является необходимым, но далеко не достаточным основанием для получения социального пособия, а сам размер этих пособий не обеспечивает гарантии дохода на уровне минимальной потребительской корзины. Размер всех минимальных социальных выплат не связан со стоимостной оценкой черты бедности и намного ниже бюджета прожиточного минимума. Для решения проблем в социальной сфере в России предполагается:

— разработка оптимальной системы минимальных социальных стандартов, обеспечиваемых государством;

— усиление роли страховых принципов в предоставлении социальных благ и услуг;

— повышение эффективности функционирования социальной сферы и качества предоставляемых ею услуг за счет развития элементов конкурентоспособности граждан, организаций и предприятий;

— дифференциация социальной политики по регионам и ее муниципализация.

Особое значение в системе мер государственной социальной политики имеет задача защиты денежных доходов населения (заработной платы, пенсий, пособий) от инфляции. С этой целью применяется индексация, под которой понимаются мероприятия по приспособлению доходов населения к росту потребительских цен в условиях инфляции.

Система индексации может быть охарактеризована рядом критериев. Индексация может быть упреждающей и последующей – в зависимости от отношения к срокам повышения цен. Она может быть автоматической и полуавтоматической. При автоматической индексации производится повышение доходов, пропорциональное индексу цен, при полуавтоматической – доходы увеличиваются только на часть прироста индекса цен.

Однако наиболее важный элемент государственной социальной политики – технология социальной защиты населения. В общем виде социальная защита населения – это система государственных мер, гарантирующих населению его права в области уровня жизни, потребления и обслуживания.

Эти меры реализуются с помощью определенных правовых методов (социальные законы), организационных рычагов (органы управления социального блока, в первую очередь Министерство труда и социального развития РФ) и финансовых средств (государственный бюджет и фонды социального страхования).

Существующие в мировой практике инструменты социальной защиты подразделяются на страхование и социальную помощь. Обязательное страхование распространяется на работающих членов общества, в нем участвуют три стороны: работодатель, работник, государство. Задачей системы является поддержание уровня жизни в случае утраты трудоспособности и заработка по основаниям, предусмотренным законом: старость, болезнь, травма, материнство, безработица. Роль обязательного страхования в настоящее время огромна: средства на него составляют суммы не меньшие, чем расходы на социальные цели всего государственного бюджета. За этот счет содержится более 90% пенсионеров, покрываются 60% медицинских расходов, практически 100% расходов на трудоустройство и поддержку безработных.

В соответствии с законодательством о социальном страховании сформированы четыре государственных внебюджетных фонда: пенсионный, социального страхования, медицинского страхования и занятости. Они суверенны, отделены от бюджета, самостоятельно управляются, их бюджет и тарифы взносов утверждаются законодательной властью – Государственной Думой РФ.

Социальная помощь не носит постоянного характера и не распространяется на всех нуждающихся в социальном иждивении и поддержке. Она носит сугубо конкретный, временной характер, оказывается при наличии признаков, определенных законом: определенный возраст, доход и т.п. Предполагает заявительный характер и проверку нуждаемости, величины доходов и имущества. Социальная помощь оказывается людям в кризисной ситуации, объективно нарушающей жизнедеятельность гражданина (малообеспеченность, безнадзорность, недееспособность, отсутствие постоянного места жительства, конфликты в семье, одиночество и потребность в постороннем уходе и т.п.).

Проблема состоит в том, как использовать различные виды помощи, направить ее тем, кто в ней действительно нуждается, упростить ее оказание.

В аспекте развития сферы социального обслуживания государственная политика – это целенаправленная деятельность государства, ставящая перед собой целью ослабление дифференциации доходов, смягчение противоречий между участниками рыночной экономики и предотвращение социальных конфликтов на экономической почве.

Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет

Значение слова «аспект»

[От лат. aspectus — взгляд]

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Аспект — в лингвистике синоним понятия «вид».

Аспект — угловое расстояние между точками небесной сферы

Аспект — в геоботанике внешний вид фитоценоза.

Аспект — логический объект в аспектно-ориентированном программировании, который позволяет объединять однотипные по функциональности элементы разных объектов.

АСПЕ’КТ, а, м. [латин. aspectus — взгляд] (книжн.). Точка зрения, определенное понимание чего-н. Новые данные представляют дело совсем в ином аспекте. [Первонач. в астрологии — относительное положение планет и созвездий.]

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

аспе́кт

1. книжн. точка зрения, сторона, с которой рассматривается какое-либо явление, понятие ◆ Разве трудно понять, что неверный или неточный аспект явления будет ошибкой лишь в результате недобросовестного или глупо ориентированного исследования? … Начисто отсутствовала постоянная, строгая и разработанная во всех аспектах система воспитания людей как членов общества. Иван Ефремов, «Час быка», 1968–1969 г. ◆ — Ты знаешь, Дима, — произнёс он, — вот юмористический аспект положения мне как-то в голову не приходил. … И без того дело было дрянь, а уж в таком аспекте оно представлялось настолько безнадёжным, что я просто не знал, что сказать, как к этому относиться и зачем вообще жить. Стругацкие, «За миллиард лет до конца света», 1974 г. (цитата из НКРЯ)

2. лингв. редк. то же, что глагольный вид ◆ Автор монографии подробно описывает аспекты и времена праиндоевропейского глагола.

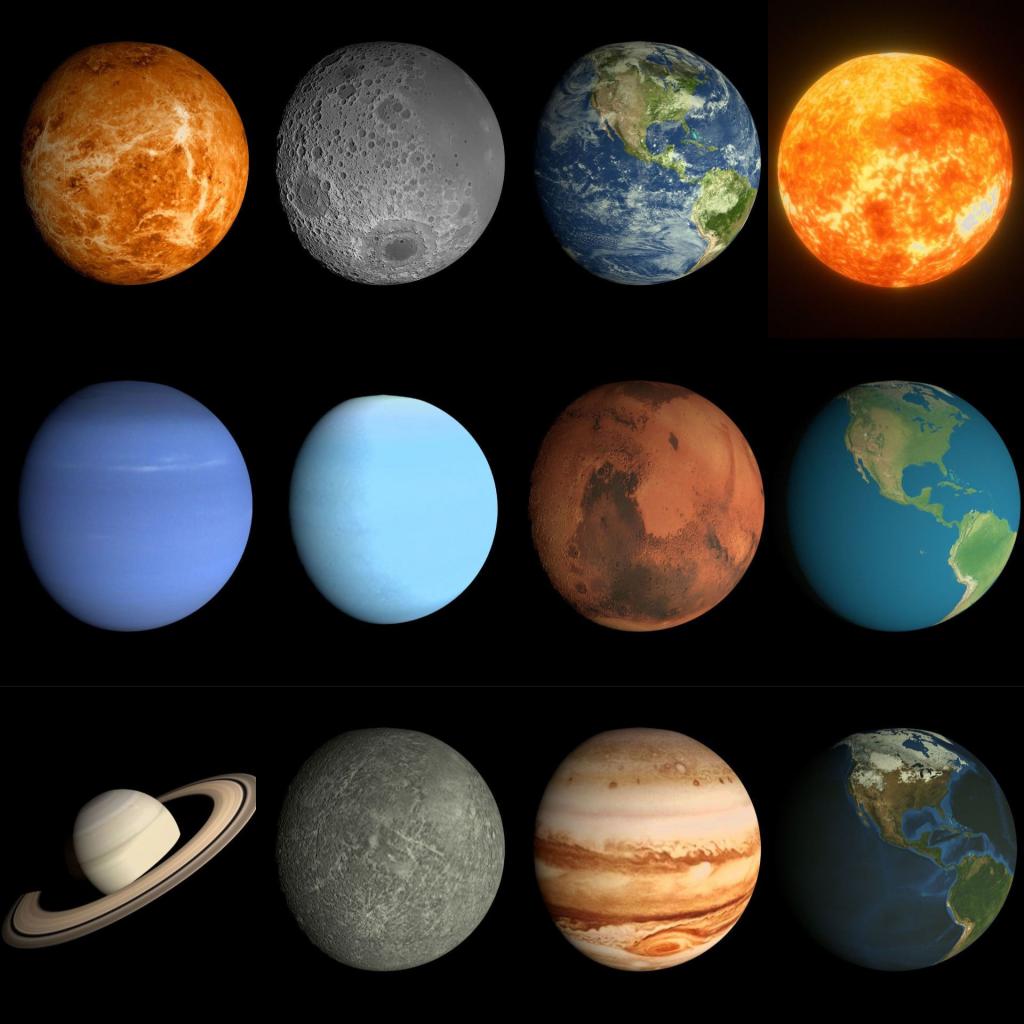

3. астрон. устар. особое расположение планет, Солнца и Луны относительно друг друга с точки зрения наблюдателя, находящегося на земле ◆ Меркурий в аспекте к Сатурну увеличивает интеллектуальную концентрацию.

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова рвач (существительное):

Благополучие ребенка в обществе

Всемирная организация здравоохранения определяет понятие «здоровье» как состояние полного физического, духовного и социального благополучия, а не только отсутствие болезней и физических дефектов. Современная школа старается сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье, в то время как социальный компонент часто остается в стороне. Однако формирование социального здоровья не менее важно, чем физического и духовного

Социальное здоровье

Под социальным здоровьем понимаются состояние личности в обществе, ее социальное благополучие, социальный комфорт, социальная безопасность, жизненная активность. Социальное здоровье обусловлено поведением человека, образом жизни и образом мыслей.

Если рассматривать социальное здоровье более детально, то можно выделить следующие его аспекты: интеллектуальный, эмоциональный, социальный, личностный и духовный.

Интеллектуальный аспект – это то, как учащиеся усваивают информацию, знают ли, где ее можно получить, и насколько умеют ей пользоваться.

Эмоциональный аспект означает понимание своих чувств и умение выражать их в форме, понятной для других. Человек должен уверенно контролировать свои эмоции и знать, как их выражать в допустимой форме.

Социальный аспект подразумевает осознание себя в качестве личности мужского или женского пола, наличие такой социальной среды, которая соответствует желаниям и потребностям того или иного человека.

Личностный аспект – как учащиеся воспринимают себя, чего они стремятся достичь и что каждый понимает под успехом. Каждый человек самореализуется по-своему, и способ самореализации зависит от того, что каждый ценит и чего хочет добиться. Некоторые, например, находят способ самореализации в своей учебе или карьере, другие – в семье и отношениях с друзьями и т.д.

Духовный аспект – это уровень нашей культуры, наличие у нас моральных норм, ценностей, которые определяют целостность нашей личности.

Семья и школьные учреждения выступают важными институтами социализации в период становления личности ребенка. Они в равной степени могут повлиять на развитие у ребенка тех или иных аспектов социального здоровья, поэтому важно, чтобы процесс формирования этих аспектов был совместным, целенаправленным и давал положительные результаты.

Давайте рассмотрим, каким образом в семье и школе формируются аспекты социального здоровья детей и подростков.

Как личность развивается в школе

Интеллектуальный аспект формируется на уроках: дети учатся работать с литературой, знакомятся с огромным количеством разного рода информации, направленной на расширение интеллектуального кругозора. Принимают участие в практических занятиях, которые помогают использовать полученные ранее знания на практике. Учителя направляют ребят в их интеллектуальном поиске, советуют использовать любые источники информации, которыми так насыщен XXI век.

Эмоциональный аспект формируется за счет требований к поведению на уроке, перемене. Эти требования учат детей правильному поведению в общественных местах, соблюдению дисциплины, умению общаться, адекватно реагировать на окружающие раздражители. Общаясь с учителями и сверстниками, ребята определяют отношение к самому себе и окружающим людям, учатся выражать свои чувства в форме, понятной другим.

Вся система работы школы направлена на формирование правильного, гармоничного развития личности учащихся. В школе создаются все условия для комфортного обучения детей в соответствии с современными требованиями: классы комплектуются с учетом индивидуальных особенностей учащихся и собственных желаний, учителя строят свои уроки в соответствии с возрастными и личностными особенностями детей, тем самым уделяя внимание личностному аспекту социального здоровья.

Классные часы, тематические вечера, праздничные мероприятия, ролевые и развивающие игры и уроки дают большие возможности для формирования у детей духовного аспекта социального здоровья, развивают уровень культуры, моральные нормы, ценности, которые определяют целостность личности ребенка. Наряду с этим учителя организовывают выход на культурно-массовые мероприятия, проводимые в городе, – это, например, походы в кино, театр, музеи, лыжные прогулки, которые формируют не только культурные ценности у учащихся, но и развивают у них другие аспекты социального здоровья.

Защищенность в семье

В настоящее время значение семейного воспитания для полноценного и гармоничного развития личности ребенка очевидно. Именно в семье у детей зарождаются самосознание и самооценка, формируется образ «я», усваиваются первые социальные нормы и правила. Семья – это первый коллектив, в котором ребенок находится с момента появления на свет, первый институт социализации. Именно поэтому очень важно то, какое внимание семья уделяет социальному воспитанию ребенка.

Большую часть времени дети проводят дома, в кругу семьи, постоянно наблюдают за родителями и их поведением, поэтому родители обладают большими возможностями в развитии аспектов социального здоровья у своих детей.

Семья принимает непосредственное участие в обогащении ребенка новыми знаниями. Родители создают условия для удобного доступа к информации, и если они ведут в семье политику, направленную на стремление ребенка узнавать все больше и применять полученные знания на практике, то интеллектуальный аспект социального здоровья у ребенка будет формироваться успешно.

Семья предъявляет ребенку ряд элементарных требований, начиная с уборки комнаты и заканчивая правилами, как вести себя за столом. Душевная гармония, которая охватывает ребенка, когда он находится дома, на защищенной от раздражительных факторов территории, способствует отдыху.

Выходы на культурно-массовые мероприятия, семейные праздники, соблюдение семейных традиций – все это душевно обогащает ребенка, он получает эмоциональную разрядку и чувство значимости, не говоря о том, что все эти мероприятия сближают детей с родителями.

Семья – это самое важное, что есть у ребенка, и то, как к нему будут относиться родители, какое внимание они будут ему уделять, какие отношения он увидит между членами семьи, повлияет на его самоопределение и дальнейшую жизнь.