Что такое специфичность действия ферментов

Ферменты

Жизнь любого организма возможна благодаря протекающим в нем процессам обмена веществ. Этими реакциями управляют природные катализаторы, или ферменты. Другое название этих веществ – энзимы. Термин «ферменты» происходит от латинского fermentum, что означает «закваска». Понятие появилось исторически при изучении процессов брожения.

Рис. 1 — Брожение с использованием дрожжей – типичный пример ферментативной реакции

Человечество давно пользуется полезными свойствами этих ферментов. Например, уже много веков из молока с помощью сычужного фермента делают сыр.

Ферменты отличаются от катализаторов тем, что действуют в живом организме, тогда как катализаторы – в неживой природе. Отрасль биохимии, которая изучает эти важнейшие для жизни вещества, называется энзимологией.

Общие свойства ферментов

Ферменты представляют собой молекулы белковой природы, которые взаимодействуют с различными веществами, ускоряя их химическое превращение по определенному пути. При этом они не расходуются. В каждом ферменте есть активный центр, присоединяющийся к субстрату, и каталитический участок, запускающий ту или иную химическую реакцию. Эти вещества ускоряют протекающие в организме биохимические реакции без повышения температуры.

Основные свойства ферментов:

Роль ферментов в организме человека невозможно переоценить. В то время, когда еще только открыли структуру ДНК, говорили, что один ген отвечает за синтез одного белка, который уже определяет какой-то определенный признак. Сейчас это утверждение звучит так: «Один ген – один фермент – один признак». То есть без активности ферментов в клетке жизнь не может существовать.

Классификация

В зависимости от роли в химических реакциях, различаются такие классы ферментов:

Классы

Особенности

Катализируют окисление своих субстратов, перенося электроны или атомы водорода

Участвуют в переносе химических групп из одного вещества в другое

Расщепляют крупные молекулы на более мелкие, добавляя к ним молекулы воды

Катализируют расщепление молекулярных связей без процесса гидролиза

Активируют перестановку атомов в молекуле

Образуют связи с атомами углерода, используя энергию АТФ.

В живом организме все ферменты делятся на внутри- и внеклеточные. К внутриклеточным относятся, например, ферменты печени, участвующие в реакциях обезвреживания различных веществ, поступающих с кровью. Они обнаруживаются в крови при повреждении органа, что помогает в диагностике его заболеваний.

Внутриклеточные ферменты, которые являются маркерами повреждения внутренних органов:

Внеклеточные ферменты выделяются железами во внешнюю среду. Основные из них секретируются клетками слюнных желез, желудочной стенки, поджелудочной железы, кишечника и активно участвуют в пищеварении.

Пищеварительные ферменты

Пищеварительные ферменты – это белки, которые ускоряют расщепление крупных молекул, входящих в состав пищи. Они разделяют такие молекулы на более мелкие фрагменты, которые легче усваиваются клетками. Основные типы пищеварительных ферментов – протеазы, липазы, амилазы.

Основная пищеварительная железа – поджелудочная. Она вырабатывает большинство этих ферментов, а также нуклеаз, расщепляющих ДНК и РНК, и пептидаз, участвующих в образовании свободных аминокислот. Причем незначительное количество образующихся ферментов способно «обработать» большой объем пищи.

При ферментативном расщеплении питательных веществ выделяется энергия, которая расходуется для процессов обмена веществ и жизнедеятельности. Без участия ферментов, подобные процессы происходили бы слишком медленно, не обеспечивая организм достаточным энергетическим запасом.

Кроме того, участие ферментов в процессе пищеварения обеспечивает распад питательных веществ до молекул, способных проходить через клетки кишечной стенки и поступать в кровь.

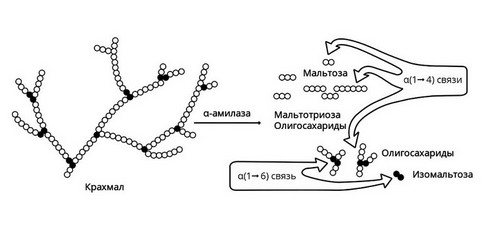

Амилаза

Амилаза вырабатывается слюнными железами. Она действует на крахмал пищи, состоящий из длинной цепи молекул глюкозы. В результате действия этого фермента образуются участки, состоящие из двух соединенных молекул глюкозы, то есть фруктоза, и другие короткоцепочечные углеводы. В дальнейшем они метаболизируются до глюкозы в кишечнике и оттуда всасываются в кровь.

Слюнные железы расщепляют только часть крахмала. Амилаза слюны активна в течение короткого времени, пока пища прожевывается. После попадания в желудок фермент инактивируется его кислым содержимым. Большая часть крахмала расщепляется уже в 12-перстной кишке под действием панкреатической амилазы, вырабатываемой поджелудочной железой.

Рис. 2 — Амилаза начинает расщепление крахмала

Короткие углеводы, образовавшиеся под действием панкреатической амилазы, попадают в тонкий кишечник. Здесь с помощью мальтазы, лактазы, сахаразы, декстриназы они расщепляются до молекул глюкозы. Нерасщепляющаяся ферментами клетчатка выводится из кишечника с каловыми массами.

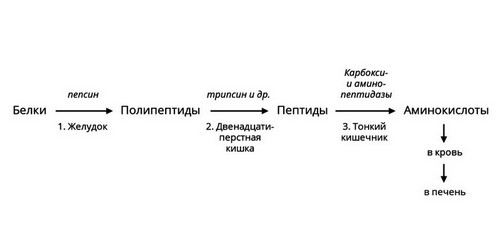

Протеазы

Рис. 3 — Ферментативное расщепление белков

Протеазы расщепляют пищевые белки на более мелкие фрагменты – полипептиды. Ферменты – пептидазы разрушают их до аминокислот, которые усваиваются в кишечнике.

Липазы

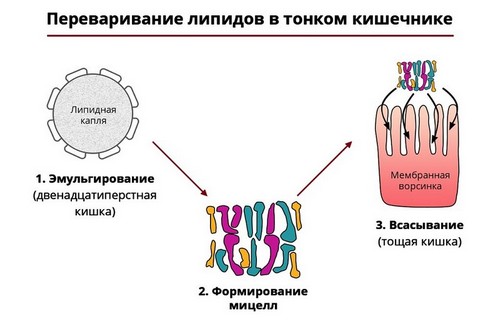

Пищевые жиры разрушаются ферментами-липазами, которые также вырабатываются поджелудочной железой. Они расщепляют молекулы жира на жирные кислоты и глицерин. Такая реакция требует наличия в просвете 12-перстной кишки желчи, образующейся в печени.

Рис. 4 — Ферментативный гидролиз жиров

Роль заместительной терапии препаратом «Микразим»

Для многих людей с нарушением пищеварения, прежде всего с заболеваниями поджелудочной железы, назначение ферментов обеспечивает функциональную поддержку органа и ускоряет процессы выздоровления. После купирования приступа панкреатита или другой острой ситуации прием ферментов можно прекратить, так как организм самостоятельно восстанавливает их секрецию.

Длительный прием ферментативных препаратов необходим лишь при тяжелой внешнесекреторной недостаточности поджелудочной железы.

Одним из наиболее физиологичных по своему составу является препарат «Микразим». В его состав входят амилаза, протеазы и липаза, содержащиеся в панкреатическом соке. Поэтому нет необходимости отдельно подбирать, какой фермент нужно использовать при разнообразных болезнях этого органа.

Показания для использования этого лекарства:

Прием пищеварительных ферментов с заместительной целью помогает избежать вздутия живота, жидкого стула, болей в животе. Кроме того, при тяжелых хронических заболеваниях поджелудочной железы Микразим полностью принимает на себя функцию по расщеплению питательных веществ. Поэтому они могут беспрепятственно усваиваться в кишечнике. Это особенно важно для детей, страдающих муковисцидозом.

Важно: перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с лечащим врачом.

Специфичность действия ферментов

Специфичность действия ферментов

Ферменты обладают более высокой специфичностью действия по сравнению с неорганическими катализаторами. Различают специфичность по отношению к типу химической реакции, катализируемой ферментом, и специфичность по отношению к субстрату. Эти два вида специфичности характерны для каждого фермента.

Специфичность по отношению к субстрату – это предпочтительность фермента к субстрату определенной структуры в сравнении с другими субстратами.

Различают 4 вида субстратной специфичности ферментов:

1. Абсолютная специфичность – способность фермента катализировать превращение только одного субстрата. Например – глюкокиназа фосфорилирует только глюкозу, аргиназа расщепляет только аргинин, уреаза – мочевину.

2. Относительная специфичность – фермент катализирует превращение нескольких субстратов, имеющих один тип связи. Например – липаза расщепляет сложноэфирную связь в триацилглицеролах.

3. Относительная групповая специфичность – фермент катализирует превращение нескольких субстратов, имеющих один тип связи, но требуется наличие определенных функциональных групп, входящих в состав субстратов. Например, все протеолитические ферменты расщепляют пептидную связь, но пепсин – образованную аминогруппами ароматических аминокислот, химотрипсин – образованную карбоксильными группами этих же аминокислот, трипсин – пептидную связь, образованную карбоксильной группой лизина, аргинина.

4. Стереохимическая специфичность – фермент катализирует превращение только одного стереоизомера. Например, бактериальная аспартатдекарбоксилаза катализирует декарбоксилирование только L-аспартата и не действует на D-аспарагиновую кислоту.

Специфичность по отношению к реакции

Каждый фермент катализирует одну реакцию или группу реакций одного типа. Часто одно и то же химическое соединение выступает как субстрат для разных ферментов, причем каждый из них катализирует специфическую для него реакцию, приводящую к образованию разных продуктов. Специфичность по типу реакции лежит в основе единой классификации ферментов.

Данный текст является ознакомительным фрагментом.

Продолжение на ЛитРес

Читайте также

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — АФРИКА

МЕСТО ДЕЙСТВИЯ — АФРИКА Заглянем в 1924 год и выясним, что так внимательно рассматривает профессор Раймонд Дарт, стоя возле только что распакованных ящиков, которые привезли его ученики из известкового карьера Таунг, что в Бечуаналенде. В руках у профессора из

Микробы — продуценты ферментов

Микробы — продуценты ферментов Мы уже знаем, что ферменты — это биологические катализаторы, то есть вещества, способствующие осуществлению многих химических реакций, которые-происходят в живой клетке и необходимы для получения питательных веществ и построения ее

Механизм действия нервной системы

Механизм действия нервной системы Теперь, вероятно, следует присмотреться к механизму действия этой сложной структуры, начав с простого примера. Если направить в глаза яркий свет, зрачок человека сужается. Эта реакция зависит от целой серии событий, которые начинаются в

Глава 3. Ферменты. Механизм действия ферментов

Глава 3. Ферменты. Механизм действия ферментов Ферментами или энзимами называют специфические белки, входящие в состав всех клеток и тканей живых организмов и выполняющие роль биологических катализаторов.Общие свойства ферментов и неорганических катализаторов:1. Не

Структура молекулы ферментов

Структура молекулы ферментов По строению ферменты могут быть простыми и сложными белками. Фермент, являющийся сложным белком называют холоферментом. Белковая часть фермента называется апоферментом, небелковая часть – кофактором. Различают два типа кофакторов:1.

Механизм действия ферментов

Глава 4. Регуляция активности ферментов. Медицинская энзимология

Глава 4. Регуляция активности ферментов. Медицинская энзимология Способы регуляции активности ферментов:1. Изменение количества ферментов.2. Изменение каталитической эффективности фермента.3. Изменение условий протекания реакции.Регуляция количества

Применение ферментов в медицине

Применение ферментов в медицине Ферментные препараты широко используют в медицине. Ферменты в медицинской практике находят применение в качестве диагностических (энзимодиагностика) и терапевтических (энзимотерапия) средств. Кроме того, ферменты используют в качестве

Глава 13. Особенности действия гормонов

Глава 13. Особенности действия гормонов Гормоны гипоталамуса ЦНС оказывает регулирующее действие на эндокринную систему через гипоталамус. В клетках нейронов гипоталамуса синтезируются пептидные гормоны двух типов. Одни через систему гипоталамо-гипофизарных сосудов

Диапазон действия экологических факторов

Диапазон действия экологических факторов Все живые организмы способны воспринимать только определенный диапазон интенсивности воздействий любого экологического фактора, что определяется нормой реакции генотипа. Этот диапазон выработался в процессе

6.4. Возрастающая специфичность морфического резонанса в процессе морфогенеза

6.4. Возрастающая специфичность морфического резонанса в процессе морфогенеза Энергетический резонанс не является процессом типа «все или ничего»: система резонирует в ответ на диапазон частот, более или менее близких к ее естественной частоте, хотя максимальный отклик

Как наши действия рассказывают нам о мире

Как наши действия рассказывают нам о мире Для мозга между восприятием и действиями существует тесная связь. Наше тело служит нам, чтобы познавать окружающий мир. Мы взаимодействуем с окружающим миром посредством своего тела и смотрим, что из этого выйдет. Этой

Программа действия

Программа действия Выбор или создание программы действия непосредственно предшествует двигательному акту. В подавляющем большинстве случаев ни человек, ни животные не разрабатывают программу действия, а используют ту, которая уже применялась ранее при схожей

2.2. Общая характеристика пищеварительных ферментов

2.2. Общая характеристика пищеварительных ферментов Обращает на себя внимание принципиальное сходство, а иногда и поразительное совпадение ферментных систем, реализующих пищеварение у различных организмов. Поэтому те характеристики, которые будут представлены ниже,

Изменение активности некоторых Ферментов крови и печени крыс при экспериментальном голодании А. А. ПОКРОВСКИЙ, Г. К. ПЯТНИЦКАЯ (Москва)

Изменение активности некоторых Ферментов крови и печени крыс при экспериментальном голодании А. А. ПОКРОВСКИЙ, Г. К. ПЯТНИЦКАЯ (Москва) Проблема влияния голодания на разные показатели обменных процессов в организме животных и человека продолжает привлекать внимание

Влияние голодания на активность ферментов пентозофосфатного пути в печени и мозге крыс Ю. Л. ЗАХАРЬИН (Москва)

Влияние голодания на активность ферментов пентозофосфатного пути в печени и мозге крыс Ю. Л. ЗАХАРЬИН (Москва) В последние годы в клинике часто применяется с лечебными целями, в частности, для лечения психических заболеваний, полное голодание. Не вызывает сомнения, что

Биологическая химия (7 стр.)

Механизм действия ферментов

В любой ферментативной реакции выделяют следующую стадийность:

где Е – фермент, S – субстрат, [ES] – фермент-субстратный комплекс, Р – продукт.

Механизм действия ферментов может быть рассмотрен с двух позиций: с точки зрения изменения энергетики химических реакций и с точки зрения событий в активном центре.

Энергетические изменения при химических реакциях

Любые химические реакции протекают, подчиняясь двум основным законам термодинамики: закону сохранения энергии и закону энтропии. Согласно этим законам, общая энергия химической системы и её окружения остаётся постоянной, при этом химическая система стремится к снижению упорядоченности (увеличению энтропии). Для понимания энергетики химической реакции недостаточно знать энергетический баланс входящих и выходящих из реакции веществ. Необходимо учитывать изменения энергии в процессе данной химической реакции и роль ферментов в динамике этого процесса.

Чем больше молекул обладает энергией, превышающей уровень Еа (энергия активации) тем выше скорость химической реакции. Повысить скорость химической реакции можно нагреванием. При этом увеличивается энергия реагирующих молекул. Однако, для живых организмов высокие температуры губительны, поэтому в клетке для ускорения химических реакций используются ферменты. Ферменты обеспечивают высокую скорость реакций при оптимальных условиях, существующих в клетке, путём понижения уровня Еа. Таким образом, ферменты снижают высоту энергетического барьера, в результате чего возрастает количество реакционноспособных молекул, и, следовательно, увеличивается скорость реакции.

Роль активного центра в ферментативном катализе

В результате исследований было показано, что молекула фермента, как правило, во много раз больше молекулы субстрата, подвергающегося химическому превращению этим ферментом. В контакт с субстратом вступает лишь небольшая часть молекулы фермента, обычно от 5 до 10 аминокислотных остатков, формирующих активный центр фермента. Роль остальных аминокислотных остатков состоит в обеспечении правильной конформации молекулы фермента для оптимального протекания химической реакции.

Активный центр на всех этапах ферментативного катализа нельзя рассматривать как пассивный участок для связывания субстрата. Это комплексная молекулярная «машина», использующая разнообразные химические механизмы, способствующие превращению субстрата в продукт.

В активном центре фермента субстраты располагаются таким образом, чтобы участвующие в реакции функциональные группы субстратов находились в непосредственной близости друг к другу. Это свойство активного центра называют эффектом сближения и ориентации реагентов. Такое упорядоченное расположение субстратов вызывает уменьшение энтропии и, как следствие, снижение энергии активации (Еа), что определяет каталитическую эффективность ферментов.

Активный центр фермента также способствует дестабилизации межатомных связей в молекуле субстрата, что облегчает протекание химической реакции и образование продуктов. Это свойство активного центра называют эффектом деформации субстрата.

Молекулярные механизмы ферментативного катализа

Механизмы ферментативного катализа определяются ролью функциональных групп активного центра фермента в химической реакции превращения субстрата в продукт.

Выделяют 2 основных механизма ферментативного катализа:

1. кислотно-основной катализ

2. ковалентный катализ.

Концепция кислотно-основного катализа объясняет ферментативную активность участием в химической реакции кислотных групп (доноры протонов) и/или основных групп (акцепторы протонов). Кислотно-основной катализ – часто встречающееся явление. Аминокислотные остатки, входящие в состав активного центра, имеют функциональные группы, проявляющие свойства как кислот, так и оснований.

К аминокислотам, участвующим в кислотно-основном катализе, в первую очередь относят Цис, Тир, Сер, Лиз, Глу, Асп и Гис. Радикалы этих аминокислот в протонированной форме – кислоты (доноры протона), в депротонированной – основания (акцепторы протона). Благодаря этому свойству функциональных групп активного центра ферменты становятся уникальными биологическими катализаторами, в отличие от небиологических катализаторов, способных проявлять либо кислотные, либо основные свойства.

Ковалентный катализ основан на атаке нуклеофильных (отрицательно заряженных) или электрофильных (положительно заряженных) групп активного центра фермента молекулами субстрата с формированием ковалентной связи между субстратом и коферментом или функциональной группой аминокислотного остатка (как правило, одной) активного центра фермента.

Специфичность действия ферментов

Ферменты обладают более высокой специфичностью действия по сравнению с неорганическими катализаторами. Различают специфичность по отношению к типу химической реакции, катализируемой ферментом, и специфичность по отношению к субстрату. Эти два вида специфичности характерны для каждого фермента.

Специфичность по отношению к субстрату – это предпочтительность фермента к субстрату определенной структуры в сравнении с другими субстратами.

Различают 4 вида субстратной специфичности ферментов:

1. Абсолютная специфичность – способность фермента катализировать превращение только одного субстрата. Например – глюкокиназа фосфорилирует только глюкозу, аргиназа расщепляет только аргинин, уреаза – мочевину.

2. Относительная специфичность – фермент катализирует превращение нескольких субстратов, имеющих один тип связи. Например – липаза расщепляет сложноэфирную связь в триацилглицеролах.

3. Относительная групповая специфичность – фермент катализирует превращение нескольких субстратов, имеющих один тип связи, но требуется наличие определенных функциональных групп, входящих в состав субстратов. Например, все протеолитические ферменты расщепляют пептидную связь, но пепсин – образованную аминогруппами ароматических аминокислот, химотрипсин – образованную карбоксильными группами этих же аминокислот, трипсин – пептидную связь, образованную карбоксильной группой лизина, аргинина.

4. Стереохимическая специфичность – фермент катализирует превращение только одного стереоизомера. Например, бактериальная аспартатдекарбоксилаза катализирует декарбоксилирование только L-аспартата и не действует на D-аспарагиновую кислоту.

Специфичность по отношению к реакции

Каждый фермент катализирует одну реакцию или группу реакций одного типа. Часто одно и то же химическое соединение выступает как субстрат для разных ферментов, причем каждый из них катализирует специфическую для него реакцию, приводящую к образованию разных продуктов. Специфичность по типу реакции лежит в основе единой классификации ферментов.

Глава 4. Регуляция активности ферментов. Медицинская энзимология

Способы регуляции активности ферментов:

1. Изменение количества ферментов.

2. Изменение каталитической эффективности фермента.

3. Изменение условий протекания реакции.

Регуляция количества ферментов

Количество молекул фермента в клетке определяется соотношением двух процессов – скоростями синтеза и распада белковой молекулы фермента.

В клетках существуют два типа ферментов:

1. Конститутивные ферменты – являются обязательными компонентами клетки, синтезируются с постоянной скоростью в постоянных количествах.

2. Адаптивные ферменты – их образование зависит от определенных условий. Среди них выделяют индуцируемые и репрессируемые ферменты.

Индуцируемыми, как правило, являются ферменты с катаболической функцией. Их образование может быть вызвано или ускорено субстратом данного фермента. Репрессируемыми обычно бывают ферменты анаболической направленности. Ингибитором (репрессором) синтеза этих ферментов может быть конечный продукт данной ферментативной реакции.

Изменение каталитической эффективности ферментов

Этот тип регуляции может осуществляться по нескольким механизмам.

Ферменты

Ферменты не являются компонентами реакций, а лишь ускоряют достижение равновесия увеличивая скорость как прямого, так и обратного превращения. Ускорение реакции происходит за счет снижении энергии активации – того энергетического барьера, который отделяет одно состояние системы (исходное химическое соединение) от другого (продукт реакции).

Ферменты ускоряют самые различные реакции в организме. Так достаточно простая с точки зрения традиционной химии реакция отщепления воды от угольной кислоты с образованием СО2 требует участия фермента, т.к. без него она протекает слишком медленно для регулирования рН крови. Благодаря каталитическому действию ферментов в организме становится возможным протекание таких реакций, которые без катализатора шли бы в сотни и тысячи раз медленнее.

Свойства ферментов

1. Влияние на скорость химической реакции: ферменты увеличивают скорость химической реакции, но сами при этом не расходуются.

Скорость реакции – это изменение концентрации компонентов реакции в единицу времени. Если она идет в прямом направлении, то пропорциональна концентрации реагирующих веществ, если в обратном – то пропорциональна концентрации продуктов реакции. Отношение скоростей прямой и обратной реакций называется константой равновесия. Ферменты не могут изменять величины константы равновесия, но состояние равновесия в присутствии ферментов наступает быстрее.

2. Специфичность действия ферментов. В клетках организма протекает 2-3 тыс. реакций, каждая из которые катализирутся определенным ферментом. Специфичность действия фермента – это способность ускорять протекание одной определенной реакции, не влияя на скорость остальных, даже очень похожих.

Абсолютную – когда Ф катализирует только одну определенную реакцию ( аргиназа – расщепление аргинина)

Относительную (групповую спец) – Ф катализирует определенный класс реакций (напр. гидролитическое расщепление) или реакции при участии определенного класса веществ.

Специфичность ферментов обусловлена их уникальной аминокислотной последовательностью, от которой зависит конформация активного центра, взаимодействующего с компонентами реакции.

3. Активность ферментов – способность в разной степени ускорять скорость реакции. Активность выражают в:

1) Международных единицах активности – (МЕ) количество фермента, катализирующего превращение 1 мкМ субстрата за 1 мин.

2) Каталах (кат) – количество катализатора (фермента), способное превращать 1 моль субстрата за 1 с.

3) Удельной активности – число единиц активности (любых из вышеперечисленных) в исследуемом образце к общей массе белка в этом образце.

4) Реже используют молярную активность – количество молекул субстрата превращенных одной молекулой фермента за минуту.

Активность ферментов зависит также от рН среды. Для большинства из них существует определенное оптимальное значение рН, при котором их активность максимальна. Поскольку в клетке содержатся сотни ферментов и для каждого из них существуют свои пределы опт рН, то изменение рН это один из важных факторов регуляции ферментативной активности. Так, в результате одной химреакции при участии определенного фермента рН опт которого лежит в перделах 7.0 – 7.2 образуется продукт, который является кислотой. При этом значение рН смещается в область 5,5 – 6.0. Активность фермента резко снижается, скорость образования продукта замедляется, но при этом активизируется другой фермент, для которого эти значения рН оптимальны и продукт первой реакции подвергается дальнейшему химическому превращению. (Еще пример про пепсин и трипсин).

Химическая природа ферментов. Строение фермента. Активный и аллостерический центры

Все ферменты это белки с молекулярной массой от 15 000 до нескольких млн Да. По химическому строению различают простые ферменты (состоят только из АК) и сложные ферменты (имеют небелковую часть или простетическую группу). Белковая часть носит название – апофермент, а небелковая, если она связана ковалентно с апоферментом, то называется кофермент, а если связь нековалентная (ионная, водородная) – кофактор. Функции простетической группы следующие: участие в акте катализа, осуществление контакта между ферментом и субстратом, стабилизация молекулы фермента в пространстве.

В активном центре различают две зоны: центр связывания, ответственный за присоединение субстрата, и каталитический центр, отвечающий за химическое превращение субстрата. В состав каталитического центра большинства ферментов входят такие АК, как Сер, Цис, Гис, Тир, Лиз. Сложные ферменты в каталитическом центре имеют кофактор или кофермент.

Помимо активного центра ряд ферментов снабжен регуляторным (аллостерическим) центром. С этой зоной фермента взаимодействуют вещества, влияющие на его каталитическую активность.

Механизм действия ферментов

Акт катализа складывается из трех последовательных этапов.

1. Образование фермент-субстратного комплекса при взаимодействии через активный центр.

2. Связывание субстрата происходит в нескольких точках активного центра, что приводит к изменению структуры субстрата, его деформации за счет изменения энергии связей в молекуле. Это вторая стадия и называется она активацией субстрата. При этом происходит определенная химическая модификация субстрата и превращение его в новый продукт или продукты.

3. В результате такого превращения новое вещество (продукт) утрачивает способность удерживаться в активном центре фермента и фермент-субстратный, вернее уже фермент-продуктный комплекс диссоциирует (распадается).

Виды каталитических реакций:

А+Б +Е = АЕ+Б = АБЕ = АБ + Е

В зависимости от механизма торможения реакции различают конкурентные и неконкурентные ингибиторы. Строение молекулы конкурентного ингибитора сходно со структурой субстрата и совпадает с поверхностью активного центра как ключ с замком (или почти совпадает). Степень этого сходства может даже быть выше чем с субстратом.

Концентрация способного к катализу фермента при этом снижается и скорость образование продуктов реакции резко падает (рис. 4.3.2.).

В качестве конкурентных ингибиторов выступает большое число химических веществ эндогенного и экзогенного происхождения (т.е. образующихся в организме и поступающих извне – ксенобиотики, соответственно). Эндогенные вещества являются регуляторами метаболизма и называются антиметаболитами. Многие из них используют при лечении онкологических и микробных заболеваний, тк. они ингибируют ключевые метаболичекие реакции микроорганизмов (сульфаниламиды) и опухолевых клеток. Но при избытке субстрата и малой концентрации конкурентного ингибитора его действие отменяется.

Действие обратимых ингибиторов может быть снято при переизбытке субстрата или под действием веществ, изменяющих химическую структуру ингибитора. Конкурентные и неконкурентные ингибиторы относятся в большинстве случаев к обратимым.

Помимо ингибиторов известны еще активаторы ферментативного катализа. Они:

1) защищают молекулу фермента от инактивирующих воздействий,

2) образуют с субстратом комплекс, который более активно связывается с активным центром Ф,

3) взаимодействуя с ферментом, имеющим четвертичную структуру, разъединяют его субъединицы и тем самым открывают доступ субстрату к активному центру.

Распределение ферментов в организме

В клетке отдельные ферменты распределены по всей цитоплазме, другие встроены в мембраны митохондрий и эндоплазматического ретикулума, такие ферменты образуют компартменты, в которых происходят определенные, тесно связанные между собой этапы метаболизма.

Номенклатура и классификация ферментов

Название фермента формируется из следующих частей:

1. название субстрата с которым он взаимодействует

2. характер катализируемой реакции

3. наименование класса ферментов (но это необязательно)

Поскольку уже известно порядка 3 тыс. ферментов их необходимо классифицировать. В настоящее время принята международная классификация ферментов, в основу которой положен тип катализируемой реакции. Выделяют 6 классов, которые в свою очередь делятся на ряд подклассов (в данной книге представлены только выборочно):

1. Оксидоредуктазы. Катализируют окислительно-восстановительные реакции. Делятся на 17 подклассов. Все ферменты содержат небелковую часть в виде гема или производных витаминов В2, В5. Субстрат, подвергающийся окислению выступает как донор водорода.

1.1. Дегидрогеназы отщепляют от одного субстрата водород и переносят на другие субстраты. Коферменты НАД, НАДФ, ФАД, ФМН. Они акцептируют на себе отщепленный ферментом водород превращаясь при этом в восстановленную форму (НАДН, НАДФН, ФАДН) и переносят к другому фермент-субстратному комплексу, где его и отдают.

RH + NAD H + O2 = ROH + NAD + H2O

А а + Е + В = Е а + А + В = Е + В а + А

2.1. Метилтрансферазы (СН3-).

2.2. Карбоксил- и карбамоилтрансферазы.

Пример: синтез нейромедиатора ацетилхолина (см. главу «Обмен белков»).

Играют важную роль в превращении АК. Общим коферментом являнтся пиридоксальфосфат.

Пример: аланинаминотрансфераза (АлАТ): пируват + глутамат = аланин + альфа-кетоглутарат (см. главу «Обмен белков»).

R1-R2 +H2O = R1H + R2OH

Пример: карбоксипептидаза, химотрипсин, трипсин.

Пример: аргиназа (цикл мочевины).

4.1. Лиазы связи С-С. Их обычно называют декарбоксилазами.

4.2. Лиазы связи (гидратазы-дегидратазы) С-О.

Пример: фосфопентозоизомераза, пентозофосфатизомераза (ферменты неокислительной ветви пентозофосфатного пути).

6. Лигазы катализируют реакции синтеза более сложных веществ из простых. Такие реакции идут с затратой энергии АТФ. К названию таких ферментов прибавляют «синтетаза».

1. Бышевский А. Ш., Терсенов О. А. Биохимия для врача // Екатеринбург: Уральский рабочий, 1994, 384 с.;

2. Кнорре Д. Г., Мызина С. Д. Биологическая химия. – М.: Высш. шк. 1998, 479 с.;

3. Филиппович Ю. Б., Егорова Т. А., Севастьянова Г. А. Практикум по общей биохимии // М.: Просвящение, 1982, 311с.;

4. Ленинджер А. Биохимия. Молекулярные основы структуры и функций клетки // М.: Мир, 1974, 956 с.;

5. Пустовалова Л.М. Практикум по биохимии // Ростов-на Дону: Феникс, 1999, 540 с.

© И н с т и т у т Ф и з и к и

им. Л.В.Киренского 1998-2007

[an error occurred while processing this directive]