Что такое споровые растения и семенные растения

СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ

Полезное

Смотреть что такое «СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ» в других словарях:

Споровые растения — растения, размножающиеся и распространяющиеся главным образом спорами (См. Споры), которые образуются бесполым или половым путём. Многие из С. р. в стадии спор переживают, кроме того, неблагоприятные внешние условия (у бактерий,… … Большая советская энциклопедия

СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ — растения, размножающиеся и распространяющиеся спорами, которые образуются бесполым или половым путем. С. р. иногда делят на низшие и высшие растения … Словарь ботанических терминов

споровые растения — растения, размножающиеся спорами. К С. р. относят мхи, плауны, хвощи, папоротники … Анатомия и морфология растений

Высшие споровые растения — Группа растений … Википедия

ВЫСШИЕ СПОРОВЫЕ РАСТЕНИЯ — архегониальные растения, размножающиеся спорами. Обычно в эту группу не входят голосеменные (Pinophyta) … Словарь ботанических терминов

Растения — Многоо … Википедия

РАСТЕНИЯ — (Plantae, или Vegetabilia), царство живых организмов; автотрофные организмы, для которых характерны способность к фотосинтезу и наличие плотных клеточных оболочек, состоящих, как правило, из целлюлозы; запасным веществом обычно служит крахмал.… … Биологический энциклопедический словарь

РАСТЕНИЯ ПАПОРОТНИКОВИДНЫЕ — (Pteropsida) [πτερις (οтерис) папоротник; οψις (опис) облик] один из типов высших растений, представители которого доминируют в составе растительного покрова суши как по числу видов, так и по … Геологическая энциклопедия

Семенные растения – происхождение, особенности строение и размножения, отличия от споровых растений.

Семенные растения в ходе эволюции приобрели ряд адаптационных особенностей в развитии, которые позволили им занять господствующее положение в царстве растений: внутреннее оплодотворение, развитие зародыша внутри семенного зачатка, наличие семени.

Появление высших семенных растений — это новый этап в эволюционном развитии растительного мира. Организм расте6ий смог выработать много разнообразных свойств и приспособлений к жизни в разнообразных условиях суши. Покрытосеменные растения достигли наибольшего развития и лучше всего приспособились к наземному образу жизни.

В процессе длительной эволюции у растений сформировались специальные вегетативные органы: корень, изменённые и приспособленные к наземной среде органы размножения. Увеличилась поверхность соприкасания с внешней средой благодаря большему ветвлению надземных и подземных органов. Усложнилось анатомическое строение, формируются ткани. Развивается покровная ткань, защищающая растение от лишнего испарения. В результате необходимости подачи воды и минеральных солей к надземным органам и обратного оттока органических веществ из листьев в другие органы растений сформировалась проводящая ткань. А с увеличением фотосинтезирующих органов (листьев) больше стал объём ассимиляционная ткань. Формируются так же запасающая, механические и другие ткани. В процессе эволюции половой процесс усложнился, потому образовались многоклеточные половые органы, защищающие яйцеклетку от высыхания. Семя стало одним из важнейших приобретений в эволюции растений. Развитие семенных растений в процессе эволюции шло путём всё большей редукции гаметофита.

Семенные растения могут размножаться половым и вегетативным способами. Половое размножение цветковых растений связано с образованием половых клеток в тычинках и пестиках цветка. Так, в пыльниках созревают пыльцевые зерна, внутри которых формируются мужские половые клетки – спермии. Женские половые клетки – яйцеклетки – образуются в семязачатках. После опыления и оплодотворения образуется зигота, из которой развивается зародыш. Благодаря половому размножению потомки несколько отличаются от родительских особей. Возникающая таким образом при половом размножении изменчивость облегчает приспособление потомков к разнообразным изменениям окружающей среды.

Вегетативное размножение происходит в результате отделения от материнского организма многоклеточных частей, из которых впоследствии развиваются новые особи. В его основе лежит явление регенерации. Регенерация (от лат. регенерацио – возрождение, восстановление) – это способность восстанавливать целостный организм из его части за счет деления и дальнейшей специализации клеток.

Вегетативно размножаться способно большинство цветковых растений. С помощью разных вегетативных органов или их видоизменений (например, клубней, корневищ, луковиц, усов, выводковых почек).

Вегетативное размножение наблюдается в природе повсеместно – в лесах, водоемах, на лугах, его можно увидеть и на приусадебных участках. Так, корневищами размножаются многолетние травы (например, пырей, ландыш, мята, осот). Луковицами – многие дикорастущие виды: подснежники, лилии, тюльпаны, нарциссы. Некоторые виды растений размножаются стеблевыми (картофель, топинамбур) или корневыми (георгины, чистяк) клубнями. Надземными ползучими побегами – усами – размножаются лапчатка и земляника. Выводковыми почками, способными отделяться от материнского растения и давать начало новой особи, размножаются росянка, каланхоэ и другие. Многие растения размножаются стеблевыми (тополь, ольха) или корневыми (вишня, слива, малина) отпрысками, которые развиваются из дополнительных почек.

Часто растения размножают черенками- частями вегетативного органа (корня, побега) с несколькими почками. Стеблевые черенки – это части побега с узлами, междоузлиями и почками.

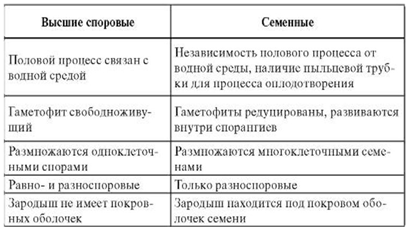

Отличительные признаки семенных растений.

У семенных растений происходит дальнейшее развитие и ещё большее доминирование в цикле развития спорофита и редукция гаметофита, полностью зависящего от спорофита.

Внешний вид, строение и биологические особенности высших семенных растений очень разнообразны. Для высших семенных растений характерным есть чёткое чередование в жизненном цикле двух поколений: полового (гаметофита) и бесполого (спорофита). Замечание Спорофит у высших растений постепенно занял доминирующее состояние над гаметофитом. Подвижные, со жгутиками сперматозооны у более совершенных семенных растений превратились на спермии без жгутиков и потерли способность к самостоятельному движению. И если у более древних наземных споровых растений процесс оплодотворения зависит от воды, то у более высокоорганизованных голо- и покрытосеменных половое размножение уже полностью независимо от её наличия.

Все семенные относятся к разноспоровым растениям, а их крайне редуцированный гаметофит размещён внутри мегаспоры.

18. Семенные растния-голосеменные, на примере класса Хвойных. Цикл сосны

Растения отдела голосеменных не имеют цветка и плодов. Семена формируются из семязачатков. Вместо цветов и плодов-шишка. У взрослых растений шишки бывают мужскими и женскими. Мужская шишка напоминает кисточку желтоватого цвета, покрытую пыльцой. Женская имеет красновато-коричневую окраску и больше похожа на обычную древесную почку. Ветроопыляемые. Листья узкие, игольчатые-хвоя.

Жизненные формы: кустарники и хвойные деревья, реже лианы и листопадные деревья, травянистые виды- еще реже.

Листья голосеменных покрыты толстой кутикулой и могут иметь различную форму:

иголки –у ели или сосны;

чешуйки — у кипариса или туи;

перистые листья — у папоротников;

разветвленные листочки; двулопастные.

Однодомные (когда на одном дереве растут мужские и женские шишки) и двудомные (шишки разного пола растут на разных деревьях). Корневая система стержневая. От главного длинного и толстого корня отходят более короткие боковые ветви. Древесина мощная и хорошо развитая, а сердцевина и кора тонкие и невыраженные. В древесине, листьях и коре содержится большое количество смолы и эфирных масел.

Жизненный цикл сосны

Для того, чтобы семязачаток развился в семя, сначала должно произойти опыление, затем оплодотворение. При опылении пыльца попадает на семязачатки, расположенные открыто на женской шишке. Пыльца же остаётся в состоянии покоя до следующего лета. Образуется пыльцевая трубка, которая доносит спермии до архегониев, где один из них сливается с яйцеклеткой. Из зиготы развивается зародыш. Весь семязачаток превращается в семя. Зародыш погружен в ткань женского гаметофита, который к этому времени накапливает запасные питательные вещества. Эту ткань называют первичным эндоспермом, следовательно эндосперм голосеменных гаплоидный.

Семена созревают через 1,5 года после опыления. Чешуи раздвигаются, и семена высыпаются, разносятся ветром на большие расстояния.

19.Семенные растения-происхождение, особенности строения и размножения, на примере Цветковых.

Считается, что предком этой группы растений были водоросли, не сохранившиеся до современности. Затем они эволюционировали в папоротники, которые дали начало как покрытосеменным, так и голосеменным видам. Они произошли от общих предков, разделившихся на разные ветви в триасе.

●растение состоит из стебля, корневой системы, листьев и цветка;

●семя защищено околоплодником — оболочкой, которая обеспечивает его сохранность при распространении;

●семязачатки и семена хранятся в завязи и плоде;

●женский заросток представляет собой зародышевый мешок с восемью ядрами, а мужской — пыльцевое зерно, состоящее из вегетативных и генеративных клеток;

●двойное оплодотворение — спермии (мужские гаметы) цветка воздействуют одновременно на яйцеклетку и ядро зародышевого мешка;

●для размножения растению необходимо опыление, которое может осуществляться по воздуху или воде, а также с помощью переноса пыльцы птицами и насекомыми;

●завязь оплодотворённого цветка преобразуется в плод, семяпочка — в семя, зигота — в зародыш семени, вторичное ядро — в эндосперм;

●половое размножение с постоянной сменой поколений.

Также другие типичные признаки покрытосеменных: ситовидные трубки на стебле, широкие пластинчатые листья со сложной системой сетчатых жилок, цветки циклической формы.

20. Схема филогенетического «древа» высших растений, эволюционные взаимоотношения отделов, разноспоровые и равноспоровые.

Изначально на Земле было полно питательных веществ. Первые организмы были гетеротрофными одноклеточными и безъядерными, то есть не могли самостоятельно синтезировать органические соединения. Они питались тем, что находили в Мировом океане. Постепенно запасы истощались, а организмов становилось всё больше. Для выживания в такой конкуренции требовалась кардинально новая стратегия.

Так появились первые фотосинтезирующие организмы. Они могли питаться энергией солнечного света и сами производили органические вещества. 2,7млрд лет назад возникли цианобактерии — предки современных растений, которые живы и по сей день.

Раньше их называли синезелёными водорослями, но это не совсем верно. Хоть цианобактерии и умеют фотосинтезировать, они относятся не к растениям, а к бактериям.

У древних бактерий одиночная клетка, в которой нет оформленного ядра, митохондрий, эндоплазматической сети и вакуолей, заполненных клеточным соком. Клетка окружена прочной клеточной стенкой, которая состоит из четырёх слоёв. Часто снаружи стенки расположен ещё и слизистый слой.

Клетки могутфотосинтезировать благодаря наличию в них пигментов: хлорофилла, каротиноидов, фикоцианина и фикоэритрина. Пигменты придают цианобактериям определённую окраску:

Хлорофилл — зелёная окраска;

Каротиноиды — жёлтая и оранжевая окраска;

Фикоцианин — синяя окраска;

Фикоэритрин — красная окраска.

Цианобактерии размножались, заселяли планету и выделяли кислород как побочный продукт фотосинтеза. Это навсегда изменило атмосферу планеты. За почти весь кислород, которым мы дышим, можно сказать спасибо цианобактериям. Появление огромного количество кислорода в атмосфере привело к вымиранию почти всей анаэробной фауны Земли, то есть тех живых организмов, которым для развития не нужен был кислород. Это событие именуется кислородной катастрофой Земли.

Цианобактерии — одноклеточные организмы. Далее эволюция растений разработала многоклеточные организмы. Затем — водоросли. У водорослей нет тканей и органов. Их тело представлено неорганизованным многоклеточным образованием — талломом. По-другому таллом называют слоевищем. К прикреплённым ко дну водорослей развиваются аналоги корней — ризоиды.

У водорослей тоже есть в составе различные пигменты, поэтому они могут по-разному окрашиваться. Окраску зелёных водорослей (хламидомонада, хлорелла) определяет хлорофилл, окраску бурых водорослей (ламинария, фукус) — фукоксантин, окраску красных водорослей (порфира, филлофора) — сочетание хлорофилла, каротиноидов и фикобилина.

После жизни перестало хватать Мирового океана: так растения вышли на сушу.

Этапы эволюции растений

Водоросли решили развиваться в двух направлениях: одни выбрали дорогу мохообразных, другие — риниофитов.

Мохообразные. У мхов, как и у водорослей, нет настоящих корней: они прикрепляются к земле ризоидами. В отличие от корней, ризоиды — одноклеточные нитевидные образования. У них нет специальных зон со своей специализацией. Мхи относятся к элементарным растениям, не способным к запасанию.

Риниофиты. Другое название — псилофиты. Растения, которые выбрали это направление, выиграли в эволюционной гонке. Сами риниофиты вымерли, но большинство растительных организмов, которые мы наблюдаем сейчас, являются их потомками. У риниофитов не было листьев. Это были первые высшие растения с развитыми проводящими (древесина, луб) и покровными тканями (эпидерма). Благодаря сосудам, их останки хорошо сохранились в окаменевших породах. Остатки служат доказательством эволюции растений.

Также учёные находят остатки папоротникообразных в залежах каменного угля и цианобактериальные маты — отложения древних сообществ. Всё это служит напоминанием об эволюции растительных организмов.

Псилофиты существовали совсем недолго. От риниофитов произошли папоротникообразные: папоротники, хвощи и плауны. У них развиты ткани, но имеется один существенный недостаток. Половое размножение папоротникообразных зависит от воды: сперматозоид и яйцеклетка сливаются с друг другом и образуют зиготу только во время дождя.

Далее появились голосеменные растения. У них вместо сперматозоида образуется спермий — неподвижная мужская половая клетка. Пыльца становится пыльцевой трубкой, формируя неподвижные безжгутиковые спермии. Они соединяются с яйцеклеткой. Из сформировавшейся зиготы вырастает семя. Шишка одревесневает, открывается, освобождая семена для дальнейшего распространения. Однако, всё это время семена беззащитны перед неблагоприятными условиями среды.

Покрытосеменные довели процесс полового размножения практически до совершенства. Вегетативная клетка удлиняется и становится пыльцевой трубкой. Она вырастает и пробирается к зародышевому мешку. Генеративная клетка делится на 2 неподвижных спермия. Один из них соединяется с яйцеклеткой, образуя зиготу. Второй объединяется с центральной клеткой, формируя в дальнейшем эндосперм. Этот процесс именуется двойным оплодотворением. В отличие от голосеменных растений, далее семя защищается от неблагоприятных воздействий мощным околоплодником.

Именно в таком порядке появились привычные растения. Порядок их образования изображают в виде дерева, которое называется филогенетическим.

|

Противоположностью разноспоровости (гетероспории) является равноспоровость (изоспория), когда споры имеют одинаковый размер. Споровые растения появились в конце силурийского периода, более 400 млн. лет тому назад. Первые представители споровых были небольших размеров и имели простое строение, но уже у примитивных растений наблюдалась дифференциация на элементарные органы. Усовершенствованию органов соответствовало усложнение внутреннего строения и онтогенеза. В жизненном цикле происходит чередование полового и бесполого способов размножения и связанное с этим чередование поколений. Бесполое поколение представлено диплоидным спорофитом, половое – гаплоидным гаметофитом.

На спорофитеобразуются спорангии, внутри которых в результате мейотического деления образуются гаплоидные споры. Это мелкие, одноклеточные образования, лишенные жгутиков. Растения, у которых все споры одинаковые, называются равноспоровыми. У более высокоорганизованных групп споры двух типов: микроспоры (формируются в микроспорангиях), мегаспоры (формируются в мегаспорангиях). Это разноспоровые растения. При прорастании споры образуется гаметофит.

Полный жизненный цикл (от зиготы до зиготы) состоит из гаметофита(период от споры до зиготы) и спорофита (период от зиготы до образования спор). У плаунов, хвощей и папоротников эти фазы представляют собой как бы отдельные физиологически самостоятельные организмы. У мхов гаметофит является самостоятельной фазой жизненного цикла, а спорофит сведен до его своеобразного органа – спорогона(спорофит живет на гаметофите).

Общая характеристика высших споровых растений

Презентация к уроку

Цель урока: сформировать у школьников понятие о высших споровых растениях, проследить усложнение их организации.

Ход урока

1. Сообщение темы, задач урока и мотивация учебной деятельности

2. Проверка домашнего задания

3. Актуализация опорных знаний и мотивация учебной деятельности

4. Изучение нового материала

1. Предпосылки выхода растений на сушу

Рассказ учителя

Первые растения на Земле появились в воде. Это были водоросли. Водоросли существовали в воде уже миллиарды лет, когда начали. Осваивать сушу первые наземные растения. Почему же растения не могли появиться на суше раньше?

1.Дело в том, что выйти из воды растениям мешали космические лучи, которые убивали все живое. Водоросли могли жить в водоемах, потому что от этих лучей их защищал слой воды. Когда в воде широко распространились фотосинтезирующие водоросли, кислород стал не только накапливаться в воде, но часть его выходила из воды в атмосферу, а из атмосферы в воду переходил углекислый газ, необходимый для фотосинтеза. В результате этих процессов изменился состав атмосферы: она обогатилась кислородом.

2. Особенно важным было то, что из кислорода в атмосфере образовался озоновый слой, который не пропускал на землю смертоносные короткие ультрафиолетовые лучи. В связи с этим стал возможным выход растений на сушу.

2. Приспособления растений к наземно-воздушной среде

Рассказ учителя

Растениям, которые покинули привычную водную среду обитания, нужно было приспособиться к новым условиям жизни на суше, которые резко отличались от привычных. Им нужно было защищаться от высыхания, закрепляться в почве, приспосабливаться к поглощению минеральных веществ и воды из почвы, а кислорода и углекислого газа — из воздуха. Кроме того, растениям необходима была опора, так как воздух, в отличие от воды, не мог их поддерживать.

Постепенно растения приспособились к наземному образу жизни. У них появились корни, которые закрепляли растения в почвы и всасывали из нее воду и минеральные вещества. Наземные части растений превратилась в стебель с листьями.

Таким образом, у растений появились органы. Покровные ткани защищали растения от высыхания, а устьица в них осуществляли газообмен для дыхания и фотосинтеза. Возникли проводящие ткани, которые транспортировали воду и минеральные вещества в стебель, и листья, а органические вещества из листьев — по всему растению. И, наконец, образовались механические ткани.

Все эти изменения у вышедших на сушу растений происходил и постепенно.

Первые наземные растения обычно жили во влажных условиях, а их ткани и органы были еще несовершенны. Прошли миллионы лет, пока растения приобрели строение современных представителей растительного мира и заселили все уголки суши. Однако и сейчас еще существуют группы растений с не вполне совершенным строением и значительной зависимостью от воды.

3. Характеристика высших споровых растений

Рассказ учителя

У высших растений в отличие от низших — водорослей, тело делится на органы: корни, стебли, листья. Каждый орган выполняет свои определенные функции. Органы состоят из тканей, которые обеспечивают выполнение этих функций.

В жизненном цикле высших растений наблюдается четкое чередование поколений — спорофита и гаметофита. Гаметофит образует многоклеточные половые органы, в которых развиваются гаметы. При слиянии гамет получается зигота, из которой вырастает следующее поколение — спорофит. На спорофите созревают споры. Споры у растений могут быть все одного или разных размеров — мелкие (микроспоры) и крупные (мегаспоры).

Растения, имеющие одинаковые споры, получили название равноспоровых, а имеющие микроспоры и мегаспоры, — разноспоровых. У равноспоровых из спор вырастают обоеполые гаметофиты. У разноспоровых из микроспоры развивается мужской гаметофит, а из мегаспоры — женский. У высших растений одно поколение по размерам всегда больше другого, и на его долю приходится большая часть жизненного цикла растения. Только у растений одного отдела Моховидные преобладает поколение гаметофитов, у всех остальных высших растений — поколение спорофитов.

Высшие растения делят на две группы — высшие споровые, споровые размножаются спорами, и семенные растения, которые размножаются семенами. Споровые — более древние наземные растения, чем семенные. Они имеют все признаки высших растений, у них не всегда достигают полного развития ткани и органы, пример, проводящая ткань ксилема у всех высших споровых состоит из удлиненных мертвых клеток, а не из сосудов. Еще одной особенностью споровых является то, что размножение, как и у водорослей, связано с водой. Вода необходима для движения мужских гамет — сперматозоидов, имеющих жгутики, неподвижным женским гаметам — яйцеклеткам. При этом гаметы используют воду дождей и россы. Поэтому высшие споровые растения распространены во влажных местах.

В жизненном цикле высших споровых растений, как и у некоторых водорослей, чередуются особи бесполового и полового поколений, которые размножаются, соответственно, бесполым и половым путем. В полном жизненном цикле, который обеспечивает непрерывность жизни организмов, происходит чередование гаметофита (полового) и спорофита (бесполого поколения). На спорофите образуются органы бесполого размножения, на гаметофите – полового.

Высшие споровые растения после выхода на сушу в ходе эволюции претерпевали метаморфозы в двух направлениях. Так сформировались две крупные эволюционные группы – гаплоидная и диплоидная. К первой ветви относятся мхи, у которых лучше развит гаметофит, а спорофит занимает подчиненное положение. К диплоидной ветви принадлежат папоротники, хвощи и плауны. У них гаметофит редуцирован, и выглядит как заросток.

Распространены они в разных климатических зонах. Однако большинство живет на влажных участках суши, хотя некоторые виды этих растений встречаются и в сухих борах, и даже в пустынях.

Отдел Моховидные. В этот отдел входит более 25 тыс. видов. Корней нет. Спорофит самостоятельно не существует, развивается и всегда находится гаметофите, получая от него воду и питательные вещества. Спорофит представляет собой коробочку, где развивается спорангий на ножке. Отдел включает класс листостебельные мхи, класс печеночники и антоцеротовые.

Отдел Плауновидные – очень древняя группа, к которой относятся как ископаемые, так и ныне живущие растения. Имеют длинные стелющиеся дихотомически ветвящиеся побеги, густо усаженные жесткими мелкими листьями.

Отдел хвощевидные. Многолетние травы лугов, болот, лесов и полей. От корневищ отходят придаточные корни и надземные побеги, имеющие типичное членистое строение. От узлов отходят мутовки бурых чешуйчатых листьев, сросшихся в трубчатое влагалище, и мутовки боковых побегов.

Отдел папоротниковидные. Преобладание долговечного листостебельного спорофита над эфемерным примитивным гаметофитом, наличие у спорофита крупных, обычно перисто-рассеченных, сложно устроенных листьев – вай, расположение спорангиев группами (сорусами) на нижней стороне листьев.

5. Обобщение, систематизация знаний и умений учащихся

Работа в тетради

Выполнение заданий, предложенных к теме данного урока. Работа с учебником

Школьники читают текст параграфа и отвечают на вопросы учителя.

Ученица зачитывает отрывок из повести Н. Гоголя «Вечера накануне Ивана Купала».

Учитель: Так что же из себя представляет папоротник?

6. Подведение итогов урока

7. Домашнее задание.

Изучить материал учебника к теме урока, выполнить задания в рабочей тетради.