Что такое спринтерский бег

Техника спринтерского бега, его особенности и польза

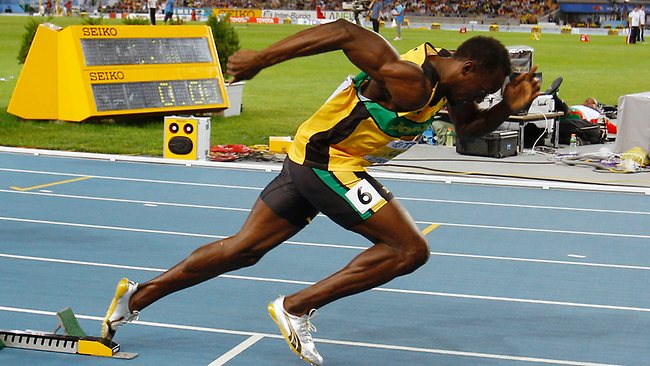

Спринтерский бег является наиболее зрелищной дисциплиной программы Олимпийских игр. Соревнования в спринте проходят на дистанциях 60, 100, 200 и 400 метров. За короткое время зрители получают высокий заряд эмоций. Еще бы! Ведь спринт – самая динамичная дисциплина в легкой атлетике!

Особенности спринтерского бега

Спринтерский бег является одной из сложнейших легкоатлетических дисциплин. Работая на пределе возможностей, спортсмен показывает максимальную скорость, скоростную выносливость и координацию. Каждое из трех качеств может повлиять на результат и определить место в финишном протоколе.

Скорость бега определяется двумя важными умениями: частотой и длиной шага. Опытный тренер начинает развивать частоту движений у детей в возрасте от 10 до 16 лет. В этот период организм лучше всего поддается нагрузкам, основной целью которых является частота движений. Однако, улучшить результат в беге на короткие дистанции можно в любом возрасте.

Для решения поставленной задачи используют простой прием: спортсмен, выступающий на дистанции 100 метров, в определенные дни тренировочной недели бегает отрезки по 200 метров. Если коронным отрезком является бег на 200 метров, тогда отрезки будут 400 метров.

Таким образом, тренируется скоростная выносливость, которая позволяет атлету показывать максимум на протяжении всей дистанции.

— Работа мышц. Высокий навык координации позволяет снять нагрузку с тех мышц, которые для выполнения данного действия не нужны.

— Спортсмену важно оставаться на своей дорожке. Просто наступив на линию дорожки соперника можно получить дисквалификацию.

Совокупность трех этих компонентов позволяет профессиональным спортсменам показывать лучшие результаты.

Техника спринтерского бега

Дистанция в спринте делится на 4 этапа, которые отдельно рассматриваются при составлении тактического плана. Спринтеры уделяют большое внимание каждому, поскольку от качества их прохождения зависит конечный результат:

Высокому старту обучают юных бегунов или в отсутствии необходимого инвентаря. Такой старт имеет плюсы в случае, когда спортсмен не овладел техникой бега. В этом случае использование низкого старта может привести к потере координации и падению. При высоком старте подобное не грозит.

Спортсмен на старте должен принять правильное положение: толчковая (более сильная) нога ставится впереди, маховая сзади. Руки согнуты в локтях. Плечевой пояс при этом расслаблен.

По команде “внимание” спортсмен переносит вес тела на впереди стоящую ногу. Таз находится на уровне плечевого пояса. После команды “марш” необходимо с максимальной силой оттолкнуться от колодок.

Подобное положение сохраняется на протяжении 30-40 метров, постепенно тело спортсмена выравнивается. Максимальная скорость бега в спринте 44,1 километров в час.

Распространенная ошибка – излишнее напряжение мышц плечевого пояса. Стараясь бежать максимально быстро спортсмен напрягает плечи, что приводит к потере скорости. При следующей попытке постарайтесь бежать широко расправив плечи. Результат станет лучше.

Варианты финиширования также способны повлиять на результат. Два наиболее распространенных:

Варианты весьма схожи между собой и к использованию на соревнованиях допускается. Особенной разницы между ними нет.

Польза спринтерского бега

Спринтерский бег значительно влияет на сердечнососудистую систему, способствует развитию взрывной силы и скорости реакции. Занятия спринтом рекомендуются в молодом возрасте и категорически запрещены людям преклонных лет.

Занятие бегом на короткие дистанции поможет привести тело в порядок. Короткие интенсивные нагрузки ускоряют сжигание углеводов и способствуют расщеплению жировых отложений. Бегая 60-400 метров можно сжечь 400-600 калорий, в зависимости от интенсивности и количества повторений.

Если опыт тренировок с высокой нагрузкой не большой, тогда занятия спринтерским бегом не рекомендуется включать в программу. Начните со средних дистанций и спустя 2-3 месяца регулярных тренировок попробуйте бег на короткие дистанции. В спорте главное постепенное повышение нагрузки!

Спринтерский бег. Техника бега и безопасность. Польза и особенности

Спринтерский бег – наиболее популярная легкоатлетическая дисциплина. Он очень динамичный и зрелищный, исход забега решается секундами и сантиметрами, а победу спортсмены буквально вырывают друг у друга из рук. Все это порождает высокую напряженность на трибунах и шквал страстей среди болельщиков. Однако данным видом бега можно заниматься не только профессионально — он доступен любому желающему и оказывает самое благоприятное влияние на организм человека, как и любой бег.

Что представляет собой спринтерский бег

Бег на короткие дистанции ассоциируется у большинства с именем Усейна Болта, всемирно известного бегуна, легенды легкой атлетики. Его карьера началась в 2002 г. с юношеского чемпионата в его родном городе, где он одержал свою первую победу. С 2003 по 2016 гг. он неизменно получал только золотые медали, на его счету всего одна серебряная. Болт признан, пусть и неофициально, самым быстрым человеком на планете: он пробегает 100 м за 9,58 с., развивая при этом скорость более 37 км/ч.

Спринтерский бег это преодоление спортсменом коротких дистанций с максимальной скоростью. Основным показателем при этом является время. Дистанции в спринте такие: 60, 100, 200 и 400 м. В этом спорте особенно важно не сделать ошибку не только на старте, но и в процессе и даже на финише. Любая ошибка влечет потерю секунд, а они порой решают исход забега.

Отличительная особенность спринта заключается в том, что бегун высоко поднимает бедро, жестко ставит стопу на поверхность и выполняет мощный толчок. Кроме того, дыхание спринтера является анаэробным, то есть бескислородным. Таким образом, этот бег требует немалых силовых затрат и особых дыхательных навыков, поэтому требует наличия хорошей спортивной формы. Без должной подготовки он ставит под угрозу сердечно-сосудистую систему, мышечный и связочный аппарат.

Техника бега

Спринтерский бег можно условно поделить на 4 фазы, последовательно сменяющие друг друга:

И в каждой фазе техника имеет свои особенности.

Старт — это начало забега. По команде судьи «На старт!» бегуны занимают свои исходные позиции: низкий старт, руки на ширине плеч, самая сильная нога впереди. Такое положение позволяет должным образом сгруппироваться и мобилизовать внутренние ресурсы организма. Как только судья сигнализирует: «Внимание!», спортсмен переносит центр тяжести вперед, поднимая при этом таз. Когда раздается выстрел, означающий команду «Марш», легкоатлет с силой отталкивается от поверхности, помогая себе руками, согнутыми в локтях. Верхние и нижние конечности должны работать в одинаковом темпе.

При выстреле стартового пистолета все участники забега обязаны начать движение. Но если же атлет стартует раньше хотя бы на долю секунды, засчитывается фальстарт.

Разгон, как правило, происходит на отрезке дистанции в 30 м. Здесь бегуну необходимо набрать максимально возможную скорость, которую он потом будет поддерживать вплоть до конца забега. Если старт был выполнен правильно, то спортсмен под действием инерции набирает скорость быстро, в течение примерно 6 сек. Для наращивания темпа движения тот увеличивает частоту и длину шага. В начале разгона туловище наклонено вперед — это способствует ускорению, а по мере набора скорости бегун выпрямляет корпус.

Бег по дистанции не имеет каких-либо секретов, главное на данной фазе – стараться поддерживать ускорение, набранное при разгоне. Начиная с 8-й секунды забега спортсмен начинает терять скорость, причем это не зависит не от квалификации бегуна, ни от его индивидуальных качеств, а объясняется исключительно законами физики.

Приближаясь к финишу, спортсмену необходимо быть хладнокровным, чтобы не допустить ошибки и не упустить победу, которая уже близка. Финишировать следует с наибольшим ускорением, но не допускать при этом выпрыгивания. С помощью прыжка финишировать быстрее не получится. Для выполнения выпрыгивания приходится сбавлять темп, а это влечет потерю секунд. Для увеличения скорости можно наклонить вперед корпус, а также выставить вперед плечо или грудь, однако этот прием удается только профессионалам. Ведь если наклонить туловище раньше времени, это приведет к снижению скорости.

Постановка стопы

Важным условием в спринте является правильная постановка стопы, что исключает вероятность увечья.

Спринтерский бег допускает 3 вида постановки стопы с упором на:

Главное условие при любой технике — отсутствие отдачи в стопе при отталкивании и приземлении. Наиболее эффективным признается первый вариант, при котором шаг становится пружинистым, стопа прекрасно амортизирует и быстро выталкивается вверх.

Учитывая, что каждый человек имеет индивидуальное строение стопы, наиболее удобный и эффективный способ постановки также выбирается индивидуально. Добиться правильной постановки стопы помогают пробежки босиком по твердому покрытию.

Польза бега на короткие дистанции

Спринтерский бег используется не только в качестве соревновательной дисциплины, но и в качестве обязательной составляющей тренировок, как профессиональных, так и любительских. Многие занимаются спринтом не ради спортивных достижений, а для себя.

Техника бега благоприятно воздействует на человеческий организм по целому ряду направлений:

Правила безопасности

Спринтерский бег изобилует падениями и увечьями. Даже опытные спортсмены иногда покидают дистанцию буквально в шаге от победы. Основным видом увечий становятся растяжения мышц, происходящие за счет высокой нагрузки на заднюю поверхность бедра.

Чтобы избежать неприятностей, следует выполнять несложные рекомендации:

Если все же случилось получить увечье, к этому следует отнестись серьезно. Возобновлять занятия раньше времени крайне не рекомендуется: если травма полностью не зажила, а организм не восстановился, состояние может резко ухудшиться, и спортсмен навсегда утратит возможность бегать.

Победа в спринте во многом зависит от силы мышц, особенно тех, которые непосредственно работают при беге. Поэтому все профессионалы в обязательном порядке тренируют мышцы, выполняя специальные упражнения на тренажерах не менее 3-х раз в неделю.

Техника бега на короткие дистанции: правила, особенности, ошибки

Бег на короткие дистанции в лёгкой атлетике традиционно считается королевской дисциплиной, ведь обладатель мирового рекорда в беге на 100 метров по праву носит звание самого быстрого человека на Земле. Чтобы бежать быстрее ветра, нужно обладать идеальной и отточенной годами тренировок техникой бега, о которой мы и поговорим в этой статье.

История появления бега на короткие дистанции

Борьба за выживание диктовала нашим далёким предкам необходимость быть быстрым. Чтобы обеспечить себя пропитанием, требовалось бегать быстрее, чем добыча. А уже на первых Олимпийских играх, состоявшихся в 776 году до н.э., атлеты соревновались в беге на дистанцию 1 стадий или 192,28 м.

От древней единицы измерения возникло знакомое нам слово «стадион», а сама дистанция постепенно сократилась до 100 м. В наши дни именно она собирает наибольшее количество участников и зрителей. Спринтерский бег – это мощь, скорость, азарт, динамика и мгновенная развязка. Именно поэтому у него так много поклонников во всём мире.

Какие дистанции относятся к коротким

К коротким дистанциям, или спринту, относятся дисциплины до 800 метров, то есть:

Такая беговая дисциплина, как 400 метров (и 400 метров с барьерами) немного отличается от классического спринта, так как бежать нужно целый круг по стадиону. Поэтому её неофициально называют длинным спринтом.

Техника и фазы бега на короткие дистанции

Бег на короткие дистанции условно подразделяется на 4 фазы: старт, стартовый разгон, бег по дистанции и финиш.

1. Старт

Старт – это один из самых важных элементов спринта. Как говорят сами бегуны, если «проспать» старт, то дальше можно уже не бежать, если вы, конечно, не Усэйн Болт.

По правилам лёгкой атлетики, все спринтерские дисциплины нужно начинать с низкого старта. Стоя на низком старте, бегун опускается на одно колено и упирается им в дорожку, руки при этом не должны заходить за стартовую линию. Стопами он упирается в стартовые колодки – это специальные упоры для ног, необходимые для активного рывка вперёд по сигналу стартового пистолета.

По команде «внимание», не отрывая рук от дорожки и стоп от колодок, спортсмен поднимает таз и подаёт плечи вперёд. По выстрелу стартового пистолета или команде «марш» атлет отрывает руки от пола, активно выталкивается с колодок и начинает стартовый разгон.

Низкий старт нужен ещё и для того, чтобы первые беговые шаги атлет делал в наклоне вперёд, что позволяет разогнаться наиболее эффективно, как самолёту на взлётно-посадочной полосе.

2. Стартовый разгон

Стартовый разгон – это первые 20-25 метров спринтерской дисциплины. Как понятно из названия, здесь атлет должен разогнаться и набрать максимальную для себя скорость для преодоления дистанции.

Помогают ему в этом активные и широкие движения руками вперёд-назад, а также широкие и мощные сведения бёдер. Этот приём ещё называют «ёлочкой» – стопы ставятся немного в стороны от условной средней линии дорожки, что позволяет растолкаться наиболее эффективно.

И если при первых шагах со старта атлет выбегает в наклоне, то уже к концу стартового разгона корпус выпрямляется и составляет около 15 градусов от вертикальной оси туловища.

3. Бег по дистанции

После стартового разгона, при котором спортсмен достигает около 80% своей скорости, начинается бег по дистанции.

Для спринтерского бега характерен бег «на высокой стопе» или как бы на носочках. В этом случае стопа не касается пяткой поверхности дорожки, и фаза отталкивания происходит быстрее.

Бег на короткие дистанции очень сильно отличается от стайерского тем, что ни о какой экономичности движений не может быть и речи. Работа и движение рук и ног происходят на максимальных мощностях для организма.

4. Финиш

На финише скорость обычно падает примерно на 3-5%, и очень важно на последних метрах дистанции выжать из себя максимум. Конец дистанции наступает тогда, когда спортсмен касается линией груди воображаемой финишной ленточки. Чтобы это произошло быстрее, нужно на последнем шаге сделать так называемый «бросок грудью» – резкий наклон вперёд, отбросив руки назад.

В лёгкой атлетике бывали случаи, когда спортсмен начинал наклон грудью за несколько метров до финиша и после финишной черты падал прямо на дорожку, не удержавшись на ногах. При беге в закрытых помещениях, когда атлеты соревнуются на дистанции 60 метров и скорости намного выше, чем на стадионе, такие инциденты наиболее часты.

Ошибки в технике выполнения

Ошибки на старте

Ошибки на стартовом разгоне и беге по дистанции

Ошибки на финише

Правила безопасности в беге на короткие дистанции

Упражнения для отработки техники

Для обучения технике бега на короткие дистанции используется целый арсенал средств беговой, прыжковой и силовой подготовки.

1.Беговая работа

Отработка низкого и высокого старта, старты с разных положений, пробегание коротких отрезков с максимальной скоростью, отработка движений рук, стоя на месте, максимально частое сведение бёдер, стоя на месте или в упоре.

2. Прыжковая работа

Прыжки в длину с места, многоскоки, прыжки на каждый второй шаг, скачки, выпрыгивания с полного приседа и запрыгивания на высокую тумбу, прыжки поочередно на одной и другой ноге, СБУ.

3. Силовая работа

Разнообразные упражнения общей физической подготовки, призванные увеличить силу ног, выполняемые как с отягощением, так и с собственным весом: приседания, выпады, «пистолеты», зашагивания на высокую поверхность, разножка и т.д.

В чём бегать короткие дистанции

Возможно, вы обращали внимание, что на соревнованиях легкоатлеты бегают не в обычных кроссовках, а в специальной беговой обуви – шиповках. Они представляют собой очень точно сидящие по ноге тапочки с жёсткой пластиковой поверхностью на передней части стопы, в которую вставлены шипы.

В отличие от футбольных бутс, где шипы пластиковые и толстые, легкоатлетические шипы тонкие, острые и сделаны из металла. Это съёмный элемент, который при затуплении необходимо менять. Шиповки нужны для того, чтобы нога не проскальзывала при постановке на дорожку, и, соответственно, результаты, показанные в них, были намного быстрее, чем в обычных кроссовках.

Не спешите приобретать шиповки, если вы решили начать заниматься бегом на короткие дистанции. Спринтерские шиповки не имеют пятки, и в них отсутствует амортизация. Поэтому прежде чем переходить на такую обувь, укрепите мышцы и связки.

Что такое спринтерский бег и кто такой спринтер

В век развития технологий самым страшным бичом для здоровья людей является гиподинамия. Привычка пользоваться общественным и личным транспортом даже при преодолении небольших расстояний наносит серьезный ущерб организму. Поэтому бег признан лучшей двигательной формой для укрепления физических качеств.

Что такое спринт и кто такой спринтер

Спринт – это бег с максимальным ускорением на короткие, от 50 метров, дистанции. Спринт выглядит ярко и зрелищно, с выраженной силовой деятельностью всего тела. Во время спринта бегун работает на пределе.

Все процессы в плане физиологии и биохимии запускаются на полную мощность. При спринтерском беге максимально активизируются мышцы всего тела спортсмена, в том числе и миокард, мобилизуется дыхательная система, возрастает нагрузка на связки. Спринтером называют спортсмена, занимающегося бегом, плаванием на короткие дистанции.

Особенности спринтерского бега

У спринтерского бега существуют отличия от других беговых стилей.

Характерные особенности спринта состоят в следующем:

Спринтерский бег требует отличной спортивной формы, дисциплины и соответствующей подготовки.

Особенности подготовки в спринтерском беге

Прежде, чем переходить непосредственно к спринту, бегунам предстоит пройти особую подготовку. Опытные тренеры рекомендуют начинать со средних дистанций, а затем приступать к коротким.

Этапы подготовки:

Переход к скоростной части происходит постепенно, с последовательным увеличением нагрузки. Для контроля техники вначале бегут с интенсивностью в ½ от максимума, затем в 3/4 интенсивности.

По основным элементам спринтерской техники различают низкий старт, мощный разгон после старта, бег по прямой и по повороту, финиш – бросок плечом на финишную прямую, обучение беговой технике в целом.

Технике бега обучают при низкой интенсивности движения и равномерном темпе. Затем переходят к бегу с ускорениями, с максимальным возрастанием показателей скорости. Также отдельно тренируют выход со старта.

При подготовке к спринтерскому бегу идет акцент на общие и специальные упражнения. Чаще всего на тренировках приходится:

Кроссовки для спринтерского бега

Правильно подобранная обувь для тренировок является залогом успеха. Для спринта необходимы кроссовки с мягкой рельефной шипованной подошвой, чтобы происходило лучшее сцепление с покрытием. Такая подошва снижает утомляемость стопы и позволяет ее прочнее фиксировать.

Характеристики кроссовок для спринта:

Перед стартом следует проверять шнуровку, чтобы развязанный шнурок не повлек за собой травму и не снизил скорость. Плохо зафиксированные кроссовки на ногах создают дискомфорт при движении, что может серьезно повлиять на скоростные показатели.

Разряды в спринтерском беге

Для получения разряда необходимо сдать соответствующие нормативы, предусмотренные для каждой категории спортсменов. Кроме критериев на время и дистанцию для присвоения спортивного разряда, звания необходимо придерживаться правил судейского состава.

При сдаче нормативов, например, в судейской коллегии должны присутствовать трое судей I категории. Решающее значение имеет хронометраж, который может быть ручным или автоматическим (электронным). Сейчас чаще всего на соревнованиях используется электронный вариант.

На чемпионаты или соревнования на получение разрядов существуют также отборочные старты. Обычно они проходят в секциях по легкой атлетике и являются поощрением за достижение определенных результатов через планомерную подготовку.

Таблица разрядных нормативов по бегу на стадионе у мужчин

Таблица разрядных нормативов по бегу на стадионе у женщин

Рекорды в спринтерском беге

Рекорды служат примером развития выдающихся способностей и показателем мотивации для достижения более высоких результатов. Женские и мужские рекорды во всем мире принято разделять из-за разницы физических показателей.Больше всего рекордов по бегу установили спортсмены Кении. Комментаторы шутят, что кенийцам помогают львы, свободно передвигающиеся по дорогам.

Мировые рекорды мужчин:

Усейн Болт (Ямайка) является единственным спортсменом, которому удалось выиграть спринтерские дистанции 100 и 200 метров на трех Олимпиадах подряд. За скорость получил прозвище «Молниеносный».

Среди женщин самое большое количество рекордов сразу у двоих спортсменок: Флоренс Гриффит-Джойнер (США) и Тегла Лорупе (Кения). У каждой по три исторических результата.

Вошли в мировую историю рекордов (женщины):

Бегом могут заниматься и параолимпийцы. Параатлет Оскар Писториус, который пробежал 400 м меньше, чем за 47 секунд, имея на обеих ногах ниже колен протезы.

Интересно! По правилам спринтерского бега, если максимальная скорость попутного ветра на соревнованиях больше 2 м/с, итоговый результат не фиксируется атлетам, как личный рекорд.

Польза бега на короткие дистанции

Спринтерский бег может использоваться не только в качестве соревновательной дисциплины легкой атлетики для подготовки к Олимпийским играм, но и в качестве обязательной составляющей тренировок, как профессиональных, так и любительских. Многие занимаются спринтом не ради спортивных побед, а исключительно для собственного удовольствия.Техника бега на короткие дистанции благоприятно воздействует на человеческий организм:

Техника безопасности

Несоблюдение техники безопасности в спринтерских забегах приводит к падениям и увечьям. От неприятных последствий никто не застрахован. Досадные случайности происходят даже с опытными спортсменами, которые могут покинуть дистанцию буквально в шаге от победы. Основным видом травм становятся растяжения мышц в результате высокой нагрузки на заднюю поверхность бедра. Растяжения весьма болезненны и долго заживают.Краткая памятка во избежание травм

В случае, если травмоопасной ситуации не удалось избежать, следует сделать перерыв в тренировках, не нагружать поврежденные мышцы и сухожилия. Если тренировки начаты преждевременно, результат может стать необратимым, и спортсмену придется навсегда попрощаться с забегами и мечтой о победах.На победу в спринте могут рассчитывать лишь бегуны, основательно тренирующие мышцы не менее трех раз в неделю. Именно развитые группы мышц, особенно те, что непосредственно задействованы при беге, определяют чемпиона.

Соревнования по спринтерскому бегу

Для соревнований по спринтерскому бегу на мировом уровне существует особый протокол. Спринтерский бег до 100 метров проходит на прямой беговой дорожке, на остальных дистанциях – по кругу.У стадионов, выбираемых для соревнований по спринтерскому бегу, должны быть определенные параметры:

Тренировочный стадион меньших размеров не подходит для соревнования высокого мирового уровня. На дистанциях до 400 м включительно каждый участник бежит по отдельной дорожке. Любительские соревнования по спринтерскому бегу не пользуются популярностью. Они требуют тщательной подготовки.

Несмотря на то, что соревнования любительские, в них не участвуют бегуны, занимающиеся бегом в качестве временного увлечения. Спринтерский бег покоряется серьезным и целеустремленным спортсменам.