Что такое сравнение в химии

Сравнение — это прием украшающий образ (примеры из литературы)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Наверняка вы не раз слышали выражения СМЕЛЫЙ КАК ЛЕВ или ХИТРЫЙ КАК ЛИСА?! Подобные словосочетания относятся к одному из самых выразительных лексических приемов, который называется сравнение.

Чаще всего такое можно встретить в литературе, а некоторые сравнения уже перекочевали и в нашу повседневную речь. Благодаря им автор многократно усиливает образ.

Ведь согласитесь – одно дело прийти домой и сказать «Я хочу есть», и совсем другое «Я ГОЛОДНЫЙ КАК ВОЛК!». Второй вариант более сильный, и главное, всем сразу понятно, что с ужином тянуть не стоит ни секунды.

Что такое сравнение

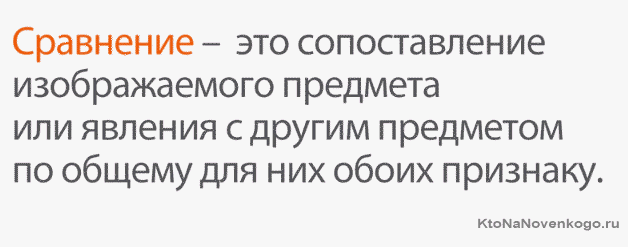

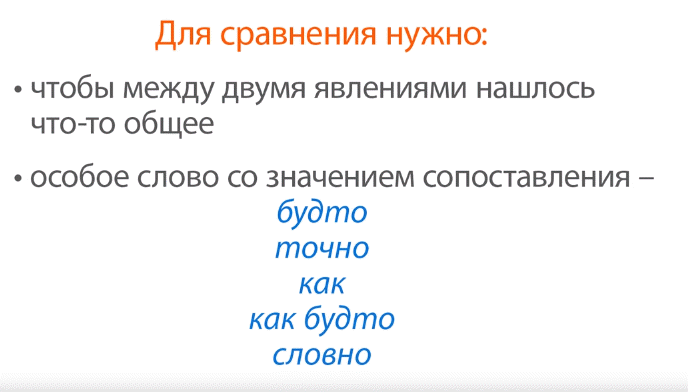

Сравнение – это изобразительный прием, в котором сопоставляются два предмета (действия или явления) с целью усилить характеристики одного из них. Причем в отличие от метафор в сравнениях всегда упоминаются два элемента – то, что сравнивают, и то, с чем сравнивают.

Горят аулы, нет у них защиты.

Врагом сыны отечества разбиты,

И ЗАРЕВО, КАК ВЕЧНЫЙ МЕТЕОР,

Играя в облаках, пугает взор.

В этом четверостишье Михаил Лермонтов сравнивает свет от пожаров с небесным телом, тем самым акцентируя внимание на том, насколько он яркий.

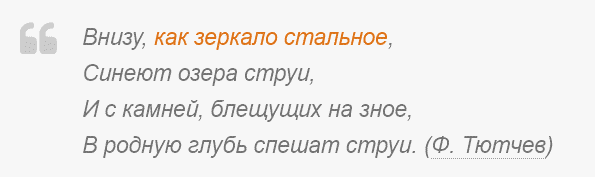

Еще один пример из литературы (поэзии):

Безумных лет угасшее ВЕСЕЛЬЕ

Мне тяжело, КАК СМУТНОЕ ПОХМЕЛЬЕ.

Но, КАК ВИНО, ПЕЧАЛЬ минувших дней

В моей душе чем старше, тем сильней.

А это уже Пушкин Александр Сергеевич. У него в этом четверостишье сразу два сравнения и оба связаны с алкогольной тематикой (понятной многим в нашей стране).

Во-первых, по словосочетанию «веселье – похмелье», мы понимаем, что радость осталась в прошлом, а на смену ей пришла тоска. А во-вторых, яркий образ «печаль – вино» создает ощущение безысходности.

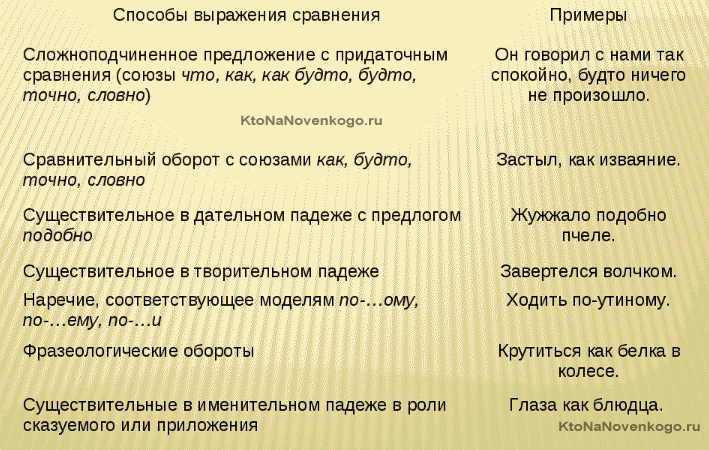

Способы создания сравнений на примерах

Есть несколько базовых способов для создания сравнений:

А теперь приведем примеры для каждого из типов сравнений.

Сравнительные предлоги

Существительные в творительном падеже

Прилагательные и наречия в сравнительной форме

Слова «похожий» и подобный»

Примеры развернутых сравнений

Иногда в качестве сравнений писатели и поэты используют не одно-два слова, а целые предложения. Это позволяет создать весьма яркий образ и более точно передать настроение всего произведения.

Вот один из ярких примеров – стихотворение Константина Заболоцкого «Голос в телефоне».

Раньше был он звонкий, ТОЧНО ПТИЦА,

КАК РОДНИК, струился и звенел,

Точно весь в сиянии излиться

По стальному проводу хотел.

А потом, КАК ДАЛЬНЕЕ РЫДАНЬЕ,

КАК ПРОЩАНЬЕ с радостью души,

Стал звучать он, полный покаянья,

И пропал в неведомой глуши.

В самом стихотворении нет предмета, который сравнивают. Он спрятан в названии. А все четверостишья — это сплошное сравнение в совокупности с метафорами. И используя эти приемы, Заболоцкий очень красочно описывает прошедшую любовь. Ведь именно о ней, как вы могли догадаться, идет речь.

Огромные сравнения встречаются и в прозе. Вот, например, отрывок из знаменитой «Илиады» Гомера.

Бросился АЯКС на ВРАГОВ, СЛОВНО ОГОЛОДАВШИЙ ЛЕВ на испуганно сгрудившихся, потерявших пастуха ОВЕЦ, которые остались без охраны беззащитными, КАК ДЕТИ без присмотра, и способны лишь робко стенать и пятиться в страхе перед львиною жаждой крови и смертоубийства, которое охватывает хищника, словно безумие, усиливающееся, когда он чует ужас обреченных…

Здесь и вовсе сразу два сравнения. Одно «Аякс – лев», а другое получилось даже двойным «враги – овцы – дети». Причем заметьте, что основные слова звучат только в самом начале, а весь остальной и достаточно массивный кусок текста посвящен сравнению. И это очень поэтично описывает характер битвы.

Примеры устойчивых сравнений

А сейчас хотелось бы вернуться к тому, с чего мы начали. Некоторые сравнения уже прочно вошли в наш лексикон. Три из них мы уже упомянули, вот еще:

И еще немного примеров:

Кстати, подобные устойчивые выражения в русском языке называются фразеологизмами. То есть это уже следующая ступень после сравнений. Но об этом можете прочитать в другой статье на нашем сайте.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

«Стихотворение Константина Заболоцкого». Константина ли? Не Николая Алекссевича Заболоцкого случайно?

Человеку свойственно сопоставлять, мы регулярно сравниваем и делаем это не задумываясь)

Обучение элементам сравнения на уроках химии

Разделы: Химия

Новые программы и учебники ориентируют нас на достижение органического единства обучения и развития учащихся. Задача учителя – не только вооружить школьников знаниями и практическими умениями, но и мыслительными операциями.

Одной из важнейших умственных операций, с помощью которых приобретаются знания, является сравнение. В логическом плане сравнение представляется как основа обобщения – с одной стороны, и как единство таких логических операций, как анализ и синтез, с другой. Но чтобы сформировать сравнение у учащихся как прием их умственной деятельности, необходимо использовать сравнение как прием обучения (дидактический прием). Использование сравнения как дидактического приема является непременным условием формирования у школьников аналитико-синтетической деятельности.

Сравнение, как и каждый прием, формируется поэтапно. Если рассматривать этапы как последовательные, взаимосвязанные действия, то прием сравнения можно определить следующим образом: сравнение – это учебная работа и прием мышления, в процессе осуществления которых умственная деятельность учащихся направлена на:

• выявление признаков, по которым можно сопоставлять явления, вещества или другие заданные объекты;

• установление сходства или различия между ними;

• обобщение результатов сравнения в виде вывода.

Формирование приема сравнения и простейших видов обобщения я начинаю на одном из первых уроков в 8 классе при изучении физических свойств веществ. Специально выделяю время на уроке для ознакомления учащихся с приемом сравнения, кратко определив его следующим образом: сравнение – это установление сходства или различия между веществами, явлениями или другими заданными объектами. Здесь я рассказываю о значении приема и его видах:

а) при неполном сравнении по признакам сходства или по признакам различия;

б) при полном сравнении с выявлением, как признаков сходства, так и признаков различия.

Знание приема лучше усваивается учащимися, если они пользуются планом действия, который я предлагаю оформить им в виде таблицы:

План действий (сравнение)

Установление

общих признаков

сравнения

Обобщение

и выводы

Первого вещества

или явления

Второго вещества

или явления

Для сокращения времени на изображение таблицы в тетрадях при ее неоднократном использовании учащимися предлагаю оформить ее следующим образом:

Сравнение веществ (явлений)

Общие признаки

сравнения

Признаки веществ (явлений)

В зависимости от задания вывод учащиеся делают на основе неполного или полного сравнения или наиболее существенных признаков, по которым сопоставляются и противопоставляются изучаемые объекты.

Использование, особенно на первых занятиях, данного плана, в котором отражены все этапы формирования приема сравнения, способствует быстрому запоминанию учащимися необходимого порядка действий.

На этом же уроке сначала с моей помощью, а потом самостоятельно учащиеся выполняют задания, сравнивая свойства хорошо известных им веществ (соли и сахара, мела и угля, воды и подсолнечного масла, железа и серы, меди и алюминия и т.д.), и отвечают по предложенному плану устно или письменно. В необходимых случаях использую средства наглядности и ТСО.

Однако, знание приема еще не есть умение. Умение, по моему мнению, может быть сформированным лишь тогда, когда на последующих занятиях учащиеся легко и с достаточной самостоятельностью, учитывая все этапы действия, могут применять знания и выполнять аналогичные и более сложные задания. В 8 классах в качестве таких заданий я предлагаю сравнение простых и сложных веществ, чистых веществ и смесей, типов химических реакций и т.п., например, водорода и кислорода, озона и кислорода, серы и железа, смеси серы с железом, реакции соединения и разложения и др.

Развитие умения требует более длительного времени, чем формирование его, и осуществляется в основном с помощью заданий нарастающей трудности, в условии которых предусмотрен более глубокий и широкий перенос знаний, а также большая самостоятельность действий в установлении различных видов взаимосвязей в учебном материале. Усложнение заданий с использованием приема сравнения я осуществляю в нескольких направлениях, которые в общем виде выглядят так:

Варианты усложнения на различных этапах

формирования приема сравнения

Формирование и развитие

приема сравнения

I этап –

установление

перечня

сравниваемых

признаков

II этап –

сравнение

III этап –

обобщение в форме

вывода

перечень признаков предложен в готовом виде

сравнение двух веществ (явлений)

вывод в результате неполного сравнения (сопоставления или противопоставления)

перечень признаков вспоминается или частично устанавливается учащимися

сравнение групп веществ (явлений)

вывод в результате полного сравнения

перечень признаков определяется учащимися самостоятельно

сравнение по существенным признакам

вывод по наиболее существенным признакам, характеризующим данное вещество (явление)

Я приведу примеры некоторых заданий, приняв для них следующую нумерацию: I-1; I-2; I-3; II-1; II-2; II-3; III-1 и т.д. Римская цифра в данном обозначении соответствует определенному этапу формирования приема, а арабская цифра указывает степень трудности задания, уровень задания и уровень выполняемого при решении задания действия, или, иначе, меньший по значению арабской цифрой обозначен более легкий вариант задания, больший по значению цифрой – задание повышенной трудности. Таким образом, по номеру я легко могу определить степень трудности задания и произвести отбор нужных для работы задач, например:

I-1. Сравните (устно) свойства: а) серы и углы; б) меди и цинка; в) кислорода и углекислого газа. Запишите ответ о сравнении одной пары веществ в таблицу. При выполнении задания учтите, где требуется указать следующие признаки сравнения: агрегатное состояние, кристаллическую или аморфную структуру вещества, плотность, цвет, блеск, прозрачность, запах, растворимость, вкус, температуру плавления или кипения, плотность, тепло- или электропроводность.

I-2. В сосудах без этикеток даны: а) порошок серы и железа; б) сахарная пудра и крахмал; в) поваренная соль и нафталин; г) алюминий (расплавленный) и ртуть. По каким характерным признакам можно различить эти вещества?

I-3. В сахарную пудру попала угольная пыль. Перечислите все операции, которые вы должны были бы последовательно выполнять, чтобы очистить сахар.

II-1. Укажите несколько сходных физических свойств алюминия и меди, благодаря которым эти металлы находят одинаковое применение.

II-2. Прочитайте по учебнику химии материал “Химические элементы”. Сравните свойства металлов и неметаллов. Для этого сначала сопоставьте между собой свойства трех выбранных вами металлов, затем – свойства трех неметаллов (устно); после чего осуществите противопоставление свойств данных групп металлов и неметаллов по наиболее характерным признакам (II-III). Ответ и сделанные вами выводы запишите в таблицу.

При выполнении вышеперечисленных заданий я предлагаю учащимся заполнить следующую таблицу:

Сравнение физических свойств и металлов и неметаллов

Характерные физические свойства

металлов

1…

2…

3…

неметаллов

1…

2…

3…

Кристаллическая структура

Цвет

Блеск

Прозрачность

Ковкость

Теплопроводность

Электропроводность

Плотность

Температура кипения

Температура плавления

2…

3…

2…

3…

В чем их различие?

По каким наиболее характерным признакам

можно отнести данное вещество к неметаллам?

III-1. Перечислите признаки: а) сходства; б) отличия реакций соединения и замещения, учитывая количество взятых и полученных веществ, а также являются ли эти вещества простыми или сложными. Сравните реакции разложения и замещения.

III-3. Сравните реакции разложения и замещения. Отметьте, в чем некоторое сходство между ними. Какие признаки указывают на существенное отличие данных реакций?

Некоторые из приведенных выше заданий применяю на различных этапах обучения приему. В этом случае и нумерацию заданий делаю тройную и более сложную. Каждый этап формирования сравнения у учащихся, особенно это наблюдается в 8-х классах, имеет свои трудности.

I этап – формирование умения различать признаки, явления. Восьмиклассники еще не умеют выделять существенные признаки. Они нередко производят сравнение по одному (причем несущественному) признаку. Например, указывают на сходство металлов и неметаллов по вкусу, физическому состоянию, а электропроводность и теплопроводность не отмечают. Признаком сходства сахара и поваренной соли называют отсутствие запаха, а о их растворимости и кристаллической структуре забывают.

Довольно часто учащиеся сравнивают вещества или явления по несопоставимым признакам. Так, при сравнении двух предложенных веществ были даны ответы: “Медь красного цвета, а алюминий серебристого” (спутан цвет и блеск); “Вода бесцветная, а подсолнечное масло темное” (цвет и оттенок); “Масло жирное, а вода пресная” (жирность и вкус); “Соль состоит из мелких, как крупа, кристаллов, а сахар бывает кусковой” и т.п.

Избегать подобных ошибок учащимся помогает работа по плану сравнения и упражнения, в которых сначала сравнение осуществляется по готовому перечню признаков с использованием средств наглядности или без них, затем с использованием перечня признаков, который вспоминается и частично устанавливается учащимися, и, наконец, сравнение с использованием перечня признаков, самостоятельно выявленных учащимися, или сравнение по выявленным существенным признакам.

II этап – формирование и развитие умения сравнивать. Учащиеся 8-х классов легко запоминают виды сравнений: сопоставление, противопоставление, полное и неполное сравнение. Они довольно легко овладевают сравнением двух веществ по предложенному плану. Но на уроках химии чаще приходится сравнивать группы веществ или два вещества по нескольким признакам. Этому необходимо обучать учащихся специально.

Если учащиеся испытывают затруднения при сравнении групп веществ, я рекомендую им такой порядок работы. Сначала сравнить между собой 2-3 вещества, принадлежащих к каждой из групп, выявить наиболее характерные признаки сходства между ними, а потом устанавливать признаки сходства и различия между группами. Такие упражнения я предлагаю при изучении металлов и неметаллов, сравнении состава и свойств оксидов, кислот, оснований, а также при обобщении материала и повторении классификации неорганических соединений.

Учащиеся, имеющие недостаточные знания и умения применять приемы умственных действий, осуществляют сравнение не только по несопоставимым признакам, но и тем, которые не предусмотрены в задании. Так, сравнивая физические свойства серы и железа, некоторые учащиеся отвечали: “Сера и железо – простые вещества, твердые, но отличаются цветом” (противопоставление состава и агрегатного состояния физическим свойствам); или: “Большие кусочки серы и железа тонут, а маленькие плавают на воде” (неправильный вывод о плотности веществ в результате ошибочных наблюдений); или: “Сера ядовита, а железо нет, сера горит, а железо нет. Сера применяется в порохе, а железо нет” (вместо противопоставления физических свойств ссылки на химические свойства и применение). В подобных случаях учащимся разъясняю, что их ответ не на вопрос задания и не может быть учтен.

III этап – формирование приемов обобщения. Учащиеся 8-х классов затрудняются в обобщении материала. Нередко вместо вывода после сравнения веществ или явлений они вновь перечисляют установленные ранее признаки сходства или отличия. В этом случае для формирования умения сравнивать и делать обобщения на основе сравнения я использую задания нарастающей трудности; а) задания, в которых выводы являются ответами на контрольные вопросы; б) задания, в которых слово “вывод” напоминает обобщение, и, наконец, в) задания, в которых предусмотрено самостоятельное обобщение учебного материала учащимися.

Умение сделать вывод в результате сравнения по существенным признакам легче формируется, когда в задании четко определен перечень сравниваемых признаков. В отдельных случаях перечень сравниваемых признаков даю учащимся в готовом виде или предварительно составленный учащимися с некоторой моей помощью. Поясняю сказанное примерами заданий и ответов учащихся.

Задание 1. Сопоставьте физические свойства водорода и кислорода, ответ допишите в таблицу.

Сравнение физических свойств водорода и кислорода

Cопоставление физических

свойств веществ

Статья «Развиваем мышление: учимся сравнивать» (на материале химии)

В статье рассмотрены основные понятия, связанные с приемом сравнения и даны рекомендации по формированию у учащихся умения сравнивать, проиллюстрированные на материале химии.

Просмотр содержимого документа

«Статья «Развиваем мышление: учимся сравнивать» (на материале химии)»

Развиваем мышление: учимся сравнивать

Что такое сравнение? Почему необходимо уметь сравнивать? Как сравнить объекты? Ответы на эти вопросы вы найдете, прочитав статью.

Что такое сравнение

Изучение любого объекта начинается с того, что мы отличаем его от других объектов и устанавливаем его сходство с родственными объектами, т. е. проводим сравнение.

Сравнение – это прием деятельности, состоящий в установлении признаков сходства (сопоставление) и различия между объектами (противопоставление).

Рассмотрим основные понятия, используемые в данном определении (объект, признаки, сходство, сопоставление, различие, противопоставление).

Объектами сравнения могут быть предметы реальной действительности, их признаки, а также факты, явления, события, процессы, приемы работы и способы выполнения заданий. При изучении химии объекты сравнения – это, например, химические элементы, атомы, молекулы, кристаллические решетки, вещества, классы соединений, химические реакции, химические понятия и теории, методы решения расчетных задач, операционный состав алгоритмов различных действий, а также способы учебной работы.

Признаки – это свойства объекта и отношения между данным объектом и другими объектами, по которым объект можно узнать, определить, описать. Признаками объекта также являются составные части объекта, их свойства и отношения между частями.

Каждый объект обладает определенными признаками или, как их часто называют в химии, свойствами. Например, перечислим некоторые физические свойства простого вещества кислорода: газ без цвета и запаха, малорастворим в воде, кипит при температуре –192,98 ºС, плавится при температуре –218,7 °С.

Различают существенные и несущественные признаки объектов. Свойство (признак) считают существенным для объекта, если оно присуще этому объекту и без него он не может существовать. Несущественные свойства – это такие свойства, отсутствие которых не влияет на существование объекта. Например, рассмотрим понятие «оксиды». Оксиды могут отличаться друг от друга по многим свойствам (цвету, агрегатному состоянию, молярной массе, химическим свойствам и т. д.), но у каждого из них имеются существенные признаки: 1) образованы только двумя химическими элементами; 2) содержат химический элемент кислород, степень окисления которого равна –2. Если вещество не соответствует хотя бы одному из этих признаков, то оно не будет относиться к классу оксидов. Например, хлорид натрия NaCl образован двумя химическими элементами (натрием и хлором), но в его состав не входит кислород, поэтому это не оксид. Пероксид водорода Н2О2 состоит из двух элементов, один из которых кислород, но степень окисления кислорода в этом соединении равна –1, поэтому это не оксид.

Сходство – наличие общего признака, т. е. признака присущего двум или более объектам.

Так простое вещество кислород сходно с водородом, азотом, хлором, аммиаком по агрегатному состоянию при комнатной температуре: все эти вещества – газы; кислород сходен с водородом, азотом, аммиаком по цвету – они бесцветны; кислород сходен с водородом и азотом по растворимости в воде – они малорастворимы в ней. Определяя вещества, с которыми кислород сходен, и находя у них общие свойства, мы проводим сопоставление.

Обратите внимание на то, что в каждом случае мы находим сходство кислорода с другими веществами по определенному признаку (агрегатное состояние, цвет, растворимость), который называют основанием для сравнения. Основаниями для сравнения являются такие существенные признаки (свойства, характеристики, параметры, условия, причины), по которым изучаемые объекты могут быть сопоставимы;

Сопоставление – форма сравнения, направленная на выделение существенных свойств, общих для ряда объектов.

Рассматриваемый нами кислород, конечно же, отличается от других веществ по разным признакам.

Различие – это наличие отличительного признака, т. е. признака, присущего только одному объекту сравнения.

Так простое вещество кислород отличается от аммиака по растворимости в воде, кислород отличается от хлора по цвету. Определяя объекты, имеющие отличительные признаки, мы проводим противопоставление.

Противопоставление – форма сравнения, направленная на уяснение отличительного в объектах при выделении существенных признаков.

Таким образом, противопоставление и сопоставление – это формы сравнения. В мыслительной деятельности они выполняются в единстве. В учебной деятельности эти формы сравнения чаще всего осуществляются последовательно и целенаправленно, и им необходимо специально учиться.

Почему же важно научиться сравнивать?

Сравнение как прием познавательной деятельности применяется очень широко. Его можно использовать при изучении нового материала, его осмыслении, уточнении, обобщении и систематизации, применении в различных условиях.

Установление сходства и различия есть одно из существенных условий познания человеком явлений и закономерностей, существенный этап в формировании научных понятий. С помощью сравнения выявляются, упорядочиваются и оцениваются качественные и количественные характеристики объектов, связи между ними, что позволяет глубже изучать учебный материал.

Сравнение связано со всеми приемами познавательной деятельности. Сравнить объекты друг с другом можно только на основе выделения отдельных частей и существенных свойств объектов, т. е. на основе анализа. Если вы умеете выделять главное, то и сравнивать научитесь значительно быстрее и на более высоком уровне. В тоже время сравнение приводит к нахождению общих существенных признаков объектов, поэтому неразрывно связано с обобщением и классификацией (об этих приемах мы расскажем в следующих номерах журнала).

На основе сравнения объектов могут быть сделаны умозаключения по аналогии, в которых из сходства двух объектов в одних признаках делается вывод о сходстве этих объектов в других признаках. Например, по аналогии можно предположить сходство свойств химических элементов одной подгруппы периодической системы Д. И. Менделеева и образуемых ими соединений на основе сходства в строении их электронных оболочек.

Чем существеннее черты сходства у сравниваемых объектов, тем большая вероятность справедливости выводов, сделанных по аналогии, и выше степень достоверности утверждений. Однако важно помнить, что в процессе аналогии получаются лишь вероятные знания, которые нужно проверить, т. е. аналогия не может приниматься за доказательство, а только как основа предположения, которое нуждается в проверке.

По форме сравнения и числу оснований, по которым его проводят, выделяют четыре вида сравнения: неполное однолинейное сравнение, полное однолинейное сравнение, неполное комплексное сравнение, полное комплексное сравнение. Внимательно изучите характеристику каждого из них и примеры соответствующих заданий (табл. 1). Обратите внимание на текстовые выделения, сделанные в таблице:

курсивом показана форма сравнения (сопоставление, противопоставление или полное сравнение, т. е. и сопоставление, и противопоставление);

подчеркнут текст, показывающий по какому числу оснований проводится сравнение (одно основание – однолинейное сравнение, несколько оснований – комплексное сравнение).

Вид сравнения и его характеристика

Неполное однолинейное сравнение — установление либо сходства, либо различия объектов по одному аспекту

Укажите отличие в строении электронной оболочки атомов фтора по сравнению с атомами хлора

Полное однолинейное сравнение — одновременное установление сходства и различия объектов по одному аспекту

Укажите сходство и отличие в строении электронной оболочки атомов фтора по сравнению с атомами хлора

Неполное комплексное сравнение — установление либо сходства, либо различия по нескольким аспектам

Полное комплексное сравнение — одновременное установление сходства и различия по нескольким аспектам

Сравните (укажите сходство и различие) в строении электронной оболочки атомов, физических и химических свойств фтора по сравнению с хлором

Внимательно прочитайте задания.

По каким свойствам можно отличить друг от друга чугун и сталь?

Перечислите общие химические свойства галогенов.

У какого химического элемента сильнее выражены неметаллические свойства: кремния или углерода?

Чем ковалентная полярная связь отличается от ковалентной неполярной связи?

Сравните строение, свойства и применение алмаза и графита.

Установите сходство и различия пероксида водорода и оксида водорода по составу?

Сравните реакцию цинка с соляной кислотой и реакцию цинка с концентрированной серной кислотой по всем известным вам признакам классификации химических реакций.

Определите для каждого из предложенных выше заданий тип сравнения, который в нем необходимо выполнить. Для того чтобы вам было легче справиться с этой работой, подчеркните прямой линией основание сравнения и волнистой линией форму сравнения (что нужно определить различия, сходство или провести полное сравнение).

Вы, наверное, обратили внимание на то, что почти во всех рассмотренных заданиях присутствуют слова сравнение, сходство, общие, различие и т. п. В них прием сравнения играет главную роль. Но во многих случаях он может быть и вспомогательным. Например, в заданиях, содержащих слова «докажите», «почему» главным будет прием доказательства, а остальные, в том числе выделение главного, сравнение будут играть вспомогательную роль. Например:

Почему озон можно использовать для обеззараживания воды, а кислород – нет?

Как разделить смесь, растертых в порошок мела и поваренной соли?

По способам осуществления различают сравнения параллельные, последовательные и отсроченные.

Чаще всего вы проводите сравнение того материала, который вы изучаете на определенном уроке. Этот вид сравнения называют параллельным сравнением. Вы осуществляете его, например, сравнивая строение, физические и химические свойства фтора, хлора, брома и иода при изучении темы «Галогены», целлюлозы и крахмала при изучении темы «Полисахариды». Параллельное сравнение необходимо для того, чтобы подчеркунть существенные общие свойства взаимосвязанных, рядоположных объектов, а также раскрыть их особенности.

Реже вы сравниваете новые объекты с раннее изученными, осуществляя последовательное сравнение. Последовательным, например, является сравнение химических свойств щелочных, щелочноземельных металлов и алюминия, которые изучаются одни за другим. Такой вид сравнения позволяет установить аналогии и закономерности в учебном материале.

Для того чтобы научиться сравнивать, необходимо знать требования, предъявляемые к объектам сравнения, содержание этого приема, целенаправленно использовать его при выполнении различных заданий.

Сравнивать можно только однородные объекты, относящиеся к одному и тому же классу. У сравниваемых объектов должно быть что-то общее. Например, можно сравнить азот и фосфор (элементы-неметаллы, находящиеся в одной группе в периодической системе), углерод и свинец (элемент-неметалл и элемент-металл, находящиеся в одной группе в периодической системе), натрий и магний (элементы-металлы, находящиеся в одном периоде в периодической системе). Сложнее сравнивать химический натрий и хлор (элемент-металл и элемент-неметалл). Практически бессмысленно сравнивать, например, простое вещество кислород и фотосинтез, химический элемент углерод и графит, ионную химическую связь и электролитическую диссоциацию.

Однако необходимо помнить, что вообще несравнимых объектов нет, всегда можно найти какой-нибудь параметр или признак, по которому можно сравнить кажущиеся несравнимыми объекты. Например, простое вещество кислород и фотосинтез сходны тем, что кислороду соответствует формула О2, которая присутствует и в уравнении реакции фотосинтеза. Понятно, что эти признаки или параметры в данном случае будут несущественными. Таким образом, если сравнивать объекты по каким-нибудь несущественным признакам, то, как правило, ничего позитивного от такого сравнения получить не удастся.

Несложные объекты, факты сравнивать легче, чем качества, признаки, процессы или категории. Поэтому учиться сравнивать лучше начинать с двух объектов (например, сравнивать ковалентную полярную связь и ковалентную неполярную связь), а затем постепенно увеличивать их число (например, сравнивать виды химической связи – ковалентную, ионную, металлическую).

Необходимо знать содержание приема сравнения, т. е последовательность составляющих его действий. Вам уже известно, что сравнение бывает простым и комплексным. Алгоритмы проведения этих видов сравнения различаются. Внимательно изучите их.

Алгоритм простого сравнения

1. Определить, для чего должно быть проведено сравнение, какова его цель.

2. Выделить существенные признаки каждого из сравниваемых объектов, используя анализ, в соответствии с поставленной целью и указанным основанием сравнения.

3. Установить сходство и (или) различия по каждому указанному основанию – провести сопоставление и (или) противопоставление.

4. Сформулировать вывод сравнения.

Алгоритм комплексного сравнения

1. Определить, для чего должно быть проведено сравнение, какова его цель.

2. Выделить существенные признаки каждого из сравниваемых объектов, используя анализ.

3. Определить возможные основания сравнения в соответствии с поставленной

целью и выявленными признаками.

4. Установить сходство (общие признаки) по каждому основанию (сопоставление).

6. Сформулировать вывод сравнения по каждому основанию.

При изучении определенных объектов третий пункт второго алгоритма может детализироваться. В таблице 3 приведены основания сравнения, которые можно использовать при проведении сравнения некоторых объектов, изучаемых в курсе химии.

Основания для сравнения объектов, изучаемых в курсе химии

Возможные основания сравнения

Положение в периодической системе Д. И. Менделеева;

строение электронной оболочки;

металлические (неметаллические свойства);

характер простого вещества;

формула высшего оксида, его характер;

формула высшего гидроксида, его характер;

формула летучего водородного соединения (для неметаллов), его характер

Физические свойства веществ

растворимость в воде;

твердость (по относительной шкале твердости);

Число и состав исходных веществ и продуктов реакции;

изменение степеней окисления элементов;

тепловой эффект реакции;

направление протекания реакции;

Очень важным при проведении сравнения является составление таблиц, которые наглядны и помогают сформулировать вывод. Таблицы, соответствующие каждому из видов сравнения, будут различны по структуре. Приведем примеры таких таблиц (табл. 3–8), которые помогут вам при выполнении различных заданий на сравнение по любому учебному предмету.

Неполное (противопоставление) однолинейное сравнение