Что такое статор генератора

Статор генератора: возможные неисправности, методы диагностики и ремонта

Современный автомобиль буквально набит различными электрическими системами. Питание этих систем напрямую зависит от генератора, который состоит из нескольких компонентов. Важнейшей частью генератора является статор генератора. От его состояния напрямую зависит работа генератора и питание бортовой системы автомобиля. При поломках генератора многие спешат поменять его на новый, хотя генератор легко перебрать и восстановить практически любую его часть. Например, перемотать статор генератора вполне можно своими руками.

Из каких элементов состоит статор синхронного генератора и принцип работы

Сам статор выполнен из трёх обмоток, в них формируются три различных значения тока, данная схема – это трехфазный вывод. От корпуса генератора отходят концы каждой обмотки ( они подключены к нему), второй конец подключён к выпрямителю. Для концентрации и усиления магнитного поля в генераторе служит сердечник, сделанный из металлических пластинок.

Обмотка статора синхронного генератора располагается в специальных пазах, обычно таких пазов 36. В каждом пазу обмотка держится за счёт клина. Данный клин сделан из изоляционных материалов.

Причины нарушения стабильной работы статора генератора

Перед тем как проводить проверку нужно точно узнать, какой именно генератор установлен на вашем автомобиле. Это можно узнать из мануала, но лучший способ узнать модель и параметры генератора – это заглянув под капот найти заводскую бирку. На ней вы найдёте все нужные значения. Если не учитывать различия в моделях генераторов, то результат проверки будет неточен. Зная основы электрики, несложно самому выявить различные проблемы в работе генератора, да и других систем электрической системы.

Все поломки статора можно условно разделить на две группы:

Если эксплуатация автомобиля проходит в условиях повышенной влажности или при резких сменах температурного режима, изоляция может потрескаться и расслоиться. Это может спровоцировать межвитковое замыкание и даже выход из строя всего генератора, что станет причиной внезапного разряжения аккумулятора, так как генератор не сможет полноценно его заряжать.

Проверка статора генератора при помощи мультиметра, как проверить контрольной лампочкой

Статор генератора проверяется или на обрыв, или на короткое замыкание. Чтобы проверить сопротивление, используется мультиметр, в крайнем случае, можно воспользоваться контрольной лампочкой.

Мультиметр следует перевести в режим омметра, после чего его щупы подключаются к выводам обмоток. При отсутствии обрыва тестер покажет сопротивление 10 ом. При наличии обрыва сопротивление покажет значение, стремящееся к бесконечности. При таком результате производится проверка трёх выводов. Для получения более точных результатов проверки лучше сверить полученные данные с паспортными. Следует знать, что недорогие китайские мультиметры не в состоянии точно показать снимаемое сопротивление (точность иногда требуется до десятых долях ома), поэтому следует обзавестись хорошим фирменным прибором.

Если достать любой мультиметр не представляется возможным, а проверить нужно, можно использовать контрольную лампочку (контрольку). Точное сопротивление она не покажет, но разрыв найти поможет. С помощью изолированного провода подаётся отрицательный заряд от аккумулятора на контакт обмотки. Положительный заряд следует подать через лампочку на другой контакт. Если лампочка горит, значит разрыв не найден, и устройство функционирует исправно. Данная процедура дублируется для всех выводов.

Диагностика на замыкание также проводится с помощью мультиметра или контрольной лампочки. Положительный щуп нужно соединить с любым контактом обмотки, а отрицательный – к статору. Это следует повторить с каждым выводом. Контрольной лампой межвитковое замыкание определяется аналогичным способом. Прозвоните все выводы.

Ремонт генератора своими руками

Под ремонтом статора обычно понимается перемотка статора генератора. Для этой процедуры вам понадобится внушительный набор инструментов:

Намотка статора автомобильного генератора — это и есть ремонт статора. Для начала следует извлечь сам статор из генератора. Старая обмотка опаливается, но перед этим должна быть составлена схема обмотки статора генератора, идентичная старой трёхфазной или однофазной обмотке. При опаливании магнитные свойства металлического пакета статора не ухудшаются, поэтому можно не переживать. Когда обмотка полностью обгорит, следует провести полную очистку посадочного места. Нарезаются изоляционные прокладки из синтофлекса и устанавливаются в пазы.

Перематывать обмотку следует по заранее нарисованной схеме. Линейный принцип используется в однофазном генераторе, а трехфазная обмотка статора предполагает соединение «звездой» или «треугольником». При перемотке провод из первого паза должен идти сразу в четвёртый. Сначала наматывается половина витков в одну сторону, потом вторая половина в противоположную сторону. Пазы заделываются выступающими частями прокладок, после чего катушки нужно простучать молотком. Чтобы не повредить обмотку, нужно использовать проставку.

Перед тем, как проверить токами работоспособность статора, следует убедится в отсутствии короткого замыкания. Если найдётся замыкание, значит изоляция была уложена некачественно. Следует отыскать проблемное место и, используя прокладку, устранить пробой.

Перед пропиткой лаком нужно проверить размеры перемотанного узла, он не должен при сборке генератора выступать за края. Контакты связываются нитью, которая не расплавится при сушке и помещается в ёмкость с лаком. После пропитки статора его помещают в печь для сушки, предварительно дав элементу обтечь. Если нет подходящей печи, статор можно просто подвесить, установив снизу нагревательный элемент. Когда лак перестанет липнуть, сушка будет закончена. При использовании подогрева сушка обычно занимает около 2-3 часов.

При нестабильной работе генератора для многих решением проблемы становится замена всего узла. Но если знать, как проверить все элементы генератора, то даже процедура обмотки статора будет вам по плечу.

Как устроены генераторы постоянного и переменного тока

Термин «генерация» в электротехнику пришел из латинского языка. Он обозначает «рождение». Применительно к энергетике можно сказать, что генераторами называют технические устройства, занимающиеся выработкой электроэнергии.

При этом надо оговориться, что производить электрический ток можно за счет преобразования различных видов энергии, например:

Исторически сложилось так, что генераторами называют конструкции, которые преобразуют кинетическую энергию вращения в электричество.

По виду вырабатываемой электроэнергии генераторы бывают:

1. постоянного тока;

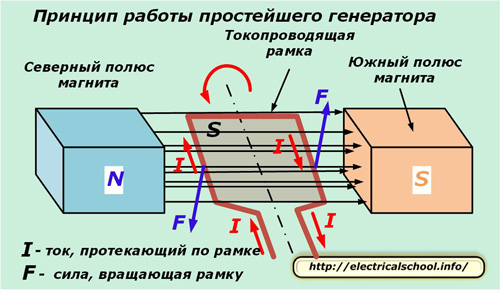

Принцип работы простейшего генератора

Физические законы, которые позволяют создавать современные электрические установки для выработки электроэнергии за счет преобразований механической энергии, открыты учеными Эрстедом и Фарадеем.

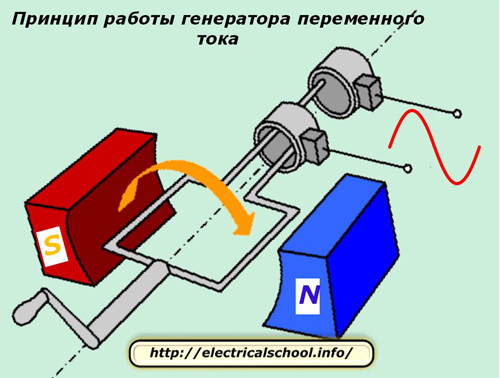

В конструкции любого генератора реализуется принцип электромагнитной индукции, когда происходит наводка электрического тока в замкнутой рамке за счет пересечения ее вращающимся магнитным полем, которое создается постоянными магнитами в упрощенных моделях бытового использования или обмотками возбуждения на промышленных изделиях повышенных мощностей.

При вращении рамки изменяется величина магнитного потока.

Электродвижущая сила, наводимая в витке, зависит от скорости изменения магнитного потока, пронизывающего рамку в замкнутом контуре S, и прямо пропорциональна его значению. Чем быстрее осуществляется вращение ротора, тем выше величина вырабатываемого напряжения.

Для того чтобы создать замкнутый контур и отвести с него электрический ток, потребовалось создать коллектор и щеточный узел, обеспечивающий постоянный контакт между вращающейся рамкой и стационарно расположенной частью схемы.

За счет конструкции подпружиненных щеток, прижимающихся к коллекторным пластинам, происходит передача электрического тока на выходные клеммы, а с них дальше он поступает в сеть потребителя.

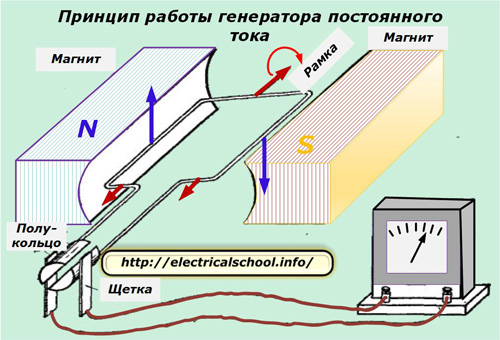

Принцип работы простейшего генератора постоянного тока

При вращении рамки вокруг оси ее левая и правая половинки циклически проходят около южного или северного полюса магнитов. В них каждый раз происходит смена направлений токов на противоположное так, что у каждого полюса они протекают в одну сторону.

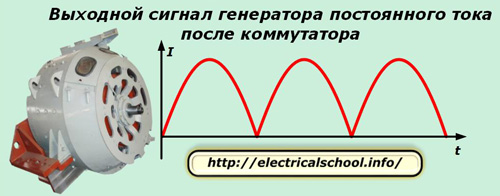

Для того чтобы в выходной цепи создавался постоянный ток, на коллекторном узле создано полукольцо для каждой половинки обмотки. Прилегающие к кольцу щетки снимают потенциал только своего знака: положительный или отрицательный.

Поскольку полукольцо вращающейся рамки разомкнуто, то в нем создаются моменты, когда ток достигает максимального значения или отсутствует. Чтобы поддерживать не только направление, но и постоянную величину вырабатываемого напряжения, рамку изготавливают по специально подготовленной технологии:

у нее используют не один виток, а несколько — в зависимости от величины запланированного напряжения;

число рамок не ограничивается одним экземпляром: их стараются сделать достаточным количеством для оптимального поддержания перепадов напряжения на одном уровне.

У генератора постоянного тока обмотки ротора располагают в пазах магнитопровода. Это позволяет сокращать потери наводимого электромагнитного поля.

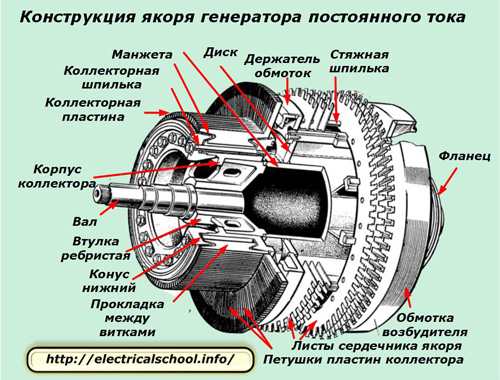

Конструктивные особенности генераторов постоянного тока

Основными элементами устройства являются:

внешняя силовая рама;

коммутационный узел со щётками.

Корпус изготавливают из стальных сплавов или чугуна для придания механической прочности общей конструкции. Дополнительной задачей корпуса является передача магнитного потока между полюсами.

Полюса магнитов крепят к корпусу шпильками или болтами. На них монтируют обмотку.

Ротор имеет синоним: якорь. Его магнитопровод состоит из шихтованных пластин, снижающих образование вихревых токов и повышающих КПД. В пазы сердечника заложены обмотки ротора и/или самовозбуждения.

Коммутационный узел со щетками может иметь разное количество полюсов, но оно всегда кратно двум. Материалом щеток обычно используют графит. Коллекторные пластины изготавливают из меди, как наиболее оптимального металла, подходящего по электрическим свойствам проводимости тока.

Благодаря использованию коммутатора на выходных клеммах генератора постоянного тока образуется сигнал пульсирующего вида.

Основные типы конструкций генераторов постоянного тока

По типу питания обмотки возбуждения различают устройства:

1. с самовозбуждением;

2. работающие на основе независимого включения.

Первые изделия могут:

использовать постоянные магниты;

или работать от внешних источников, например, аккумуляторных батарей, ветряной установки…

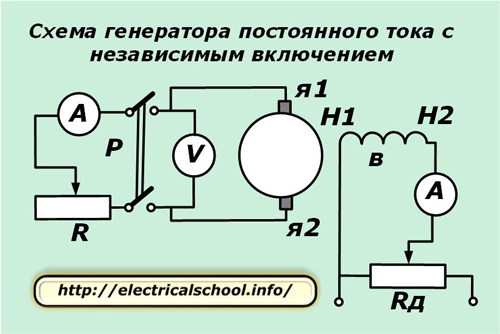

Генераторы с независимым включением работают от собственной обмотки, которая может быть подключена:

шунтами или параллельным возбуждением.

Один из вариантов подобного подключения показан на схеме.

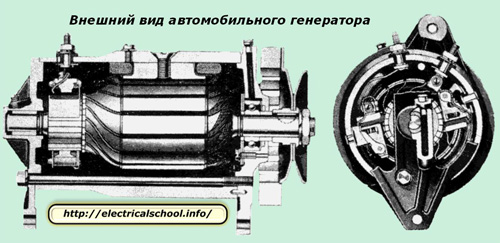

Примером генератора постоянного тока может служить конструкция, которая раньше часто применялась на автомобильной технике. Ее устройство такое же, как у асинхронного двигателя.

Подобные коллекторные конструкции способны работать в режиме двигателя или генератора одновременно. За счет этого они получили распространение в существующих гибридных автомобилях.

Процесс образования якорной реакции

Она возникает в режиме холостого хода при неправильной настройке усилия прижатия щеток, создающее неоптимальный режим их трения. Это может привести к снижению магнитных полей или возникновению пожара из-за повышенного образования искр.

Способами ее снижения являются:

компенсации магнитных полей за счет подключения дополнительных полюсов;

настройка сдвига положения коллекторных щеток.

Преимущества генераторов постоянного тока

отсутствие потерь на гистерезис и образование вихревых токов;

работа в экстремальных условиях;

пониженный вес и маленькие габариты.

Принцип работы простейшего генератора переменного тока

Внутри этой конструкции используются все те же детали, что и у предыдущего аналога:

коллекторный узел со щетками для отвода тока.

Основное отличие заключается в устройстве коллекторного узла, который создан так, что при вращении рамки через щетки постоянно создается контакт со своей половинкой рамки без циклической смены их положения.

За счет этого ток, сменяющийся по законам гармоники в каждой половинке, полностью без изменений передается на щетки и далее через них в схему потребителя.

Естественно, что рамка создана намоткой не из одного витка, а рассчитанного их количества для достижения оптимального напряжения.

Таким образом, принцип работы генераторов постоянного и переменного тока общий, а отличия конструкции заключаются в изготовлении:

коллекторного узла вращающегося ротора;

конфигурации обмоток на роторе.

Конструктивные особенности промышленных генераторов переменного тока

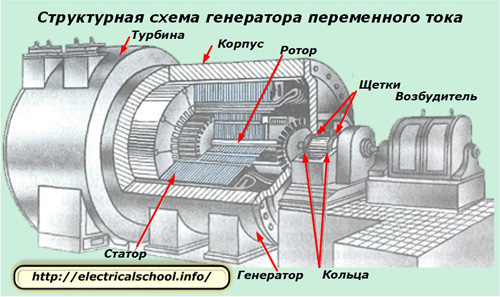

Рассмотрим основные части промышленного индукционного генератора, у которого ротор получает вращательное движение от рядом расположенной турбины. В конструкцию статора включен электромагнит (хотя магнитное поле может создаваться набором постоянных магнитов) и обмотка ротора с определённым числом витков.

Внутри каждого витка индуктируется электродвижущая сила, которая последовательно складывается в каждом из них и образует на выходных зажимах суммарное значение напряжения, выдаваемого на схему питания подключенных потребителей.

Чтобы повысить на выходе генератора амплитуду ЭДС используют специальную конструкцию магнитной системы, выполненную из двух магнитопроводов за счет применения специальных сортов электротехнической стали в виде шихтованных пластин с пазами. Внутри их смонтированы обмотки.

В корпусе генератора расположен сердечник статора с пазами для размещения обмотки, создающей магнитное поле.

Вращающийся на подшипниках ротор тоже имеет магнитопровод с пазами, внутри которых смонтирована обмотка, получающая индуцируемую ЭДС. Обычно для размещения оси вращения выбирается горизонтальное направление, хотя, встречаются конструкции генераторов с вертикальным расположением и соответствующей конструкцией подшипников.

Между статором и ротором всегда создается зазор, необходимый для обеспечения вращения и исключения заклинивания. Но, в то же время в нем происходит потеря энергии магнитной индукции. Поэтому его стараются делать минимально возможным, оптимально учитывая оба этих требования.

Расположенный на одном валу с ротором возбудитель является электрогенератором постоянного тока, обладающим относительно небольшой мощностью. Его назначение: питать электроэнергией обмотки силового генератора в состоянии независимого возбуждения.

Подобные возбудители применяют чаще всего с конструкциями турбинных или гидравлических электрогенераторов при создании основного либо резервного способа возбуждения.

На картинке промышленного генератора показано расположение коллекторных колец и щеток для съема токов с конструкции вращающегося ротора. Этот узел при работе испытывает постоянные механические и электрические нагрузки. Для их преодоления создается сложная конструкция, которая при эксплуатации требует периодических осмотров и выполнения профилактических мероприятий.

Чтобы снизить создаваемые эксплуатационные затраты применяется другая, альтернативная технология, при которой тоже используется взаимодействие между вращающимися электромагнитными полями. Только на роторе располагают постоянные или электрические магниты, а напряжение снимают со стационарно расположенной обмотки.

При создании подобной схемы такую конструкцию могут называть термином «альтернатор». Она применяется в синхронных генераторах: высокочастотных, автомобильных, на тепловозах и судах, установках электрических станций энергетики для производства электроэнергии.

Особенности синхронных генераторов

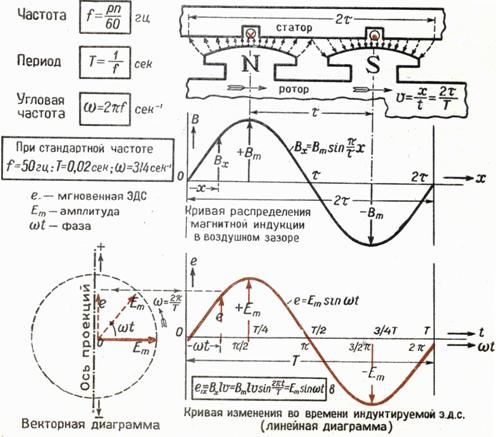

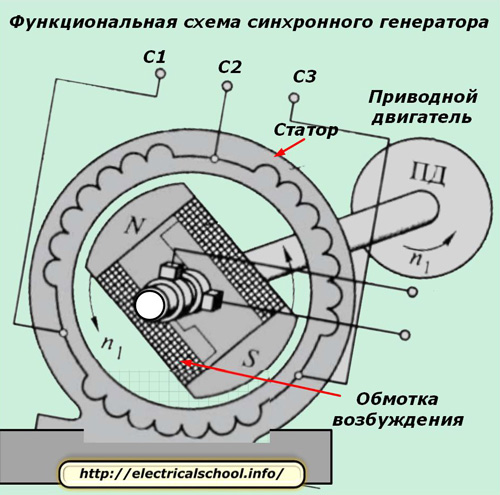

Название и отличительный признак действия заключен в создании жесткой связи между частотой переменной электродвижущей силы, наводимой в статорной обмотке «f» и вращением ротора.

В статоре вмонтирована трехфазная обмотка, а на роторе — электромагнит с сердечником и обмоткой возбуждения, запитанной от цепей постоянного тока через щеточный коллекторный узел.

Ротор приводится во вращение от источника механической энергии — приводного двигателя с одинаковой скоростью. Его магнитное поле совершает такое же движение.

В обмотках статора наводятся одинаковые по величине, но сдвинутые на 120 градусов по направлению электродвижущие силы, создающие трехфазную симметричную систему.

При подключении на концы обмоток цепей потребителей в схеме начинают действовать токи фаз, которые образуют магнитное поле, вращающееся точно так же: синхронно.

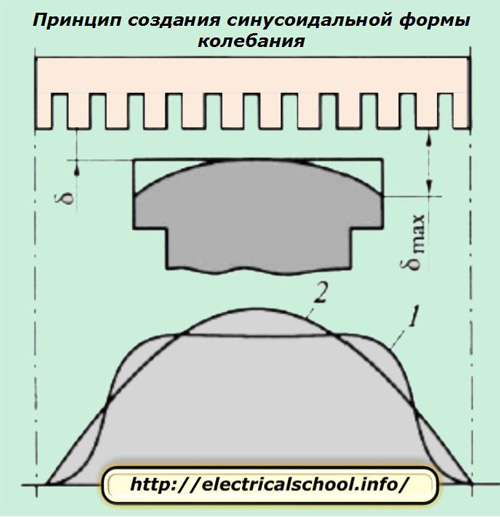

Форма выходного сигнала наводимой ЭДС зависит только от закона распределения вектора магнитной индукции внутри зазора между полюсами ротора и пластинами статора. Поэтому добиваются создания такой конструкции, когда величина индукции меняется по синусоидальному закону.

Когда зазор имеет постоянную характеристику, то вектор магнитной индукции внутри зазора создается по форме трапеции, как показано на графике линий 1.

Если же форму краев на полюсах исправить на косоугольную с изменением зазора до максимального значения, то можно добиться синусоидальной формы распределения, как показано линией 2. Этим приемом и пользуются на практике.

Схемы возбуждения синхронных генераторов

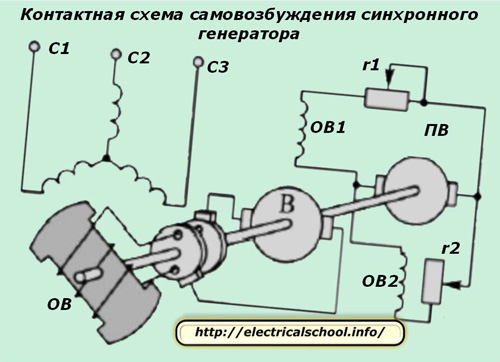

Магнитодвижущая сила, возникающая на обмотке возбуждения «ОВ» ротора, создает его магнитное поле. Для этого существуют разные конструкции возбудителей постоянного тока, основанные на:

1. контактном методе;

2. бесконтактном способе.

В первом случае используется отдельный генератор, называемый возбудителем «В». Его обмотка возбуждения питается от дополнительного генератора по принципу параллельного возбуждения, именуемого подвозбудителем «ПВ».

Все роторы размещаются на общем валу. За счет этого они вращаются совершенно одинаково. Реостаты r1 и r2 служат для регулирования токов в схемах возбудителя и подвозбудителя.

При бесконтактном способе отсутствуют контактные кольца ротора. Прямо на нем монтируют трехфазную обмотку возбудителя. Она синхронно вращается с ротором и передает через совместно вращающийся выпрямитель электрический постоянный ток непосредственно на обмотку возбудителя «В».

Разновидностями бесконтактной схемы являются:

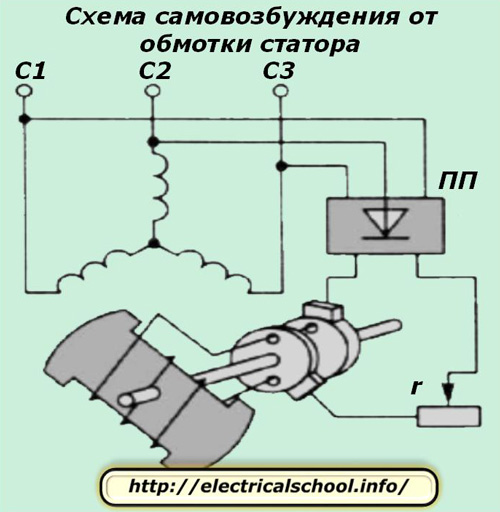

1. система самовозбуждения от собственной обмотки статора;

2. автоматизированная схема.

При первом методе напряжение от обмоток статора поступает на понижающий трансформатор, а затем — полупроводниковый выпрямитель «ПП», вырабатывающий постоянный ток.

У этого способа первоначальное возбуждение создается за счет явления остаточного магнетизма.

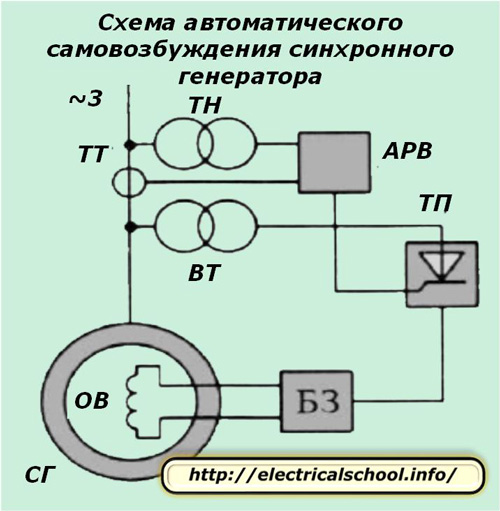

Автоматическая схема создания самовозбуждения включает использование:

трансформатора напряжения ТН;

автоматизированного регулятора возбуждения АВР;

трансформатора тока ТТ;

выпрямительного трансформатора ВТ;

тиристорного преобразователя ТП;

Особенности асинхронных генераторов

Принципиальное отличие этих конструкций состоит в отсутствие жесткой связи между частотами вращения ротора (nr) и индуцируемой в обмотке ЭДС (n). Между ними всегда существует разница, которую называют «скольжением». Ее обозначают латинской буквой «S» и выражают формулой S=(n-nr)/n.

При подключении нагрузки на генератор создается тормозной момент для вращения ротора. Он влияет на частоту вырабатываемой ЭДС, создает отрицательное скольжение.

Конструкцию ротора у асинхронных генераторов изготавливают:

Асинхронные генераторы могут иметь:

1. независимое возбуждение;

В первом случае используется внешний источник переменного напряжения, а во втором — полупроводниковые преобразователи или конденсаторы в первичной, вторичной или обоих видах схем.

Таким образом, генераторы переменного и постоянного тока имеют много общих черт в принципах построения, но отличаются конструктивным исполнением определённых элементов.

Если Вам понравилась эта статья, поделитесь ссылкой на неё в социальных сетях. Это сильно поможет развитию нашего сайта!

Подписывайтесь на наш канал в Telegram!

Просто пройдите по ссылке и подключитесь к каналу.

Не пропустите обновления, подпишитесь на наши соцсети:

Статор — понятие и принцип действия

Электрический двигатель – это машина, превращающая электрическую энергию в механическую. Работа любого электрического двигателя или генератора основана на условии взаимодействия магнитных полей статора и ротора.

Cтатор в разных типах электродвигателей

Статор – это неотъемлемый узел электрической машины, сохраняющий неподвижное состояние во время работы двигателя. Ротор – вращающаяся часть электрического мотора, передающая механическую энергию на выходной вал. Другое название ротора – якорь.

Синхронный или коллекторный двигатель

Электрический ток на ламели коллектора передается графитовыми щетками. Такой электродвигатель будет работать, как в сети постоянного, так и переменного тока. Пульсирующее магнитное поле, создаваемое обмотками статора, будет взаимодействовать с пульсирующим магнитным полем, генерируемым обмотками якоря. Ротор станет вращаться. Подобные электродвигатели широко применяются в различных бытовых и промышленных приборах: электродрелях, пылесосах, силовых приводах станков, электротранспорте.

Интересно. Двигатели такого типа имеют еще одно название – синхронные. Это означает, что скорость вращения ротора равна скорости вращения электромагнитного поля, возникающего в двигателе.

Асинхронные двигатели

Подавляющее количество электромоторов, применяющихся и в промышленности, и в быту, – это асинхронные электродвигатели с короткозамкнутыми роторами. Такие двигатели применяются в трехфазных и однофазных сетях переменного тока.

Статорная конструкция собирается из большого количества стальных пластин и расположена в корпусе основания, отлитом из немагнитных металлов: чугуна или алюминия.

Материал пластин – электротехническая сталь. Пластины изолированы друг от друга специальным диэлектрическим лаком. В статоре имеются продольные пазы, где размещаются три обмотки, сдвинутые относительно оси вращения электромотора на 120 градусов друг от друга. Ротор также набирается из изолированных пластин электротехнической стали. В пазы ротора уложены стержни из алюминия, реже меди, соединенные по торцам контактными кольцами. Отсюда и название – короткозамкнутый ротор. Такая конструкция, называемая «беличьим колесом», играет роль обмотки ротора.

Ниже представлен вид асинхронного электродвигателя в разрезе. Хорошо видно, что такое наборный статор.

Обмотки двигателя могут подключаться к трехфазной электрической сети по схеме «треугольник» или «звезда».

Коммутация схемы производится в клеммной коробке двигателя, называемой борн или брно.

При подаче трехфазного напряжения в обмотках статора возникают пульсирующие токи, которые вызывают появление в статоре вращающегося магнитного поля. Это поле пересекает токопроводящие стержни ротора, в которых индуцируются вторичные пульсирующие токи. Результатом становится появление магнитного поля в роторе. Магнитные поля статора и ротора взаимодействуют и заставляют вращаться стержни «беличьего колеса», вместе с тем и сам ротор. Якорь вращается со скоростью несколько меньшей, чем магнитное поле статора.

Величина этой разности называется скольжением и может составлять от 2 до 8 %. Из-за наличия скольжения двигатели подобной конструкции получили название – асинхронные. Эффект скольжения физически необходим для работы асинхронного двигателя – не будет отставания вращения ротора от магнитного поля статора, не будет индуцироваться ток в стержнях ротора, исчезнет магнитное поле в якоре, приводящее во вращение ротор.

Материал для статоров

Статорные и роторные узлы набираются из изолированных пластин электротехнической стали толщиной от 0,2 до 0,5 мм. В такой стали присутствует повышенное количество кремния (3-4,5 %). В результате сплав получает повышенное электрическое сопротивление и улучшенные магнитные характеристики. Малая толщина пластин и высокое удельное сопротивление существенно снижают паразитные вихревые токи Фуко в статоре и роторе. Это позволяет уменьшить нагрев узлов и деталей электродвигателя, повысить его электрический КПД.

Технология перемотки статора

Индикаторами нештатной работы электромотора являются:

В таком случае следует провести диагностику неисправности статора. Необходимо определить, как проверить статор на межвитковое замыкание мультиметром. Величина сопротивления обмоток указана в справочной литературе на конкретный двигатель. Проверив мультиметром сопротивление каждой из обмоток, можно определить дефектную. После чего необходимо перемотать одну или все обмотки статора.

Основные операции:

При правильно проведенном ремонте электромотор восстановит свои первоначальные характеристики.

Проверка якоря коллекторного двигателя

У якоря коллекторного электродвигателя надо проверять два основных типа неисправностей:

На заметку. К механическим неисправностям, как правило, относится выработка ресурса подшипников. Появляются сильный шум при работе двигателя, нагрев подшипников, продольный и радиальный люфт якоря.

Электрические неисправности включают в себя:

Следует рассмотреть, как проверить якорь на межвитковое замыкание. Сделать это удобно с помощью цифрового мультиметра либо, при его отсутствии, стрелочным тестером.

Как прозвонить якорь? Следует поочередно измерять сопротивление обмоток якоря, касаясь щупами мультиметра противоположных ламелей коллектора. Значительное отклонение величины сопротивления позволит узнать неисправную обмотку. Пробой на корпус проверяется мультиметром в диапазоне сопротивления 20 кОм. Один щуп присоединяется к валу ротора, другим поочередно касаются ламелей коллектора. Прибор должен показывать состояние «разрыв». По показанию мультиметра менее 20 кОм можно узнавать о неисправности обмотки, и, следовательно, необходимости ремонта якоря.

Ремонт электродвигателей

Проведение ремонта электродвигателей, такого, как перемотка статора или ротора, – операция ответственная и кропотливая. Необходимы определенные знания и навыки работы, опыт. Проще всего производится устранение механических неисправностей, обычно это замена подшипников и восстановление геометрии коллектора либо его полная замена. Также бывает необходимо поменять стесанные графитовые щетки, подающие ток на обмотки якоря.

При ремонте электрической части двигателя потребуются специальные материалы, обмоточный провод нужной марки, специальные инструменты и оснастка. Если речь идет о ремонте ограниченного количества электродвигателей, то лучше обратиться в специализированное ремонтное предприятие. Это целесообразно, как с точки зрения качества ремонта, так и экономики.

Для проведения ремонтных работ в больших количествах необходимо создать профильный участок ремонта, подобрать персонал, содержать определенное количество оборудования, материалов и комплектующих, иметь справочную литературу.

Теплоизоляция статора

Электродвигатель при работе подвержен достаточно сильному нагреву – до 100-145 0С. Для сохранения работоспособности, защиты деталей и узлов от перегрева на валу двигателя имеется крыльчатка вентилятора, производящая обдув ротора и статора. Кроме того, для защиты обмоток статора применяются различные термоизолирующие материалы, такие как:

Правильное технологическое применение таких теплоизоляционных компонентов обеспечивает долгую надежную и бесперебойную работу электродвигателей.

Защита статора тепловым реле

В процессе эксплуатации электродвигатель может потреблять повышенный ток из сети и испытывать сильный нагрев. Причины могут быть разные, например, слишком большая нагрузка на валу, частые включения и выключения мотора, повышенная температура окружающей среды. Такие нештатные режимы работы могут привести к перегреву статорных обмоток и выходу их из строя. Для предотвращения повреждения электродвигателя в статорной системе устанавливается один или два биметаллических тепловых реле – это термовыключатели, называемые кликсонами.

При повышении температуры статора выше положенного значения происходит размыкание биметаллического контакта кликсона. Термовыключатель размыкает цепь питания катушки управления силовым контактором, который подает напряжение на электромотор. Контактор отключает электромотор от силовой электросети. Дальнейшее включение контактора и, следовательно, электродвигателя возможно лишь после охлаждения обмоток статора и замыкания биметаллической пары термовыключателя.

Двигатели, применяемые в промышленности

В промышленности успешно применяются оба типа двигателей: и асинхронные с короткозамкнутым ротором, и синхронные коллекторные.

Первый тип устройств имеет важные достоинства:

Имеются и минусы:

Однако достоинства этих изделий многократно превосходят их недостатки.

К сведению. Асинхронные двигатели применяются в тех устройствах, где требуются постоянные режимы работы промышленного или транспортного оборудования. Например, в приводах всевозможных насосов, ленточных транспортеров, в системах вентиляции, в подъемных механизмах. Ниша асинхронных электрических машин занимает 65-75 % от общего объема применяемых электромоторов.

Синхронные, коллекторные двигатели имеют свои достоинства:

Недостатки, присущие коллекторным электромоторам:

Они применяются там, где необходимо плавное изменение угловых скоростей: это приводы станков, тяговые моторы электротранспорта, точные системы монтажа.

Оба типа двигателей находят массовое применение в промышленности и быту. Для их длительной и безотказной работы необходимо проведение регламентных работ, при необходимости и восстановительного ремонта, включающего перемотку обмоток статора и ротора.