Что такое строение бактерий

Что такое бактерии

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Бактерии – это древнейшая группа микроорганизмов, живущих на нашей планете.

Как считают учёные, они появились более 3-х миллиардов лет назад и долгое время являлись единственными обитателями Земли.

Несмотря на длительный эволюционный период, бактерии и поныне остаются самыми примитивными организмами.

Открывателем мира бактерий считается голландский натуралист XVII века Антони Ван Левенгук, он же конструктор совершенного по тем временам микроскопа с 275-кратным увеличением. Такой прибор позволил вести исследования микроорганизмов с помощью микроскопии.

Только 200 лет спустя французский учёный Л.Пастер сделал серьёзный шаг вперёд в изучении физиологии и метаболизма бактерий, а его последователь Р.Кох сделал выдающиеся открытия в медицинской микробиологии (вспомним пресловутую «палочку Коха»).

Бактерии относятся к прокариотам (это кто?) – простейшим одноклеточным организмам без оформленного клеточного ядра. В биологической классификации они выделены в отдельное царство.

Более или менее детально изучено порядка 10 000 видов бактерий при том, что их насчитывается более миллиона.

Генетический материал этих микроорганизмов (ДНК) находится в клетке в определённом месте, называемом нуклеоидом. Большинство бактерий не имеют цвета, хотя встречаются экземпляры пурпурной и зелёной окраски. Колонии бактерий могут носить и другие яркие оттенки благодаря концентрированному выделению красителей в атмосферу.

В некоторых бактериальных клетках формируются споры. Спорообразование увеличивает устойчивость бактерии к экстремальным условиям. В виде споры микроб находится как бы в анабиозе, но при первой возможности спора активизируется, переходя в жизнеспособное состояние.

При наличии такого механизма бактерии выдерживают длительное кипячение и замораживание, а их близкие родственники археи обитают даже в Мёртвом море, где жизни, казалось бы, не должно быть вообще из-за громадной концентрации солей.

Как правило, бактерии в той или иной степени взаимосвязаны с высшими организмами, оказывая на них вредное или полезное воздействие (в зависимости от штамма).

Бактерии большей частью живут колониями, взаимодействуют между собой и хорошо приспосабливаются к окружающей среде.

Строение бактерии

Бактериальная клетка окутана плотной оболочкой (клеточной стенкой), выполняющей защитную функцию. Клеточная стенка проницаема, что позволяет питательным веществам проникать внутрь клетки, а продуктам обмена выходить наружу.

Нередко поверх оболочки образуется ещё один защитный слой в виде слизи – капсула, которая оберегает бактерию от высоких температур, предотвращая высыхание.

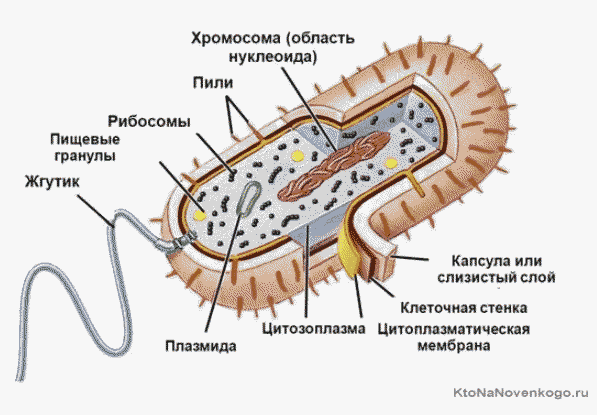

Внутри бактериальной клетки располагаются следующие компоненты:

У многих бактерий присутствуют один или несколько жгутиков. Их длина может быть намного больше размера самой бактерии.

Помимо жгутиков, на теле бактерии находятся более короткие и тонкие нитевидные образования – пили. Жгутики являются инструментом для передвижения, а пили нужны, главным образом, для прикрепления бактерии к ткани.

Виды и формы бактерий

Различают бактерии по многим признакам. Например, по характеру воздействия они бывают вредными (болезнетворными) или полезными (к ним относятся, например, пробиотики, бактерии для септиков и др.).

По типу питания – автотрофными (синтезирующими органические вещества) или гетеротрофными (питающимися готовой органикой).

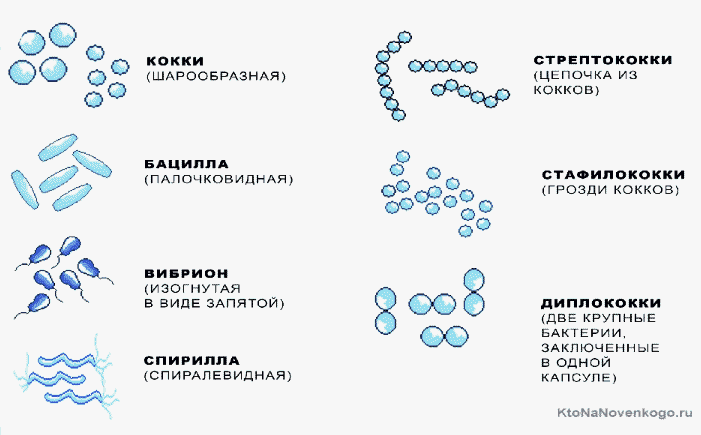

Часто бактерии различают по их форме. В переводе с древнегреческого «бактерия» означает «палочка», но на самом деле конфигурация микробов гораздо разнообразней, что видно из нижеприведённой таблицы.

| Вид бактерии | Кокки | Бацилла | Вибрион | Спирилла | Стрепто- кокки | Стафи- лококки | Дип- лококки |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Форма тела | Шар | Палочка | Запятая | Спираль | Цепочка кокков | Гроздь кокков | Сдвоенные шары |

Способы питания

По способу питания бактерии подразделяются на автотрофы (питают себя сами) и гетеротрофы (питаются за счёт других).

Автотрофы не нуждаются в продуктах, произведённых другими живыми организмами. Главным (а иногда и единственным) источником углерода для них служит диоксид этого химического элемента (СО2).

Используя диоксид углерода в совокупности с некоторыми неорганическими соединениями (такими как аммиак, сера и др.), бактерии с помощью сложных химических реакций синтезируют нужные им биохимические компоненты.

Гетеротрофы, будучи неспособными обеспечить себя сами, в качестве главного источника углерода используют углеродосодержащие вещества (в частности, сахар), произведённые другими представителями флоры и фауны.

Размножение бактерий

Бактерии размножаются бесполым путём посредством деления.

На определённом этапе развития кольцевая молекула ДНК удваивается (образуя копию), обе её части закрепляются на клеточной стенке, а при удлинении тела бактерии расходятся в разные стороны.

Между образовавшимися таким образом ДНК на теле бактерии начитает формироваться стяжка, которая, плавно сжимаясь, делит клетку надвое. Каждая половинка сразу же начинает самостоятельную жизнь, развивается, созревает, делится и т.д. Почкование наблюдается крайне редко.

В нормальных условиях бактериальная клетка делится каждые 25-35 минут.

За одни сутки одна бактерия даёт огромное потомство (цифру с 18-ю нулями!), но в живой природе большая его часть погибает под воздействием множества неблагоприятных факторов. Иначе… фантазии не хватает, чтобы представить иное развитие событий.

Способы передвижения

Среди бактерий встречаются как подвижные, так и неподвижные экземпляры.

Подвижные особи перемещаются с помощью жгутиков либо путём волнистых сокращений.

При отсутствии жгутиков некоторые виды бактерий всё же могут передвигаться. Так, покрытые слизистым налётом бациллы обладают способностью к скольжению, а водные и почвенные бактерии часто имеют в цитоплазме газовые пузырьки (вакуоли).

За счёт регулирования объёма газа в пузырьках почвенные бактерии перемещаются по капиллярам почвы, а водные погружаются в глубину или всплывают на поверхность.

Бактерии и вирусы

Несмотря на некоторое сходство (в частности, микроскопические размеры), эти микроорганизмы относятся к разным категориям.

Принципиальное отличие заключается в том, что микробы в своей массе – одноклеточные организмы, которые могут размножаться без посторонней помощи, а вот вирусам (это что?) с их неклеточной структурой для репликации необходима живая клетка.

Бактерии по размеру значительно больше вирусов. Большинство из них можно увидеть в обычный оптический микроскоп, а вирусы различимы только в электронный микроскоп.

То, что бактерии и вирусы – принципиально разные организмы, подтверждает и тот факт, что их изучают отдельные разделы микробиологии: бактериология и вирусология.

Роль бактерий в природе и жизни человека

Бактерии занимают важнейшее место в растительном мире.

Примером может служить симбиоз (взаимовыгодное сожительство) бактерий с растениями семейства бобовых.

Последние не в состоянии самостоятельно усваивать азот, поэтому получают его от бактерий, поселившихся на корнях и образовавших так называемые клубеньки. В свою очередь, корни растения снабжают бактерии углеводами. Положительный пример принципа «ты мне – я тебе».

Они присутствуют повсюду в бессчётных количествах и участвуют практически во всех происходящих в природе процессах. Бактерии разлагают органические вещества, образованные отмершими растениями, останками животных, экскрементами живых организмов, выполняя функции санитаров планеты.

Они участвуют в почвообразовании, создавая перегной. Наконец, они синтезируют минеральные соединения, которые поглощаются корнями растений.

В организме человека обитают миллиарды различных микроорганизмов как полезных, так и вредных.

К полезным представителям микрофлоры человека относятся бифидо- и лактобактерии, обитающие в желудочно-кишечном тракте (ЖКТ).

Бифидобактерии активно участвуют в процессе пищеварения и образуют биологический барьер, препятствующий проникновению болезнетворных микробов. Помимо этого, они вырабатывают ферменты, которые подавляют размножение патогенных форм.

Без бифидобактерий невозможен синтез некоторых витаминов и кислот, а также нормальное усвоение кальция и железа.

Лактобактерии образуют лактозу, необходимую для расщепления молочного сахара. Вырабатывая молочную кислоту, они поддерживают оптимальный уровень кислотности в ЖКТ и стимулируют иммунную систему.

Свободными от бактерий остаются лишь органы, не имеющие прямого контакта с внешней средой (сердце, печень, мозг и др.). Хотя во время болезни и эти органы становятся уязвимыми и в любой момент могут быть поражены той или иной заразой.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Слышал, что без бактерий жизнь на Земле станет невозможной, слишком большую роль они играют в биосфере Земли. Есть ещё экстремофильные бактерии, такие могут жить при высоких и низких температурах, в кислотах, с такими бактериями связывают надежду на обнаружение жизни на Марсе.

Видос интересный довольно в середине статьи. Там практически всё понятно и доходчиво объясняется.

Строение бактерий

Опубликовано: 2015-02-13

Обновлено: 2019-06-21

Автор статей и главный редактор

Лисневич Наталья Николаевна

врач высшей категории, стаж более 30 лет, г. Калуга,

keon@mail.ru

Организм бактерии представлен одной единственной клеткой. Формы бактерий разнообразны. Строение бактерий отличается от строения клеток животных и растений.

В клетке отсутствует ядро, митохондрии и пластиды. Носитель наследственной информации ДНК, расположена в центре клетки в свернутом виде. Микроорганизмы, которые не имеют настоящего ядра, относятся к прокариотам. Все бактерии — прокариоты.

Предполагается, что на земле существует свыше миллиона видов этих удивительных организмов. К настоящему времени описано около 10 тыс. видов.

Бактериальная клетка имеет стенку, цитоплазматическую мембрану, цитоплазму с включениями и нуклеотид. Из дополнительных структур некоторые клетки имеют жгутики, пили (механизм для слипания и удержания на поверхности) и капсулу. При неблагоприятных условиях некоторые бактериальные клетки способны образовывать споры. Средний размер бактерий 0,5-5 мкм.

Внешнее строение бактерий

Рис. 1. Строение бактериальной клетки.

Клеточная стенка

Рис. 2. На фото строение бактериальной стенки грамотрицательных бактерий (слева) и грамположительных (справа).

Капсула

При неблагоприятных условиях внешней среды бактерии образуют капсулу. Микрокапсула плотно прилегает к стенке. Ее можно увидеть только в электронном микроскопе. Макрокапсулу часто образуют патогенные микробы (пневмококки). У клебсиеллы пневмонии макрокапсула обнаруживаются всегда.

Рис. 3. На фото пневмококк. Стрелками указана капсула (электронограмма ультратонкого среза).

Капсулоподобная оболочка

Капсулоподобная оболочка представляет собой образование, непрочно связанное с клеточной стенкой. Благодаря бактериальным ферментам капсулоподобная оболочка покрывается углеводами (экзополисахаридами) внешней среды, благодаря чему обеспечивается слипание бактерий с разными поверхностями, даже совершенно гладкими.

Например, стрептококки, попадая в организм человека, способны слипаться с зубами и сердечными клапанами.

Функции капсулы многообразны:

Рис. 4. Стрептококки способны слипаться с эмалью зубов и вместе с другими микробами являются причиной кариеса.

Рис. 5. На фото поражение митрального клапана при ревматизме. Причина — стрептококки.

Жгутики

Они обеспечивают погружение и всплытие. В почве бактериальная клетка передвигается по почвенным каналам.

Рис. 6. Схема прикрепления и работы жгутика.

Рис. 7. На фото разные типы жгутиковых микробов.

Рис. 8. На фото разные типы жгутиковых микробов.

Рис. 9. На фото кишечная палочка. Видны жгутики и пили. Фото сделано при помощи туннельного микроскопа (СТМ).

Рис. 10. На фото видны многочисленные пили (фимбрии) у кокков.

Рис. 11. На фото бактериальная клетка с фимбриями.

Цитоплазматическая мембрана

Рис. 12. На фото отчетливо видна тонкая клеточная стенка (КС), цитоплазматическая мембрана (ЦПМ) и нуклеотид в центре (бактерия Neisseria catarrhalis).

Внутреннее строение бактерий

Рис. 13. На фото строение бактериальной клетки. Строение клетки бактерии отличается от строения клеток животных и растений — в клетке отсутствует ядро, митохондрии и пластиды.

Цитоплазма

Цитоплазма на 75% состоит из воды, остальные 25% приходится на минеральные соединения, белки, РНК и ДНК. Цитоплазма всегда густая и неподвижная. В ней содержатся ферменты, некоторые пигменты, сахара, аминокислоты, запас питательных веществ, рибосомы, мезосомы, гранулы и всевозможные другие включения. В центре клетки концентрируется вещество, которое несет наследственную информацию — нуклеоид.

Гранулы

Гранулы состоят из соединений, которые являются источником энергии и углерода.

Мезосомы

Мезосомы — производные клетки. Имеют разную форму — концентрические мембраны, пузырьки, трубочки, петли и др. Мезосомы имеют связь с нуклеоидом. Участие в делении клетки и спорообразовании — их основное предназначение.

Нуклеоид

Рис. 14. На фото срез бактериальной клетки. В центральной части виден нуклеотид.

Плазмиды

Плазмиды представляют собой автономные молекулы, свернутые в кольцо, двунитевой ДНК. Их масса значительно меньше массы нуклеотида. Несмотря на то, что в ДНК плазмид закодирована наследственная информация, они не являются жизненно важными и необходимыми для бактериальной клетки.

Рис. 15. На фото бактериальная плазмида. Фото сделано с помощью электронного микроскопа.

Рибосомы

Рибосомы бактериальной клетки участвуют в синтезе белка из аминокислот. Рибосомы бактериальных клеток не объединены в эндоплазматическую сеть, как у клеток, имеющих ядро. Именно рибосомы часто становятся «мишенью» для многих антибактериальных препаратов.

Включения

Включения — продукты метаболизма ядерных и безъядерных клеток. Представляют собой запас питательных веществ: гликоген, крахмал, сера, полифосфат (валютин) и др. Включения часто при окраске приобретают иной вид, чем цвет красителя. По валютину можно диагностировать дифтерийную палочку.

Формы бактерий

Форма бактериальной клетки и ее размер имеет большое значение при их идентификации (распознании). Самые распространенные формы — шаровидная, палочковидная и извитая.

Таблица 1. Основные формы бактерий.

Шаровидные бактерии

Шаровидные бактерии называют кокками (от греческого coccus — зерно). Располагаются по одному, по двое (диплококки), пакетами, цепочками и как гроздья винограда. Данное расположение зависит от способа деления клетки. Самые вредные микробы — стафилококки и стрептококки.

Рис. 16. На фото микрококки. Бактерии круглые, гладкие, имеют белую, желтую и красную окраску. В природе микрококки распространены повсеместно. Живут в разных полостях человеческого организма.

Рис. 17. На фото бактерии диплококки — Streptococcus pneumoniae.

Рис. 18. На фото бактерии сарцины. Кокковидные бактерии соединяются в пакеты.

Рис. 19. На фото бактерии стрептококки (от греческого «стрептос» — цепочка).

Располагаются цепочками. Являются возбудителями целого ряда заболеваний.

Рис. 20. На фото бактерии «золотистые» стафилококки. Располагаются, как «гроздья винограда». Скопления имеют золотистую окраску. Являются возбудителями целого ряда заболеваний.

Палочковидные бактерии

Палочковидные бактерии, образующие споры, называются бациллами. Они имеют цилиндрическую форму. Самым ярким представителем этой группы является бацилла сибирской язвы. К бациллам относятся чумные и гемофильные палочки. Концы палочковидных бактерий могут быть заострены, закруглены, обрублены, расширены или расщеплены. Форма самих палочек может быть правильной и неправильной. Они могут располагаться по одной, по две или образовывать цепочки. Некоторые бациллы называют коккобациллами, так как они имеют округлую форму. Но, все же, их длина превышает ширину.

Диплобациллы — сдвоенные палочки. Сибиреязвенные палочки образовывают длинные нити (цепочки).

Образование спор изменяет форму бацилл. В центре бацилл споры образуются у маслянокислых бактериях, придавая им вид веретена. У столбнячных палочек — на концах бацилл, придавая им вид барабанных палочек.

Рис. 21. На фото бактериальная клетка палочковидной формы. Видны множественные жгутики. Фото сделано с помощью электронного микроскопа. Негатив.

Рис. 22. На фото бактерии палочковидной формы, образующие цепочки (сибиреязвенные палочки).

Рис. 23. На фото клетка бактерии палочковидной формы рода протей.

Рис. 24. У маслянокислых бацилл споры образуются в центре, придавая им вид веретена. У столбнячных палочек — на концах, придавая им вид барабанных палочек.

Извитые бактерии

Не более одного оборота имеют изгиб клетки холерных вибрионов. Несколько (два, три и более) — кампилобактерии. Спирохеты имеют своеобразный вид, который отображен в их названии — «спира» — изгиб и «хатэ» — грива. Лептоспиры («лептос» — узкий и «спера» — извилина) представляют собой длинные нити с тесно расположенными завитками. Бактерии напоминают извитую спираль.

Рис. 25. На фото холерный вибрион.

Рис. 26. На фото бактерии спирохеты. Они имеют своеобразный вид, который отображен в их названии — «спира» — изгиб и «хатэ» — грива.

Рис. 27. На фото бактериальная клетка спиралеподобной формы — возбудитель «болезни укуса крыс».

Рис. 28. На фото бактерии лептоспиры — возбудители многих заболеваний.

Рис. 29. На фото бактерии лептоспиры — возбудители многих заболеваний.

Булавовидные

Булавовидную форму имеют коринебактерии — возбудители дифтерии и листериоза. Такую форму бактерии придает расположение метахроматических зерен на ее полюсах.

Рис. 30. На фото коринебактерии.

Подробно о бактерияx читай в статьях:

Бактерии живут на планете Земля более 3,5 млрд. лет. За это время они многому научились и ко многому приспособились. Суммарная масса бактерий огромна. Она составляет около 500 миллиардов тонн. Бактерии освоили практически все известные биохимические процессы. Формы бактерий разнообразны. Строение бактерий за миллионы лет достаточно усложнилось, но и сегодня они считаются наиболее просто устроенными одноклеточными организмами.

Бактерии

Бактерии — самая древняя группа организмов из ныне существующих на Земле. Первые бактерии появились, вероятно, более 3,5 млрд лет назад и на протяжении почти миллиарда лет были единственными живыми существами на нашей планете. Поскольку это были первые представители живой природы, их тело имело примитивное строение.

Со временем их строение усложнилось, но и поныне бактерии считаются наиболее примитивными одноклеточными организмами. Интересно, что некоторые бактерии и сейчас ещё сохранили примитивные черты своих древних предков. Это наблюдается у бактерий, обитающих в горячих серных источниках и бескислородных илах на дне водоёмов.

Большинство бактерий бесцветно. Только немногие окрашены в пурпурный или в зелёный цвет. Но колонии многих бактерий имеют яркую окраску, которая обусловливается выделением окрашенного вещества в окружающую среду или пигментированием клеток.

Первооткрывателем мира бактерий был Антоний Левенгук — голландский естествоиспытатель 17 века, впервые создавший совершенную лупу-микроскоп, увеличивающую предметы в 160-270 раз.

Бактерии относят к прокариотам и выделяют в отдельное царство — Бактерии.

Форма тела

Бактерии — многочисленные и разнообразные организмы. Они различаются по форме.

| Название бактерии | Форма бактерии | Изображение бактерии |

| Кокки |  | Шарообразная |

| Бацилла |  | Палочковидная |

| Вибрион |  | Изогнутая в виде запятой |

| Спирилла |  | Спиралевидная |

| Стрептококки |  | Цепочка из кокков |

| Стафилококки |  | Грозди кокков |

| Диплококки |  | Две круглые бактерии, заключённые в одной слизистой капсуле |

Способы передвижения

Среди бактерий есть подвижные и неподвижные формы. Подвижные передвигаются за счёт волнообразных сокращений или при помощи жгутиков (скрученные винтообразные нити), которые состоят из особого белка флагеллина. Жгутиков может быть один или несколько. Располагаются они у одних бактерий на одном конце клетки, у других — на двух или по всей поверхности.

Но движение присуще и многим иным бактериям, у которых жгутики отсутствуют. Так, бактерии, покрытые снаружи слизью, способны к скользящему движению.

У некоторых лишённых жгутиков водных и почвенных бактерий в цитоплазме имеются газовые вакуоли. В клетке может быть 40-60 вакуолей. Каждая из них заполнена газом (предположительно — азотом). Регулируя количество газа в вакуолях, водные бактерии могут погружаться в толщу воды или подниматься на её поверхность, а почвенные бактерии — передвигаться в капиллярах почвы.

Место обитания

В силу простоты организации и неприхотливости бактерии широко распространены в природе. Бактерии обнаружены везде: в капле даже самой чистой родниковой воды, в крупинках почвы, в воздухе, на скалах, в полярных снегах, песках пустынь, на дне океана, в добытой с огромной глубины нефти и даже в воде горячих источников с температурой около 80ºС. Обитают они на растениях, плодах, у различных животных и у человека в кишечнике, ротовой полости, на конечностях, на поверхности тела.

Бактерии — самые мелкие и самые многочисленные живые существа. Благодаря малым размерам они легко проникают в любые трещины, щели, поры. Очень выносливы и приспособлены к различным условиям существования. Переносят высушивание, сильные холода, нагревание до 90ºС, не теряя при этом жизнеспособность.

Практически нет места на Земле, где не встречались бы бактерии, но в разных количествах. Условия жизни бактерий разнообразны. Одним из них необходим кислород воздуха, другие в нём не нуждаются и способны жить в бескислородной среде.

В воздухе: бактерии поднимаются в верхние слои атмосферы до 30 км. и больше.

Особенно много их в почве. В 1 г. почвы могут содержаться сотни миллионов бактерий.

В воде: в поверхностных слоях воды открытых водоёмов. Полезные водные бактерии минерализуют органические остатки.

В живых организмах: болезнетворные бактерии попадают в организм из внешней среды, но лишь в благоприятных условиях вызываю заболевания. Симбиотические живут в органах пищеварения, помогая расщеплять и усваивать пищу, синтезируют витамины.

Внешнее строение

Клетка бактерии одета особой плотной оболочкой — клеточной стенкой, которая выполняет защитную и опорную функции, а также придаёт бактерии постоянную, характерную для неё форму. Клеточная стенка бактерии напоминает оболочку растительной клетки. Она проницаема: через неё питательные вещества свободно проходят в клетку, а продукты обмена веществ выходят в окружающую среду. Часто поверх клеточной стенки у бактерий вырабатывается дополнительный защитный слой слизи — капсула. Толщина капсулы может во много раз превышать диаметр самой клетки, но может быть и очень небольшой. Капсула — не обязательная часть клетки, она образуется в зависимости от условий, в которые попадают бактерии. Она предохраняет бактерию от высыхания.

На поверхности некоторых бактерий имеются длинные жгутики (один, два или много) или короткие тонкие ворсинки. Длина жгутиков может во много раз превышать разметы тела бактерии. С помощью жгутиков и ворсинок бактерии передвигаются.

Внутреннее строение

Внутри клетки бактерии находится густая неподвижная цитоплазма. Она имеет слоистое строение, вакуолей нет, поэтому различные белки (ферменты) и запасные питательные вещества размещаются в самом веществе цитоплазмы. Клетки бактерий не имеют ядра. В центральной части их клетки сконцентрировано вещество, несущее наследственную информации. Бактерии, — нуклеиновая кислота — ДНК. Но это вещество не оформлено в ядро.

Внутренняя организация бактериальной клетки сложна и имеет свои специфические особенности. Цитоплазма отделяется от клеточной стенки цитоплазматической мембраной. В цитоплазме различают основное вещество, или матрикс, рибосомы и небольшое количество мембранных структур, выполняющих самые различные функции (аналоги митохондрий, эндоплазматической сети, аппарата Гольджи). В цитоплазме клеток бактерий часто содержатся гранулы различной формы и размеров. Гранулы могут состоять из соединений, которые служат источником энергии и углерода. В бактериальной клетке встречаются и капельки жира.

Способы питания

У бактерий наблюдаются разные способы питания. Среди них есть автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы — организмы, способные самостоятельно образовывать органические вещества для своего питания.

Гетеротрофы — организмы, использующие для своего питания готовые органические вещества. Гетеротрофные бактерии подразделяются на сапрофитов, симбионтов и паразитов.

| Бактерии-сапрофиты | Бактерии-симбионты | Бактерии-паразиты |

| Извлекают питательные вещества из мёртвого и разлагающего органического материала. Обычно они выделяют в этот гниющий материал свои пищеварительные ферменты, а затем всасывают и усваивают растворённые продукты. | Живут совместно с другими организмами и часто приносят им ощутимую пользу. Бактерии, живущие в утолщениях корней бобовых растений. | Живут внутри другого организма или на нём, укрываются и питаются его тканями. Вызывают различные заболевания – бактериозы. |

Растения нуждаются в азоте, но сами усваивают азот воздуха не могут. Некоторые бактерии соединяют содержащиеся в воздухе молекулы азота с другими молекулами, в результате чего получаются вещества, доступные для растений.

Эти бактерии поселяются в клетках молодых корней, что приводит к образованию на корнях утолщений, называемых клубеньками. Такие клубеньки образуются на корнях растений семейства бобовых и некоторых других растений.

Корни дают бактериям углеводы, а бактерии корням — такие содержащие азот вещества, которые могут быть усвоены растением. Их сожительство взаимовыгодно.

Корни растений выделяют много органических веществ (сахара, аминокислоты и другие), которыми питаются бактерии. Поэтому в слое почвы, окружающем корни, поселяется особенно много бактерий. Эти бактерии превращают отмершие остатки растений в доступные для растения вещества. Этот слой почвы называют ризосферой.

Существует несколько гипотез о проникновении клубеньковых бактерий в ткани корня:

Процесс внедрения клубеньковых бактерий в ткань корня состоит из двух фаз:

В большинстве случаев внедрившаяся клетка, активно размножается, образует так называемые инфекционные нити и уже в виде таких нитей перемещается в ткани растения. Клубеньковые бактерии, вышедшие из инфекционной нити, продолжают размножаться в ткани хозяина.

Наполняющиеся быстро размножающимися клетками клубеньковых бактерий растительные клетки начинают усиленно делиться. Связь молодого клубенька с корнем бобового растения осуществляется благодаря сосудисто-волокнистым пучкам. В период функционирования клубеньки обычно плотные. К моменту проявления оптимальной активности клубеньки приобретают розовую окраску (благодаря пигменту легоглобину). Фиксировать азот способны лишь те бактерии, которые содержат легоглобин.

Бактерии клубеньков создают десятки и сотни килограммов азотных удобрений на гектаре почвы.

Обмен веществ

Бактерии отличаются друг от друга обменом веществ. У одних он идёт при участии кислорода, у других — без его участия.

Большинство бактерий питается готовыми органическими веществами. Лишь некоторые из них (сине-зелёные, или цианобактерии), способны создавать органические вещества из неорганических. Они сыграли важную роль в накоплении кислорода в атмосфере Земли.

Бактерии впитывают вещества извне, разрывают их молекулы на части, из этих частей собирают свою оболочку и пополняют своё содержимое (так они растут), а ненужные молекулы выбрасывают наружу. Оболочка и мембрана бактерии позволяет ей впитывать только нужные вещества.

Если бы оболочка и мембрана бактерии были полностью непроницаемыми, в клетку не попали бы никакие вещества. Если бы они были проницаемыми для всех веществ, содержимое клетки перемешалось бы со средой — раствором, в которой обитает бактерия. Для выживания бактерии необходима оболочка, которая нужные вещества пропускает, а ненужные — нет.

Бактерия поглощает находящиеся близ неё питательные вещества. Что происходит потом? Если она может самостоятельно передвигаться (двигая жгутик или выталкивая назад слизь), то она перемещается, пока не найдёт необходимые вещества.

Если она двигаться не может, то ждёт, пока диффузия (способность молекул одного вещества проникать в гущу молекул другого вещества) не принесёт к ней необходимые молекулы.

Бактерии в совокупности с другими группами микроорганизмов выполняют огромную химическую работу. Превращая различные соединения, они получают необходимую для их жизнедеятельности энергию и питательные вещества. Процессы обмена веществ, способы добывания энергии и потребности в материалах для построения веществ своего тела у бактерий разнообразны.

Одни бактерии нуждаются в готовых органических веществах — аминокислотах, углеводах, витаминах, — которые должны присутствовать в среде, так как сами они не смогут их синтезировать. Такие микроорганизмы называются гетеротрофами. Они получают необходимую им энергию при окислении органических веществ кислородом или при сбраживании (без участия кислорода). В зависимости от субстрата, на котором развиваются бактерии, различают:

Другие бактерии все потребности в углероде, необходимом для синтеза органических веществ тела, удовлетворяют за счёт неорганических соединений. Они называются автотрофами. Автотрофные бактерии способны синтезировать органические вещества из неорганических. Среди них различают: