Что такое субъекты федерации по каким принципам они выделяются

Особенности федерализма в России сквозь призму проблематики разграничения предметов ведения и полномочий между РФ и ее субъектами

В современных условиях, в частности, вызванных коронавирусным кризисом, актуализировалось обсуждение вопросов взаимодействия различных уровней государственной власти в России. Разумеется, в силу самого факта сложности и многоаспектности феномена федерализма неизбежно возникновение различных теоретико-правовых коллизий, возникающих в процессе построения федеративных отношений. К тому же, в поле зрения конституционалистов уже давно находятся проблемы экономического и политического неравноправия субъектов федерации; сложность в восприятии многоаспектности особенностей становления и развития российского федерализма, выразившегося в неоднозначном оформлении статусов субъектов федерации как неотъемлемых, но в то же время, самостоятельных частей Российского государства.

Казалось бы, разграничение предметов ведения и полномочий достаточно конкретно изложено в Конституции. Однако в практической деятельности границы этих полномочий могут меняться, расширяться и уменьшаться в зависимости от казуса. Существует сложность в определении совместной компетенции Российской Федерации и ее субъектов, так как в данной области вполне закономерно образуется конфликт их интересов. Как известно, органы власти субъектов России вправе самостоятельно осуществлять правовое регулирование в рамках предметов совместного ведения в порядке так называемого «опережающего» правотворчества, в случае, когда соответствующий федеральный закон еще не принят. Таким образом, вполне оправдано опасение возможного повышения автономности регионов ultra vires в ущерб интересам федерации, что корреспондирует с позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 7 июня № 10-П, где Конституционный Суд категорично обратил внимание на то, что «Конституция Российской Федерации не допускает какого-либо иного носителя суверенитета и источника власти, помимо многонационального народа России, и, следовательно, не предполагает какого-либо иного государственного суверенитета, помимо суверенитета Российской Федерации. Содержащееся в Конституции Российской Федерации решение вопроса о суверенитете предопределяет характер федеративного устройства, исторически обусловленного тем, что субъекты Российской Федерации не обладают суверенитетом, который изначально принадлежит Российской Федерации в целом».

Говоря же об общетеоретических правовых коллизиях федеративного устройства, как правило, выделяют следующие аспекты его правового регулирования: известно, что Конституция России определяет ведущую роль федерального законодательства, но в то же время дает определенную автономию субъектам федерации (ч. 1 ст. 77). Отдельное внимание этому будет уделено чуть ниже. В соответствии с ч. 1 ст. 5 Конституции, субъекты равноправны. Вместе с тем, интересно, что по согласованию с центральными органами власти статус субъекта может быть изменен (ч. 5 ст. 66), а республика выделяется как государство с собственной конституцией (ч. 2 ст. 5). Следует упомянуть и о том, что международные связи таких субъектов федерации как республики намного шире, чем у остальных субъектов. В то же время, различие в правовом статусе субъектов федерации, бесспорно, вызвано экономико-географическим положением, национальной структурой.

Разумеется, что такое различие субъектов федерации в правовом и политико-экономическом статусе требует принятия различных организационно-управленческих решений в бюджетной сфере, соразмерно отвечающих потребностям отдельных регионов. В этой связи, некоторые указывают на необходимость введения в законодательство понятия бюджетного федерализма. С понятием бюджетного федерализма, подразумевающего разделение полномочий между центральными органами власти, органами субъектов Федерации и органами местного самоуправления в области финансов, сопряжена сложность в нахождении компромисса в отношениях различных уровней государственной власти. Некоторые указывают на необходимость ухода от дотационности, посредством формирования таких экономико-правовых условий, которые бы позволили субъектам федерации «самостоятельно прокормить себя», что, впрочем, требовало бы проявления крайне осмотрительного и дифференцированного подхода в распределении средств, что обусловлено различной социально-экономической развитостью субъектов федерации.

На сегодняшний день, наиболее ярким примером неблагоприятного развития сценария бюджетной самостоятельности дотационного региона служит сложившаяся ситуация с банкротством республики Ингушетия. Размер госдолга в республике Ингушетия превысил объем собственных доходов, поступивших в бюджет региона. Объем государственного долга Ингушетии на 1 ноября 2016 года составляет 1 млрд 663,7 млн рублей. Правительство распорядилось передать управление финансами республики Министерству Финансов. Как отмечают некоторые, представляется, что следствием таких мер будет мобилизация доходов, сокращение налоговых льгот, что, по видимости, будет частью масштабного плана по возврату платежеспособности региона. Примечательно, что законодателем в рамках действующего Бюджетного Кодекса РФ уже давно предусмотрена процедура внешнего финансового управления для регионов.

Некоторые указывают на возможность повторения сценария Ингушетии другими субъектами федерации, долговая проблема которых уже давно обострена. К таким регионам можно отнести Псковскую область и Мордовию. Конечно, в целях предотвращения развития ситуации, связанной с госдолгом в дотационных регионах, требуется принятие масштабных экономико-правовых управленческих решений на основе последующего опыта восстановления платежеспособности Ингушетии.

Конечно наиболее дискуссионные аспекты в процессе построения федеративных отношений возникают по вопросам именно распределения полномочий и предметов ведений между органами федеральной государственной власти и органами государственной власти субъектов федерации, в особенности, в бюджетной сфере. Отсутствует четкое разграничение между сферами совместного ведения федерации и ее субъектов и исключительного ведения субъектов федерации.

К примеру, особого внимания заслуживают вопросы распределения таких полномочий в процессе исполнения федерацией различных международных договоров, а именно: ввиду отсутствия четкого разграничения предметов ведения, возникают сложности в вопросах возможного административно-технического взаимодействия федерации и субъектов федерации по вопросам исполнения постановлений межгосударственного судебного органа, такого как ЕСПЧ, когда требовалось бы изменение нормативного правового акта на уровне субъекта федерации в целях исполнения постановления наднацинального органа, поскольку на данный момент законодательством прямо не определен правовой механизм воздействия органов федеральной государственной власти на органы государственной власти субъектов федерации в случае необходимости проведения трансформации законодательного регулирования какого-либо вопроса, входящего в сферу исключительного ведения субъекта федерации (в силу ст. 73 Конституции), когда эта необходимость вызвана исполнением предписания межгосударственного органа. Представляется, что при разрешении таких вопросов, законодателю следует руководствоваться общеизвестной ч. 4 ст. 15 Конституции, а также тем, что исполнение международных договоров и, соответственно, постановлений межгосударственных органов, таких как ЕСПЧ, является все же сферой совместного ведения РФ и ее субъектов (ст. 72 Конституции).

Считаю, однако, что тематика настоящей заметки не позволяет мне высказать свое мнение по указанному вопросу в более развернутом виде, что обуславливает целесообразность его более предметного раскрытия в другой работе в рамках этого блога.

Очевидно, что построение федеративных отношений ipso facto не может не вызывать различные проблемы в вопросах нахождения баланса во взаимоотношениях центральных и региональных органов власти. Таким образом, ограничиваясь обобщенными выводами, стоит отметить, что:

Однако нельзя и отрицать перманентный характер процесса развития федерализма. Законодатель не стоит на месте, предпринимаются новые шаги на пути к реализации наиболее эффективной модели федеративных отношений.

Административно-территориальное деление Российской Федерации

Административно-территориальное деление Российской Федерации – важнейшая составляющая территориальной организации страны, на основе которой строится система органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также система общественных объединений. Существующее административно-территориальное устройство России обусловлено обширностью территории страны, разнообразием экономических, географических, демографических, природных и национальных условий каждого субъекта федерации.

Административно-территориальное устройство России в настоящее время различается по типам и уровням: субъекты Российской Федерации, федеральные округа, экономические районы.

В соответствии с Конституцией, Российская Федерация – демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления. Состоит из республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов – равноправных субъектов Российской Федерации.

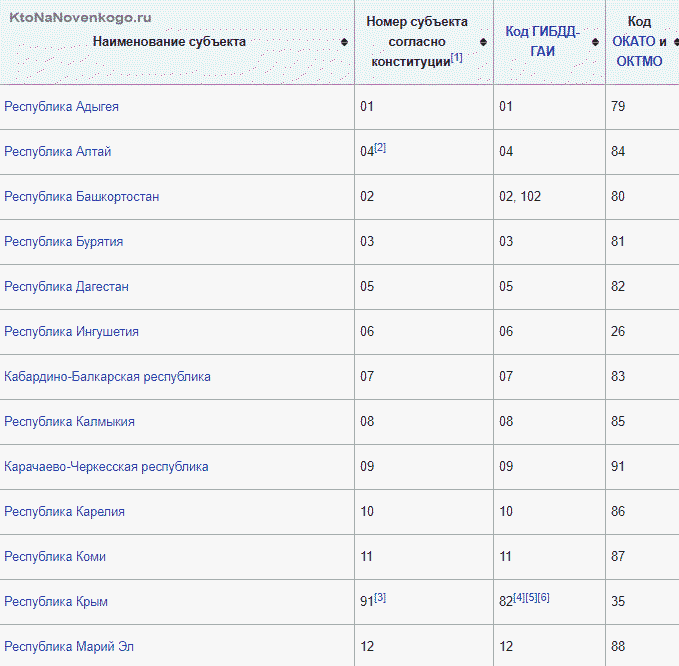

В настоящее время в состав Российской Федерации входят 85 субъектов, в том числе: 22 республики, 9 краев, 46 областей, 3 города федерального значения, 1 автономная область и 4 автономных округа:

Алтайский край, Забайкальский край, Камчатский край, Краснодарский край, Красноярский край, Пермский край, Приморский край, Ставропольский край, Хабаровский край;

Республика (государство) имеет свою конституцию и законодательство. Край, область, город федерального значения, автономная область, автономный округ имеет свой устав и законодательство.

Конституции и уставы субъектов РФ различают базовые и первичные административно-территориальные единицы субъектов РФ. К первым из них относятся районы и города республиканского, областного (краевого) подчинения. Ко вторым относятся города районного подчинения, районы в городах, поселки, сельские поселения.

В соответствии с указом Президента России «О полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном округе» 13 мая 2000 года были созданы федеральные округа.

Федеральные округа не являются субъектами или иной конституционной частью административно-территориального деления Российской Федерации.

В настоящее время в России восемь федеральных округов: Центральный федеральный округ, Северо-Западный федеральный округ, Южный федеральный округ, Северо-Кавказский федеральный округ, Приволжский федеральный округ, Уральский федеральный округ, Сибирский федеральный округ, Дальневосточный федеральный округ.

В экономических и статистических целях субъекты Российской Федерации объединены в экономические районы. При этом под экономическим районом понимается часть территории страны, состоящая из нескольких республик, краев, областей, автономной области, автономных округов, городов федерального значения, характеризующаяся территориально-хозяйственным единством (комплексностью), относительным сходством природных и экономических условий и особенностей. При этом отдельный субъект Российской Федерации может быть включен в состав лишь одного экономического района.

В настоящее время в территория России делится на 12 экономических районов: Северный, Северо-Западный, Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный, Поволжский, Северо-Кавказский, Уральский, Западно-Сибирский, Восточно-Сибирский, Дальневосточный и Калининградский.

Информация подготовлена на основе материалов РИА Новости

ГЛАВА 3. ФЕДЕРАТИВНОЕ УСТРОЙСТВО

Еврейская автономная область;

Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. N 20 «О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152).

Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10 февраля 1996 г. N 173 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 7, ст. 676).

Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 января 1996 г. N 20 «О включении новых наименований субъектов Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, N 3, ст. 152).

Новое наименование Республики дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 9 июня 2001 г. N 679 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 24, ст. 2421).

Новое наименование области дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 27 марта 2019 г. N 130 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2019, N 13, ст. 1390).

Новое наименование автономного округа дано в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 25 июля 2003 г. N 841 «О включении нового наименования субъекта Российской Федерации в статью 65 Конституции Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 30, ст. 3051).

Статус республики определяется Конституцией Российской Федерации и конституцией республики.

В ведении Российской Федерации находятся:

а) принятие и изменение Конституции Российской Федерации и федеральных законов, контроль за их соблюдением;

б) федеративное устройство и территория Российской Федерации;

в) регулирование и защита прав и свобод человека и гражданина; гражданство в Российской Федерации; регулирование и защита прав национальных меньшинств;

г) организация публичной власти; установление системы федеральных органов законодательной, исполнительной и судебной власти, порядка их организации и деятельности; формирование федеральных органов государственной власти ;

д) федеральная государственная собственность и управление ею;

е) установление основ федеральной политики и федеральные программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития Российской Федерации; установление единых правовых основ системы здравоохранения, системы воспитания и образования, в том числе непрерывного образования ;

ж) установление правовых основ единого рынка; финансовое, валютное, кредитное, таможенное регулирование, денежная эмиссия, основы ценовой политики; федеральные экономические службы, включая федеральные банки;

з) федеральный бюджет; федеральные налоги и сборы; федеральные фонды регионального развития;

к) внешняя политика и международные отношения Российской Федерации, международные договоры Российской Федерации; вопросы войны и мира;

л) внешнеэкономические отношения Российской Федерации;

н) определение статуса и защита государственной границы, территориального моря, воздушного пространства, исключительной экономической зоны и континентального шельфа Российской Федерации;

о) судоустройство; прокуратура; уголовное и уголовно-исполнительное законодательство; амнистия и помилование; гражданское законодательство; процессуальное законодательство; правовое регулирование интеллектуальной собственности ;

п) федеральное коллизионное право;

р) метрологическая служба, стандарты, эталоны, метрическая система и исчисление времени; геодезия и картография; наименования географических объектов; метеорологическая служба; официальный статистический и бухгалтерский учет ;

с) государственные награды и почетные звания Российской Федерации;

Редакция пункта «о» приведена в соответствии с Законом Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. N 2-ФКЗ «О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации», вступившим в силу со дня его официального опубликования 6 февраля 2014 г. (Официальный интернет-портал правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2014, 6 февраля, N 0001201402060001).

а) обеспечение соответствия конституций и законов республик, уставов, законов и иных нормативных правовых актов краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов Конституции Российской Федерации и федеральным законам;

б) защита прав и свобод человека и гражданина; защита прав национальных меньшинств; обеспечение законности, правопорядка, общественной безопасности; режим пограничных зон;

в) вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими природными ресурсами;

г) разграничение государственной собственности;

д) природопользование; сельское хозяйство; охрана окружающей среды и обеспечение экологической безопасности; особо охраняемые природные территории; охрана памятников истории и культуры ;

е) общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, физической культуры и спорта, молодежной политики ;

ж) координация вопросов здравоохранения, в том числе обеспечение оказания доступной и качественной медицинской помощи, сохранение и укрепление общественного здоровья, создание условий для ведения здорового образа жизни, формирования культуры ответственного отношения граждан к своему здоровью; социальная защита, включая социальное обеспечение ;

ж.1) защита семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними детьми обязанности заботиться о родителях ;

з) осуществление мер по борьбе с катастрофами, стихийными бедствиями, эпидемиями, ликвидация их последствий;

и) установление общих принципов налогообложения и сборов в Российской Федерации;

к) административное, административно-процессуальное, трудовое, семейное, жилищное, земельное, водное, лесное законодательство, законодательство о недрах, об охране окружающей среды;

л) кадры судебных и правоохранительных органов; адвокатура, нотариат;

м) защита исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических общностей;

н) установление общих принципов организации системы органов государственной власти и местного самоуправления;

о) координация международных и внешнеэкономических связей субъектов Российской Федерации, выполнение международных договоров Российской Федерации.

Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной власти.

В Российской Федерации создаются условия для устойчивого экономического роста страны и повышения благосостояния граждан, для взаимного доверия государства и общества, гарантируются защита достоинства граждан и уважение человека труда, обеспечиваются сбалансированность прав и обязанностей гражданина, социальное партнерство, экономическая, политическая и социальная солидарность.

Российская Федерация может участвовать в межгосударственных объединениях и передавать им часть своих полномочий в соответствии с международными договорами Российской Федерации, если это не влечет за собой ограничения прав и свобод человека и гражданина и не противоречит основам конституционного строя Российской Федерации. Решения межгосударственных органов, принятые на основании положений международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению в Российской Федерации.

Российская Федерация принимает меры по поддержанию и укреплению международного мира и безопасности, обеспечению мирного сосуществования государств и народов, недопущению вмешательства во внутренние дела государства.

Что такое субъекты Федерации? По каким принципам они выделяются?

Я переехала в РФ из Беларуси. На тот момент я не знала, что именно значит «Федерация» и как она устроена, и считала это вершиной невежества. Сейчас я постараюсь помочь желающим получить такого рода знания.

Термин «субъекты Федерации»

Именно так на верхнем уровне РФ именуют территориальные единицы. Конституция страны закрепляет за Россией статус федеративного государства, где слагающие его субъекты равноправны. Этими самыми единицами являются:

В общей сложности их насчитывается 85 штук.

Одним из основообразующих принципов федеративного устройства страны является распределение полномочий и предметов ведения (в области экономики, общественной и социально-культурной жизни) между органами власти Федерации и соответствующими органами её субъектов.

В какой-то степени, каждый субъект РФ — маленькая страна, которая имеет свою конституцию (республики) или же устав (области, края) и законодательство, но не имеющая право покидать состав Федерации. Собственно говоря, в Конституции России республика описана как государство. Исполнительная власть представлена главой (либо губернатором), судебная — конституционным (либо уставным) судом, а законодательная — региональным парламентом. По два представителя субъектов присутствуют в Совете Федерации, являющимся верхней палатой парламента страны.

Принцип их выделения

Федерации всего мира основываются на различных началах, отталкиваясь от характера и природы своих субъектов: на исключительно территориальной, на этно-территориальной (она же национально-территориальная) и на комбинации этих двух основ.

Среди федераций популярностью пользуется территориальное начало. РФ является образцом сочетания в структуре национально-территориальных и территориальных начал. Преобладают территориальные субъекты — их более полусотни, соответственно, остальные три десятка — национально-территориальные.

Что такое субъект РФ — сколько их (на карте), каких видов бывают и где посмотреть коды всех субъектов Российской Федерации

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. В этой статье мы рассмотрим понятие «субъект Российской Федерации», разберем, что это такое.

Узнаем, по какому принципу наше государство классифицирует своих субъектов и где можно посмотреть их кодификацию.

Субъект РФ — это.

Согласно данным Росстата (госучреждения, занимающиеся учетом статистических данных по РФ), площадь Российской Федерации на 01.01.2018 г. составляла 17,1 млн. км2, а численность населения – 146,9 млн. человек (данные взяты из сборника Росстата «Россия в цифрах. 2018»).

Наше государство самое большое в мире. Управлять такой территорией как единым административным образованием невозможно.

Именно поэтому страна делится на территориальные единицы (части), каждая из которых имеет обозначенную территорию и систему местных органов власти (подчиняются федеральным органам власти). Эти территориальные единицы называются субъектами РФ.

«Субъект» переводится с латинского «subjectus» как «лежащий в основе». Следовательно, субъекты РФ – это части, из которых состоит государство.

Субъекты РФ не имеют права выходить из состава государства, но могут менять свои границы при взаимном согласии и договоренности (ст. 67, п. 3 Конституции РФ).

Субъекты Федерации являются ее равноправными членами, их статус не зависит от размера занимаемой территории или экономического положения.

Сколько субъектов в Российской Федерации (карта)

Деление РФ на субъекты регламентируется основным законом нашей страны – Конституцией РФ. Сколько субъектов в РФ на сегодняшний день, прописано в статье 65 Конституции:

В статье 5 Конституции РФ сказано, что республики могут иметь собственную Конституцию (но не противоречащую Конституции РФ), законодательство, вправе иметь государственный язык, отличающийся от русского.

Республики в Российской Федерации – это как бы «государства в государстве».

Все остальные субъекты РФ имеют немного меньше полномочий, у них есть свой Устав и свое законодательство (не противоречащее федеральному законодательству).

Всего в РФ 85 субъектов. На карте это выглядит так:

*при клике по картинке она откроется в полный размер в новом окне

Примечание: мировое сообщество в большей своей части не признало присоединение Крыма и Севастополя (как города федерального значения) к РФ. Поэтому статистические данные о количестве субъектов РФ на сегодняшний день в российских и зарубежных источниках информации различаются.

Как узнать код субъекта в РФ

Каждому субъекту РФ присвоен уникальный код (на карте субъектов РФ в предыдущем разделе статьи это наглядно отражено). Все виды кодов можно посмотреть по следующей ссылке: https://ru.wikipedia.org/wiki/Коды_субъектов_Российской_Федерации.

Отдельно стоит упомянуть о кодах ОКТМО (общероссийский классификатор территорий муниципальных образований). Коды данного классификатора используются как идентификатор субъекта РФ при налоговом учете ИП и юридических лиц.

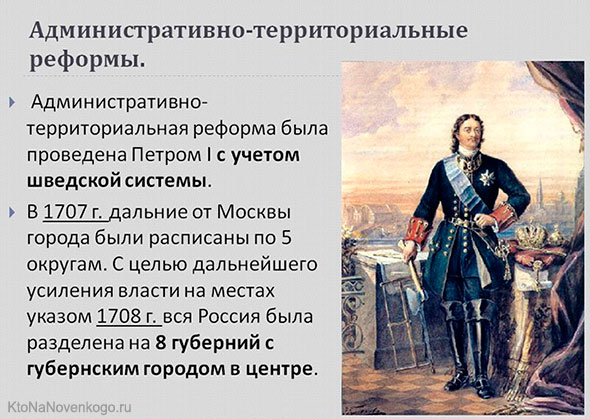

История административного деления России

После образования РСФСР произошел переход на градацию субъектов, близкую к современной: автономные социалистические республики, автономные области и округа, области и краевые образования.

Структура власти в субъектах РФ

Все субъекты РФ имеют одинаковую структурную организацию органов власти из трех ветвей:

Такая структура государственной власти позволяет каждому из субъектов принимать свои законы, вершить суд и управлять своим субъектом по собственному разумению. Но стоит уточнить, что все эти функции выполняются только в рамках установленных федеральных законов.

Читайте наш блог, это познавательно и полезно.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (1)

Спасибо что просветили, а то у меня ей богу — географический тупизм)) Я понятия не имел, что в России может быть такое количество регионов! Вижу у машин на номерах какие-то коды и никак не запомню, какая из какого региона России. Да и сколько вообще этих регионов. Это американцам можно простить, глупеньким, что они свои 50 штатов не знают. А в России жить и не знать свои регионы обидно.