Что такое субкультура в русском языке

Субкультура: что это, ее виды и примеры (список субкультур)

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Субкультуры – это явление, которое плотно вписалось в нашу повседневную жизнь. Да, сегодня общество стремится к стиранию границ и унификации.

Но ещё 10-15 лет назад каждый второй (если не первый) подросток причислял себя к какой-либо молодежной субкультуре в острой потребности выделиться.

Сегодня вспомним наши 2000-е и поговорим об этом социологическом феномене, его генезисе (что это?), внутренней классификации и самых ярких примерах.

Субкультура — это.

Само слово для обозначения этого общественного явления пришло в русский язык с английского путем калькирования. Несложно разобрать Subculture на две составляющих: sub – исконно латинский корень, аналог нашего «под», ну а culture перевести не сложно.

Таким образом, субкультура – это «подкультура». Термин официально принят социологической, антропологической и культурологической науками. Общее его трактование таково:

Субкультура – это часть культуры общества, которая отличается поведением от преобладающего большинства. Она включает в себя социальные группы адептов (это как?) этой культуры.

Впервые это понятие использовал Девид Рисмен – известный юрист и социолог из Штатов. Это случилось в 1950 году.

Объясняя, что такое субкультура, он говорил о группах людей, которые намеренно выбирают ценности, стиль, поведение, отличные от общепринятых.

Это личности, которые осознанно примыкают к меньшинству, поскольку не принимают стандарты того общества, в котором живут.

Чтобы определенное общественное явление, имеющее идейных последователей в виде четко очерченной или условной социальной группы, могло называться именно субкультурой, отличие от доминирующей культуры должно быть существенным. Это может быть:

Важно понимать, что главные аспекты здесь – идеологические, психологические, мировоззренческие. Образование собственного сленга, манера одеваться, клише поведения – всё это только следствие и способ показать другому представителю своей группы: «Я свой!».

У термина «субкультура» есть исторические синонимы, которые были постепенно вытеснены. Так, Мишель Маффесоли (Франция) использовал сочетание «городские племена», когда говорил о молодежных группах. Виктор Дольник (Россия) называл их «клубами».

В Советском Союзе группы-представители молодежных субкультур назывались «Неформальными объединениями молодежи». Так в обиход попало слово «неформалы».

Наконец, сленговое понятие «тусовка» может быть использовано для обозначения конкретной «ячейки» внутри какой-либо «подкультуры».

Виды и примеры субкультур

Классифицировать это явление довольно сложно, на данный момент готовых исследований нет. Согласно представленным выше признакам субкультур, часто выделяют среди них профессиональные и молодежные.

Дескать, у учителей своя «подкультура», ведь их образ жизни и социолект может отличаться от общепринятого. И так в любой профессии.

ИМХО (что это значит?), это притянуто за уши: такое деление действительно есть в языкознании, когда мы говорим о различных сленгах, и, видимо, по аналогии его перенесли в данную сферу. Но можно ли говорить о том, что учителя осознанно нарушают принятые обществом нормы? Вряд ли.

А вот выделить молодежные субкультуры более чем правильно.

Больше всего различных направлений всегда возникало в кругах молодежи и подростков. Это не удивительно, ведь сам возраст подталкивает к самовыражению, бунтарству, к проявлению себя от противного общепринятому.

Однако это некий сверхкласс. Он не имеет антагониста (кто это?) вроде стариковских субкультур ( хотя бабушки на лавочках определенно что-то скрывают ).

Молодежные субкультуры включают в себя практически все актуальные идейные группы. Поэтому в дальнейшем делении в каждом случае стоит помнить, что это в той или иной мере и молодежная подкультура в том числе.

Невозможно привести полный список субкультур, которые существовали в истории или существуют сейчас. Если и делать попытку классификации, то в основу дифференциации (что это?) надо брать то явление, которое послужило толчком к объединению людей. Тогда получаем такие виды субкультур.

Музыкальные субкультуры

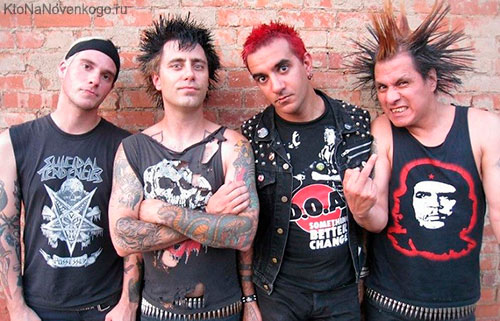

Жанры музыки – это тот фундамент, на котором были построены самые громкие, широко известные субкультуры. Прежде всего, это:

Арт-субкультуры

Связаны с изобразительными видами искусств. Ярким примером стала субкультура любителей граффити, которая сформировалась внутри общей хип-хоп культуры. Сюда же войдут боди-арт, косплей, фрики и прочие направления, которые не стали так известны.

Интернет-культуры

Прежде всего, это представители Фидонета, хотя этот пласт уже уходит в историю. Сегодня в отдельную субкультуру принято относить хакеров. Можно ли говорить об отдельном идейном подобществе жителей Даркнета? Скорее всего, да.

Урбанистические субкультуры

Вот кого справедливо назвать «городскими племенами». Сюда относятся:

Некоторые относят сюда хулиганов, которые сами себя субкультурой не считают.

Зато в эту группу можно добавить байкеров, которые часто оказываются вне классификаций. Это люди, для которых мотоцикл стал образом жизни. Культ колес, дороги и полной свободы.

Спортивные субкультуры

Есть два направления:

Контркультуры

Самой старой и устоявшейся стала контркультура мира организованной преступности (например, АУЕ), основанная на воровских понятиях. Здесь своя иерархия, законы, правила. Своя музыкальная культура (блатная песня), татуаж.

Другой яркий пример – скинхеды. У этой контркультуры музыкальный генезис (от регги и ска), но она далеко ушла от этих корней.

Впоследствии скинхеды стали глубоко политизированы. Так появились наци, антикоммунисты и т.д.

На самом деле субкультур гораздо больше. Здесь же описаны самые массовые. Те, которые сыграли важную роль в истории мирового сообщества.

Так или иначе, они стали отражением своего времени – тем отпечатком, который указывал на недочеты периода. Изучить историю субкультур, значит чуть больше узнать о жизни страны в годы их расцвета.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

Субкультуры — это всё от лукавого! Лучше бы про учебу думали, о карьере, о том, как стать полезным обществу. Поколение инфантильных эгоистов!

Многие субкультуры, которые не относятся к контркультурам, а, наоборот, представляют собой культуру собственно, очень романтичны!

Что такое субкультура в русском языке

СЛЕНГ И СОВРЕМЕННЫЕ МОЛОДЕЖНЫЕ СУБКУЛЬТУРЫ

Автор работы награжден дипломом победителя III степени

Введение

В современном мире всё больше подростков становятся участниками неформальных течений, поэтому считаю необходимым владеть информацией об этой культурной нише и быть готовым столкнуться с ее представителями в реальной жизни. Особенность отечественных молодежных субкультур в том, что большинство из них ориентированы на проведение досуга, распространение информации, вербальным каналом передачи которой является сленг.

Русский молодежный сленг представляет собой интереснейший лингвистический феномен, он является атрибутом, элементом молодежной субкультуры. Подросток или молодой человек, не владеющий сленгом и не употребляющий жаргонные выражения – нонсенс. Сегодня молодежный сленг настолько распространён, что мы не можем обойти эту тему стороной.

Актуальность этой темы очевидна. Молодёжный сленг – одно из составляющих процесса развития языка, его пополнения, его многообразия. Ведь язык не может развиваться сам по себе. Он вбирает в себя другие языки за счет коммуникации в наш все более техничный век. И, безусловно, язык формируют поэты и писатели, мастера слова. Надеюсь, что исследование будет интересно тем, кто работает с молодежью или общается на личном уровне; молодежи, любящей юмор и далёкой от чопорности. Молодёжный сленг должны знать все, кто хочет более активно взаимодействовать с окружающим нас миром.

Гипотеза исследования: сленг является неотъемлемой частью молодежной субкультуры.

Исходя из этого, мы сформулировали цель исследования, которая состоит в том, чтобы подтвердить выдвинутую гипотезу, опираясь на материалы теоретической и практической частей исследования.

Были определены следующие задачи исследования:

1) изучение понятий «субкультура», «молодежная субкультура»;

2) освещение этапов развития российского молодежного сленга и некоторых его особенностей;

3) проведение исследования о месте сленга в молодежной субкультуре.

В качестве объекта исследованиямы для себя определили собственно сленг российской молодёжи, предмета исследования – место сленга в молодежной субкультуре.

Нами предусматривались следующие средства контроля и обеспечения достоверности результатов исследования:

сопоставление итогов теоретической и практической частей исследования;

репрезентативность и математическая обработка результатов проводимых исследований.

Глава I. Молодежная субкультура.

В 1950 году американский социолог Дэвид Райзмен в своих исследованиях вывел понятие субкультуры как группы людей, преднамеренно избирающих стиль и ценности, предпочитаемые меньшинством. Более тщательный анализ явления и понятия субкультуры провел Дик Хэбдидж в своей книге «Субкультура: значение стиля». По его мнению, субкультуры привлекают людей со схожими вкусами, которых не удовлетворяют общепринятые стандарты и ценности. Француз Мишель Мафессоли в своих трудах использовал понятие «городские племена» для обозначения молодёжных субкультур. Виктор Дольник в книге «Непослушное дитя биосферы»» использовал понятие «клубы». [11]

Субкультура (лат. Sub — «под» и cultura — «культура»; подкультура) в социологии и культурологии — часть культуры общества, отличающаяся от преобладающего большинства, а также социальные группы носителей этой культуры. [11]

Под молодежной субкультурой понимается прежде всего культура определенного молодого поколения, обладающего общностью стиля жизни, поведения, групповых норм, ценностей и стереотипов. [4]

Молодежные субкультуры – сравнительно новое явление в истории человечества, феномен ХХ века. Условия современной жизни создают предпосылки для объединения молодежи в разнообразные группы и движения. Каждый выбирает свое течение, и этот выбор подчас меняется несколько раз на протяжении пары лет. В 14 лет такой выбор, как правило, обусловлен модой, окружением, социальным статусом, в 18 – попытками участвовать в общественной и политической жизни, или, напротив, найти в ней свое обособленное место.

Современные школьники часто отдых и досуг рассматривают как ведущую форму жизнедеятельности, которая вытесняет труд как важнейшую потребность. От удовлетворенности времяпровождением теперь зависит удовлетворенность жизнью в целом. [4] Молодежь очень чутко воспринимает любые новые формы развития в сфере досуга со всеми позитивными и негативными явлениями. Ради каких только интересов не объединяются люди! Число различных объединений измеряется десятками тысяч, а количество их участников — миллионами. У неформалов свой мир и свои правила.

Конфликт между «отцами» и «детьми» является не причиной ухода молодого человека в молодежную субкультуру, а, скорее, его следствием. Причины того, что молодежная субкультура является структурным элементом индустриально развитых социальных систем, кроются в невиданном ранее удлинении периода обучения, вызванном тем, что новые технологии и техника требуют не просто образованных, но особенно хорошо образованных, специально подготовленных работников. В результате самостоятельность приходит к молодому человеку значительно позднее. Возникает противоречие: биологически он уже взрослый, а полного социального статуса у него еще долго не будет. Это положение «ножниц» усугубляется и современной биологической акселерацией, в силу которой в старшей школе обучаются с физиологической точки зрения вовсе не дети. Кроме того, длительный официально признанный период «невзрослости» сам по себе существенно ослабляет для многих молодых людей и стремление к успеху, и желание вхождения во взрослую жизнь и во взрослый мир. отребность в самовыражении и неопределенность социальной роли молодых людей, порождающая значительную неуверенность у них в занимаемых социальных статусах, приводят их к спонтанному созданию частичной культуры, каковой является молодежная субкультура.

М. Брейк выделяет следующие функции субкультур для молодежи:

5. Субкультуры предлагают новые дилеммы для принятия индивидуальных решений. [1]

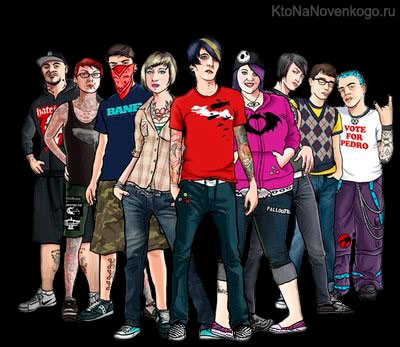

Существуют различные виды неформальных молодёжных группировок, такие как байкеры, рейверы, хип-хоп, спортивные или музыкальные фанаты, представители интернет-культуры. Все они непохожи друг на друга и каждое течение по-своему привлекательно для подростков и молодежи.

Диггеры. Их влечет таинственность подземных ходов, опасности подземного мира. Закрытость этого общества, которое не любит афишировать свои действия и свое существование в принципе, привлекает молодежь. Таких объединений много по всей России. Они объединяются в маленькие группки и не любят принимать в свои ряды кого-то еще.

Яппи – молодёжная субкультура, представители которой ведут активный деловой образ жизни городского профессионала. Яппи имеют высокооплачиваемую работу, в одежде предпочитают деловой стиль, следят за модой, посещают фитнес-центры. Основной критерий принадлежности к «яппи» – успешность. Уважающий себя яппи носит строгий костюм (предпочтительно тройку), шерстяной и очень дорогой, не унизывает пальцы перстнями и не закалывает галстук булавкой с рубином – это дурной вкус. О жизни яппи лучше всего узнавать из журналов, которые яппи сами для себя издают. Тиражи этих изданий крошечные, и распространяются они, в основном, среди своих. [7]

Готы. Субкультура готов это современное течение, которое свойственно многим странам. Ее образная система и культурные предпочтения ясно демонстрируют связь с идеалами литературы готического стиля, датируемой девятнадцатым веком.

Эмо. Представители эмо хорошо известны своим стилем и идеологией, которая довольно четко излагается в соответствующей музыке. Основные понятия эмо: грусть, тоска и любовь выражаются в музыкальном исполнении при помощи специфических приемов, таких как скрим, что приводит публику в надлежащее настроение. В более широком смысле быть эмо означает находиться в печали и писать стихи.

Аниме – это прежде всего название анимационных картин, которые производятся в Японии. Самым широким сегментом стали подростки в возрасте 12-15 лет, то есть в том возрасте, когда психика наиболее восприимчива к внешним картинкам, а воображение помогает воссоздать необходимые картинки. Так и появилась субкультура аниме в чем-то похожих на уже ставших практически родными толкиенистов. А именно тем, что пытаются воссоздать в реальной жизни то, что увидели на экране. [6]

Пока в обществе за молодым человеком не будет признан и закреплен тот или иной социальный статус, ему самому необходимо его создавать, поскольку его потребность в статусе, ощущение принадлежности к некоторому обществу не могут удовлетворить ни семья, ни школа, ни любая формальная молодежная организация. Поэтому и возникают неформальные контактные группы, в которые подростки собираются инстинктивно. Прямой контакт со сверстниками ценен для молодежи как таковой.

Глава II. Молодежный сленг

Сленг (от англ. slang; s(sub) — приставка, указывающая на второстепенность, непервоочерёдность; lang (language) — язык, речь.) — набор особых слов или новых значений уже существующих слов, употребляемых в различных человеческих объединениях (профессиональных, социальных, возрастных группах). Так определяет понятие сленга свободная интернет-энциклопедия «Википедия».

Термин «сленг» появился в русском языке относительно недавно. Проникновение этого слова в русский язык, как подчёркивают исследователи этого явления, было связано с изучением англоязычных культур. Первоначально сленгом называлась исключительно иноязычные слова, но в дальнейшем сфера употребления этого слова была расширена.

В «Словаре лингвистических терминов» О.С.Ахмановой [2] даны два определения термина «сленг»:

1. Разговорный вариант профессиональной речи;

2. Элементы разговорного варианта той или другой профессиональной или социальной группы, которые, проникая в литературный язык или вообще в речь людей, не имеющих прямого отношения к данной группе лиц, приобретают в этих разновидностях языка особую эмоционально-экспрессивную окраску.

«Советский энциклопедический словарь» под редакцией С.М. Ковалева [5] так определяет данное понятие:

1. Речь социально или профессионально обособленной группы в противоположность литературному языку;

2. Вариант разговорной речи (в том числе экспрессивно окрашенные элементы этой речи), не совпадающие с нормой литературного языка.Некоторые исследователи полагают, что термин «сленг» применяется у нас в двух значениях: как синоним жаргона (но применительно к англоязычным странам) и как совокупность жаргонных слов, жаргонных значений общеизвестных слов, жаргонных словосочетаний, принадлежащих по происхождению к разным жаргонам и ставших если не общеупотребительными, то понятными достаточно широкому кругу говорящих на русском языке.

Одной из основных причин очень быстрого появления новых слов в молодежном сленге является, конечно же, стремительное развитие жизни. Сленг очень интенсивно просачивается и в язык прессы. Почти во всех материалах, где речь идет о жизни молодых, об их интересах, их праздниках и кумирах, содержатся сленговые слова и выражения в большей или меньшей концентрации.

Первый этап развития молодежного сленга в России связан с Первой мировой войной, революцией 1917 года и последовавшими за ней гражданской войной и разрухой. Особенностью развития языка стало его криминально-хулиганская демократизация. Период не только решительного забвения классического русского языка девятнадцатого века, слегка подёрнутого дымкой «серебряного века», но и время мощнейших струй новых слов и грамматических обновлений. Вся революционная грамматика, стилистика и лексика внедрялась в русский язык не только и не столько вождями революции, сколько малолетними революционерами. Речь учащихся подростков и молодёжи, которая не была отделена от беспризорных непроходимыми перегородками, окрасилась множеством «блатных словечек».

Второй этап оформился во время Второй мировой войны. Собственно, почти все повторилось опять: казенные дети (суворовцы и нахимовцы) беспризорники, безотцовщина… У многих речь была неряшлива, отрывиста, перегружена лишними словами. В то время возникли возвратные глаголы типа: штудироваться (учиться), вашиться (мыться), хайлиться (здороваться).

В начале 50-х годов на улицах советских городов появились стиляги. Это был третий этап развития сленга. Сами стиляги называли себя «штатниками», то есть людьми, копирующими моду США, которая в послевоенный период проникала в СССР благодаря усилившимся отношениям с Западом. Это способствовало внедрению в язык стиляг заимствований из американского сленга. Частично этот сленг был воспринят ими от джазистов. Вот некоторые слова и выражения, принятые в языке стиляг и затем частично распространившиеся за его пределы: «чувак» — проверенный молодой человек, которого приглашали на «процесс» (узкую вечеринку) в «хату», Человек Уважающий Высокую Американскую Культуру. «Совпаршив» — искаженное от «СовПошив», отечественные изделия лёгкой промышленности. «Динамо» — такси. «Хата» — квартира. «Стилять» (англ. style — стиль, манера) — танцевать «стилем», имитируя «импортные» танцы или просто придумывая движения.

В настоящее время на развитие молодежного сленга большое влияние оказывает компьютеризация. За счёт этого интернет-сленг проникает в молодёжную речь. Многие из существующих профессиональных терминов достаточно громоздки и неудобны в ежедневном использовании. Возникает тенденция к сокращению, упрощению слов. Например, один из самых часто употребляемых терминов –«motherboard», он имеет такое соответствие в русском языке как «материнская плата». В сленге же этому слову соответствует «мамка» или «матрешка». Или другой пример: «CD-ROM Drive» переводится на русский как «накопитель на лазерных дисках», в сленге имеет эквиваленты «сидюк», «сидюшник». Наши дни характеризуются также тотальным увлечением молодежи компьютерными играми. Это является еще одним мощным источником новых слов.

Судьба сленговых слов и выражений неодинакова: одни из них с течением времени настолько приживаются, что переходят в повседневную речь; другие существуют лишь какое-то время вместе со своими носителями, а затем забываются и даже ими, не доживая до физической смерти последних; и, наконец, третьи сленговые слова и выражения так и остаются сленговыми на протяжении длительного времени и жизни многих поколений, никогда полностью не переходят в литературный язык, но в то же время и совсем не забываются. Так, например, ранее сленговые слова «стушеваться» (в смысле застесняться), «мариновать» (в смысле намеренно задерживать кого-либо, откладывать надолго решение, исполнение чего-либо), «маскировать» (в смысле делать что-либо, кого-либо незаметным), «острить» (в смысле шутить) перешли в общеупотребительные, и мы редко задумываемся об их сленговом прошлом; такие сленговые слова второй половины ХХ века, как «лимита», «стиляги», «гроб» (в смысле гражданская оборона), «сачок» (в смысле прогульщик, отлынивающий от чего-либо человек), «фирмa» и другие хотя еще временами и употребляются, но практически уходят в прошлое; такие же слова как «стебаться», «лабать», «кайфовать» так и остаются на протяжении длительного времени сленговыми и вряд ли когда-либо войдут в литературный язык.

Молодежный сленг имеет целый ряд особенностей и отличий от других имеющихся сленгов, например профессиональных, социальных слоев и т.п. К их числу, прежде всего, можно отнести быструю изменчивость молодежного сленга, объясняемую тем, что не прекращающийся «приход» в молодежь подрастающих детей и «уход» из нее во взрослую жизнь приобретающих статус взрослых молодых людей сопровождается постоянной обновляемостью молодежного сленга.

Глава III. Практическая часть исследования

В процессе анкетирования, в котором принимали участие 98 школьников 11 – 16 лет, было выяснено, что они постоянно пользуются сленговыми словами и выражениями.

Однако, довольно широко используя в своей речи сленг, учащаяся молодёжь не всегда владеет понятийным аппаратом. Анализ ответов показал, что большинство школьников понимают значение самого термина «сленг» на интуитивном уровне (50% учащихся), 25% не знают его значения и только 12% опрошенных знают научное определение термина. Между тем на вопрос анкеты «Употребляете ли Вы в своей речи сленговые слова?» положительно ответили 92% учащихся, никогда не употребляет лишь 8 % опрошенных.

Когда же, в каких ситуациях подростки пользуются сленгом? Исследование показало, что наиболее часто сленг используется как средство общения в школе, со сверстниками, в кругу друзей, на улице, то есть является органической и в какой-то мере необходимой частью устной речи школьной молодёжи, что выдвигалось нами как гипотеза и было впоследствии подтверждено результатами анкетирования и интервьюирования.

Вполне понятно, что приведённые примеры целых сленговых предложений редко употребляются при разговорах с родителями, в общественных местах, в общении со старшими (на 5-7 лет) людьми и, по данным исследования, никогда – в общении с учителями. Эти результаты, во-первых, говорят о том, что молодежный сленг, представляющий собой ряд слов и выражений, свойственных и часто употребляемых школьниками, не одобряется взрослыми, а во-вторых, о том, что разница в возрасте даже в несколько лет становится непреодолимой преградой для того, чтобы стать «своим» в более взрослой среде.

Сопоставление ответов на вопросы: «В каких ситуациях Вы употребляете сленг?» и «Одобряют ли Вашу сленговую речь…?» говорит о том, что подростки не всегда адекватно оценивают сложившуюся ситуацию. Так, утверждая, что они никогда не употребляют сленговые слова и выражения в разговорах с учителями (показатель по этому вопросу равняется 0 %), 20% школьников убеждены, что их сленговую речь одобряют все.

Анализ опубликованных исследований показал, что отношение к сленгу неоднозначное. В связи с этим нам интересно было узнать мнение школьников по этому вопросу: ведь скоро они войдут во взрослую жизнь, будут воспитывать своих детей. На каком языке они будут разговаривать с окружающими, коллегами, своими детьми? От этого зависит дальнейшее развитие русского языка, его образности, выразительности. Мы задали вопрос: «Как вы думаете, обогащает ли сленг русский язык?» и получили следующие результаты: 34% школьников считают, что сленг обогащает русский язык (ответы «да» и «скорее да, чем нет») и 8% ответили, что сленг делает речь более выразительной. 34% респондентов убеждены, что сленг обедняет речь.

Исходя из всего вышесказанного, представлялось логичным изучить мнение школьников по поводу будущности сленга как языкового явления. 56% опрошенных заявили, что сленг изменится, но сохранится как язык молодёжи. Чуть меньший, но довольно высокий процент (32%) придерживается мнения, что у сленга есть будущее. Учитывая исследования ученых и итоги анкетирования, мы пришли к выводу, что проблема «отцов» и «детей», в том числе языковая, стремление к обособленности подростков сохранится и в будущем.

Заключение

Молодежный сленг подобен его носителям он резкий, громкий, дерзкий. Он результат своеобразного желания переиначить мир на иной манер, а так же знак «я свой». Язык здесь отражает внутренние устремления молодых ярче и сильнее, чем одежда, прически, образ жизни.

После 11 лет индивидуальное сознание ребенка перерастает в более сложное соединение центростремительных и центробежных тенденций. Начинается формироваться антагонистическое сознание – «не быть как все» и корпоративное «быть своим». Так создается специфическая лексика подростков, тинэйджеров, а именно сленг подростков, объединенных общими интересами, территорией, образом жизни.

Нами были изучены понятия «субкультура», «молодежная субкультура»; освещены этапы развития российского молодежного сленга и некоторые его особенности; проведены исследования о месте сленга в молодежной субкультуре. Исследование показало, что 92% подростков употребляют сленговые слова, пользуются им в разных сферах общения, 52% респондентов считает употребление сленга признаком принадлежности к молодежной субкультуре.

Считаем, что гипотеза нашего исследования нашла подтверждение: сленг является неотъемлемой частью молодежной субкультуры.

Несмотря на то, что молодежный сленг вовсе не предназначен для того, чтобы его полностью понимали все русскоговорящие люди, он не является «иностранным» языком для русскоязычных, а представляет собой своеобразный язык в языке, который может и доминировать в речи говорящего, и лишь слегка затрагивать ее.

Новый или старый, сленг остается с молодежью, как островок естественности и свободы от старого мира взрослых, как хайратник на голове, как фенька на запястье, как косуха на теле.

Список источников

Андреева Г.М. Социальная психология.- М.: Наука, 1994

http://nefor-mal.ru Сайт о неформалах и для неформалов

http://yuptalk.ru/ Субкультура яппи

Slanger.ru – словарь молодежного, компьютерного и других сленгов и жаргона.

Свечников С.К. Молодежь и рок-культура//www.piorme.narod.ru.subkult.htm

Самратов Е.М. «Сленг и современные молодежные субкультуры»