Что такое внешняя деятельность

Психология человека. Введение в психологию субъективности (34 стр.)

Именно поэтому смысл деятельности – как практики – необходимо сделать первым предметом специального, собственно категориального анализа, но не столько в его философско-мировоззренческом или узко-социологическом его аспектах, которые достаточно хорошо проработаны в марксистской философии и методологии, а прежде всего в его человеческом, антропологическом измерении. Но сначала рассмотрим результаты анализа категории деятельности в психологии.

Деятельностный подход в психологии

В психологии категория деятельности рассматривается в двух функциях: в качестве объяснительного принципа и в качестве предмета исследования.

Анализ первой функции был начат работами Л.С. Выготского и С.Л. Рубинштейна; в дальнейшем он был продолжен А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурией, В.В. Давыдовым и др. В этом аспекте изучалась связь индивидуальной жизни человека с общественно-исторической и культурной практикой людей. В результате в систему психологических знаний были введены такие понятия, как «совместная (коллективная) деятельность» и «индивидуальная деятельность». Выделение таких характеристик деятельности, как преобразующая, целенаправленная, чувственно-предметная и духовно-практическая, тоже результат изучения деятельности в ее первом значении.

Психологическое изучение деятельности в качестве особого предмета (вторая функция) также было начато Л.С. Выготским и С.Л. Рубинштейном, но особенно интенсивно в течение многих лет оно проводилось А.Н. Леонтьевым и его последователями. Именно А.Н. Леонтьев заложил основы так называемого деятельностного подхода в психологии. Он рассматривал предметную деятельность как процесс, внутри которого в качестве необходимого его момента возникает психическое «вообще». Деятельность рассматривалась им как одинаково присущая и человеку, и животным; правда, в последнем случае она трактовалась как жизнедеятельность.

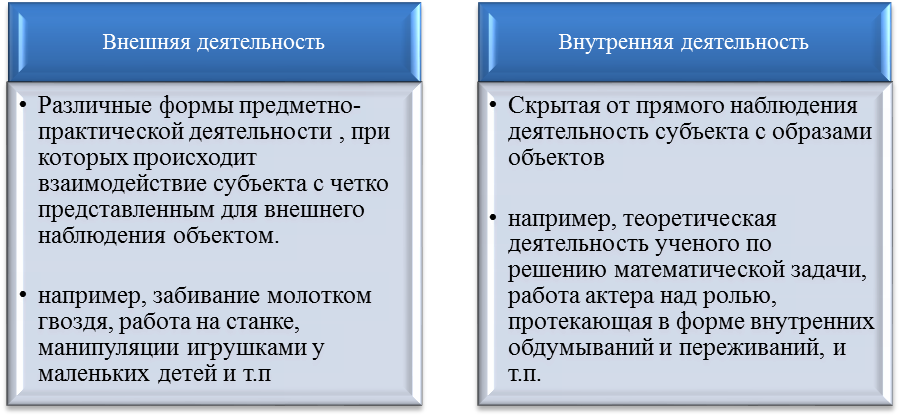

А.Н. Леонтьев исходил из различения внешней и внутренней деятельности. Внешняя деятельность – это чувственно-предметная, материальная деятельность. Внутренняя – это деятельность по оперированию образами, представлениями о предметах или идеальная деятельность сознания.

Согласно взглядам А.Н. Леонтьева, внутренняя деятельность вторична: она формируется на основе внешней предметной деятельности. Процесс перехода внешней предметной деятельности во внутреннюю психическую деятельность обозначается в психологии термином «интериоризация».

При этом подчеркивается, что интериоризация состоит не в простом перемещении структуры внешней деятельности во внутренний план сознания, а в формировании самого этого сознания. Как писал А.Н. Леонтьев, внутренняя деятельность не тождественна внешней, но адекватна ей.

Существует и обратный переход – от внутренней деятельности к внешней. Такой переход обозначается термином «экстериоризация». Опредмечивание наших представлений, создание предмета по заранее разработанному плану – примеры экстериоризации.

А.Н. Леонтьев и его последователи полагали, что категорию деятельности можно положить в основание всей психологии. Уточним, не категорию практики, а именно деятельности, исходной формой которой мыслилось материально-предметное преобразование или производство. Об этом свидетельствует название последнего труда А.Н. Леонтьева – «Деятельность. Сознание. Личность».

Категория деятельности, деятельностный подход в психологии были реализованы преимущественно при разработке проблем возрастной и педагогической психологии. Известны многократные попытки решить на основании деятельностного подхода проблемы общего психического развития человека, которые не увенчались успехом.

Нужно вообще отметить неправомерность выделения предметной деятельности в качестве единственного основания и источника развития человеческой субъективности. Многочисленные данные раннего онтогенеза показывают, что становление субъективности начинается вовсе не с предметных оснований как таковых. Более того, это становление вообще не может идти по какому-либо одному основанию, будь то сознание, общение или деятельность – в их разделенности.

Психологическое строение индивидуальной деятельности

Первый пласт деятельности (потребности, мотивы, цели, условия) составляет ее предметное содержание. Это внутренний план ее осуществления, ее образ, то, на основе чего она строится. Второй пласт деятельности (отдельная деятельность, действия, операции) составляют ее структурные элементы. Это реализация деятельности, сама деятельность во плоти. В своем единстве оба эти пласта деятельности составляют ее психологическое содержание.

В деятельности есть и третий пласт: взаимные переходы и превращения ее отдельных структурных элементов (мотива в цель и соответственно деятельности в действие; цели в условие ее реализации и т. д.). Это уже динамика деятельности, ее трансформация.

Рис. 6. Психологическое строение индивидуальной деятельности (по А.Н. Леонтьеву)

Содержание целостной деятельности соотносимо с понятиями потребности и мотива, с процессом определения их предметного содержания. Поэтому анализ конкретной деятельности человека можно осуществить только тогда, когда будут определены потребности и мотивы этой деятельности при достаточно четком формулировании их предметного содержания. И, наоборот, если речь идет о потребности и конкретизирующих ее мотивах, то этим психологическим образованиям должна соответствовать та или иная деятельность, направленная на их удовлетворение.

Источником активности человека, его деятельности выступают многообразные потребности. Потребность – это состояние человека, выражающее его зависимость от материальных и идеальных предметов и от условий его существования. В психологии потребности человека рассматриваются как переживание нужды в том, что необходимо для поддержания жизни его организма, вообще – психического развития человека.

Переживаемая человеком потребность побуждает его к совершению деятельности, к поиску предмета ее удовлетворения. Конкретный предмет потребности есть ее действительный мотив. Мотив – это форма проявления потребности, побуждение к определенной деятельности, тот предмет, ради которого осуществляется данная деятельность. Можно сказать и так: потребность соотносима с неструктурированной, неоформленной предметностью; мотив – это уже опредмеченная потребность. На основе одной и той же потребности могут образовываться мотивы к различным деятельностям. Одна и та же деятельность может вызываться различными мотивами, отвечать различным потребностям.

Тот или иной мотив побуждает человека к постановке задачи, к выявлению той цели, которая, будучи представлена в определенных условиях, требует выполнения действия, направленного на создание или получение предмета, отвечающего требованиям мотива и удовлетворяющего потребность. Цель – это представляемый или мыслимый результат деятельности. Деятельность как целое – это единица жизни человека, активность, отвечающая определенной потребности и мотиву.

Что такое внешняя деятельность

Деятельность – способ отношения человека к внешнему миру, состоящий в преобразовании и подчинении его целям человека.

Деятельность человека имеет определенное сходство с активностью животного, но отличается творческо-преобразующим отношением к окружающему миру.

Мотив – совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта и определяющих направленность деятельности. В качестве мотивов могут выступать: потребности; социальные установки; убеждения; интересы; влечения и эмоции; идеалы.

Цель деятельности – это осознанный образ того результата, на достижение которого направлено действие человека. Деятельность состоит из цепи действий. Действие – это процесс, направленный на реализацию поставленной цели.

Деятельность людей развертывается в различных сферах жизни общества, ее направленность, содержание, средства бесконечно разнообразны.

Виды деятельности, в которые неизбежно включается каждый человек в процессе своего индивидуального развития: игра, общение, учение, труд.

Игра – это особый вид деятельности, целью которого не является производство какого-нибудь материального продукта, а сам процесс – развлечение, отдых.

Характерные черты игры: происходит в условной ситуации, которая, как правило, быстро меняется; в ее процессе используются так называемые замещающие предметы; нацелена на удовлетворение интереса ее участников; способствует развитию личности, обогащает ее, вооружает необходимыми навыками.

Общение – это вид деятельности, при котором происходит обмен идеями и эмоциями. Часто его расширяют, включая обмен иматериальными предметами. Этот более широкий обмен представляет собой коммуникацию [материальную или духовную (информационную)].

Существует несколько классификаций общения.

В современной науке существует несколько подходов по вопросу связи между деятельностью и общением:

– общение – это элемент любой деятельности, а деятельность – необходимое условие общения, между ними можно поставить знак равенства;

– общение – один из видов деятельности человека наряду с игрой, трудом и т. д.;

– общение и деятельность – это разные категории, две стороны социального бытия человека: трудовая деятельность может протекать и без общения, а общение может существовать без деятельности.

Учение – это вид деятельности, целью которого является приобретение человеком знаний, умений и навыков.

Учение может быть организованным (осуществляется в образовательных учреждениях) и неорганизованным (осуществляется в других видах деятельности как их побочный, дополнительный результат).

Учение может приобрести характерсамообразования.

По вопросу, что такое труд, существует несколько точек зрения:

– труд – это любая сознательная деятельность человека. Там, где есть взаимодействие человека с окружающим миром, можно говорить о труде;

– труд – один из видов деятельности, но далеко не единственный.

Труд – это вид деятельности, которая направлена на достижение практически полезного результата.

Характерные черты труда: целесообразность; нацеленность на достижение запрограммированных, ожидаемых результатов; наличие мастерства, умений, знаний; практическая полезность; получение результата; развитие личности; преобразование внешней среды обитания человека.

В каждом виде деятельности ставятся специфические цели, задачи, используется особый арсенал средств, операций и методов для достижения поставленных целей. Вместе с тем ни один из видов деятельности не существует вне взаимодействия друг с другом, что обусловливает системный характер всех сфер общественной жизни.

Основные классификации деятельности

По объектам и результатам (продуктам) деятельности – создание материальных благ или культурных ценностей.

Творчество – это вид деятельности, порождающей нечто качественно новое, никогда ранее не существовавшее (например, новая цель, новый результат или новые средства, новые способы их достижения).

Творчество – это компонент какой-либо деятельности человека и самостоятельная деятельность (например, деятельность ученых, изобретателей, писателей и т. д.).

Современная наука признает, что любой человек в той или иной мере обладает способностями к творческой деятельности. Однако способности могут развиваться или пропасть. Поэтому необходимо овладевать культурой, языком, знаниями, осваивать способы творческой деятельности, ее важнейшие механизмы.

Важнейшие механизмы творческой деятельности

– Комбинирование, варьирование уже имеющихся знаний.

– Воображение – способность создавать новые чувственные или мыслительные образы в сознании.

– Фантазия (гр. phantasia – психический образ, плод воображения) – характеризуется особой силой, яркостью и необычностью создаваемых представлений и образов.

– Интуиция (лат. intueri – пристально смотреть) – знание, условия получения которого не осознаются.

Таким образом, деятельность является способом существования людей и характеризуется следующими чертами:

– сознательный характер – человек сознательно выдвигает цели деятельности и предвидит ее результаты;

– продуктивный характер – направлена на получение результата (продукта);

– преобразующий характер – человек изменяет окружающий мир и самого себя;

– общественный характер – человек в процессе деятельности, как правило, вступает в разнообразные отношения с другими людьми.

B3. Установите соответствие между видами деятельности и их проявлениями: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Запишите в таблицу выбранные цифры, а затем получившуюся последовательность цифр перенесите в бланк ответов (без пробелов и каких-либо символов).

Что такое внешняя деятельность

Действие всегда связано с целью.

Каждое действие следует рассматривать как решение этой задачи. Таким образом, действие включает в себя акт сознания в виде постановки и удержания цели. Действия человека предметны. Они реализуют биологические, социально-производственные и культурные цели.

Итак, деятельность осуществляется только в виде действия. Но деятельность и действия как психические процессы не тождественны друг другу, потому что одно и то же действие может осуществлять различные виды деятельности и в то же время одна и же деятельность может включать в свой состав различные действия. Действия осуществляются в виде конкретных операций.

Всякое действие делится на операции. Операции характеризуют техническую сторону выполнения действия и направлены на решение конкретных задач в определенных условиях.

Приспособительные операции возникают путем адаптации, непроизвольного подражания или приспособления к предметным условиям ситуаций. В ходе неоднократного повторения какое-либо действие превращается в автоматическую операцию, практически не осознается.

Сознательные операции всегда находятся на границе сознания, поэтому при необходимости всегда осознаются и могут воспроизводиться последовательно, например, для обучения других.

В структуре деятельности также анализируют психофизиологическую и мотивационную основы осуществления деятельности.

1. Психофизиологические функции

К ним относится ряд способностей человеческого организма (способность к ощущению, к образованию и фиксации следов прошлых воздействий, двигательные способности и т. д.). Соответственно можно выделить сенсорные, мнемонические, мыслительные, моторные функции деятельности.

Особую роль играют моторные функции деятельности, поскольку любое внешнее действие реализуется в движениях. Движения бывают врожденные, основанные на безусловных рефлексах, и приобретенные, базирующиеся на условных рефлексах. Выделяют четыре основных вида движений :

2) движения перемещения (ходьба, бег);

4) установка и поддержание поз (сидеть, стоять, лежать и т. д.).

Психофизиологические функции составляют одновременно предпосылки и средства деятельности.

Однако на этом уровне рассматривается лишь операционно-техническая сторона деятельности как психического процесса. Более высоким является мотивационный (смысловой, содержательный) уровень анализа деятельности.

2. Мотивационно-личностный уровень

Человека побуждает к деятельности его потребность, то есть состояние нужды в определенных условиях нормального функционирования организма и личности. Помимо биологических потребностей, человек обладает ещё и социальными, познавательными, эстетическими и другими потребностями.

Внешняя деятельность невозможна без внутренней деятельности, которая, подготавливая внешние действия, тем самым дает возможность достаточно быстро выбирать нужное действие. Внутренняя же деятельность имеет то же строение, что и внешняя деятельность, отличаясь от неё лишь формой протекания. Это означает, что внутренняя деятельность произошла от внешней предметной деятельности в результате процесса интериоризации.

Процесс, обратный интериоризации, называется экстериоризацией.

В результате деятельность представляется как взаимодействие процессов интериоризации и экстериоризации: 1) действия с внешними вещами преобразуются в процессы, протекающие в сознании; 2) на основе деятельности и сознания формируются цель, мотивы, умственный план действий и операций, которые реализуются во внешней деятельности.

Внешняя и внутренняя деятельность

2. Внешняя и внутренняя деятельность

Согласно А.Н. Леонтьеву различают деятельность внешнюю и внутреннюю. Внешняя — это деятельность с предметами материального мира или их обозначениями, она называется, соответственно, материальная и материализованная. Внутренняя — это деятельность уровне сознания, в идеальном плане — оперирован образами, символами, идеями. Приобщение человека человеческой культуре происходит в результате присвоения им тех способов действий, которыми создан предмет. Он овладевает орудиями, приобщается к миру вещей и их функций, впитывает опыт человечества, мир человеческой культуры. Другими словами, первоначально деятельность выполняется человеком во внешнем предметном плане. При этом способы выполнения деятельности он черпает или из наблюдения, подражая другим людям, или получает представление о них из книг и рассказов, т. е. присваивает их от других людей в процессе сотрудничества и общения. А затем проходит интериоризация—перевод присвоенных действий во внутренний план, превращение их в собственные схемы действий, мысли, представления. Таким образ высшие психические функции могут родиться только взаимодействии людей как интерпсихические (приставка «интер» — «между»), и лишь потом становятся индивидуальными, при этом они могут утратить или видоизменить свою исходную внешнюю форму. Параллельно происходит изменение самой формы отражения реальности: возникает рефлексия субъектом действительности своей собственной деятельности, самого себя. В результате порождается (производится) сознание. Таким образом, процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность перемещается во внутренний план, это процесс, в котором внутренний план формируется, Обобщая, определим интериоризацию как переход, в результате которого внешние по своей форме процессы преобразуются в процессы, протекающие в умственном плане; при этом они подвергаются специфической трансформации — обобщаются, вербализуются, сокращаются и, главное, становятся способными к дальнейшему развитию, которое переходит границы возможностей внешней деятельности, В краткой формулировке Ж. Пиаже сказанное звучит так: это переход, «ведущий от сенсомоторного плана к мысли». Л.С. Выготский понимает интериоризацию как «вращивание» внешних предметных действий во внутренний план. В процессе интериоризации он выделял два главных взаимосвязанных момента:

1. орудийную (инструментальную) структуру деятельности человека;

2. включенность индивидуальной деятельности в систему взаимоотношений с другими людьми.

3. Освоение деятельности человеком

В историческом плане человеческая деятельность возникает как деятельность совместная, из которой позднее выделяется деятельность индивидуальная. Освоение индивидуальной деятельности осуществляется путем формирования навыков, умений и привычек.

Навыки — частично автоматизированные действия. В первый период формирования навыка происходит первоначальное знакомство с движением и овладение им, важную роль при этом играет внутренняя картина движения; во второй — автоматизация движения; в третий — окончательная шлифовка движения — стандартизация (стереотипность) и стабилизация (упрочение навыка). В случае приобретенных навыков можно говорить лишь о их частичном автоматизме. Физиологически автоматизация заключается в изменении регулирующей роли сознания: в начале выполнения нового действия оно жестко регулируются сознанием, по мере повторения этого действия сознательный контроль снижается, заменяется сенсорным. Навыки формируются в результате упражнений как многократных целенаправленных повторений действий. При этом по мере упражнений меняется качество действий: происходит совмещение движений, умственный контроль заменяется сенсорным, или один вид сенсорного контроля заменяется другим.

Выполнение автоматизированных действий все же сопровождается контролем. Особенно это ощутимо, если приходится выполнять действия, доведенные до автоматизма, в изменившихся условиях.

Умения — это способы успешного выполнения действий, соответствующие целям и условиям деятельности. Различают учебные, гигиенические, трудовые, спортивные, профессиональные и прочие умения. Умения образуются в результате координации навыков, объединения их в системы. Это означает, что освоение деятельности на уровне умений следует за уровнем навыков. Умение есть такое освоение деятельности, которое обеспечивает безошибочность и гибкость выполнения действия, гарантирующего надежный планируемый результат. Само действие в структуре умения контролируется по его цели. Отличительной особенностью умений является способность изменить последовательность выполняемых действий, характер операций без ущерба для результата. Умелый человек в разных, даже в изменившихся неблагоприятных ситуациях способен достичь высокого результата деятельности.

Умения и навыки развиваются в результате многократных упражнений (повторяющихся действий), требуют усердия и терпения.

Жизненное значение умений и навыков чрезвычайно велико. Они уменьшают физические и умственные усилия, прилагаемые для выполнения действий, высвобождая таким образом энергию, ослабляя напряжение.

Устойчивые навыки образуют привычное поведение. Привычка есть потребность в выполнении определенных действий. Физиологическую основу привычки образует динамический стереотип, сформированный как система условно рефлекторных связей в ответ на некоторые повторяющиеся условия. Динамический стереотип — достаточно устойчивое образование, и его «ломка» как изменение привычки может проходить весьма болезненно. Так, отмечаемые адаптационные проблемы при смене места работы, переезде на другое место жительства, переводе школьников в другой класс, другую школу — все они представляют собой изменение привычки, «ломку» динамического стереотипа. В подобных случаях полезно знать особенности нервной системы (пластичность — ригидность), чтобы создать соответствующую установку на предстоящие перемены.

Внешняя деятельность и внутренняя деятельность

Рисунок Формы деятельности по А.Н.Леонтьеву

Внутренняя деятельность формируется из внешней деятельности. Процесс интериоризации состоит не в том, что внешняя деятельность перемещается в предшествующий план сознания, это процесс, в котором внутренний план формируется. Внутренняя деятельность, как и внешняя, побуждается мотивами, сопровождается эмоциональными переживаниями (не менее, а часто и более острыми), имеет свой операционально-технический состав, т. е. состоит из последовательности действий и реализующих их операций. Разница только в том, что действия производятся не с реальными предметами, а с их образами, а вместо реального продукта получается мысленный результат.

| Внутренние действия подготавливают внешние действия. Они экономизируют человеческие усилия, давая возможность достаточно быстро выбрать нужное действие. Они дают человеку возможность избежать грубых, а иногда и роковых ошибок. |

| Внутренняя деятельность имеет принципиально то же строение, что и внешняя деятельность, и отличается от нее только формой протекания |

| Внутренняя деятельность произошла из внешней, практической деятельности путем процесса интериоризации. Под последним понимается перенос соответствующих действий в умственный план. |

Для успешного воспроизведения какого-то действия «в уме» нужно обязательно освоить его в материальном плане и получить сначала реальный результат. Например, продумывание шахматного хода возможно лишь после того, как освоены реальные ходы фигур и восприняты их реальные следствия. При интериоризации внешняя деятельность, хотя и не меняет своего принципиального строения, сильно трансформируется. Особенно это относится к ее операционально-технической части: отдельные действия или операции сокращаются, и некоторые из них выпадают вовсе; весь процесс протекает намного быстрее и т. п.

Представления о структуре деятельности применимы также к анализу всех психических процессов. А. В. Запорожец сформулировал положение, что способ действия является живым отображением предмета. Для возникновения ощущения необходимо элементарное сенсорное действие. Это положение доказывалось в исследованиях В. И. Аспина, В. В. Запорожца, А. Н. Леонтьева, Н. Б. Познанской.

Для возникновения образа восприятия необходимо осуществление сложного перцептивного действия, включающего в свой состав систему предметных операций.

Действие – основа мышления, необходимое условие формирования смыслов, их расширения и углубления.

В действии лежит начало рефлексии. Действие трансформируется в поступок и становится главным формообразующим фактором и одновременно единицей анализа личности.

Вопросы для самопроверки

Верны ли высказывания?

Сознание не может рассматриваться как замкнутое в самом себе: оно должно быть выведено в деятельность субъекта:

а) высказывание верно

б) высказывание неверно

Ответ: а) высказывание верно это получило название «размыкание» круга сознания

Поведение нельзя рассматривать в отрыве от сознания человека. При рассмотрении поведения сознание должно быть не только сохранено, но и определено в своей фундаментальной функции.

а) высказывание верно

б) высказывание неверно

Ответ: б) высказывание неверно, поведение может регулироваться бессознательным

а) высказывание верно

б) высказывание неверно

а) высказывание верно

б) высказывание неверно

г) психофизиологические функции

Глоссарий:

1. А. Н. Леонтьев: «Мы называем деятельностью не всякий процесс. Этим термином мы обозначаем только такие процессы, которые, осущеcтвляя то или иное отношение человека к миру, отвечают собой, соответствующей им потребности». «Деятельность есть молярная, не аддитивная единица жизни телесного, материального субъекта. В более узком смысле, т.е. на психологическом уровне, это единица жизни, опосредованной психическим отражением, реальная функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта в предметном мире. Иными словами, деятельность – это не реакция и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои внутренние переходы и превращения, свое развитие».

2. С. Л. Рубинштейн: «…деятельность человека в целом – это прежде всего воздействие, изменение действительности; … это не только воздействие, изменение мира и порождение тех или иных объектов, но и общественный акт или отношение в специфическом смысле этого слова. Поэтому деятельность – это не внешнее делание, а позиция по отношению к людям, обществу, которую человек всем своим существом, в деятельности проявляющимся и формирующимся, утверждает».

3. В. Д. Шадриков: «…деятельность– как форма активного отношения к действительности, направленного на достижение сознательно поставленных целей, связанных с созданием общественно значимых ценностей и освоением общественного опыта».

Презентация

Общие условия выбора системы дренажа: Система дренажа выбирается в зависимости от характера защищаемого.

Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.