Что такое вотчинное землевладение

Вотчина и поместье: разница между формами феодального владения

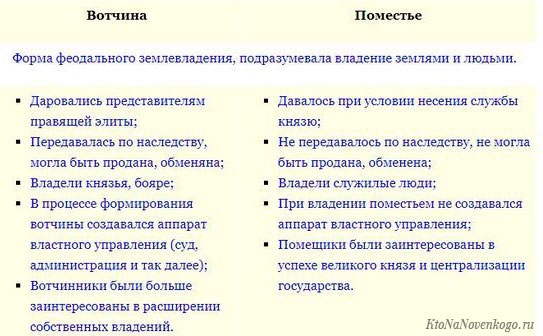

В русской художественной литературе слова «вотчина» и «поместье» нередко используются как синонимы. Однако с научной точки зрения это неверно. Хотя понятия «вотчина» и «поместье» достаточно близки, они далеки от тождественности, ибо обозначают разные формы феодального землепользования.

Происхождение названий понятий «вотчина» и «поместье»

Чисто лингвистический анализ уже помогает заметить разницу между понятиями «вотчина» и «поместье». Эти названия напрямую связаны с сущностью именуемых явлений.

Слово «вотчина» образовано от коря «отче», то есть отец. Перевести его на современный русский можно как «от отца», то есть «наследство», «родовое имущество».

Слово же «поместье» происходит от «место», «поместить», то есть территория, где кто-то или что-то находится в данный момент. Соответственно, этот термин не содержит отсыла к неким изначальным правам, не зависящим от текущего момента.

Вотчинное и помещичье землевладение на Руси: история развития

При этом оба понятия относятся к феодальному периоду русской истории и довольно долгое время существовали параллельно. Однако вотчинное землевладение сформировалось ранее поместного.

Слово «отчина» можно встретить, например, в решении Любечского съезда князей 1099 года: «…каждый да держит отчину свою». Этим подразумевалось, что права каждого князя-участника на его владение неотъемлемы. Однако понятно, что участники съезда пользовались уже известным им понятием, обозначая словом «отчина» наследство предков феодала, земли, где феодал был полноправным правителем.

Поэтому считается, что вотчины могли появиться на Руси в Х веке или даже несколько ранее – как форма земельного вознаграждения от князя своим лучшим слугам. Владение это награжденный мог передавать по наследству без дополнительных условий. Поскольку размер вотчины часто был довольно значительным, ее владелец становился крупным феодалом – боярином. В период феодальной раздробленности положение удельных князей во многом стало схожим с положением вотчинников-бояр.

Понятие «поместье» более новое. Оно возникло в XV веке, то есть в период новой централизации Руси. Нуждаясь в значительном войске и преданных слугах, московские князья и цари стали наделять приближенных землей на условиях несения определенного рода службы. Земельный надел в этом случае служил своего рода формой оплаты (при этом в этот же период земли могли быть пожалованы кому-то в вотчину).

Соответственно, и пользоваться наделом помещик мог только до тех пор, пока заслуживал оплаты, то есть нес службу. Надел ему не принадлежал – унаследовать его можно было только в том случае, если наследник брался исполнять ту же службу, что нес наследодатель. В этом плане поместье более всего похоже на западноевропейский феод в его классическом варианте. Однако, в отличие от Западной Европы, помещики на Руси изначально становились преимущественно вассалами монарха (великого князя или царя). Раздача поместий боярами-вотчинниками не имела широкого распространения.

Для решения вопросов, связанных с распределением поместий, Иваном Грозным был создан Поместный приказ. Он существовал до петровских преобразований. В 1714 году Петр I уравнял в правах вотчинные и помещичьи владения. С этого момента для всей земельной собственности знати использовалось понятие «имение» (от слова «иметь»).

Общие черты и различия вотчины и поместья

Между вотчиной и поместьем можно найти немало общих черт. Для начала, это феодальные формы землевладения. И вотчина, и поместье имеют в своем начале пожалование от сюзерена – только на разных условиях.

И вотчина, и поместье включают в себя не только землю как таковую, но рабочую силу для ее обработки. Вотчины и поместья жаловались вместе с проживающими на соответствующих территориях крестьянами, которые становились обязанными по отношению к держателю земли, зависимыми от него. Формы зависимости могли различаться, но они были в любом случае.

В принципе, вотчина (как и поместье) могла быть изъята у владельца. Это было возможным потому, что вотчинники (как и помещики) считались подданными высшего сюзерена (великого князя, царя), а не независимыми владетелями. К примеру, Иван Грозный при создании опричнины отнимал вотчины у тех бояр, чьи земли находились на опричной территории, если сами владельцы в опричнину не вписывались. Им полагалась компенсация землями в земщине. Отъем вотчины мог быть и формой наказания за какое-то преступление.

Но лишение вотчины считалось особо серьезным, жестоким наказанием. Поэтому широкое его применение (в первую очередь Иваном Грозным) рассматривалось современниками как проявление деспотизма правителя, злоупотребления властью. Привычкой первого царя отбирать вотчины возмущались едва ли не больше, чем массовыми пытками и казнями.

Однако различий между двумя формами владения тоже немало. И главное – владение вотчиной не налагало на феодала никаких особых обязательств. Если боярин не нес никакой службы, это не могло рассматриваться как причина изъятия у него вотчины. Именно поэтому и передать вотчинные земли по наследству можно было свободно, без дополнительных условий.

Теоретически существовало и право владельца продать или обменять вотчинные земли. На деле практиковалось такое редко – вотчина все же считалась имуществом родовым, а не частным. Но практика раздела единого владения между несколькими наследниками была обычной. Вотчину (или ее часть) также можно было перевести в категорию церковного владения – например, пожертвовать монастырю или внести в качестве вклада при собственном постриге. Кстати, церковные владения на Руси по всем признакам были близки к вотчинным.

Вотчинник имел гораздо больше прав относительно зависимого населения своего владения. Ему делегировались многие государственные полномочия (в частности, судебные). Помещик тоже обладал подобными правами, но в очень урезанном виде. Наконец, с вотчины обычно взималось куда меньше налогов и поборов, чем с поместья.

Помещик же, пользуясь доходами с надела, не имел права распоряжения им. Унаследовать поместье сын помещика мог только с согласия властей. Ему могли отказать даже в том случае, если он брался нести ту же службу, что и его отец. Мало того – один помещик в течение жизни мог сменить не одно поместье. Время от времени Поместный приказ проводил проверки и перераспределение поместных наделов. При этом обязанностей у помещика было больше, чем у вотчинника.

Именно помещиков изначально именовали словом «дворянин» (от «двор», то есть домохозяйство). Только после уравнения статусов поместий и вотчин это слово превратилось в обозначение представителя высшего сословия как такового.

Статус поместья и вотчины в принципе сходен со статусом доменных и феодных владений в средневековой Западной Европе. Различия тут обусловлены особенностями исторического развития разных регионов. Различия же между вотчиной и поместьем указывают на разный статус их владельца в феодальной иерархии.

Что такое вотчина в историческом смысле и современном контексте

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Кому из нас не доводилось слышать фразы типа «Это не моя вотчина» или «Наконец-то Максу вернули его вотчину» и т.д.!

В общем контексте вроде бы все понятно, но многие ли точно знают, что такое вотчина и какое значение она имела для развития феодальных отношений и государства в целом?

Ну что ж, для полноценного раскрытия этой темы нам с вами придется совершить небольшой экскурс в отечественную историю периода примерно от VIII-IX и вплоть до XVIII вв., когда понятия вотчины и поместья были объединены в новом типе землевладения – имении.

«Вотчина» — что это в истории

Чтобы не погружаться в довольно древнюю этимологию этого слова, достаточно обратиться к праславянскому языку, давшему нам два смысловых оттенка слова «отец» («otьсь»): «отчий» (как производное от «отьнь») и «отьчина» (как производное от диалектного «otьkь», которое могло означать и «самец животного», и «опекун, ответчик», и «хозяин, владелец»).

Таким образом, со времен формирования законного права на владение землей вотчина – это «отцовская собственность».

По сути это был передаваемый по наследству комплекс собственности, включающий в себя:

В Западной Европе того периода существовала аналогичная форма землевладения, которая называлась боклендом или аплодом (эти термины нередко использовались и в России как синонимы вотчины).

Крестьяне при этом оставались в своей общинной организации, в роли которой выступали альменды или коммуны (на Руси это были сельские общины).

Вотчина в Древней Руси и после ее распада

Начиная со второй половины VIII века, вотчинное владение землей начало заметно превалировать среди других типов феодальной собственности, и подобное главенствующее положение сохранялось в древнерусском государстве еще почти десять веков.

Одна вотчина могла отличаться от другой по величине и/или экономической структуре, что было обусловлено как ролью владения конкретного вотчинника, так и типом феодальной повинности зависимых крестьян.

Что касается разновидностей вотчинного землевладения, то их до конца XI века было всего три:

Все без исключения вотчинники обладали достаточно обширными правами и привилегиями – они могли вершить суд в пределах своего землевладения, собирать подати и даже внедрять ленную систему в отношениях со своими вассалами.

Обладая правом практически безусловной собственности на унаследованную или благоприобретенную землю, владельцы вотчины могли свободно ею распоряжаться:

После распада Древнерусского государства (так называемый Период раздробленности) вотчинников, обретавших все большее влияние на политическую жизнь отдельных княжеств, начали серьезно ограничивать в правах.

Так, некоторых вотчинников государство обязывало служить именно тому князю, на землях которого находились владения этих собственников.

Другим владельцам земли, особенно если вотчина была родовая (потомственная), запрещалось продавать или менять унаследованную собственность без согласия всех представителей своего рода. Чуть позже земельные собственники были лишены и права вершить суды в своих вотчинах.

Чем поместье отличалось от вотчины

К концу XIV века, когда процесс централизации на Севере и Востоке Руси шел полным ходом, великокняжеская власть заметно окрепла и усилилась. Политические преобразования, введенные Иваном III и продолженные Иваном IV, в первую очередь затронули принципы вотчинного землевладения.

В корне изменился и юридический характер поземельных отношений боярина/князя и его вольнонаемного слуги. Если раньше «вольник» мог в одном уделе быть слугой (работать на князя), а в другом – владеть вотчиной, то сейчас служба на княжеском дворе увязывалась с землевладением.

Эти кардинальные перемены и послужили своеобразным триггером (это как?) для запуска процесса трансформации вотчинных принципов владения землей в систему поместного землевладения.

К чему это привело:

Со временем государственная служба, увязанная с землевладением, стала повинностью, а мысль о том, что землей может владеть лишь тот, кто служит царю, стала неписаным правилом.

Вскоре это правило окончательно восторжествовало и превратилось в основной принцип поместной системы: землевладение – это привилегия служилых лиц.

Вот так и получилось, что в гражданском обществе XVI века практически не осталось землевладельцев-вотчинников, не принадлежавших к служилому классу. И это понятно, поскольку государство стремилось обеспечивать служебную пригодность не столько отдельных лиц, сколько целых служилых родов и фамилий.

Процессы ограничений в вотчинном землевладении шли параллельно с расширением правовых основ, предусмотренных для поместий.

Эти тенденции, когда вотчинные владения постепенно уравнивались с поместными, развивались по нарастающей вплоть до XVIII века, когда и вотчина, и поместье утратили свою правовую базу.

Это произошло в марте 1714 года. На волне своих масштабных реформ Петр I издал еще один важный для Российского государства указ (ныне известный как «Указ о единонаследии»), в силу которого окончательно устранялась разница между поместными и вотчинными землевладениями, объединенными в новый вид земельной собственности, который стал называться имением.

Вотчина в современном контексте

На сегодня исторический смысл слова «вотчина» почти полностью утрачен, хотя сам термин остается в специфике научного употребления.

Что касается обыденной жизни, то обычно под вотчиной мы подразумеваем какую-нибудь территорию, организацию, область или сферу, в которой кто-то ощущает себя знатоком, экспертом, гуру. Или ведет себя по-хозяйски, держится чересчур уверенно.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (2)

Сейчас термин вотчина можно применить к зажравшимся чиновникам, которые годами сидят на своих местах и чувствуют себя настоящими феодалами, отсюда и коррупция проистекает. Все ведь друг друга знают, доверяют, потому и взятки брать не боятся, а вот если бы чиновники не засиживались на одном месте, то и с созданием поместных корпораций жуликов и воров возникли бы непреодолимые сложности.

Вечеслав: да, задолбали уже эти либералы. Как только до власти дорвутся — так и начинают ее использовать по полной. А вот те, кто не смог дорваться — критикуют, ибо завидно, что у кормушки не они стоят. Надо какой-то тест на либерализм придумать, что бы таких в чиновники не пускать.

Вотчина

Полезное

Смотреть что такое «Вотчина» в других словарях:

вотчина — См … Словарь синонимов

вотчина — ВОТЧИНА, истор. Вид земельной собственности, владение, приобретенное или пожалованное с правом передачи по наследству, с правом продажи, заклада и т.п. (см. Сл.РЯ XI XVII. 3. 74). И нет этой отдаленной государевой вотчине ни конца, ни края,… … Словарь трилогии «Государева вотчина»

ВОТЧИНА — 1) древнейший вид земельной собственности в России, переходившей по наследству. Возникла в 10 11 вв. (княжеская, боярская, монастырская), в 13 15 вв. господствующая форма землевладения. С кон. 15 в. противостояла поместью, с которым сближалась … Большой Энциклопедический словарь

ВОТЧИНА — ВОТЧИНА, вид земельной собственности (наследственное семейное или корпоративное владение). Возникла в 10 11 вв. (княжеская, боярская, монастырская), в 13 15 вв. основная форма землевладения. С конца 15 в. бытовала наряду с поместьем, с которым… … Русская история

Вотчина — термин древнерусского права, обозначавший земельное имущество с правами полной частной собственности на него. Возник в Киевской Руси в IX X вв. (В. князей и бояр). В XI XV вв. В. стала преобладающей формой феодального наследуемого землевладения.… … Энциклопедия права

ВОТЧИНА — 1) древнейший вид земельной собственности в России, переходившей по наследству. Возникла в X XI вв. (княжеская, боярская, монастырская); в XIII XV вв. господствующая форма землевладения. С конца XV в. противостояла поместью, с которым сближалась… … Юридический словарь

ВОТЧИНА — ВОТЧИНА, древнейший вид земельной собственности в России, родовое имение, переходившее по наследству. Возникла в 10 11 веков (княжеская, боярская, монастырская), в 13 15 веках господствующая форма землевладения. В конце 15 17 веков отличалась от… … Современная энциклопедия

ВОТЧИНА — ВОТЧИНА, вотчины, жен. (ист.). В Московской Руси родовое имение крупного землевладельца (князя, боярина), переходившее от отца к сыну. Толковый словарь Ушакова. Д.Н. Ушаков. 1935 1940 … Толковый словарь Ушакова

ВОТЧИНА — ВОТЧИНА, ы, жен. На Руси до 18 в.: родовое наследственное земельное владение. | прил. вотчинный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова. С.И. Ожегов, Н.Ю. Шведова. 1949 1992 … Толковый словарь Ожегова

Вотчина — термин, употребляемый в русской исторической литературе для обозначения комплекса феодальной земельной собственности (земля, постройки, живой и мертвый инвентарь) и связанных с нею прав на зависимых крестьян. Синонимами вотчины являются сеньория … Политология. Словарь.

В X столетии на территории Киевской Руси появились первые феодалы, которым принадлежали большие земельные наделы. Тогда же в русских документах появляется слово вотчина. Это особая правовая форма древнерусского землевладения. До конца XIII столетия вотчина была основной формой владения земельным участком.

Происхождение термина

Бояре и князья получали вотчину от своих предков. Богатые землевладельцы имели в подчинении несколько вотчин и могли увеличить свои территории с помощью выкупа, обмена или же захвата общинных крестьянских земель.

Правовые аспекты

Вотчина – это собственность одного конкретного человека или организации. Общинные и государственные земли вотчинными правами не обладали. Хотя общественное владение было малозначащим в то время, но оно давало возможность прожить миллионам крестьян, обрабатывавших эти земли без права на них.

Обладатель вотчины мог совершить обмен, продажу или разделение земельного участка, но лишь с согласия своих родственников. По этой причине владельца вотчины полноправным собственником назвать было нельзя. Позднее к классу частных землевладельцев присоединилось духовенство.

Собственники вотчинных земель владели рядом привилегий, особенно в сфере судопроизводства. Также вотчинники имели право собирать подати, имели административную власть над проживавшими на их землях людьми.

Что входило в понятие вотчины

Не нужно думать, что земля, переходящая по наследству, представляла собой лишь угодья, пригодные для сельского хозяйства. Вотчина в Древней Руси – это строения, пашни, леса, луга, домашний скот, инвентарь, а главное, крестьяне, проживающие на вотчинной земле. В те времена крепостного права как такового не существовало, и крестьяне могли свободно переходить с земельных наделов одного вотчинника к другому.

Боярская вотчина

Наряду с частной и церковной земельной собственностью, существовала и боярская вотчина. Это земля, предоставляемая в качестве награды царем своим личным слугам – боярам. На пожалованную землю распространялись те же права, что и на простую вотчину. Боярская вотчина быстро стала одной из крупнейших на Руси – земельные богатства бояр прибывали за счет расширения территорий государства, а также путем распределения конфискованного имущества опальных бояр.

Феодальная вотчина

Такая форма землевладения, как поместье, возникла в XIII веке. Причина, по которой вотчина утратила свое значение, носит правовой характер. Как можно видеть, во времена раздробленности Руси служба при князе не была связана с землевладением – вольный слуга мог владеть землей в одном месте, а служить боярину в другом. Таким образом, приближенное положение какого-либо землевладельца никак не отражалось на количестве его земель. Платила только земля, а службу несли только люди. Феодальная вотчина это четкое правовое разделение сделала настолько распространенным, что бояре и вольные слуги при ненадлежащем уходе за землей теряли на нее право, и угодья возвращались крестьянам. Постепенно вотчинное землевладение стало привилегией служивых лиц, находящихся в подчинении у самого царя. Так формировалась феодальная вотчина. Это землевладение было наиболее распространенным видом земельной собственности, государственные и церковные земли начали наращивать свои территории гораздо позднее.

Возникновение поместий

В 15 веке появилась новая форма владения земельными участками, которая постепенно меняла устаревшие принципы владения землей, такие как вотчина. Это изменение в первую очередь касалось землевладельцев. Отныне их право владеть и управлять вотчинами было стеснено – унаследовать землю и распоряжаться ею позволялось лишь узкому кругу лиц.

В Московии XVI века в гражданской переписке практически не встречается слово «вотчина». Оно исчезло из словоупотребления, а лица, которые не состояли на государственной службе, перестали называться вотчинниками. Те же люди, которые отслужили государству, имели право на земельный надел, называющийся поместьем. Служивых людей «помещали» на земли ради охраны или в качестве оплаты за службу государству. С прекращением срока службы земля возвращалась в царскую собственность, и позднее эта территория могла быть передана другому лицу за заслуги перед царем. Наследники первого владельца прав на поместную землю не имели.

Две формы землевладения

Вотчина и поместье – это две формы владения землей в Московии 14-16 веков. И приобретенные, и переданные по наследству земли постепенно теряли свои различия – ведь на землевладельцев и той, и другой формы собственности налагались одинаковые обязанности. Крупные землевладельцы, получившие угодья как награду за службу, постепенно добились права передавать поместья по наследству. В сознании многих владельцев земли права вотчинников и служилых людей нередко переплетались, известны случаи, когда поместные земли пытались передать по наследству. Данные судебные казусы привели к тому, что государство всерьез озаботилось проблемой землевладения. Правовая путаница с порядком наследования поместья и вотчины вынудила царскую власть принять законы, уравнивающие оба этих вида землевладения.

Земельные законы середины XVI века

Наиболее полно новые правила землевладения были изложены в царских указах 1562 и 1572 годов. Оба данных закона ограничивали права владельцев княжеских и боярских вотчин. Частным образом допускались случаи продажи вотчинных участков, однако количеством не больше половины и то – только кровным родственникам. Это правило было прописано уже в Судебнике царя Ивана и подкреплено многочисленными указами, вышедшими позднее. Вотчинник мог завещать часть своих земель собственной жене, но только во временное владение – «на прожиток». Распоряжаться отданной землей женщина не могла. После прекращения владения такая вотчинная земля передавалась государю.

Для крестьян оба вида собственности были равнозначно тяжелыми – и владельцы вотчины, и собственники поместий имели право взыскивать подати, вершить суд, забирать людей в армию.

Итоги поместной реформы

Эти и другие изложенные ограничения преследовали две основные цели:

Таким образом, поместная реформа практически упразднила юридический смысл вотчинного землевладения. Вотчина сравнялась с поместьем – из законного и безусловного владения обладание земельной собственностью превратилось в собственность условную, напрямую связанную с законом и желанием царской власти. Трансформировалось и понятие «вотчина». Это слово постепенно исчезло из деловых документов и разговорной речи.

Развитие частного землевладения

Поместье стало искусственным стимулом развития землевладения в Московской Руси. Огромные территории были розданы государевым людям благодаря поместному праву. В настоящее время невозможно определить точное взаимоотношение поместных и вотчинных земель – точной статистики земельных угодий не велось. Приращение новых земель затрудняло учет существующих владений, которыми на тот момент обладали частные лица и государство. Вотчина – это старинное правовое землевладение, на тот момент оно значительно уступало поместному. Например, в 1624 году Московский уезд насчитывал поместных земель около 55% от всех имеющихся сельскохозяйственных угодий. Такое количество земель нуждалась не только в правовом, но и в административном аппарате управления. Типичным местным органом защиты землевладельцев стали уездные дворянские собрания.

Уездные общества

Имение

В 1714 году вышел царский указ о единонаследии, согласно которому вся земельная собственность подчинялась единым правам наследования. Возникновение этого вида земельной собственности окончательно объединило понятия «поместье» и «вотчина». Это новое правовое образование пришло в Россию из Западной Европы, где на тот момент давно уже существовала развитая система землеустройства. Новая форма землевладения получила название «имение». С этого момента вся земельная собственность становилась недвижимым имуществом и подчинялась единым законам.