Что такое бородино у лермонтова

Литература

Именная карта банка для детей

с крутым дизайном, +200 бонусов

Закажи свою собственную карту банка и получи бонусы

План урока:

Рассказ о начальном этапе творчества Лермонтова

Интерес поэта к истории России. Мотивы создания и историческая основа стихотворения «Бородино»

Михаил Лермонтов родился в дворянской семье 15 октября 1814 г. Он рано потерял мать, умершую в 22 года от чахотки, отец с ним почти не общался по настоянию бабушки, которая вырастила внука в своем имении Тарханы. Мальчик получил домашнее образование, особое внимание уделялось иностранным языкам, музыке и живописи. Литературным творчеством Лермонтов увлекался с самых юных лет.В 14 лет был отдан в Московский благородный пансион при университете, в котором после окончания пансиона проучился два года. В 18 лет решил стать офицером и поступил в военное учебное заведение в Петербурге. В 1834 г. был определен в гусарский полк, расквартированный в Царском селе.

Лермонтов с детства интересовался прошлым России. Одним из самых известных произведений на тему русской истории стало стихотворение «Бородино», написанное в канун 25-летия Бородинской битвы. Это крупнейшее ожесточенное сражение между русской и французской армиями, состоявшееся 7 сентября 1812 г., длилось более 12 часов, от восхода да заката. Сначала армии Наполеона в ходе боевых действий удалось захватить позиции русской армии, но русские отбили атаки и вынудили вернуться противника на исходные позиции. Главнокомандующий русской армии фельдмаршал М.И. Кутузов намеревался возобновить сражение и атаковать противника утром, но после донесения о масштабах потерь, отдал приказ к отступлению.

Лермонтов, родившийся спустя два года после этих событий, с детства был осведомлен о русско-французской войне по рассказам младшего брата своей бабушки,двоюродного деда – Афанасия Алексеевича Столыпина, отставного артиллерийского офицера, участника Бородинского сражения.История крупнейшей битвы стала частью семейной истории поэта. Воспоминания родственника сыграли значимую роль в создании стихотворений о войне 1812 г.: «Два великана», «Поле Бородина». Идея стихотворения «Бородино» зародилась у Михаила еще в 1832 г., когда он был студентом Московского университета. Воплощена эта идея была в 1837 г., когда двадцатитрехлетний Лермонтов был уже офицером. Вскоре ему предстояло отправиться в ссылку на Кавказ, где довелось самому участвовать в сражениях и проявить себя храбрым и бесстрашным человеком. Стихотворение «Бородино» стало печатным дебютом поэта. Опубликовано оно было в журнале «Современник» в 1837 г. и сразу нашло признание у читателей.

Сюжет и композиция «Бородино»

Картины Бородинского сражения. Образ войны

Сюжетная композиция «Бородино» построена как диалог двух людей: старик отвечает на вопрос молодого человека, которому небезразличны события прошлого России.Это задушевный разговор старшего поколения с поколением нынешним, на котором теперь лежит обязанность защиты Родины. Основой сюжета стал рассказ пожилого солдата о легендарном Бородинском сражении. С первых строк стихотворение проникнуто идеей народного единения, эта идея олицетворена образом Москвы. Хотя столицей государства был Санкт-Петербург, первопрестольная Москва всегда оставалась символом России.

Начинает солдат свое повествование, вспоминая о прежних временах. Онс упреком сожалеет, что в младшем поколении не видит такой отваги и самоотверженности, как у его однополчан, отдавших жизни на Бородинском поле. В воспоминаниях ветерана воскресают события рокового для России времени: отступление русского войска и недовольство старых вояк отступлением, определение командованием места для решающей битвы, двухдневная перестрелка с французами, ночь накануне боя, клятва воинов, ход самого сражения, моральное состояние солдат после боя.

Картины Бородинского сражения представлены с позиции солдата-артиллериста. Мощь столкновения передана им в череде лаконичных и ярких оценок: «земля тряслась», «смешались в кучу кони, люди», «залпы тысячи орудий», «ядрам пролетать мешала гора кровавых тел». Подчеркивается продолжительность, стремительность и ожесточенность битвы.

Впервые в поэтическом тексте повествование о важном историческом событии велось от лица простого солдата, а не офицера, дворянина, аристократа. Ранее в подобных батальных произведениях главными героями были полководцы или правители, а не человек из народной среды. В стихотворении нет упоминания ни об одном реальном историческом лице: Наполеоне, Кутузове и др.Лермонтов одним из первых русских поэтов подчеркнул главенствующую роль и героизм русских солдат в борьбе с захватчиками, показал непарадную сторону войны. Это взгляд на войну изнутри, а не с точки зрения военной стратегии полководцев. Лермонтов описал даже бытовые мелочи солдатского походного быта: перед боем кто-то чистил кивер [3] избитый, кто-то штык точил и пр. Собирательный образ обычного рядового солдата стал олицетворением главного защитника русской земли – народа.

Стихотворение «Бородино» относится к гражданской,патриотической лирике. Это многоплановое произведение, его жанр литературоведы определяют, как батальную поэму, народную оду, патриотическую балладу.Реалистическим, конкретным изображением событий стихотворение относится к литературному течению реализма, однако присутствуют и элементы романтизма в прославлении воинов, изображенных«могучим, лихим племенем», настоящими богатырями.

Образ безымянного рассказчика

Патриотический пафос стихотворения. Тема героизма русского солдата

Ярким и самобытным образом стихотворения стал участник сражения у деревни Бородино с французами. Это обобщенный образ рядового защитника Отечества. Старый воин говорит не только от себя, но и от лица народа: «постоим мы головою за Родину», «умереть мы обещали».В речи старого солдата звучит гордость за подвиг народа, частицей которого он себя считает.Высказывания безымянного рассказчика наполнены чувством патриотизма и единения со своими товарищами.

Речь рассказчика понятна и эмоциональна, изобилует просторечными высказываниями: «что толку в этакой безделке», «картечь [4] визжала», «был хватом», «брат мусью», «ушки на макушке» и др. Но при описании батальных сцен использована возвышенная лексика: «грозной сечи», «сражен», «сверкнув очами», «ликовал» и др. Критик В.Г. Белинский так оценил речевую манеру героя: «В каждом слове слышите солдата, язык которого, не переставая быть грубо простодушным, в то же время благороден, силен и полон поэзии».

Картины сражения и рукопашных схваток переданы им реалистично, детально описан ход битвы.Очевидец рассказывает о страшном событии без пафоса, вспоминая с прибаутками, как «прилег вздремнуть», как заряжал пушку, подтрунивая над противником. Выражая свое отношение к происходившему, ветеран проявляет себя как терпеливый, спокойный, честный, храбрый человек.

Историческое значение стихотворения «Бородино»

Патриотической идеей проникнуто стихотворение Лермонтова «Бородино», в котором прославляется подвиг народа, выступившего единой силой против захватчиков.Война с Наполеоном раскрыла всю мощь и силу духа русского народа. Поэт выразил не только свой собственный взгляд на историческую роль Бородинского сражения, но и общенациональную точку зрения. Словами юного героя он напоминает о сохранении исторической национальной памяти и бесценного опыта предков: «Недаром помнит вся Россия про день Бородина». Стихотворение своим патриотическим народным духом оказало влияние на творчество многих писателей и поэтов. О войне стали писать не только крупномасштабно, теперь уделяли внимание незаметным многочисленным безымянным героям из народа. Л.Н. Толстой заметил, что «Бородино» затронуло его душу, стало «зерном», из которого вырос роман «Война и мир». Стихотворение было настольно популярным в разных кругах общества, что неизвестным сочинителем текст был положен на музыку, «Бородино» стали считать русской народной песней.

Словарь

Хват – разговорное слово, означает «ловкий», «умелый»

Кивер – в XIX в. особой формы головной убор военного

Стихотворение и анализ «Бородино»

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром Москва, спаленная пожаром, Французу отдана? Ведь были ж схватки боевые, Да, говорят, еще какие! Недаром помнит вся Россия Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время, Не то, что нынешнее племя: Богатыри — не вы! Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля… Не будь на то господня воля, Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали, Досадно было, боя ждали, Ворчали старики: «Что ж мы? на зимние квартиры? Не смеют, что ли, командиры Чужие изорвать мундиры О русские штыки?»

И вот нашли большое поле: Есть разгуляться где на воле! Построили редут. У наших ушки на макушке! Чуть утро осветило пушки И леса синие верхушки — Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго И думал: угощу я друга! Постой-ка, брат мусью! Что тут хитрить, пожалуй к бою; Уж мы пойдем ломить стеною, Уж постоим мы головою За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке. Что толку в этакой безделке? Мы ждали третий день. Повсюду стали слышны речи: «Пора добраться до картечи!» И вот на поле грозной сечи Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета, И слышно было до рассвета, Как ликовал француз. Но тих был наш бивак открытый: Кто кивер чистил весь избитый, Кто штык точил, ворча сердито, Кусая длинный ус.

И только небо засветилось, Все шумно вдруг зашевелилось, Сверкнул за строем строй. Полковник наш рожден был хватом: Слуга царю, отец солдатам… Да, жаль его: сражен булатом, Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами: «Ребята! не Москва ль за нами? Умремте же под Москвой, Как наши братья умирали!» И умереть мы обещали, И клятву верности сдержали Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий Французы двинулись, как тучи, И всё на наш редут. Уланы с пестрыми значками, Драгуны с конскими хвостами, Все промелькнули перед нами, Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений. Носились знамена, как тени, В дыму огонь блестел, Звучал булат, картечь визжала, Рука бойцов колоть устала, И ядрам пролетать мешала Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало, Что значит русский бой удалый, Наш рукопашный бой. Земля тряслась — как наши груди, Смешались в кучу кони, люди, И залпы тысячи орудий Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы Заутра бой затеять новый И до конца стоять… Вот затрещали барабаны — И отступили бусурманы. Тогда считать мы стали раны, Товарищей считать.

Да, были люди в наше время, Могучее, лихое племя: Богатыри — не вы. Плохая им досталась доля: Немногие вернулись с поля. Когда б на то не божья воля, Не отдали б Москвы!

Краткое содержание

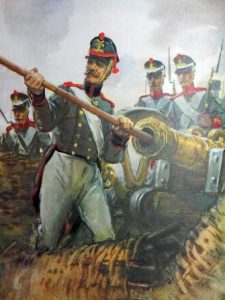

Иллюстрация В. Шевченко

Молодой человек просит рассказать старого солдата про нападение на Россию Наполеона. Участник Отечественной войны вспоминает, что русские долго отступали и были недовольны. Отступление продолжалось до Бородинского поля, где командование решило дать противнику генеральное сражение. Два дня прошли в перестрелке, которая не дала никакого результата. На третий день состоялся знаменитый Бородинский бой. Сражение продолжалось до темноты, было очень ожесточенным и привело к большим потерям с обеих сторон. Русские солдаты смогли удержать позиции и были настроены принять новый бой. Только по решению командования армия вновь отступила и оставила Москву. Солдат гордится тем, что принадлежит к числу участников знаменитой битвы. Многие из них погибли в бою или уже умерли, а достойной смены среди молодого поколения, к сожалению, нет.

Анализ

История создания

Стихотворение «Бородино» было написано М. Ю. Лермонтовым в связи с 25-летней годовщиной самого знаменитого сражения Отечественной войны 1812 г. Поэт использовал в работе свое раннее произведение «Поле Бородина», перенеся из него целиком некоторые строки.

«Бородино» было впервые напечатано в 1837 г. в пушкинском журнале «Современник».

Гражданская лирика. По стилю изложения (разговорная речь, назидательная форма) стихотворение напоминает народное предание.

Центральная тема произведения

Иллюстрация В. Шевченко

До сих пор нет единого мнения о том, кто же одержал победу в Бородинской битве. Противники остались на прежних позициях, потери русских и французских войск были примерно равны. Более того, после сражения Кутузов принимает решение оставить Москву, что в высших кругах расценивается как явный позор.

Наполеон вступает в поверженную столицу России, но после этого триумфа его прежде непобедимая армия начинает разваливаться на глазах. Поход заканчивается поспешным отступлением, бегством императора и последовательным уничтожением остатков его войск.

Этот парадокс объясняется тем, что в Бородинском сражении русские одержали пока еще не материальную, но нравственную победу над противником. В стихотворении Лермонтов обращает особое внимание на небывалый подъем патриотизма среди рядовых солдат.

На протяжении всей отечественной истории русские войска лучше всего воевали, защищая свою землю. Будет уместно также вспомнить известную поговорку: «Русский мужик долго запрягает, да быстро едет». Отступление вглубь страны и сдача городов Наполеону постепенно приводили к усилению национального духа. Под стенами столицы рассказчик выражает общую, восторжествовавшую в рядах солдат, идею: «Уж постоим мы головою за родину свою!»; «Умремте ж под Москвой»; «Что значит русский бой удалый». В условиях смертельной угрозы, нависшей над Россией, эти фразы не выглядят напыщенно и воспринимаются совершенно естественно.

Иллюстрация В. Шевченко

Весь рассказ старого солдата свидетельствует о мощном патриотическом порыве. Это выражается в полном пренебрежении опасностью («…в перестрелке. Что толку в этакой безделке?»); эпическом описании сражения («рука бойцов колоть устала»); насмешливом отношении к противнику («брат мусью», «и отступили бусурманы»).

Рассказчик твердо уверен в том, что сдача Москвы произошла по «Божьей воле». Сами солдаты были готовы мужественно защищаться до последнего человека.

Проблематика

В «Бородине» поставлена серьезная проблема о выяснении причин победы России в Отечественной войне 1812 г. Традиционно заслуга приписывается главнокомандующим армиями. Лермонтов даже не упоминает о Кутузове и других русских знаменитых полководцах. По мнению автора, победу над Наполеоном одержал весь русский народ, сумевший сплотиться в единое целое.

Иллюстрация В. Шевченко

Волю народа выражали не умудренные знаниями и опытом стратеги, а рядовые командиры. Яркий пример — полковник, который пользовался безграничным авторитетом у подчиненных и был «слуга царю, отец солдатам».

Еще одна проблема стихотворения волновала Лермонтова на протяжении всей жизни: резкое различие между двумя поколениями. К поколению победителей Наполеона поэт относил и декабристов, противопоставляя им людей, выросших в годы николаевской реакции.

Укор солдата современному поколению («богатыри — не вы») несет в себе тайный глубокий смысл. Только «могучее, лихое племя» могло отстоять родину и бросить вызов самой царской власти. Такие великие дела уже не под силу изнеженным и трусливым современникам Лермонтова.

Размер и композиция

Стихотворение написано разносложным ямбом. Поэт использовал редкую форму стихосложения — семистишие. Впоследствии она будет названа бородинской строфой.

Произведение представляет собой монолог главного героя, который отвечает на вопрос молодого человека, заданный в первой строфе. Композиция кольцевая: начало и конец монолога практически полностью идентичны.

Выразительные средства

Автор использует разнообразные художественные средства выразительности: эпитеты («грозной сечи», «в земле сырой», «протяжный вой»), олицетворения («звучал булат, картечь визжала»), сравнения («как тучи», «как наши груди»).

Лермонтов очень удачно сочетает разговорную речь («тут как тут», «ушки на макушке») с возвышенными героическими фразами («грозной сечи», «сверкнув очами»).

Монолог непосредственного участника Бородинского сражения очень эмоционален. Его воздействие усилено многочисленными вопросительными и восклицательными предложениями: «Что ж мы? на зимние квартиры?», «Ребята! не Москва ль за нами?», «Ну ж был денек!».

Чему учит автор

Лермонтов с большим уважением относился к участникам Отечественной войны 1812 г. Он не видел достойных примеров среди современников, поэтому призывал их никогда не забывать «про день Бородина», ставший символом национального величия.

Бородино

— Скажи-ка, дядя, ведь не даром

Москва, спаленная пожаром,

Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, еще какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!

— Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля…

Не будь на то господня воля,

Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали,

Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики:

«Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:

Есть разгуляться где на воле!

Построили редут.

У наших ушки на макушке!

Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —

Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдем ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.

Что толку в этакой безделке?

Мы ждали третий день.

Повсюду стали слышны речи:

«Пора добраться до картечи!»

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень.

Прилег вздремнуть я у лафета,

И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый:

Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито,

Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,

Все шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй.

Полковник наш рожден был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражен булатом,

Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! не Москва ль за нами?

Умремте же под Москвой,

Как наши братья умирали!»

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денек! Сквозь дым летучий

Французы двинулись, как тучи,

И всё на наш редут.

Уланы с пестрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нами,

Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений.

Носились знамена, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой.

Земля тряслась — как наши груди,

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы

Заутра бой затеять новый

И до конца стоять…

Вот затрещали барабаны —

И отступили бусурманы.

Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,

Могучее, лихое племя:

Богатыри — не вы.

Плохая им досталась доля:

Немногие вернулись с поля.

Когда б на то не божья воля,

Не отдали б Москвы!

Стихотворение Лермонтова «Бородино»: текст, анализ, краткое содержание

М.Ю. Лермонтов, «Бородино». Полный текст стихотворения и краткое изложение. История Бородинского сражения. Анализ произведения.

«Бородино» — стихотворение М.Ю. Лермонтова, посвящённое Бородинскому сражению 7 сентября 1812 года. В тот день русские войска под командованием Кутузова дали бой «Великой армии» Наполеона на подступах к Москве. Это сражение — одна из самых известных героических страниц в русской военной истории.

Стихотворение написано особым размером, «бородинской строфой», в которой чередуются четырёхстопный и трёхстопный ямб. Впервые опубликовано в 1837 году.

Полный текст стихотворения

БОРОДИНО

«Скажи-ка, дядя, ведь недаром

Москва, спалённая пожаром,

Французу отдана?

Ведь были ж схватки боевые,

Да, говорят, ещё какие!

Недаром помнит вся Россия

Про день Бородина!»

«Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!

Плохая им досталась доля:

Не многие вернулись с поля…

Не будь на то господня воля,

Не отдали б Москвы!

Мы долго молча отступали.

Досадно было, боя ждали,

Ворчали старики:

«Что ж мы? на зимние квартиры?

Не смеют, что ли, командиры

Чужие изорвать мундиры

О русские штыки?»

И вот нашли большое поле:

Есть разгуляться где на воле!

Построили редут.

У наших ушки на макушке!

Чуть утро осветило пушки

И леса синие верхушки —

Французы тут как тут.

Забил заряд я в пушку туго

И думал: угощу я друга!

Постой-ка, брат мусью!

Что тут хитрить, пожалуй к бою;

Уж мы пойдём ломить стеною,

Уж постоим мы головою

За родину свою!

Два дня мы были в перестрелке.

Что толку в этакой безделке?

Мы ждали третий день.

Повсюду стали слышны речи:

«Пора добраться до картечи!»

И вот на поле грозной сечи

Ночная пала тень.

Прилёг вздремнуть я у лафета,

И слышно было до рассвета,

Как ликовал француз.

Но тих был наш бивак открытый:

Кто кивер чистил весь избитый,

Кто штык точил, ворча сердито,

Кусая длинный ус.

И только небо засветилось,

Всё шумно вдруг зашевелилось,

Сверкнул за строем строй.

Полковник наш рождён был хватом:

Слуга царю, отец солдатам…

Да, жаль его: сражён булатом,

Он спит в земле сырой.

И молвил он, сверкнув очами:

«Ребята! не Москва ль за нами?

Умрёмте ж под Москвой,

Как наши братья умирали!»

И умереть мы обещали,

И клятву верности сдержали

Мы в Бородинский бой.

Ну ж был денёк! Сквозь дым летучий

Французы двинулись, как тучи,

И всё на наш редут.

Уланы с пёстрыми значками,

Драгуны с конскими хвостами,

Все промелькнули перед нами,

Все побывали тут.

Вам не видать таких сражений.

Носились знамена́, как тени,

В дыму огонь блестел,

Звучал булат, картечь визжала,

Рука бойцов колоть устала,

И ядрам пролетать мешала

Гора кровавых тел.

Изведал враг в тот день немало,

Что значит русский бой удалый,

Наш рукопашный бой.

Земля тряслась — как наши груди;

Смешались в кучу кони, люди,

И залпы тысячи орудий

Слились в протяжный вой…

Вот смерклось. Были все готовы

Заутра бой затеять новый

И до конца стоять…

Вот затрещали барабаны —

И отступили бусурманы.

Тогда считать мы стали раны,

Товарищей считать.

Да, были люди в наше время,

Могучее, лихое племя:

Богатыри — не вы.

Плохая им досталась доля:

Не многие вернулись с поля.

Когда б на то не божья воля,

Не отдали б Москвы!»

Краткое содержание для читательского дневника

Ветеран войны 1812 года по просьбе молодого солдата вспоминает своё участие в Бородинском сражении. После вторжения Наполеона русская армия долго отступала, бывалые солдаты ворчали и жаждали битвы. Наконец для сражения было выбрано Бородинское поле под Москвой.

Утром перед боем полковник обратился к солдатам с призывом: «Ребята! не Москва ль за нами? / Умрёмте ж под Москвой». Бойцы дали клятву сражаться до конца.

Битва выдалась жаркой и кровавой. Рассказчик вместе с товарищами защищал земляной редут, весь день одну за другой отбивая атаки французов. Лишь к вечеру сражение стихло, стали считать убитых и раненых. Вспоминая павших товарищей, рассказчик сокрушается, что сегодня таких богатырей уже не найти, и не перестаёт жалеть, что «по божьей воле» пришлось оставить французам Москву.

Кратчайшая история Бородинского сражения

В июне 1812 года французский император Наполеон Бонапарт со своей армией вторгся в Россию, намереваясь быстро разгромить русскую армию в генеральном сражении недалеко от границы. Однако русское командование во главе с М.Б. Барклаем-де-Толли не дало ему этой возможности: войска стали отступать к Москве с арьергардными боями, изматывая неприятеля.

Многие, как верно замечено в стихотворении Лермонтова, считали это стратегическое отступление «трусливым» и критиковали Барклая. В августе царь Александр I назначил главнокомандующим М.И. Кутузова. Тот не был активным сторонником генерального сражения, но вынужден был его дать, чтобы не оставлять Москву без боя.

Битва состоялась 26 августа (7 сентября по новому стилю) на Бородинском поле, в 125 километрах от Москвы. Бой продолжался 12 часов. Потери были огромными: по 30–40 тысяч убитых с каждой стороны. Французы дорогой ценой смогли захватить позиции русских на левом фланге и в центре. Однако к вечеру, когда сражение прекратилось, наполеоновская армия отошла на прежние позиции. Ни одна из сторон не смогла одержать убедительной победы и разгромить противника.

На следующий день Кутузов не стал продолжать сражение, а дал приказ отступать. В дальнейшем русская армия без боя оставила Москву и продолжила стратегический отход. Война закончилась победой русской армии: войско Наполеона было постепенно частично уничтожено и вынуждено бежать, хотя и не проиграло ни одного крупного сражения.

Русские и французские историки по сей день спорят о том, кто одержал победу при Бородине. Французы утверждают, что выиграл Наполеон, ведь он заставил русскую армию отступить и в дальнейшем без боя взял Москву. Россияне настаивают, что Кутузов не проиграл, а исполнил свой план: дал сражение, уничтожил заметную часть неприятельского войска и при этом сохранил боеспособную армию.

Редут, уланы, драгуны – значение непонятных слов

Басурман — иностранец, иноверец, враг.

Бивак — походный военный лагерь.

Драгуны — кавалеристы, умеющие воевать в пешем строю.

Кивер — высокий солдатский головной убор.

Лафет — станок с колёсами, на котором перевозят пушку.

Редут — это обнесённое рвом круговое укрепление из земли или камня. «Редутом Раевского» иногда называли центральную батарею русской армии при Бородине, где, по-видимому, и сражался главный герой стихотворения.

Уланы — бойцы лёгкой кавалерии.

Подробнее о непонятных словах из стихотворения «Бородино» читайте в нашей специальной статье: Что такое редут? Кто такие уланы и драгуны?

Краткий анализ стихотворения. Что писать в сочинении?

Михаил Юрьевич Лермонтов родился в 1814 году, и об Отечественной войне много знал по рассказам очевидцев. В частности, в «Бородине» нашли отражение воспоминания родного брата его бабушки — офицера-артиллериста Афанасия Алексеевича Столыпина. Афанасий Алексеевич в возрасте 24 лет отличился в Бородинском сражении.

Героем стихотворения тоже стал артиллерист. Однако рассказчик в «Бородине» не дворянин, а простой солдат. Собеседник обращается к нему «дядя» — так молодые солдаты называли ветеранов службы. Это не какой-то конкретный человек, а безымянный символ русской доблести, патриотического подвига 1812 года.

Солдат-рассказчик говорит то «простонародным» языком («Постой-ка, брат мусью!»), то языком поэта — самого Лермонтова («звучал булат»). Он описывает происходящее при Бородине от первого лица, из самой гущи событий, что придаёт стихотворению уникальное звучание. «До Лермонтова таких описаний не было», — отмечал советский лермонтовед Ираклий Андроников. В дальнейшем этот же метод стали использовать другие авторы, в том числе Лев Толстой в «Войне и мире»

По мнению Виссариона Белинского, главная мысль стихотворения — «жалоба на настоящее поколение, дремлющее в бездействии, зависть к великому прошедшему, столь полному славы и великих дел». Эту мысль старый солдат озвучивает уже во второй строфе, ею же завершается стихотворение:

— Да, были люди в наше время,

Не то, что нынешнее племя:

Богатыри — не вы!