Что такое драйвер экономики

Драйвер роста экономики применительно к промышленности

В современной экономической литературе существуют разные толкования понятия «драйвер роста». В ряде работ этот термин выступает синонимом понятий «источник роста», «точка роста», «локомотив роста». В других работах подчеркивается отличие между «точкой роста» (источником, подающим «импульс роста») и «драйвером роста» (механизмом, обеспечивающим связь между источником роста и экономической системой). Мы будем использовать понятие «драйвер роста» во втором значении. Для нас представляют интерес те драйверы роста, которые применимы именно к промышленности как источнику роста.

«Импульс роста», заданный притоком доходов в отдельный сектор экономики, может быть распространен на другие с помощью нескольких механизмов (рис. 1). В секторах, включенных в промышленные производственные цепочки, импульсы роста в первую очередь распространяются на компании, относящиеся к «соседним» звеньям цепочки, а также на смежные компании — промышленные потребители, для которых распространение такого импульса роста связано с обеспеченностью необходимой продукцией (приемлемой по качеству и цене) для переработки или собственного потребления. Импульс роста также распространяется на поставщиков материалов, оборудования, технологий, услуг, поскольку на их продукцию возникает дополнительный спрос. Действие этих двух драйверов роста в дальнейшем распространяется на более широкий круг компаний посредством мультипликативных процессов.

Рис. 1. Драйверы роста экономики в результате притока доходов в отдельной промышленной отрасли — источнике роста

Кроме того, увеличение доходов может быть распространено через потребительский спрос сотрудников компаний растущего сектора экономики, а также через механизм перераспределения доходов через госбюджет, заключающийся в осуществлении бюджетных расходов (социальных, инвестиционных и т. д.) за счет более высоких налоговых и иных обязательных отчислений данного сектора. Последние два механизма также оказывают влияние на состояние компаний других секторов, однако это происходит через «посредничество» определенных групп потребителей или госструктур. Результативность каждого из этих механизмов определяется различными факторами. Так, распространение импульса роста на покупателей и поставщиков зависит от того, какую роль в экономике играют покупатели и поставщики компаний-источников роста, являются ли они отечественными. Результативность распространения роста через доходы персонала компаний зависит от численности занятых и уровня заработной платы в компаниях растущего сектора, бюджетного перераспределения — от величины налоговой нагрузки, структуры расходов бюджета и др.

Драйверы развития экономики: что это означает, основные факторы и точки роста

После 2014-2015 гг. в экономической системе России наблюдался спад, вызванный общемировыми тенденциями в политике, а также слабой государственной поддержкой отдельных отраслей. Для преодоления кризиса и перехода к постиндустриальному типу экономики необходимы изменения в ее структуре.

Спад экономики в России.

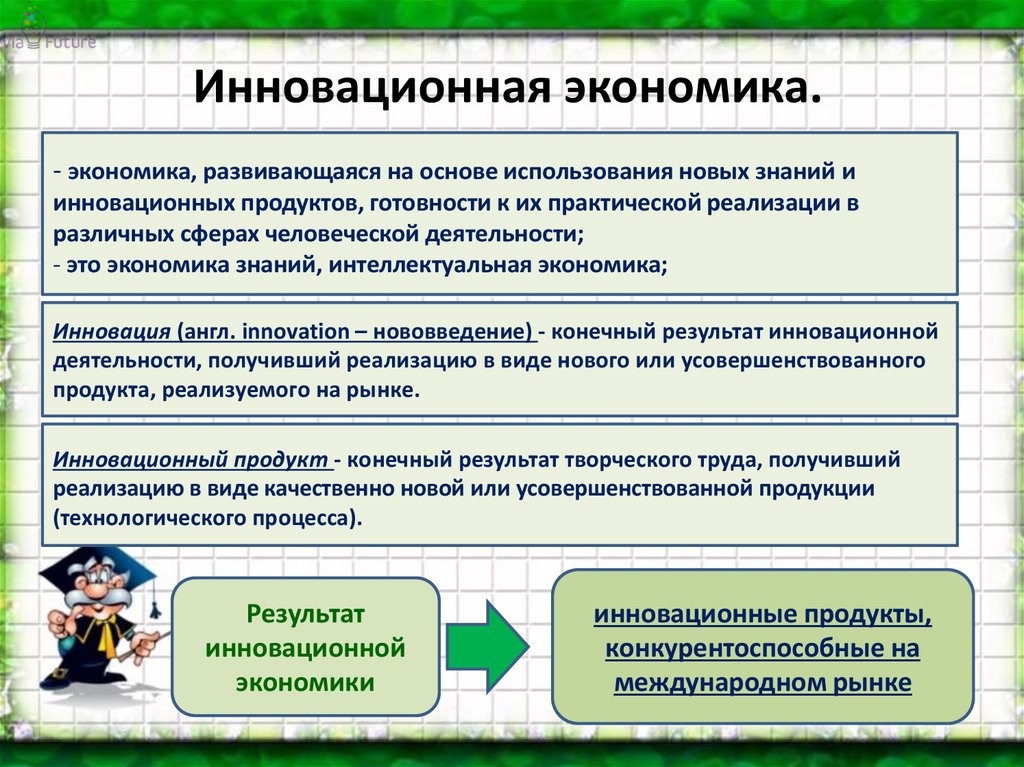

Драйверы развития экономики основаны на инновационных изменениях, преобразовании экономической политики государства, поддержке науки, образования, человеческого капитала, увеличении производительности, оплаты труда, инвестиций в бизнес и производство.

Понятие драйверы роста и их значение для экономики

Драйверы развития — катализаторы роста экономики, создающие фундамент экономической стабильности во всех секторах за счет многоуровневых связей и коопераций.

Основные драйверы экономики.

Выделяют 5 основных движущих механизмов для долгосрочного прогресса:

Инновационная модель экономики.

Как драйверы экономического роста влияют на реализацию стратегических целей государства:

Факторы, влияющие на развитие экономики

По мнению аналитиков из российских научно-экономических журналов, нельзя ожидать долгосрочного развития экономики без трансформации ее структуры, выделения точек, драйверов роста. Какие факторы определяют устойчивые темпы развития:

При этом факторами, препятствующими экономическому развитию России, являются нестабильность финансовой сферы, увеличение инфляции, теневая и коррупционная деятельность в экономике, негативные внешнеполитические явления.

Социальные проблемы и управленческие ошибки тормозят ее рост меньше, но в долгосрочной перспективе также несут ущерб.

Что такое драйверы роста и какими они могут быть для России

Среди прочих мер, за 4 года Гувер начал больше крупных строек, чем за предыдущие 30 лет. Дороги. Мосты. Здания. Вообщем все то самое, что мы называем инфраструктурой.

Почему? Да потому что, в среднем, дом строится за 6 месяцев под ключ. Дом строили местные небольшие компании, которые нанимают местных рабочих и продают эти же дома, опять местным.

А дом, это не просто дом. Это дороги, трубы, провода, запорная арматура, счетчики, кондиционеры, котлы и все это местное производство.

Большой железобетонный муравейник может построить только большая компания. И деньги уйдут большей частью в офшор. А вот небольшой дом в 200 метров, способна построить бригада из 5 человек. Причем, если это местные рабочие, эти деньги останутся в экономике.

Есть и еще один плюс. Коммуникации к 300 домам будут стоить дешевле, чем к одному дому с 300 квартирами.

Просто потому, что к 300 домам коммуникации можно прокладывать в пластиковых трубах, низкого диаметра и давление в них будет невысокое. А лежат такие трубы до 50 лет без всякого ремонта.

Т.е. обслуживать такие коммуникации сможет небольшая местная компания, а не к-нить «гор-водоканал». И опять деньги в экономике.

Вот и получается, что России достаточно принять нормальные законы, которые позволят проживать на своей земле и заниматься коллективными инвестициями. Которые заставят монополии подводить коммуникации за нормальный и обоснованный прайс и срок и мы получим кучу рабочих мест и тот самый драйвер роста о котором говорим.

Да, стоимость подключение эл-ва в частном поселке на землях сельхоз. назначения в 100 домов по 10-12 соток = 150 000 с участка и 6-12 месяцев.

Вода 100 000 и 2-3 месяца, если бурить свою скважину на поселок.

При таких сроках и ценах, жить в своем доме дорого. Очень дорого. Цены должны быть раза в 3 ниже, а на газ в 10 раз ниже.

Ну например, что бы получить разрешение на врезку, когда у вас все готово, нужно получить счет в центральном газовом хозяйстве. Что бы получить счет, нужно ждать 3 месяца, потом дать взятку, а потом долго ходить и просить. После оплаты, вам нужно получить разрешение на врезку. Ну вы поняли, про ожидание и взятку.

А сейчас придумали новую мульку. Нужно получить НОМЕР ДОГОВОРА в центральном газовом хозяйстве. Ага. Тоже нужно ходить месяц, и когда сами заплатите взятку, вам его дадут =)))

Да, взятки вы платите вполне официально, той компании которая вам проводит газ, за услуги по. подключению, пожарной безопасности, получению разрешительной документации и т.д.

С пробуждением от летаргического сна. У нас такие посёлки итак уже лепят пачками на любой вкус.

Жить в собственном доме это и вовсе отдельное удовольствие, которое для молодой семьи так себе идея. Минусов гораздо больше, не говоря уже о цене.

Поддержал бы топикстартера если бы топик не скатился в оконцовке к пафосному надрыву.

Ага, ага. Ебём друг дружку, а деньги в кружку. Альф, помнится, предлагал нечто подобное:

— Альф, как ты думаешь решить проблему бездомных?

— Уже решил!

— Как решил?

— Для каждого из них строится дом.

— А что ты думаешь делать с безработицей?

— Её уже нет. Все строят дома!

— Может и войн больше нет?

— А кому воевать? Все бегают, обои для новых домов выбирают.

строителей понабежало. считаю,что автор прав. сам живу в частном доме,где подключение газа обошлось в 170 т.р. есть еще у меня магазин сельский по которому идет газовая труба,дак вот,подключение юрлица уже 360 т.р.и это просто за врезку в магистраль+трубы и прочую херь оплачиваешь сам. все эти коммунальные компании и газовщики контролируются частниками,они дерут столько,сколько захотят. ах да,еще есть у меня мясной цех,отопление 18 тыщ в месяц)))) за температуру +12 в помещениях. и пысы: электричество потребляемое магазом выходит в 60 т.р.

Ответ на пост «»Владимир Владимирович, вас развели»»

И чего ждать от системы с такой организацией? Ясен пень, что если можно за 50 тыщ купить членство имея комп и 50 тыщ то кто-то так и сделает. А потом начнёт забирать заказы на геподряд.

А такая ситуация со СРО это только часть проблемы. Реестра специалистов так и нет. Я имею ввиду то, что в 2017 вроде бы планировалось включение всех проектировщиков в реестр, а потом включили только ГИПов. А если его таки сделают, то тоже не понятно в каком виде, скорее всего в таком, чтобы выгнать мелкий бизнес с рынка. В нормативке творится какой-то мрак, Минстрой обновляет нормативы с бешеной скоростью, так, что по списку обязательных действует один СП, а по списку добровольных уже 2 раза обновлённая версия того СП, что в обязательных. При чем там уже даже названия разделов и нумерация пунктов не совпадают. В новых СП присутствует куча ошибок и так далее

У меня как только время появилось после работы в экспертизе, так я сразу и бахнул свою боль, ещё год назад:

За последние 20 лет, к сожалению, сложилось уничижительное отношение к работе и роли проектировщиков в процессе строительства. Строители считают, что что там «нарисовали» проектировщики смотреть не нужно, так как проектировщики ничего не понимают, а мы (строители) уже 10 (20, 30, вставить нужное) таких объектов построили. Заказчики стоят на позиции «я заказчик, я плачу деньги, поэтому делайте так как я сказал, а строительные нормы меня не интересуют». Оплата труда проектировщиков резко снизилась, соответственно под сокращение сразу же попал нормоконтроль и проверка выполненной документации на стороне проектировщиков. При этом, у крупных заказчиков, не говоря о мелких, часто нет не то что отдела (управления) капитального строительства, а даже просто человека, уровня квалифицированного ГИПа, который бы разбирался в проектной документации и мог осуществить входной контроль документации при передаче от проектировщиков заказчику. И долгое время такая система работала, «как-то» проходилась экспертиза и «получались» разрешения на строительство, пока с 2017 года не начали приводить в порядок Градостроительный кодекс, вводить ЕГРЗ, в целом ужесточать правила и контроль… Вот, если вкратце, и причина сложностей на экспертизе.

Раньше проектировщика, непосредственного исполнителя, проверял руководитель группы, главный специалист, нормоконтроллер, кроме того разделы проекта обязательно согласовывались между собой. От заказчика тоже работали квалифицированные специалисты в строительной отрасли. А теперь раздел выполняет один человек и этот раздел сразу идёт в руки заказчику, от лица которого часто выступает юрист или экономист, а затем, без всяких проверок, раздел идёт в экспертизу. Даже если проектировщик-исполнитель суперквалифицированный в свой области специалист (правда, если стоимость вашего проекта ниже среднерыночной цены, то это скорее всего не так), он может просто где-то ошибиться или чего-то недосмотреть, как любой человек. И его ошибка попадает сразу на экспертизу. Хорошо если это был квалифицированный специалист, он скорее всего не допустит критичных ошибок. А вот если вы заказали проект по «конкурентной» цене, то практически наверняка это будет не одна ошибка, а очень много и таких, которые могут потребовать значительной переработки проекта.

Из-за чего часто возникают долговременные проблемы на экспертизе:

Некачественно выполненные инженерные изыскания. Например, в геодезии в начале проектирования отсутствует съёмка, согласованная с сетевыми организациями, появляется только по замечаниям экспертизы и оказывается, что через здания или рядом идут какие-нибудь сети. Всё, нужно или выносить, если есть куда и разрешает сетевая организация или уменьшать габариты здания. Пока вопрос не решится экспертиза встала.

Или в экологии отсутствуют, например, исследования по наличию/отсутствию радона (паразитов, загрязнений почвы…) на участке. По замечаниям делают исследование, которые показывают превышение показателей по радону и всё, экспертиза встала, потому что нужно проектировать отдельный раздел противорадоновых мероприятий. Который, в зависимости от серьёзности ситуации может «потянуть» за собой изменения в ПЗУ, АР, КР, ОВ, ЭЛ, ООС.

Отсутствие исходно-разрешительной документации (ИРД) или ИРД выполнена неправильно (сюрприз-сюрприз, в гос. структуры тоже ошибаются и нам попадались градостроительные планы земельных участков (градпланы) с ошибками, некорректные технические условия и так далее).

Например, градостроительный план участка должен быть получен до начала проектирования, так как он является сборником градостроительных правил для данного участка, в нём указаны предельные параметры зданий, допустимые места размещения зданий и сооружений, ограничения, присутствующие на участке и так далее. Но часто бывает, что проектировщикам говорят «проектируйте так, мы всё получим как надо», получают градплан перед экспертизой и на экспертизе выясняется, например, что на данном участке, нельзя размещать здание запроектированного назначения. Хорошо если это просто ошибка и градплан можно заменить (что занимает в около месяца), а если нет, то изменение назначения земельных участков требует публичных слушаний и этот процесс занимает уже от 3х месяцев. Вот и всё, экспертиза встала на срок от месяца до 3х, в лучшем случае.

Такая же ситуация бывает с техническими условиями, которые тоже должны быть в начале проектирования. Иначе, на экспертизе выясняется, что эксперты увидели технические условия (ТУ) раньше проектировщиков и, согласно ТУ, для обеспечения здания энергоресурсами не хватает мощности существующих сетей. И опять всё, экспертиза встала, потому что заказчику с проектировщиками нужно решать, что делать, получать другие ТУ (от 2х недель, если вообще дадут) или проектировать использование резервуары, дизель-генераторы, котельные… Обычно каждое из таких решений требует внесения изменений не только в профильный раздел, а практически во все разделы проектной документации. Например, чтобы запроектировать аккумулирующий резервуар для воды нужно:

найти место. Если есть возможность расположить на территории участка, то нужно вносить изменения в ПЗУ, ПБ (обычно воды на пожаротушение не хватает), ООС (они вообще всё описывают), КР (фундаменты), ПОС

если на улице расположить нельзя, нужно искать место в здании, соответственно занимая полезную площадь. Вносим изменения в АР, ТХ, ОВ

То есть, в большинстве случаев, нельзя просто так взять и поменять отдельный раздел, нужно вносить изменения почти во все разделы.

Сейчас добавилось ещё санэпид заключение на проект СЗЗ, которое должно быть среди ИРД при заходе на экспертизу. Если его нет, то его нужно разработать, получить на него экспертное заключение, а потом санэпид заключение, что занимает от полутора месяцев при хорошем раскладе. Пока его не будет положительное заключение выдать невозможно.

Кроме этого разных случаях может требоваться другая ИРД. И, если её отсутствие выясняется на экспертизе, то автоматом экспертиза останавливается, пока не будет получена эта ИРД и не разработаны соответствующие мероприятия в проектной документации.

Бывают просто грубые ошибки при проектировании, возникающие из-за того, что исполнитель неквалифицированный или просто ошибся, а его никто не проверил ни на стороне проектировщика, ни на стороне заказчика.

Таким образом, если раньше до эксперта раздел проверялся на правильность и совместимость с другими разделами 2-3 раза, то теперь не проверяется вообще. И эксперт должен отработать сначала за ГИПа или службу заказчика, чтобы привести в порядок ИРД, потом за руководителя группы или главного специалиста проектировщиков, чтобы исправить ошибки в проектировании (часто бывает, что эксперт просто говорит какие есть варианты решения проблемы, потому что проектировщики сами не в состоянии предложить технические решения, соответствующие требованиям технических регламентов), я даже не говорю про оформление, а только потом непосредственно за эксперта чтобы проверить соответствие проекта ИРД и результатам инженерных изысканий. Вот и ответ на вопрос почему экспертиза занимает так много времени, а также отсылка к первой статье о стоимости экспертизы: квалифицированный специалист не будет делать такую работу за 1 250р. Это же и ответ на то почему экспертиза проходит тяжело и нервно: необходимость переделывать и пересматривать основные технические решения в, казалось бы, конце процесса никому не добавляет душевного здоровья и позитива, в том числе и нам, экспертам. Что я могу сказать проектировщикам, которым нужно переделать пол проекта из-за того, что они не смогли получить ТУ в начале проектирования? Только «переделывайте», потому что я, как эксперт, должен буду подписаться электронной подписью не только за свой заключение, но и за раздел проектной документации, который будет на вечном хранении в ГИС ЕГРЗ после выдачи положительного заключения. Я понимаю боль проектировщиков, которым, скорее всего, придётся переделать бесплатно и заказчика, у которого горят сроки, соответственно он теряет деньги, но подписываться за нарушения и думать всё ли дальше будет нормально или что-нибудь рухнет и дойдёт до суда я не хочу.

Научно-исследовательский журнал

Drivers of economic growth: regional aspect

Жуковская И.Ф.

Кучина А.О.

1. к.э.н., доцент

2. студент 3 курса

ФГБОУ ВО «Владимирский государственный университет имени Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»

Zhuckovskaya I.F.

Kuchina A.O.

1. Ph.D., Associate Professor in Economics

2. 3 st student

Vladimir State University named after Alexander and Nikolay Stoletov

Аннотация: В статье рассмотрены общие тенденции в экономико- социальном состоянии владимирского региона начиная от промышленности и заканчивая образовательной сферой. Отражены возможности применения драйверов роста региональной экономики в современных условиях.

Abstract: The article considers the general trends in the economic and social state of the Vladimir region. The possibilities of using sources of growth of the regional economy in modern conditions are reflected.

Ключевые слова: драйверы роста, региональная экономика, экономический рост, потенциал развития.

Keywords: growth drivers, regional economy, economic growth, development potential.

Для того чтобы импульсы роста, возникающие на том или ином рынке (априори демонстрирующем трансграничную природу), смогли проникнуть в смежные отрасли внутри национальной экономики, оказать на них мультипликативное стимулирующее воздействие, а тем более превратиться в локомотив экономического развития, нужны специальные механизмы управления процессами создания сложных многоуровневых связей в системе – драйверы [6].

Драйверы экономического роста – это совокупность различных сложных механизмов, которые улавливают потенциальный рыночный спрос и направляют импульсы, идущие от точек роста, захватывая разнообразные активы, в мощное течение, которое меняет экономику страны [6]. Также существует другое определение: механизмы, обеспечивающие связь между источником роста и экономической системой [4].

Драйверы могут иметь различную природу, однако основная функция драйвера – это формирование целостной внутристрановой системы вертикальных и горизонтальных связей, улавливающих и распространяющих импульсы, идущие от точек роста на отдельных рынках, преимущественно внутри национальной системы.

Проблема поиска драйверов экономического роста России в современных условиях стоит очень остро. Состояние застоя отечественной экономики наблюдается в течение нескольких лет, о чём свидетельствует весьма противоречивое развитие российской экономики за последние годы.

Начавшиеся в 2014 г. «санкционные войны» (которые продолжаются до сих пор), резкое снижение цен на нефть привели к снижению валового притока капитала за 2014-2017 гг. (по оценкам специалистов, примерно на уровне 280 млрд долл. [3, с. 5]), его оттоку из страны, сокращению бюджетных доходов и спровоцировали кризисную ситуацию в стране (в 2015 г. объем ВВП сократился на 3%, рост инфляции составил 12,9%). Осознание этой ситуации потребовало от государства решения довольно сложной задачи, не только реализации традиционных антикризисных мер (путем проведения жесткой бюджетной и кредитно-денежной политики), но и адаптации российской экономики к новым условиям хозяйствования, что в итоге позволило несколько стабилизировать ситуацию. Так в 2018 году наблюдался рост ВВП на 2,3%, но устойчивым его назвать пока нельзя.

Согласно макроэкономическому прогнозу Минэкономразвития России на 2018-2020 гг. [12] драйверами экономического роста должны были стать промышленное производство, строительство и торговля, а также инвестиции государства и бизнеса в реальный сектор. Примечательно, что прежде значительно больше надежд в Правительстве возлагали на добывающие производства и аграрный комплекс. Однако, по итогам 2018 г., объем производства обрабатывающих отраслей увеличился на 0,3%, строительства на 0,4%, на транспорте – на 0,2%, а в оптовой и розничной торговле наблюдалось снижение в 0,2%, в сфере услуг – на 0,3%, в сельском хозяйстве – на 0,1%. По данным Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, в среднем по стране в 2017-2018 гг. банкротилось по 1100 предприятий в месяц.

Не удалось и остановить рост инфляции, которая оказала влияние на уровень жизни населения. Согласно данным Росстата, из-за продуктовых контрсанкций цены на продовольственные товары в России в 2014-2018 гг. выросли более, чем на треть (42,1%). Это спровоцировало спад уровня жизни населения, который стал самым продолжительным за вест постсоветский период. Падение доходов в реальном выражении усиливается из года в год по нарастающей: в 2014 г. они сократились на 0,7 %, в 2015 г. – на 3,2%, в 2016 г. – на 5,8%, в 2017 г. – на 1,2%, в 2018 г. – на 0,2%. [5, с. 61] Этот парадокс обусловлен тем, что заработная плата в совокупных доходах российских домохозяйств занимает лишь в 38%, остальная часть приходится на пенсии и пособия, доходы от предпринимательской деятельности, депозитов, дивидендов и доходов от сдачи имущества в аренду.

Аналогичная ситуация наблюдается и в большинстве регионов России. Например, во Владимирской области за 2018 г. индекс промышленного производства составил 107,8%. [14] Однако, при этом в 2017 г. во Владимирской области массово банкротился частный бизнес. Среди заметных владимирских обанкротившихся предприятий можно назвать заводы «Точмаш» (на площадях которого ковровская компания «Аскона» будет производить пружины для своих матрасов) «СТЭС» (выросший из небольшого наукоёмкого предприятия), мясное предприятие «Мортадель», «Суздальская пивоварня». В плачевном состоянии находится и «Владимирский моторотракторный завод», отвечать за судьбу которого теперь будет государственная корпорация «Ростех». Не избежали тенденции банкротства и некоторые структурные подразделения ВЭМЗа. Из рук собственников ушел и крупнейший во Владимирской области парк-отель «Велес» имущество которого отошло кредитору.

Не лучшим образом складывалась и ситуация в агропромышленном комплексе. Из-за вирусной вспышки фактически ко дну пошла сфера животноводства региона. На 1 декабря 2017 г. поголовье крупного рогатого скота снизилось на 1,1%, свиней – на 48,5%, птицы – на 2,4%. [14] В результате Владимирская область, по данным Правительства России, попала в список неблагополучных для ведения сельского хозяйства территорий. [7]. Однако за 2018 год наблюдается стабилизация индекса производства в сельском хозяйстве на уровне 100,9%. В сельскохозяйственных организациях Владимирской области к началу октября 2018 года по сравнению с соответствующей датой 2017 г. поголовье крупного рогатого скота увеличилось соответственно на 1,5% и на 2,3%.

На фоне роста оборота розничной торговли на 1% идет снижение внешнеторгового оборота. В частности, по данным таможенной службы, объемы экспорта экономики Владимирской области за 9 месяцев 2017 г. снизились на 24%, в 2018 г. внешнеторговый оборот предприятий Владимирской области с Белоруссией, Казахстаном, Арменией и Киргизией составил почти 194 млн долл. (практически оставшись на уровне 2017 г.). [2]

Снижалась во Владимирской области производительность труда (хотя есть и отдельные лидеры, вошедшие в ТОП-40 предприятий по отдельным отраслям промышленности, например, Юрьев-Польская ткацко-отделочная фабрика «Авангард» [13]) и занятость населения.

Если рассматривать динамику занятости во Владимирском регионе, можно отметить существенные отличия от общероссийских. Территориально Владимирская область расположена между двумя прогрессивно развивающимися регионами: г. Москва и Московская область, и Нижегородская область. Это обстоятельство определяет особенности не только социально-экономического развития региона, но регионального рынка труда.

Коэффициент напряженности на рынке труда Владимирской области в 2016-2018 гг. колебался в пределах 0,8-0,7, уровень общей безработицы – в пределах 5,6-5,0% (что значительно выше, чем у соседей), а уровень средней номинальной начисленной заработной платы был одним из самых низких в Центральном федеральном округе. Причём наибольший уровень безработицы в 2017 г. наблюдался в возрастной категории 30-49 лет, а вот среди молодежи уровень незанятости ниже, чем в среднем по России: в возрасте 15-19 лет – 1,7%, 20-24 года – 11,7%, 25-29 лет – 14,9%. [1, с. 44]

Владимирстат зафиксировал снижение количества рабочих мест на 1,6% в 2017 году, в том числе организованных индивидуальными предпринимателями и малым бизнесом. [14]

Таким образом, проблема драйверов и барьеров социально-экономического развития существует как перед экономикой страны в целом, так и перед экономикой отдельного региона, в частности.

Все драйверы экономического роста можно разделить на пять групп:

— инфраструктурные драйверы, стимулирующие развитие экономики путём внедрения эффективных инфраструктурных решений;

— ресурсные драйверы, обеспечивающие рост экономики посредством привлечения ресурсов необходимого качества;

— межотраслевые факторы, влияние которых проявляется в различных отраслях экономики;

— политические факторы, реализуемые посредством принятия управленческих решений в рамках государственной политики.

Причины, по которым те или иные отрасли «выстреливают», различаются: в некоторых отраслях это обновление менеджмента на фоне колоссального научно-технического задела, сформированного еще в советское время (как в атомной промышленности или в освоении космоса), в других, наоборот, возникновение отрасли на пустом месте одновременно с конкурентами в других странах (например, в телекоме), в третьих – бурное развитие технологий в сочетании с грамотным менеджментом и государственной поддержкой (в сельском хозяйстве и лесопереработке) [10].

По мнению экспертного сообщества [8], доминирующим фактором являются ресурсы. К ним относятся: внедрение инноваций и новых технологий, увеличение производительности труда, развитие образования и науки, увеличение инвестиций в человеческий капитал, повышение уровня оплаты труда. Именно квалификация кадров, развитие науки и образования, качество бизнес-планирования и регламентация бизнес-процессов, внедрение инноваций в различных отраслях должны стать основными векторами экономической политики России и её регионов. Так как драйвер возникает в результате оптимальной для данной страны конфигурации базовых условий удовлетворения растущего спроса за счёт внутренних резервов, в современных экономических условиях драйверами устойчивого развития, как региональной экономики, так и российской экономики в целом могут быть точки импортозамещения.

Не очень благополучно обстоят дела и в системе подготовки кадров. Например, во Владимирской области численность студентов в государственных и негосударственных вузах в 2017-2018 учебном году сократилась более чем на две тыс. человек по сравнению с 2015-2016 учебным годом. Всего вузы Владимирской области в 2017 году выпустили 6,1 тысячи дипломированных специалистов (2016 учебном году – 7,8 тысяч). Число преподавателей в вузах Владимирской области тоже не растет. По данным Владимирстата, штатных сотрудников во владимирских вузах в 2017-2018 учебном году было 1252 человека (в 2015-2016 учебном году — 1584 человек). Профессиональные предпочтения поступающих в вузы владимирцев также меняются незначительно. Наиболее массовой остается группа направлений подготовки «Экономика и управление», её доля в общем выпуске 2017 года составляла 30%. На втором месте группа специальностей «Гуманитарные науки», на третьем – «Образование и педагогика».

Однако все большее количество молодых людей выбирают для продолжения учебы средне-специальные учебные заведения, а не вузы. В 2017-2018 учебном году по программам подготовки специалистов среднего звена обучалось 19,8 тысячи студентов (на 1,5 тысячи человек больше, чем в 2016-2017 учебном году). ССУЗы также ведут подготовку и рабочих кадров. Однако число желающих влиться в рабочий класс невелико и продолжает сокращаться. В 2017-2018 учебном году профессии квалифицированного рабочего обучалось всего 6,1 тысячи студентов.

По данным мониторинга потребности в профессиональной подготовке квалифицированных рабочих кадров и специалистов для отдельных сфер экономики Владимирской области, проведенного Департаментом по труду и занятости населения областной администрации, был выявлен существенный дисбаланс между спросом и предложением на региональном рынке труда в 2016-2018 гг. И, если в 2016 г. спрос по рабочим специальностям (особенно на квалифицированные рабочие кадры) существенно превышал предложение, то начиная с 2017 г. в структуре спроса наблюдается рост на специалистов, который уже в 2018 г. превысил спрос на рабочие специальности. [9] Кроме того, организации Владимирской области по-прежнему испытывают потребность в рабочих и специалистах тех профессий и специальностей, подготовка по которым не ведется в профессиональных образовательных организациях региона, либо ведется в недостаточных объемах. Это 69 профессий.

Второй по степени влияния на рост экономики эксперты считают группу межотраслевых факторов, которые предполагают развитие и поддержку малого и среднего бизнеса, стимулирование несырьевого роста, развитие крупной промышленности, развитие военно-промышленного комплекса, модернизацию налогового администрирования.

Значительную долю банкротств компаний в 2016-2017 гг. инициировали налоговые органы. По данным МИФНС по Владимирской области, на конец 2017 года регионе было 250 компаний и 200 бизнесменов, являющихся банкротами, которые задолжали платежей в бюджет почти на 8,5 миллиарда рублей (обязательные платежи составляли почти половину долгов всех компаний). 29 решений о запуске процедуры банкротства было принято судами по инициативе фискального ведомства.

Очевидно, что эксперты хотят видеть эффективные решения концептуального характера, которые должны обеспечить прирост в различных отраслях.

Третье и четвёртое места заняли группы инфраструктурных (привлечение массированных инвестиций в экономику, прежде всего в промышленность и науку, обеспечение и поддержание внутреннего спроса, реализация инфраструктурных проектов, развитие транспорта) и отраслевых (развитие сельского хозяйства, активное жилищное строительство, развитие сферы здравоохранения, модернизация энергетики, развитие как международного, так и внутреннего туризма) факторы.

Следует обратить внимание на низкую оценку важности политических факторов экспертами. К ним относятся: борьба с коррупцией, развитие регионов, укрепление гражданского общества, усиление роли государства в экономике, национализация. Таким образом роль государства в качестве регулятора является вторичной, по мнению специалистов.

В итоге мы видим, что, например, развитие туристической индустрии является не менее значимым для стимулирования экономического роста, чем борьба с коррупцией.

Говоря о драйверах экономического роста следует обратить внимание и на источники негативного влияния, препятствующие ему.

Коррупция во всех её проявлениях стала абсолютным лидером в антирейтинге не только экспертов, но и населения [11]. Именно она является основным фактором снижения эффективности предпринимаемых мер выхода России и ее регионов из кризиса. По состоянию за 2018 г. статистика коррупции по данным Международной организации по борьбе с коррупцией Transparency International в России вывела её на 138 место из 180 стран мира (в 2016 г. – 131 место).

Следующими отрицательными факторами являются: проблемы в финансовой сфере и банковском секторе, снижение поступлений в бюджет, рост инфляции, снижение объемов спроса, неблагоприятная внешнеполитическая и внешнеэкономическая ситуация, проблемы в социальной сфере, массовая безработица, управленческие ошибки топ-менеджмента. Замыкают группу отрицательных факторов проблемы в ЖКХ, нелегальная миграция, террористические угрозы.

В заключение отметим, что в условиях ужесточения экономических санкций драйверами экономического роста должны стать именно внутренние факторы. На региональном уровне таким драйвером может послужить строительство. Вклад строительства в ВРП может составить 0,45–0,75 процентного пункта в год (в зависимости от региона). Производственное строительство может увеличиваться за счёт опережающего роста инвестиций в основной капитал, а жилищное – благодаря активной реализации программ по ликвидации ветхого жилья и росту ипотечного кредитования на фоне снижения процентных ставок. Следующим драйвером регионального роста является укрепление малого и среднего предпринимательства (особенно в производствах с высокой добавленной стоимостью), что позволит совершить скачок в среднесрочной перспективе. А продуманные и последовательные инвестиции в человеческий капитал выведут отечественное предпринимательство на новый качественный уровень. И здесь уже одним их драйверов роста становится региональный университет (в рамках концепции 3.0: образование, научные исследования, коммерциализация знаний), благодаря которому будут формироваться новые, быстрорастущие отрасли индустрии, перспективные технологические рынки, экономически лидирующее административно-территориальное пространство. Таким образом, в регионе будет сформировано производство, основанное на новых технологиях, которое будет обладать большей эффективностью и выступать одним из ключевых драйверов экономического роста.