Что такое географические особенности

Физико-географическая характеристика

Вы будете перенаправлены на Автор24

План физико-географической характеристики территории

Физико-географическая характеристика должна включать следующие аспекты:

Особенности критериев физико-географической характеристики

Комплексная физико-географическая характеристика территории включает описание и характеристику ряда критериев.

Территория страны – один из важнейших ресурсов, определяющих природные и социально-экономические особенности страны. Описание географического положения территории включает название территории, площадь, окружение. По размерам территории различают крупнейшие, крупные, средние, малые и карликовые страны.

Указываются геологические особенности территории: строение, высота над уровнем моря, история развития. Описываются новейшие тектонические движения.

Описываются основные формы и элементы рельефа, абсолютные и относительные высоты, основные горные породы и полезные ископаемые. Рельеф может быть горный, холмистый, преимущественно равнинный, монотонный или разнообразный (например, горный рельеф Ирана, Швейцарии, Непала, Киргизии; холмистый рельеф Уругвая или Англии; равнинный рельеф Белоруссии или Туркмении).

Рельеф оказывает значительное влияние на природно-климатические условия, характер ведения хозяйства, условия жизни населения. Разнообразный рельеф дает больше возможностей для хозяйственной деятельности человека, его расселения.

Климат территорий может различаться по широкому спектру характеристик: умеренный, субтропический, тропический, арктический, экваториальный; континентальный и морской; сухой или влажный; жаркий или холодный.

Характеристика климата включает:

Готовые работы на аналогичную тему

Климатические различия зависят от распределения температуры и осадков по сезонам. Выделяют следующие виды климата: влажный экваториальный, переменно-влажный тропический, субтропический, сухой континентальный, пустынный.

Климат – важнейший критерий, характеризующий природные условия, определяющих характер ведения хозяйства, особенности быта и жизни населения, степень рекреационной привлекательности.

К природным водам относятся: океаны, моря, озера, реки, болота, ледники, гейзеры, минеральные и термальные источники и т.д. Характеристика природных вод подразумевает описание основных видов внутренних вод, особенностей их режима, питания, использования, описание крупных рек и их притоков, основных речных бассейнов, густоты речной сети, озер и рек, глубину залегания грунтовых вод.

Наибольшая плотность населения сосредоточена вдоль берегов океанов и морей, вблизи устьев рек. Во внутриконтинентальных районах население чаще сосредоточено возле внутренних водоемов. Так, в России население в зоне тундры и тайги концентрируется вдоль крупнейших рек – Енисей, Обь, Амур, Лена.

Территории возле водных объектов привлекают человека благоприятными условиями жизни: источники питьевой воды и пропитания, транспортные пути, источники энергии, мест, подходящие для рекреации и туризма.

Почвы – важнейший природный ресурс. Типы почв, их плодородие обусловлены зональными особенностями климата. При характеристике почв указывают их распространение, механический и химический состав, строение, структура, плодородие. Почвы рассматриваются в контексте агроклиматических ресурсов страны. Большую роль в формировании почв играют абсолютная высота местности и рельеф. В горных странах прослеживается высотная поясность почвенно-растительного покрова.

В зависимости о плодородия выделяют различные зональные типы почв: черноземы, каштановые почвы, бурые лесные почвы, сероземы, коричневые, красные, желтые почвы.

Растительный мир имеет ярко выраженный зональный характер: тропический, субтропический, экваториальный, степной, пустынный, таежный, горная растительность и т.д. Отличительными признаками территории могут служить: богатая или бедная растительность, наличие зональных и эндемических растений. Например, эвкалипты Австралии, рощи саксаула в пустынях Гоби или Каракумы, кактусы и агавы Мексики и т.д.

При характеристике животного мира указывают его видовой состав, связь с растительностью.

К общей физико-географической характеристике страны может дополнительно прилагаться информация о наличии охраняемых природных территориях, курортов, туристической привлекательности и т.д.

Сравнительно-географический метод

При физико-географической характеристики какой-либо территории часто используют сравнительно-географический метод. Это один из традиционных географических методов.

Основоположниками сравнительно-географического метода являются К. Риттер и А. Гумбольдт.

Сравнительно-географический метод используют при характеристике:

В сравнительном методе используют две операции: операция отождествления и операция различения. Сравнение может быть полным (осуществляются обе операции) и неполным (осуществляется какая-либо одна операция).

К основным принципам сравнительно-географического метода относятся следующие положения.

Сравнение должно проводится между одномасштабными объектами, по однопорядковым признакам объектов, процессов, явлений.

Первоначально сравнивают существенные, а затем второстепенные признаки.

Сравнительно-географический метод позволяет лучше определить все многообразие географических типов антропогенной деятельности в разных природных и социально-экономических условиях.

Географические районы России. Базовые знания

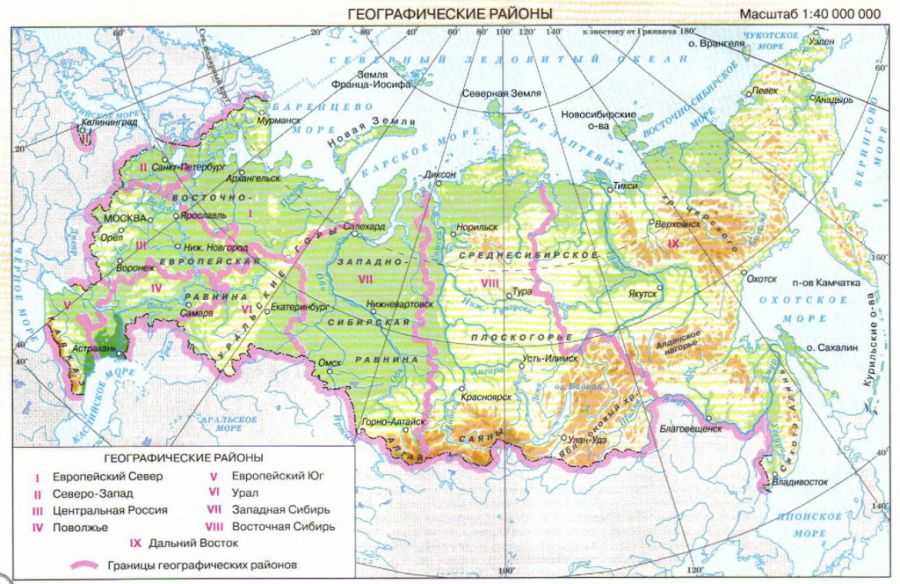

Россия — крупнейшее по площади государство на Земле. Дать единую характеристику такой большой территории не возможно. Поэтому огромное пространство нашей страны традиционно делят на районы. Выделяют 9 крупных географических районов России.

Начнем с определения. Географический район — это исторически сложившаяся территория, со своими природными особенностями, традиционным населением и хозяйственной специализацией.

Характеристики географического района

Характеристика каждого географического района обычно делается по плану:

1. Конкретные административно-территориальные и природные единицы, входящие в него.

2. Географическое положение района: по отношению к другим странам, регионам, основным хозяйственным центрам, транспортным путям, главным грузопотокам, природным и трудовым ресурсам, внешним рынкам.

3. Природа района: условия жизни населения и ведения хозяйства; природные ресурсы (агроклиматические, лесные, водные, биологические, полезные ископаемые и т. д.).

4. История заселения и освоения территории

Помните, что «заселенность» и «освоенность» — понятия относительные. Громадные пространства Севера не могут быть сплошь заселены и освоены. Население здесь чаще всего размещено отдельными очагами (например, Норильская агломерация на Таймыре) или лентами вдоль рек и дорог.

5. Население: степень и характер заселенности различных частей района, динамика населения (в том числе естественное и механическое движение) и его структура; этнический состав населения; особенности рынка труда и занятости населения.

6. Хозяйственный комплекс района: доля различных отраслей хозяйства, отрасли специализации и их территориальная организация; структурные и территориальные диспропорции в экономике и пути их сглаживания.

7. Территориальная структура расселения и хозяйства района: основные хозяйственные «узлы» и освоенные «очаги»; центр и «периферия» района; сеть основных транспортных путей.

8. Культурно-географические особенности района. Объекты Всемирного природного и культурного наследия; другие достопримечательности района.

9. Основные проблемы района и перспективы его развития. «Миссия» района, варианты его будущего; проблемы района (социальные, экономические, экологические) и пути их решения.

Какие географические районы выделяют в России

Существуют вообще-то разные классификации, но мы рассмотрим именно вариант с 9-ю районами. Первые два — это преимущественно обширные низменные и слегка возвышенные равнины — Восточно-Европейская и Западно-Сибирская. Два других, напротив, в основном горные: Урал и горы Южной Сибири. Остальные регионы сочетают в себе низменные и горные территории. Два таких региона располагаются почти целиком на многолетней мерзлоте — Восточная и Северо-Восточная Сибирь. Еще два вытянуты вдоль восточных (в Азии) и южных (в Европе) государственных границ и заметно отличаются по своим природным условиям от остальной России: это Северный Кавказ и Дальний Восток.

Европейская часть России

Центральная Россия — это центр Восточно-Европейской равнины, объединяющий Центральный, Волго-Вятский, Центрально-Черноземный экономические районы..

Северо-Запад — территория, тяготеющая к Балтийскому морю. Это Санкт-Петербург и его зона влияния, а также Калининградская область (российский анклав).

Европейский Север — территория, обращенная к морям Северного Ледовитого океана.

Поволжье, «нанизанное» на Волгу в ее среднем и нижнем течении.

Уральский географический район включает часть Уральского природного района (Средний и Южный Урал) и совпадает с границами Уральского экономического района. А Восточная Сибирь, наоборот, объединяет два природных района — Среднюю Сибирь и пояс гор Южной Сибири..

Северный Кавказ (Европейский Юг России) — равнины Предкавказья и северный макросклон Большого Кавказа.

Азиатская часть страны

Сибирь — территория в бассейнах рек Северного Ледовитого океана. В Сибири мы рассмотрим Западную Сибирь, расположенную на обширной низменной Западно-Сибирской равнине, и Восточную Сибирь, лежащую на плоскогорьях. Северо-Восточную Сибирь, большую часть которой занимает Республика Саха (Якутия), принято изучать в составе Дальнего Востока.

Дальний Восток — территория, тяготеющая к бассейну Тихого океана (а его северная часть — к Северному Ледовитому).

Географические особенности России

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ

Государственное образовательное учреждение высшего профессионального образования

АМУРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

Кафедра Мировая экономика

На тему: Географические особенности России

1 Особенности экономико-географического и геополитического положения России

1.1 Географические особенности России

1.2 Геополитическое и экономико-географического положение России

2 Территориальная организация населения

Географическое положение включает в себя три компонента – физико-географическое положение, экономико-географическое и геополитическое положение и означает особенности положения страны или другого географического объекта на физической, экономической и политической картах мира.

Физико-географическое положение России (то есть положение по отношению к основным природным объектам Земли – материкам и океанам, полюсам, экватору, начальному меридиану) характеризуется понятием «северность».

Геополитическое положение России взаимосвязано с экономико географическим положением (ЭГП), т.е. положением на экономической карте мира, отражающим положение страны по отношению к основным хозяйственным рынкам и центрам мировой экономики. Это понятие широко используется для оценки места стран на мировой карте и, кроме того, для определения отношения любого географического объекта к другим, расположенным вне его.

Экономико-географическое и геополитическое положение России определили большую неравномерность размещения населения страны. Размещение населения – это его географическое распределение по территории данной страны, а также по странам мира.

1 ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИКО – ГЕОГРАФИЧЕСКОГО И ГЕОПОЛИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ РОССИИ

1.1 Географические особенности России

Пределы территории России очерчены в основном морскими рубежами из общей протяженности ее границ (58,6 тыс. км) более 2/3 морские (44,3 тыс. км) и лишь 1/3 сухопутные (14,3 тыс. км).

Морские границы проходят на расстоянии 12 миль (22,2 км) от побережья, далее идет 200-мильная (370 км) экономическая зона,

Наибольшую протяженность морские границы России имеют на Северном Ледовитом океане, где они отделяют российский сектор Арктики (по меридианам, проходящим через крайние — западную и восточную — точки страны) с расположенными в нем островами (Земля Франца-Иосифа, Новая Земля, Северная Земля, Новосибирские острова, остров Врангеля) от канадского, норвежского и американского (США) секторов.

Границы, проходящие по акваториям Балтийского, Черного и Азовского и Каспийского морей, невелики по протяженности, но очень важны для России не только с точки зрения ее присутствия здесь как морской державы, но и возможных контактов со странами, расположенными в пределах и за пределами этих бассейнов. В частности, по Балтийскому морю идет кратчайший путь в Атлантический океан, пролегают самые удобные морские пути между Россией, Польшей, Литвой, Германией и другими странами, имеющими выход в Балтийское море; по Черному морю осуществляются внешнеторговые сообщения с Украиной, Грузией, Турцией, Болгарией и Румынией» а по выходу из него (через проливы Босфор и Дарданеллы) — со средиземноморскими странами и др.; по Каспийскому морю Россия имеет прямой выход к Туркмении и Ирану.

Сухопутные границы России отличаются и по правовому статусу. Границы с Норвегией, Финляндией, Польшей, Монголией, Китаем и КНДР закреплены международными договорами, в стадии оформления находится установление государственных границ с Эстонией, Латвией и Литвой. Границы со странами СНГ — Украиной, Грузией, Азербайджаном и Казахстаном не оформлены международными договорами и на их рубежах установлен только погранично-таможенный контроль. Границы с Белоруссией — партнером России по союзному государству — фактически отсутствуют и свободны для перемещения людей, торговых потоков, грузов.

Среди географических особенностей России, влияющих на хозяйственную деятельность, расселение населения и формирование среды обитания в целом, обращают на себя внимание прежде всего следующие положения:

1) обширность занимаемого страной пространства;

2) неравномерность заселения и хозяйственного освоения территории;

3) богатство и разнообразие природных условий и природных ресурсов;

4) многонациональный состав населения и этническая мозаич-ность территории (наличие при повсеместном расселении русских большого числа ареалов компактного проживания отдельных народностей);

5) сильные территориальные контрасты в экономической и социальной сферах.

1.2 Геополитичекое и экономико-географическое положение России

Геополитическое положение России взаимосвязано с экономико-географическим положением (ЭГП), т.е. положением на экономической карте мира, отражающим положение страны по отношению к основным хозяйственным рынкам и центрам мировой экономики. Впервые понятие ЭГП ввел в географическую науку известный ученый Н.Н. Баранский (1881-1963). Это понятие широко используется для оценки места стран на мировой карте и, кроме того, для определения отношения любого географического объекта к другим, расположенным вне его.

1) совпадающие с рубежами бывшего СССР, большая часть которых закреплена в международных договорах. Это границы с Норвегией, Финляндией, Польшей, Монголией, Китаем, Северной Кореей;

3) находящиеся в стадии оформления как государственные, разделяющие Россию и страны, не входящие в СНГ, границы с Эстонией, Латвией, Литвой.

Россия по многим аспектам международных отношений является правопреемницей бывшего СССР и в этом качестве выполняет функции постоянного члена Совета Безопасности ООН, входит в важнейшие международные организации, в том числе Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), Международный валют ный фонд (МВФ) и Международный банк реконструкции и развития (МБРР). Она подписала соглашение с НАТО «Партнерство ради мира», участвует в совещаниях «Большой семерки» (США, Япония, ФРГ, Великобритания, Франция, Италия, Канада).

Россия в своей геополитике ориентируется на многие группы государств:

3) страны Восточной Европы, тесно связанные в течение всего послевоенного периода с СССР, с которыми Россия должна обновить и усилить связи;

4) страны бассейнов Балтийского и Черного морей, с которыми Россия уже заключила многосторонние соглашения;

6) особая роль принадлежит развитию многосторонних связей России с США.

1) образование в результате распада СССР по всему периметру сухопутных границ России суверенных государств, которые, за исключением стран Балтии, относятся к СНГ и созданному в его рамках Экономическому союзу;

2) возникновение по отношению к России ближнего и дальнего зарубежья, причем к первому из них принадлежат все страны СНГ;

3) «прозрачность» границ с ближним зарубежьем (кроме Украины);

4) ликвидация военного присутствия России в Германии, странах Восточной Европы (включая страны Балтии) и других, за исключением участия в составе миротворческих сил ООН и частичной охраны государственных границ СНГ.

В целом геополитическое положение России решительным образом улучшилось благодаря окончанию «холодной войны», ликвидации военного противостояния с США и другими странами НАТО. Россия перестала быть страной, имеющей войска за рубежом, во всяком случае, за границей бывшего СССР. Положительное влияние на геополитическую ситуацию оказывает и активизация интеграционных процессов вхождения России в мировое хозяйство.

Изменение геополитического положения привело и кряду негативных последствий. Внешнеэкономические связи с дальним зарубежьем в западном (европейском) и южном (азиатском, особенно ближневосточном) направлениях теперь приходится осуществлять через территорию государств СНГ. За пределами России остались крупные порты на Черном и Балтийском морях; некоторые весьма значительные источники минеральных ресурсов, особенно марганца и руд цветных металлов (меди, свинца, цинка и др.), нарушены исторически сложившиеся межрайонные связи. Возникли трудности в организации сухопутных связей с Калининградской областью, оказавшейся изолированной от остальной территории России. Появились спорные вопросы, инициированные некоторыми соседними государствами по поводу границ. Эти тенденции геополитического положения усложняют торгово-транспортные операции и функционирование объектов топливно-энергетической инфраструктуры международного характера (нефте- и газопроводов, линии электропередачи).

Как евразийская страна Россия имеет широкие возможности экономического и политического сотрудничества с зарубежными странами различной геополитической ориентации. Через ее территорию проходят коммуникации мирового значения, обеспечивающие транспортные связи между западом и востоком, севером и югом.

Для расширения внешнеэкономических связей (в том числе транзитных) намечается строительство трех современных портовых комплексов в Финском заливе Балтийского моря.

Одной из важнейших геополитических задач является укрепление позиций России в ближнем зарубежье. В соответствии с современными геополитическими реалиями наша страна рассматривается как один из центров мировой политики и лидер модернизирующегося пространства, охватывающего СНГ. Оптимальным для нее считается участие в международном разделении труда на равной основе с другими центрами модернизации.

Благодаря обширности территории обеспечиваются все необходимые условия рационального географического разделения труда, возможности более свободного маневра в размещении производительных сил, повышается обороноспособность государства, достигаются и другие положительные результаты в области экономического и социального развития.

Россия представляет собой единое экономическое пространство, в пределах которого обеспечивается свободное перемещение людей, товаров, услуг и капиталов, осуществляются внутрирайонные и межрайонные связи, охватывающие как материальное производство, так и непроизводственную сферу. Это пространство консолидируют единая транспортная, энергетическая и информационная системы, единая система газоснабжения, различные сети и коммуникации, другие инфраструктурные объекты.

Размеры территории предопределяют разнообразие региональных условий и ресурсов для хозяйственной деятельности. По масштабам природно-ресурсного потенциала Россия практически не имеет аналогов. В то же время большая часть территории расположена в умеренном и холодном агроклиматических поясах. Необходимость преодолевать огромные расстояния выдвигает серьезные проблемы перед транспортом, которые усугубляются суровыми климатическими условиями на значительной части территории. В отношении транспортной доступности условия весьма дифференцированы. При больших территориальных пространствах, несмотря на то что это принято считать благоприятным условием для развития хозяйства и обеспечения экономической независимости страны, интенсивное развитие экономики возможно лишь при развитой системе транспорта.

Существенные различия в степени экономической освоенности территории, уровне обеспеченности природными и трудовыми ресурсами находят отражение в количественных и качественных характеристиках хозяйства. Производственный потенциал европейской части много больше, а структура хозяйства значительно сложнее, отличается более широкой диверсификацией, чем в восточных районах.

географический геополитический россия население

2 ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ

Экономико-географическое и геополитическое положение России определили большую неравномерность размещения населения страны.

Размещение населения – это его географическое распределение по территории данной страны, а также по странам мира.

Территория наиболее плотного заселения образует клин, широкое основание которого западная граница России – от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Северная граница этой полосы проходит примерно по линии Санкт-Петербург – Череповец – Вологда – Киров – Пермь – Екатеринбург – Красноярск, а южная – от Ростова-на-Дону на Саратов – Самару – Уфу – Челябинск – Красноярск. Восточнее клин превращается в узкую полоску, которая идет вдоль Транссибирской магистрали и заканчивается во Владивостоке. Территория плотного заселения называется Главной полосой расселения. Она занимает только 1/3 территории, но концентрирует 93 % населения России. За пределами Главной полосы выделяют район Северного Кавказа. Почти вся остальная территория относится к экстремальной по условиям проживания – районы Севера и Северо-Востока – и имеет очаговый характер заселения.

Очаговое заселение 65 % территории России объясняется как суровостью природных условий, так и экономическими причинами. Люди живут около разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, в транспортных узлах, в районах переработки природных ресурсов (Норильск, Магадан, Мурманск, среднее и нижнее течение Оби и т.д.).

На концентрацию населения в Главной полосе оказали влияние и исторические причины. Нашествия кочевых племен вынудили население перемещаться из степи и лесостепи к северу и северо-востоку, под защиту лесов. Таким образом, в XIII-XIVвв. центр заселения переместился из Приднепровья в лесную полосу междуречья Волги и Оки. Постепенно возрастала роль и экономического фактора. Стали развиваться ремесла и торговля.

На Урале приток населения во многом объяснялся освоением (начиная с XVIII в.) минеральных богатств. Затем заселение русскими Сибири и прокладка Транссибирской магистрали наметили окончательные контуры Главной полосы расселения.

Распределение населения между европейской и азиатской частями России в XX в. заметно изменилось в результате миграций с запада на восток.

Как видно, темпы роста населения азиатской части России значительно превосходили темпы роста в Европейской России.

В целом плотность населения снижается к востоку.

В европейской части она составляет 27 чел/км2 (в том числе в Центральном экономическом районе – 63, в Поволжском – 31, Уральском – 25), в азиатской – 2,5 чел/км2 (в том числе в Западно-Сибирском районе – 6,2, Восточно-Сибирском – 2,2, Дальневосточном – 1,3).

Плотность населения выше средней по стране, то есть более 9 чел/км2, имеют 59 субъектов Федерации. Занимая лишь 21,6% территории страны, они концентрируют 84,2 % населения. В 46 субъектах плотность населения выше 20 чел/км2, а в 38 – выше 30 чел/км2.

Говоря о размещении населения, ряд ученых обращают внимание на степень заселенности территории страны. Оценка заселенности важна для развития производительных сил регионов. При этом под незаселенными понимаются регионы, которые еще не стали объектом постоянной хозяйственной деятельности, не имеют постоянных населенных пунктов, а плотность постоянного населения в них составляет менее 1 чел/км2.

Итак, незаселенная территория составляет более половины площади России. При этом европейский макрорегион заселен фактически полностью, не считая Северного экономического района, в котором заселенность охватывает 2/3 территории. 94 % незаселенной территории находится в азиатской части: там постоянно заселено менее 1/3 площадей. Самым малозаселенным является Дальневосточный экономический район, где освоенные территории занимают только 1/5 всей площади и где находится более половины всех незаселенных территорий России.

В России около 39 млн сельских жителей, более 150 тыс. сельских поселений. Численность сельского населения сокращалась вплоть до 90-х годов XX в. В последнее десятилетие наблюдалась ее стабилизация на уровне 27%.

Из 89 субъектов Федерации в 7 сельское население значительно преобладает над городским (республики Алтай, Чеченская, Калмыкия, Дагестан, Карачаево-Черкесская, Ингушская, Тува), еще в 4 составляет около половины населения (Республика Адыгея, Краснодарский, Ставропольский и Алтайский края). По территории страны сельское население размещается неравномерно. Более 1/4 его приходится на Северо-Кавказский и Центрально-Черноземный экономические районы, по 13 % – на Центральный и Уральский. Наибольшая его плотность – в Краснодарском крае, республиках Северного Кавказа (кроме Карачаево-Черкесской), Московской, Белгородской и Липецкой областях и Чувашской Республике.

Под влиянием природных условий и экономических требований складываются различные типы расселения в сельской местности. На севере пашня расположена небольшими ареалами, в основном в долинах рек и у озер, что создало соответствующий тип расселения в виде групп небольших сел среди обширных лесных пространств. В основной земледельческой зоне, в которой распаханность территории достигает 70-80%, преобладают большие (3-5 тыс. человек и более) поселения, расположенные в долинах рек и образующие многокилометровые цепочки. Предкавказье выделяется крупными поселками (10-20тыс. человек и более), расположенными у рек и ирригационных сооружений. Заметно различаются горные села. В предгорьях и долинах они крупнее, имеют многопрофильное хозяйство, в горах – меньше по размерам, чаше животноводческие.

Сельские населенные пункты, как и города, выполняют определенные функции. На 90 % это сельскохозяйственные поселения. Среди пунктов несельскохозяйственного назначения – промышленные и лесопромышленные поселки, в которых население занимается обслуживанием транспортных коммуникаций (железных дорог, трубопроводов и др.), рекреационные. К смешанным сельским поселениям относятся агроиндустриальные, местные административные и культурно-бытовые центры, пригородные поселения с большим числом мигрантов.

Среди географических особенностей России, влияющих на расселение населения и формирование среды обитания в целом, обращают на себя внимание прежде всего следующие положения:

1) обширность занимаемого страной пространства;

2) неравномерность заселения и хозяйственного освоения территории;

3) богатство и разнообразие природных условий и природных ресурсов;

4) многонациональный состав населения и этническая мозаичность территории (наличие при повсеместном расселении русских большого числа ареалов компактного проживания отдельных народностей);

5) сильные территориальные контрасты в экономической и социальной сферах.

Геополитическое положение России взаимосвязано с экономико географическим положением (ЭГП), т.е. положением на экономической карте мира, отражающим положение страны по отношению к основным хозяйственным рынкам и центрам мировой экономики. Это понятие широко используется для оценки места стран на мировой карте и, кроме того, для определения отношения любого географического объекта к другим, расположенным вне его.

В целом геополитическое положение России решительным образом улучшилось благодаря окончанию «холодной войны», ликвидации военного противостояния с США и другими странами НАТО. Россия перестала быть страной, имеющей войска за рубежом, во всяком случае, за границей бывшего СССР. Положительное влияние на геополитическую ситуацию оказывает и активизация интеграционных процессов вхождения России в мировое хозяйство.

Экономико-географическое и геополитическое положение России определили большую неравномерность размещения населения страны. Размещение населения – это его географическое распределение по территории данной страны, а также по странам мира.

Территория наиболее плотного заселения образует клин, широкое основание которого западная граница России – от Санкт-Петербурга до Ростова-на-Дону. Северная граница этой полосы проходит примерно по линии Санкт-Петербург – Череповец – Вологда – Киров – Пермь – Екатеринбург – Красноярск, а южная – от Ростова-на-Дону на Саратов – Самару – Уфу – Челябинск – Красноярск. Восточнее клин превращается в узкую полоску, которая идет вдоль Транссибирской магистрали и заканчивается во Владивостоке. Территория плотного заселения называется Главной полосой расселения. Она занимает только 1/3 территории, но концентрирует 93 % населения России. За пределами Главной полосы выделяют район Северного Кавказа. Почти вся остальная территория относится к экстремальной по условиям проживания – районы Севера и Северо-Востока – и имеет очаговый характер заселения.

1. Алисов Н.В. Экономическая и социальная география мира / Н.В. Алисов, Б.С. Хорев. – М.:Гардарики, 2000. – 672 с.

2. Вавилова Е.В. Экономическая география и регионалистика / Е.В. Вавилова. – М.: Гардарики, 2008. – 224 с.

3. Голубчик М.М. Экономическая и социальная география / М.М. Голубчик, Э.Л. Файбусович, А.М. Носов. – М.: Владос, 2003. – 400 с.

4. Желтиков В.П. Экономическая георафия / В.П. Желтиков. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 684 с.

5. Плисицкий Е.Л. Введение в экономическую географию и региональную экономику России / Е.Л. Плисицкий. – М.: Владос, 2008. – 550 с.