Что такое настоящие бактерии в биологии

Бактерии

Строение бактерий

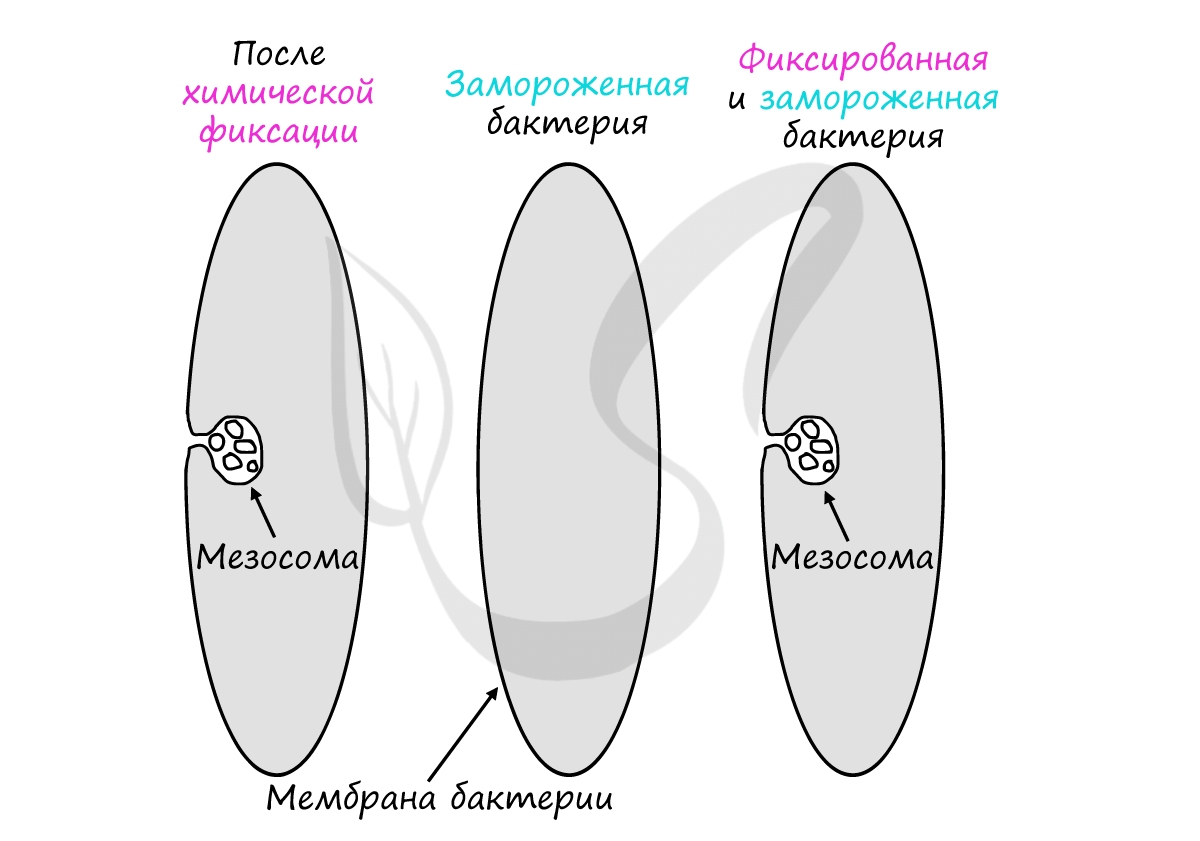

Спешу сообщить, что на данный момент установлено однозначно: мезосомы это складки цитоплазматический мембраны, образующиеся только лишь при подготовке бактерий к электронной микроскопии (это артефакты, в живой бактерии их нет).

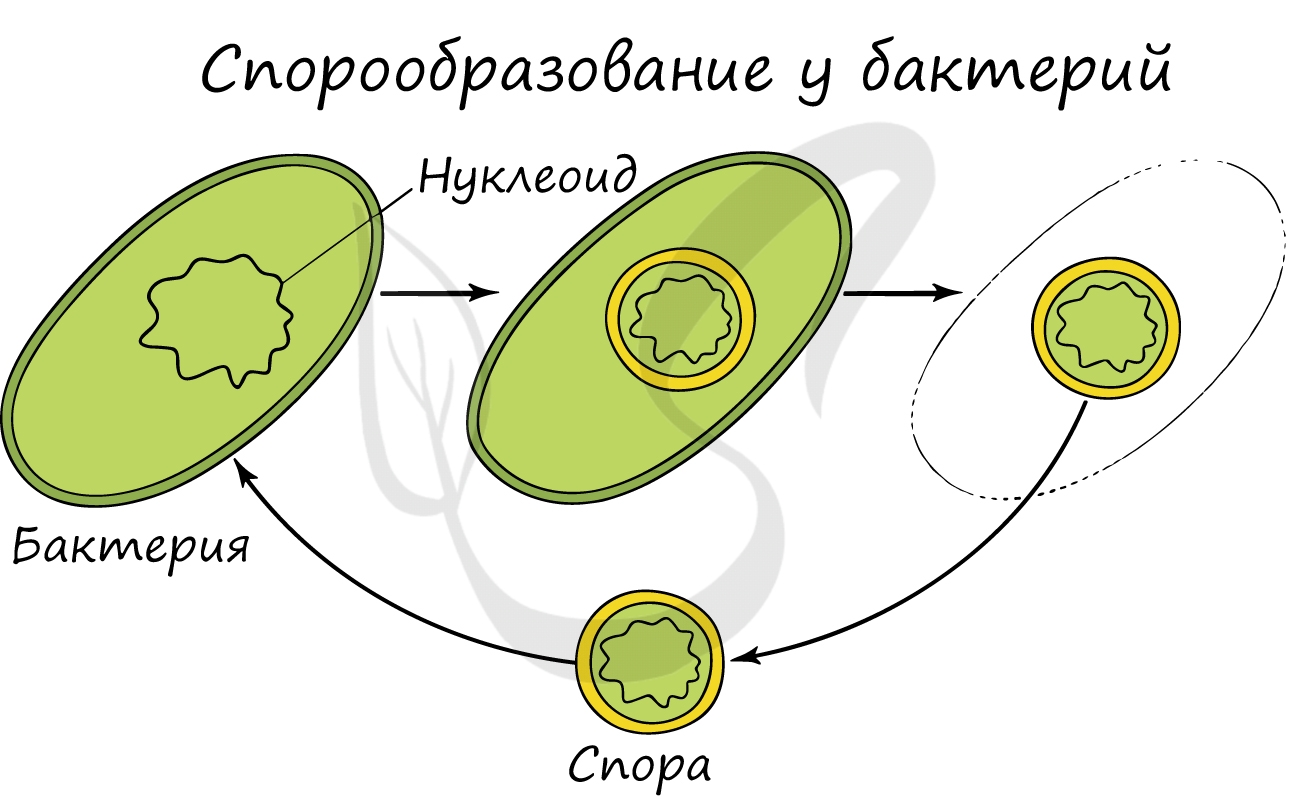

В состоянии споры бактерии очень устойчивы к изменениям температуры, механическим и химическим факторам. При изменении условий среды на благоприятные, бактерии покидают спору и приступают к размножению.

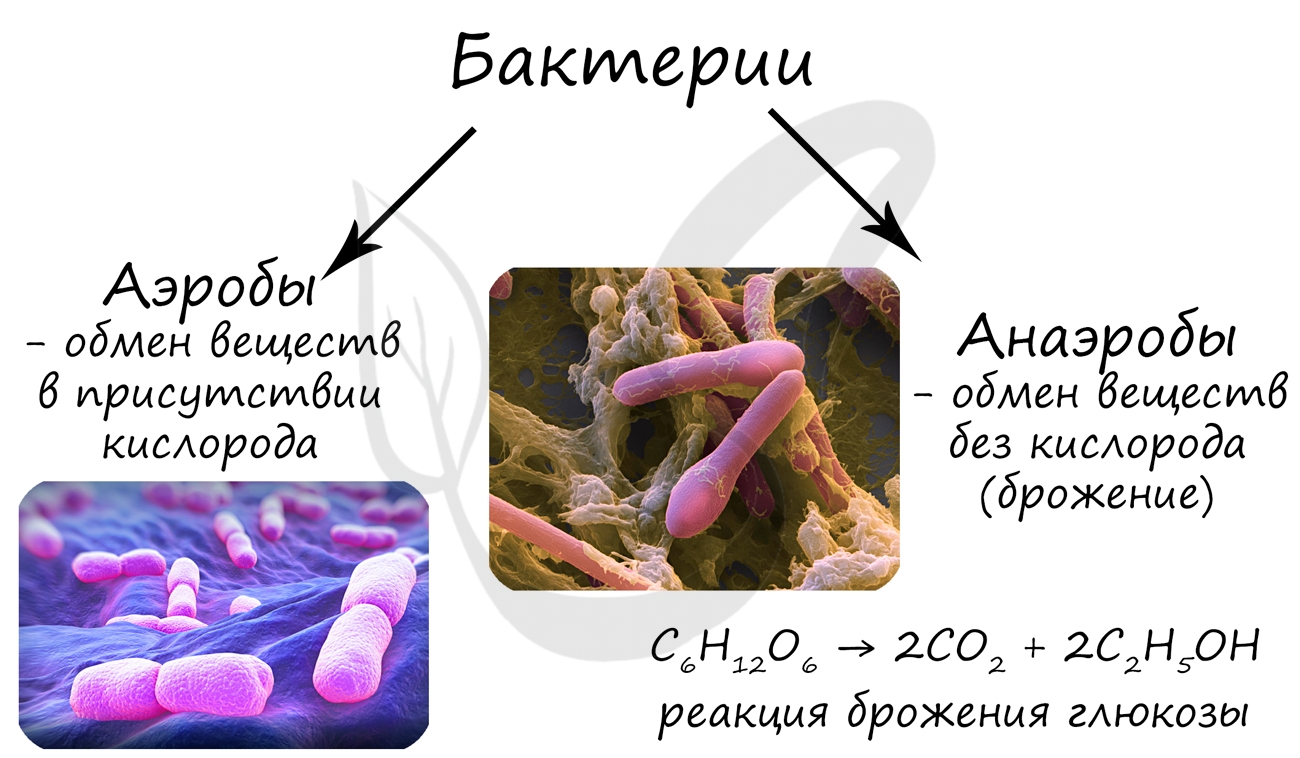

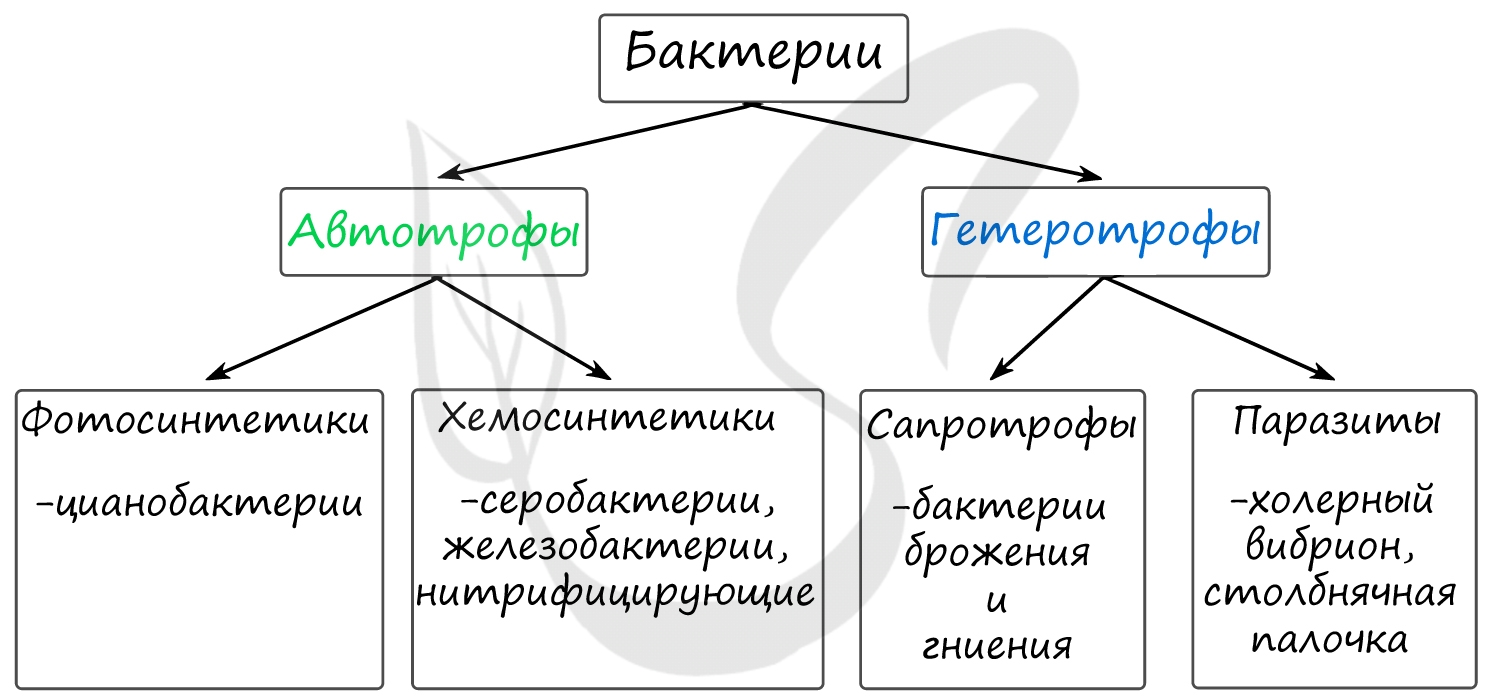

Энергетический обмен бактерий

Бактерии получают энергию за счет окисления веществ. Существуют аэробные бактерии, живущие в воздушной среде, и анаэробные бактерии, которые могут жить только в условиях отсутствия кислорода.

Получают энергию бактерии путем хемо- или фотосинтеза. Среди хемосинтезирующих бактерий можно встретить нитрифицирующие бактерии, железобактерии, серобактерии.

Важно заметить, что клубеньковые бактерии (азотфиксирующие) не осуществляют хемосинтез: клубеньковые бактерии относятся к гетеротрофам.

Среди фотосинтезирующих бактерий особое место принадлежит цианобактериями (сине-зеленым водорослям). Благодаря им сотни миллионов лет назад возник кислород, а с ним и озоновый слой: появилась жизнь на поверхность земли и аэробный тип дыхания (поглощение кислорода), которым мы сейчас с вами пользуемся 🙂

Биотехнология

Бактерии используются для получения антибиотиков (тетрациклина, стрептомицина, грамицидина), широко применяемых в медицине. Бактерии также применяют в пищевой промышленности, где их используют для получения молочнокислых продуктов, алкогольных напитков.

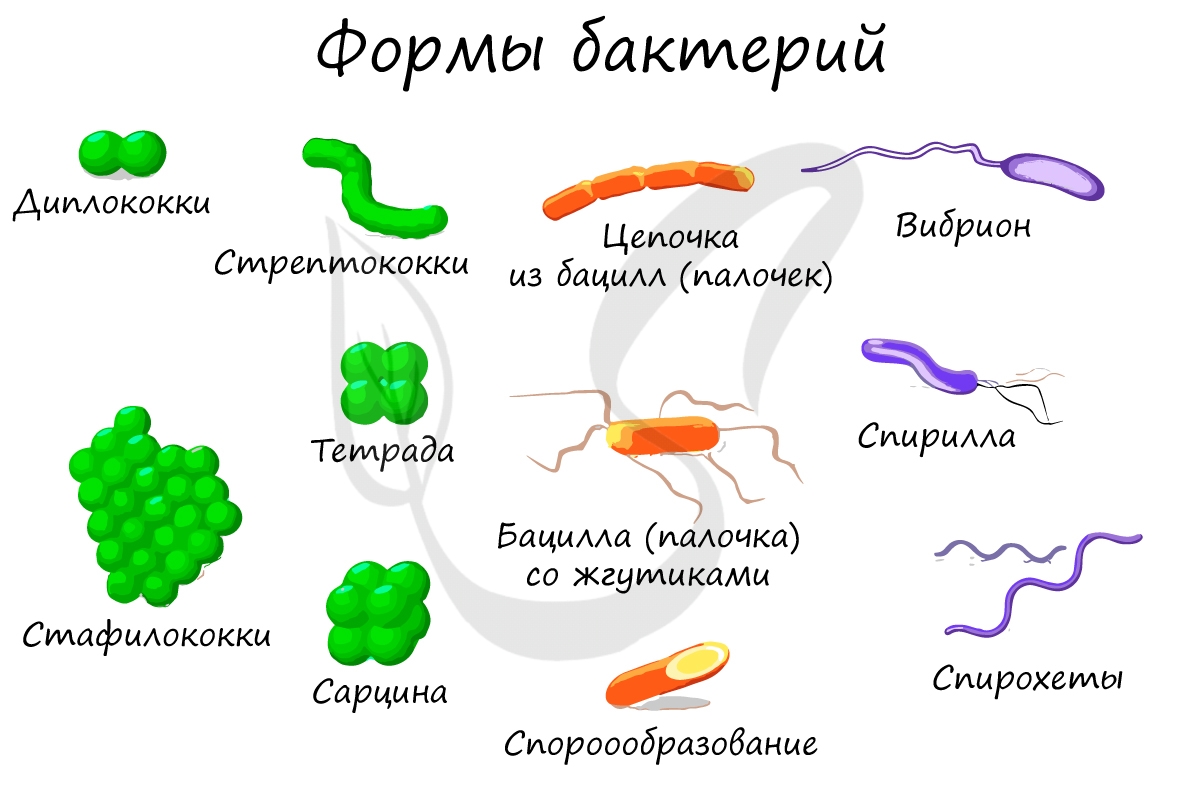

Классификация бактерий по форме

При микроскопии становятся заметны явные отличия форм бактерий.

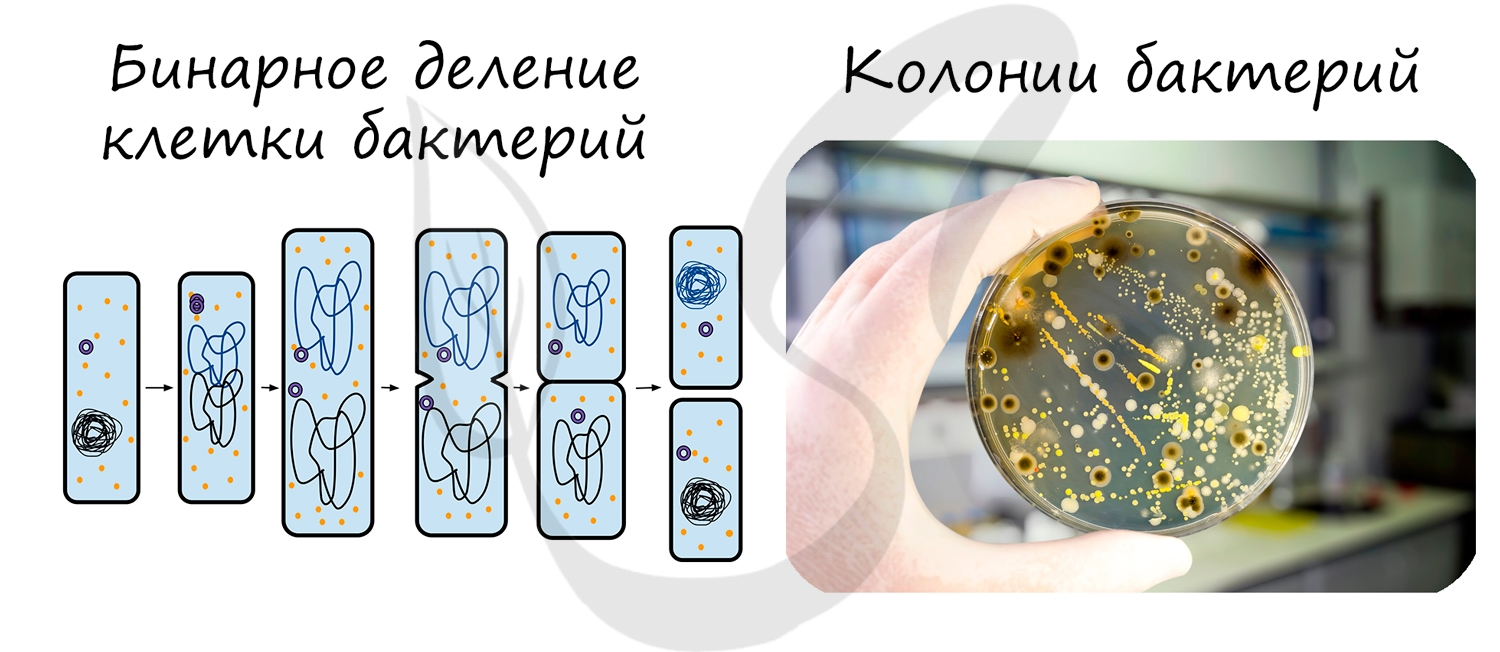

Размножение бактерий

В ходе бинарного деления бактерия делится на две дочерние клетки, являющиеся генетическими копиями материнской. Деление в среднем происходит раз в 20 минут, популяция бактерий растет в геометрической прогрессии.

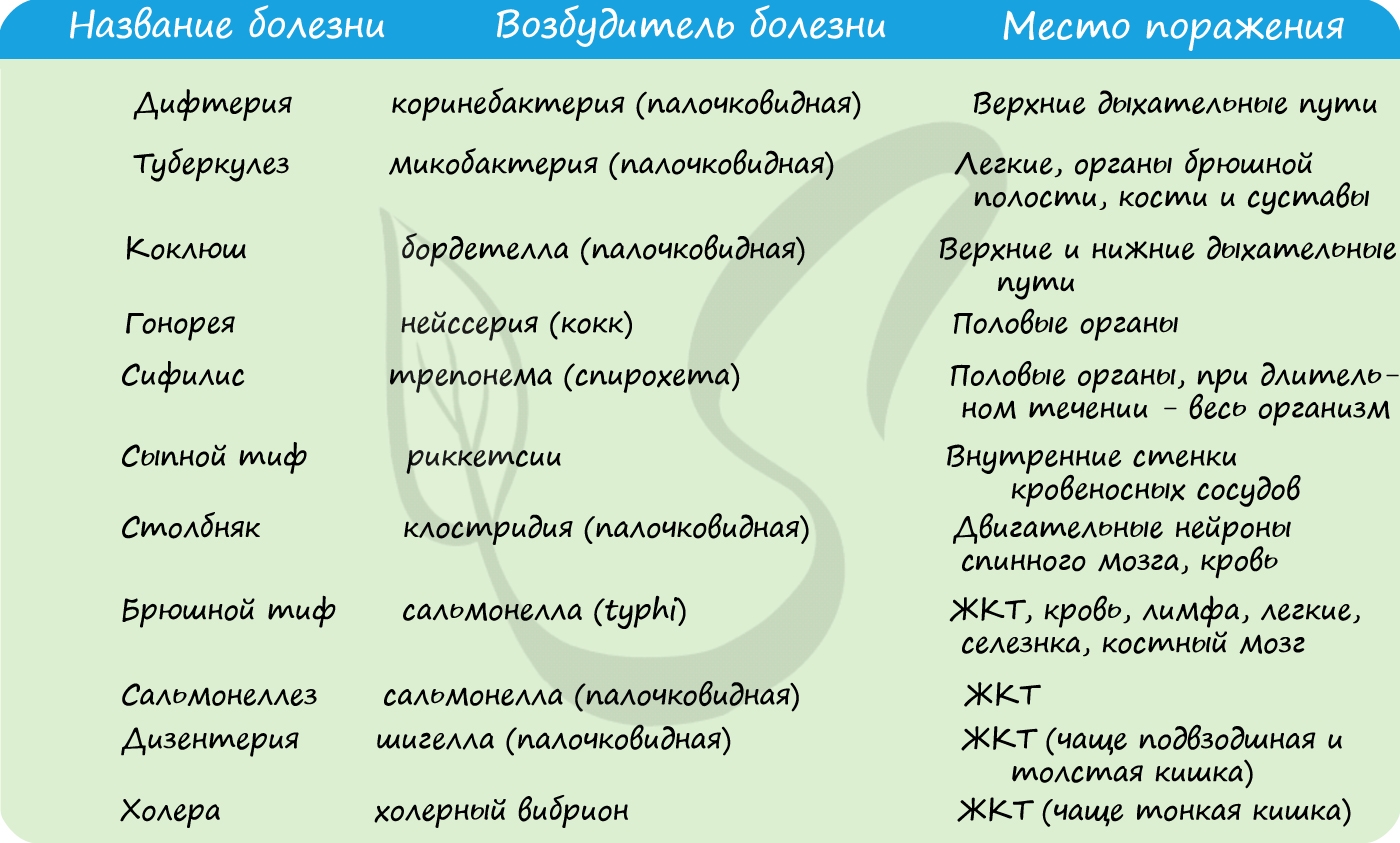

Бактериальные инфекции

Многие патогенные бактерии приводят к развитию тяжелых заболеваний у человека. На настоящий момент при бактериальных инфекциях применяются антибиотики, дающие хороший эффект.

От некоторых болезней: дифтерия, коклюш и т.д. разработаны вакцины, дающие стойкий пожизненный иммунитет. После вакцинации образуются антитела к возбудителю, вследствие чего организм становится защищен от подобных инфекций: при встрече с возбудителем человек не заболевает, или переносит болезнь в легкой форме.

К бактериальным инфекциям относятся: чума, дифтерия, туберкулез, коклюш, гонорея, сифилис, тиф, столбняк, брюшной тиф, сальмонеллез, дизентерия, холера. Ниже вы можете видеть возбудителей данных заболеваний и место их локализации в организме.

При проведении медицинских процедур локального кварцевания (облучения УФ отдельных участков) тела следует надевать защитные очки для избежания ожога сетчатки глаза. При кварцевании помещений следует покинуть их по той же причине.

© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2021

Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Свойства и особенности подцарства настоящих бактерий

С развитием технических средств в классификацию живых организмов постоянно вносятся изменения. Так, в 1977 году Царство дробянок было разделено на 2 части: архебактерии (подцарство древние бактерии) и эубактерии (подцарство настоящие бактерии).

Современная классификация, опираясь на особенности обмена веществ, делит царство дробянок уже на 3 части:

Настоящие бактерии живут на планете более 3 миллиардов лет. Они охватили все экологические ниши – от верхних слоев атмосферы до подводных глубин, живут в полярных областях и рядом с вулканическими образованиями. Они размножаются не только вокруг, но и на поверхности организмов и внутри них.

Классификация настоящих бактерий по форме

Эубактерии являются одноклеточными организмами, которые по форме клетки подразделяют на три основные группы.

Круглые

Это кокки различной ориентации. В зависимости от особенностей расположения клеток после деления различают:

Палочковидные

Палочки после деления могут соединяться попарно – диплобактерии или клебсиеллы, создавать цепочки (стептобактерии) или группироваться в форме креста. Однако большая часть палочковидных бактерий после деления не структурируется и располагается хаотично.

Примеры палочковых бактерий: палочка Коха (возбудитель туберкулеза), кишечная палочка, дизентерийная палочка.

Извитые

Сюда относятся спириллы, вибрионы и спирохеты. Пример – бледная спирохета, возбудитель сифилиса.

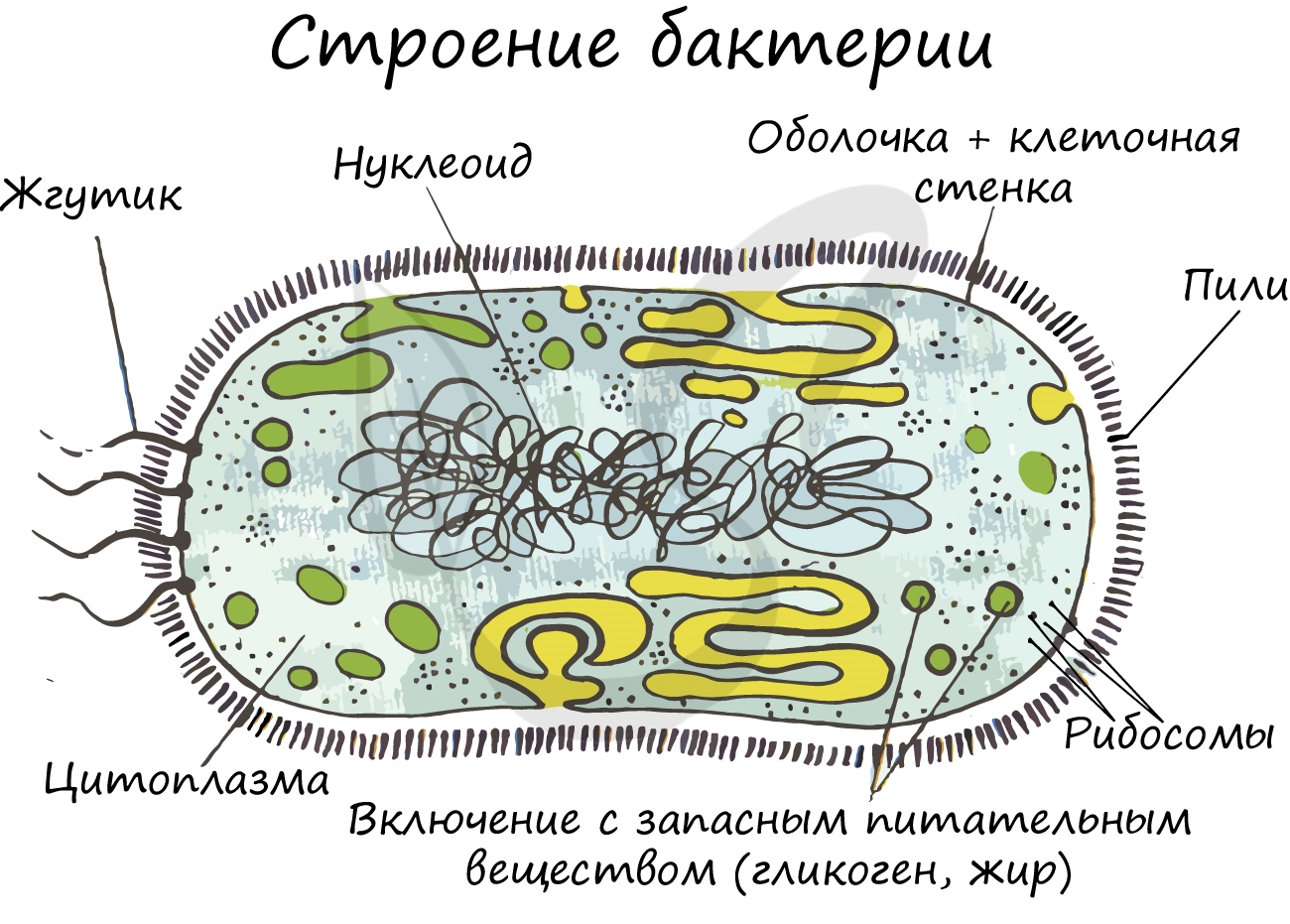

Строение клетки прокариота

Независимо от формы, все настоящие бактерии, а также архебактерии и цианобактерии имеют характерное строение клетки, содержащее следующие обязательные элементы:

Настоящие бактерии и цианобактерии содержат в составе клеточной стенки муреин, а архебактерии его не имеют, что позволило разделить надцарство Прокариоты на два царства: Эубактерии и Архебактерии.

По своему строению архебактерии наиболее схожи с грамположительными настоящими бактериями.

Дополнительными деталями можно считать наличие слизистого чехла клетки, а также жгутиков различного количества и расположения, обеспечивающих клетке возможность самостоятельно двигаться. В отсутствие жгутиков клетка способна осуществлять только броуновское движение с потоком жидкости.

Жгутики настоящих бактерий характерны только для палочковидных форм. Они являются органом, обеспечивающим прокариотам возможность самостоятельно передвигаться. При этом сам жгутик представляет собой полое белковое тело, сформированное в цитоплазме клетки и выходящее за ее пределы. Характерно, что длина жгутика может значительно превышать размеры самой бактерии.

В зависимости от количества и расположения жгутиков, бактерии подразделяют на виды:

Споры как средство выживания

Помимо жгутиков, палочковидные настоящие бактерии отличаются от остальных способностью пережидать неблагоприятные внешние условия, становясь спорами.

Спороформирование является сложным процессом, который по продолжительности занимает от 16 до 24 часов. Результатом клеточной перестройки будет бактерия со значительно пониженным количеством воды, а значит, более густой цитоплазмой и особо прочной оболочкой. В форме спор у настоящих бактерий прекращаются обменные процессы, и они не размножаются.

Такая защитная форма позволяет настоящим бактериям переносить высокие и низкие температуры, отсутствие влаги, радиоактивное облучение и другие негативные факторы. Будучи спорами, сами бактерии способны сохранять свою жизнеспособность в течение сотен лет.

Попадая в благоприятную среду, спора за 4-5 часов «прорастает», превращается в обычную клетку, в которой восстанавливаются строение, обменные процессы и способность размножаться. Ни архебактерии, ни цианобактерии не являются способными к спорообразованию.

В зависимости от типа дыхания, спорообразующих аэробов (кислородное дыхание) называют бациллами, а анаэробов (бескислородное) – клостридиями.

Классификация по Граму

Наружная оболочка настоящей бактерии, имеющая достаточно сложное строение, отличается по способности окрашиваться в фиолетовый цвет, что в 1884 г открыл Ганс Кристиан Грам. Эта особенность легла в основу классификации настоящих бактерий как грамположительных (окрашивающихся) и грамотрицательных (неокрашивающихся). Позднее было установлено, что данная способность обусловлена различным составом веществ и организацией клеточной стенки эубактерий.

Значение классификации по Граму – упрощение идентификации бактерий, особенно когда они являются патогенными.

Питание

Эубактерии делят на две группы в зависимости от типа питания:

Автотрофные эубактерии способны осуществлять синтез необходимых органических веществ из окружающей неорганики. Их также разделяют на виды по типу энергии, которую микроорганизмы используют при синтезе.

Автотрофные настоящие бактерии делят на:

Если автотрофные эубактерии получают необходимые вещества, синтезируя их, то гетеротрофные питаются уже имеющимися органическими веществами.

Исходя из источника органики, гетеротрофные эубактерии делят на сапрофиты и симбионты (паразиты).

Представители сапрофитов перерабатывают органические вещества, источником которых являются неживые организмы. Они ответственны за процессы брожения, когда расщепляются углеродсодержащие вещества, и гниения – когда разлагаются азотсодержащие вещества. Результатом служит выделившаяся энергия, которая используется настоящими бактериями в процессе жизнедеятельности.

Значение сапрофитов в круговороте веществ невозможно переоценить, поскольку именно ими разлагаются все природные соединения.

Симбиотические эубактерии являются частью здоровой микрофлоры человека, животных и растений. Без них невозможны процессы пищеварения, они участвуют в синтезе некоторых витаминов, расщепляют клетчатку и целлюлозу.

Размножение

Настоящие бактерии размножаются непосредственно прямым бинарным делением – клетка увеличивается в размерах, после достижения критической точки происходит деление на две равновеликие клетки. Архебактерии и цианобактерии являются прокариотами, как и настоящие бактерии, и по способу размножения полностью с ними схожи.

Помимо непосредственно прямого деления, для настоящих бактерий характерно несколько способов передачи генетического материала без образования новой клетки.

Различают следующие процессы:

Архебактерии и цианобактерии также способны таким образом разнообразить свой генетический материал.

Формирование колоний

Настоящие эубактерии размножаются быстро – клетка способна делиться каждые 20 минут. Помимо скорости, большое значение имеет способность ряда настоящих бактерий выделять в окружающую среду активные вещества, негативно действующие на конкурентные виды. Пример – молочнокислые бактерии понижают значение pH окружающей среды, и другие прокариоты не могут расти и размножаться. Или цианобактерии окрашивают воду водоемов – такая среда является токсичной для многих форм жизни.

После деления сестринские клетки на какое-то время остаются вместе, образуя цепочки, пакеты или гроздья – так образуются колонии. Для этих конгломератов характерно наличие капсулы из слизи, окружающей всю колонию.

Строение колоний, которые образуют цианобактерии, имеют ряд различий от групповых объединений настоящих бактерий. Как пример – рядом расположенные клетки связаны мостиками из цитоплазмы, проходящими клетки насквозь через отверстия в их оболочках. Подобным образом архебактерии, образующие большие колонии, объединяются через длинные трубочки.

Кроме того, цианобактерии при объединении в колонии проявляют свойства дифференциации клеток – некоторые отдельные клетки являются носителями дополнительной оболочки. Именно в них осуществляется усвоение азота воздуха.

Подобные свойства не свойственны архебактериям или настоящим. Для колонии, состоящей из одного или нескольких типов микроорганизмов не имеют значение соседи – каждая клетка функционирует совершенно автономно. Строение колонии и количество клеток может меняться со временем – это не имеет значения для жизнедеятельности отдельной клетки.

Работаю врачом ветеринарной медицины. Увлекаюсь бальными танцами, спортом и йогой. В приоритет ставлю личностное развитие и освоение духовных практик. Любимые темы: ветеринария, биология, строительство, ремонт, путешествия. Табу: юриспруденция, политика, IT-технологии и компьютерные игры.

Бактерии

ЦАРСТВО ДРОБЯНКИ

В царство Дробянки входят прокариотические организмы, клетки которых не имеют ограниченного оболочкой ядра. Царство подразделено на три подцарства: Архебактерии, Настоящие бактерии и Оксифотобактерии.

Подцарство Настоящие бактерий (Эубактерии)

Отдел бактерии (Т.Л. Богданова. Биология. Задания и упражнения. Пособие для поступающих в ВУЗы. М.,1991)

промышленными городами, меньше в сельской

местности. По воздуху распространяются

возбудители ангины, скарлатины, туберкуле

за.

В почве: больше всего бактерий сосредоточено в окультуренном черноземе: с 1 г почвы

2,5-3 млрд. Играют большую роль в почвообразовании (‘азотобактерии, нитрифицирующие бактерии, гнилостные).

В воде: в поверхностных слоях воды открытых водоемов, особенно в черте города и пригородов. Служат источниками инфекционных болезней (дизентерия, холера, бруцеллез). Полезные водные бактерии минерализуют органические остатки.

В живых организмах: бактерии бывают

болезнетворными и симбиотическими. Болезнетворные попадают в организм из внешней

среды, но лишь в благоприятных для них

условиях вызывают заболевание. Симбиотические живут в органах пищеварения, помогая

расщеплять и усваивать пищу (животным и

человеку)

Значение бактерий в природе и хозяйственной деятельности человека (Т.Л. Богданова. Биология. Задания и упражнения. Пособие для поступающих в ВУЗы. М.,1991)

Бактерии

Бактерии — самая древняя группа организмов из ныне существующих на Земле. Первые бактерии появились, вероятно, более 3,5 млрд лет назад и на протяжении почти миллиарда лет были единственными живыми существами на нашей планете. Поскольку это были первые представители живой природы, их тело имело примитивное строение.

Со временем их строение усложнилось, но и поныне бактерии считаются наиболее примитивными одноклеточными организмами. Интересно, что некоторые бактерии и сейчас ещё сохранили примитивные черты своих древних предков. Это наблюдается у бактерий, обитающих в горячих серных источниках и бескислородных илах на дне водоёмов.

Большинство бактерий бесцветно. Только немногие окрашены в пурпурный или в зелёный цвет. Но колонии многих бактерий имеют яркую окраску, которая обусловливается выделением окрашенного вещества в окружающую среду или пигментированием клеток.

Первооткрывателем мира бактерий был Антоний Левенгук — голландский естествоиспытатель 17 века, впервые создавший совершенную лупу-микроскоп, увеличивающую предметы в 160-270 раз.

Бактерии относят к прокариотам и выделяют в отдельное царство — Бактерии.

Форма тела

Бактерии — многочисленные и разнообразные организмы. Они различаются по форме.

| Название бактерии | Форма бактерии | Изображение бактерии |

| Кокки |  | Шарообразная |

| Бацилла |  | Палочковидная |

| Вибрион |  | Изогнутая в виде запятой |

| Спирилла |  | Спиралевидная |

| Стрептококки |  | Цепочка из кокков |

| Стафилококки |  | Грозди кокков |

| Диплококки |  | Две круглые бактерии, заключённые в одной слизистой капсуле |

Способы передвижения

Среди бактерий есть подвижные и неподвижные формы. Подвижные передвигаются за счёт волнообразных сокращений или при помощи жгутиков (скрученные винтообразные нити), которые состоят из особого белка флагеллина. Жгутиков может быть один или несколько. Располагаются они у одних бактерий на одном конце клетки, у других — на двух или по всей поверхности.

Но движение присуще и многим иным бактериям, у которых жгутики отсутствуют. Так, бактерии, покрытые снаружи слизью, способны к скользящему движению.

У некоторых лишённых жгутиков водных и почвенных бактерий в цитоплазме имеются газовые вакуоли. В клетке может быть 40-60 вакуолей. Каждая из них заполнена газом (предположительно — азотом). Регулируя количество газа в вакуолях, водные бактерии могут погружаться в толщу воды или подниматься на её поверхность, а почвенные бактерии — передвигаться в капиллярах почвы.

Место обитания

В силу простоты организации и неприхотливости бактерии широко распространены в природе. Бактерии обнаружены везде: в капле даже самой чистой родниковой воды, в крупинках почвы, в воздухе, на скалах, в полярных снегах, песках пустынь, на дне океана, в добытой с огромной глубины нефти и даже в воде горячих источников с температурой около 80ºС. Обитают они на растениях, плодах, у различных животных и у человека в кишечнике, ротовой полости, на конечностях, на поверхности тела.

Бактерии — самые мелкие и самые многочисленные живые существа. Благодаря малым размерам они легко проникают в любые трещины, щели, поры. Очень выносливы и приспособлены к различным условиям существования. Переносят высушивание, сильные холода, нагревание до 90ºС, не теряя при этом жизнеспособность.

Практически нет места на Земле, где не встречались бы бактерии, но в разных количествах. Условия жизни бактерий разнообразны. Одним из них необходим кислород воздуха, другие в нём не нуждаются и способны жить в бескислородной среде.

В воздухе: бактерии поднимаются в верхние слои атмосферы до 30 км. и больше.

Особенно много их в почве. В 1 г. почвы могут содержаться сотни миллионов бактерий.

В воде: в поверхностных слоях воды открытых водоёмов. Полезные водные бактерии минерализуют органические остатки.

В живых организмах: болезнетворные бактерии попадают в организм из внешней среды, но лишь в благоприятных условиях вызываю заболевания. Симбиотические живут в органах пищеварения, помогая расщеплять и усваивать пищу, синтезируют витамины.

Внешнее строение

Клетка бактерии одета особой плотной оболочкой — клеточной стенкой, которая выполняет защитную и опорную функции, а также придаёт бактерии постоянную, характерную для неё форму. Клеточная стенка бактерии напоминает оболочку растительной клетки. Она проницаема: через неё питательные вещества свободно проходят в клетку, а продукты обмена веществ выходят в окружающую среду. Часто поверх клеточной стенки у бактерий вырабатывается дополнительный защитный слой слизи — капсула. Толщина капсулы может во много раз превышать диаметр самой клетки, но может быть и очень небольшой. Капсула — не обязательная часть клетки, она образуется в зависимости от условий, в которые попадают бактерии. Она предохраняет бактерию от высыхания.

На поверхности некоторых бактерий имеются длинные жгутики (один, два или много) или короткие тонкие ворсинки. Длина жгутиков может во много раз превышать разметы тела бактерии. С помощью жгутиков и ворсинок бактерии передвигаются.

Внутреннее строение

Внутри клетки бактерии находится густая неподвижная цитоплазма. Она имеет слоистое строение, вакуолей нет, поэтому различные белки (ферменты) и запасные питательные вещества размещаются в самом веществе цитоплазмы. Клетки бактерий не имеют ядра. В центральной части их клетки сконцентрировано вещество, несущее наследственную информации. Бактерии, — нуклеиновая кислота — ДНК. Но это вещество не оформлено в ядро.

Внутренняя организация бактериальной клетки сложна и имеет свои специфические особенности. Цитоплазма отделяется от клеточной стенки цитоплазматической мембраной. В цитоплазме различают основное вещество, или матрикс, рибосомы и небольшое количество мембранных структур, выполняющих самые различные функции (аналоги митохондрий, эндоплазматической сети, аппарата Гольджи). В цитоплазме клеток бактерий часто содержатся гранулы различной формы и размеров. Гранулы могут состоять из соединений, которые служат источником энергии и углерода. В бактериальной клетке встречаются и капельки жира.

Способы питания

У бактерий наблюдаются разные способы питания. Среди них есть автотрофы и гетеротрофы. Автотрофы — организмы, способные самостоятельно образовывать органические вещества для своего питания.

Гетеротрофы — организмы, использующие для своего питания готовые органические вещества. Гетеротрофные бактерии подразделяются на сапрофитов, симбионтов и паразитов.

| Бактерии-сапрофиты | Бактерии-симбионты | Бактерии-паразиты |

| Извлекают питательные вещества из мёртвого и разлагающего органического материала. Обычно они выделяют в этот гниющий материал свои пищеварительные ферменты, а затем всасывают и усваивают растворённые продукты. | Живут совместно с другими организмами и часто приносят им ощутимую пользу. Бактерии, живущие в утолщениях корней бобовых растений. | Живут внутри другого организма или на нём, укрываются и питаются его тканями. Вызывают различные заболевания – бактериозы. |

Растения нуждаются в азоте, но сами усваивают азот воздуха не могут. Некоторые бактерии соединяют содержащиеся в воздухе молекулы азота с другими молекулами, в результате чего получаются вещества, доступные для растений.

Эти бактерии поселяются в клетках молодых корней, что приводит к образованию на корнях утолщений, называемых клубеньками. Такие клубеньки образуются на корнях растений семейства бобовых и некоторых других растений.

Корни дают бактериям углеводы, а бактерии корням — такие содержащие азот вещества, которые могут быть усвоены растением. Их сожительство взаимовыгодно.

Корни растений выделяют много органических веществ (сахара, аминокислоты и другие), которыми питаются бактерии. Поэтому в слое почвы, окружающем корни, поселяется особенно много бактерий. Эти бактерии превращают отмершие остатки растений в доступные для растения вещества. Этот слой почвы называют ризосферой.

Существует несколько гипотез о проникновении клубеньковых бактерий в ткани корня:

Процесс внедрения клубеньковых бактерий в ткань корня состоит из двух фаз:

В большинстве случаев внедрившаяся клетка, активно размножается, образует так называемые инфекционные нити и уже в виде таких нитей перемещается в ткани растения. Клубеньковые бактерии, вышедшие из инфекционной нити, продолжают размножаться в ткани хозяина.

Наполняющиеся быстро размножающимися клетками клубеньковых бактерий растительные клетки начинают усиленно делиться. Связь молодого клубенька с корнем бобового растения осуществляется благодаря сосудисто-волокнистым пучкам. В период функционирования клубеньки обычно плотные. К моменту проявления оптимальной активности клубеньки приобретают розовую окраску (благодаря пигменту легоглобину). Фиксировать азот способны лишь те бактерии, которые содержат легоглобин.

Бактерии клубеньков создают десятки и сотни килограммов азотных удобрений на гектаре почвы.

Обмен веществ

Бактерии отличаются друг от друга обменом веществ. У одних он идёт при участии кислорода, у других — без его участия.

Большинство бактерий питается готовыми органическими веществами. Лишь некоторые из них (сине-зелёные, или цианобактерии), способны создавать органические вещества из неорганических. Они сыграли важную роль в накоплении кислорода в атмосфере Земли.

Бактерии впитывают вещества извне, разрывают их молекулы на части, из этих частей собирают свою оболочку и пополняют своё содержимое (так они растут), а ненужные молекулы выбрасывают наружу. Оболочка и мембрана бактерии позволяет ей впитывать только нужные вещества.

Если бы оболочка и мембрана бактерии были полностью непроницаемыми, в клетку не попали бы никакие вещества. Если бы они были проницаемыми для всех веществ, содержимое клетки перемешалось бы со средой — раствором, в которой обитает бактерия. Для выживания бактерии необходима оболочка, которая нужные вещества пропускает, а ненужные — нет.

Бактерия поглощает находящиеся близ неё питательные вещества. Что происходит потом? Если она может самостоятельно передвигаться (двигая жгутик или выталкивая назад слизь), то она перемещается, пока не найдёт необходимые вещества.

Если она двигаться не может, то ждёт, пока диффузия (способность молекул одного вещества проникать в гущу молекул другого вещества) не принесёт к ней необходимые молекулы.

Бактерии в совокупности с другими группами микроорганизмов выполняют огромную химическую работу. Превращая различные соединения, они получают необходимую для их жизнедеятельности энергию и питательные вещества. Процессы обмена веществ, способы добывания энергии и потребности в материалах для построения веществ своего тела у бактерий разнообразны.

Одни бактерии нуждаются в готовых органических веществах — аминокислотах, углеводах, витаминах, — которые должны присутствовать в среде, так как сами они не смогут их синтезировать. Такие микроорганизмы называются гетеротрофами. Они получают необходимую им энергию при окислении органических веществ кислородом или при сбраживании (без участия кислорода). В зависимости от субстрата, на котором развиваются бактерии, различают:

Другие бактерии все потребности в углероде, необходимом для синтеза органических веществ тела, удовлетворяют за счёт неорганических соединений. Они называются автотрофами. Автотрофные бактерии способны синтезировать органические вещества из неорганических. Среди них различают: