Что такое ностратическая макросемья языков

Ностратические языки

| Ностратическая | |

|---|---|

| Таксон: | макросемья |

| Статус: | гипотеза |

| Ареал: | Евразия, Северная Америка и весь мир |

| Классификация | |

| Категория: | Языки Евразии |

| Состав | |

| алтайские, дравидийские, индоевропейские, картвельские, уральско-юкагирские, эскимосско-алеутские, афразийские | |

| См. также: Проект:Лингвистика | |

Согласно другой, слабее обоснованной гипотезе, выдвигаемой в последнее время рядом исследователей, все ностратические языки относятся к надсемье более высокого уровня (так называемым борейским языкам).

Содержание

Хронология разделения и прародина

Состав макросемьи

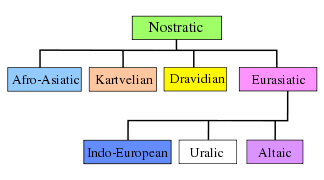

Внутренняя классификация

Западно-ностратические языки

Индоевропейские языки

Некоторыми считаются наиболее близкими к картвельской семье. Другие считают праиндоевропейский смешанным языком, на который оказал сильное влияние какой-то агглютинативный язык типа уральского. Есть мнение и о его первоначальном изолирующем тоновом состоянии. Об этом говорят и строгие правила формирования индоевропейского корня.

Время распада — V—IV тысячелетия до н. э. (Приводят и намного более раннюю дату — VIII—VI тысячелетия до н. э.)

Афразийские языки

Считаются в наиболее близком родстве с ностратической макросемьей. Раньше относили к западной ветви ностратических (наряду с индоевропейской и картвельской прасемьями).

Общего предка афразийских и ностратических условно назовем «пара-ностратическим» (видимо, его и реконструировал Иллич-Свитыч, называя «ностратическим»).

Время распада — XII—X тысячелетия до н. э. (Раньше приводили гораздо более позднюю дату — IX—VIII тысячелетия до н. э.)

Картвельские языки

Восточно-ностратические языки

Алтайские языки

Алтайские языки делятся на тюркскую, тунгусо-манчжурскую, монгольскую (западноалтайские), корейскую и японскую группы (восточноалтайские). Существование этой семьи как генетического единства подвергается сомнению одними учеными (предпочитающими говорить о языковом союзе) и активно поддерживается другими. Некоторые ученые полагают, что в ностратическую семью входят отдельно тюркский, монгольский и т. п. праязыки, не образующие отдельной алтайской подсемьи.

Время распада — VI тысячелетие до н. э.

Дравидийские языки

Сходство с урало-алтайскими — агглютинация. Особое сходство с уральским — фонетическое (отсутствуют или вариативные звонкие и имеются глухие геминаты — так же, как и в этрусском и хаттском, кстати, видимо, от этрусского геминаты и перешли в итальянский). Большинство считает эламский родственным дравидскому (показатели склонений похожие), а Старостин сделал вывод о промежуточном положении эламского — между афразийским и другими ностратическими.

Уральские языки

Промежуточное положение между алтайскими и уральскими занимают юкагиро-чуванские языки, в связи с чем они объединяются в уральско-юкагирскую прасемью. Вероятно, поднялись из Южной Туркмении по восточно-каспийскому побережью до реки Урал и далее разделились на восточно-уральскую и западно-уральскую ветви, осваивая территории по обеим сторонам от Уральских гор. Причем финно-угорский саамский (лопари) получил значительное влияние от самодийских.

Время распада — V—III тысячелетия до н. э.

Эскимосско-алеутские языки

Морфологически и фонетически весьма похожи на урало-алтайские языки, прежде всего на финно-угорские (такого мнения придерживались К. Уленбек, О. Соважо, Т. Ульвинг, К. Бергсланд). Тем не менее, такое сходство могло быть приобретённым в результате совместного проживания в дописьменный период. В то же время, характерной чертой эскимосско-алеутских языков является инкорпорирующий (полисинтетический) строй, не свойственный более никаким ностратическим языкам, и в то же время свойственный также чукотско-камчатским языкам.

Внешнее родство

Критика

Среди западных лингвистов теория ностратических языков нередко критически [уточнить] отвергается. Основным аргументом является, что на столь большой временной глубине методы сравнительно-исторического языкознания (исходящие к тому же из представлений о дивергенции языков в рамках во многом упрощённой модели «родословного древа») неприменимы. Вместе с тем в общетеоретических подходах мировое языкознание не отрицает развития устных (звуковых с поддержанием жестами и мимикой) коммуникаций в человеческих общностях со времён появления на планете первых людей, орудий труда и элементов разделения труда.

Резко отрицательно к ностратике относится известный типолог и специалист по австралийским языкам Р. Диксон (R.M.W. Dixon) в своей книге «The rise and fall of languages, 1997». Критические замечания как по методике в целом, так и по частным реконструкциям высказывали также известные специалисты Л. Кэмпбелл, Дж. Мэтисофф и др.

История изучения

В начале 1960-х ностратическую теорию существенно развил московский славист В. М. Иллич-Свитыч, в дальнейшем ею активно занимались израильский учёный А. Б. Долгопольский и российские ученые В. А. Дыбо и С. А. Старостин. В. М. Иллич-Свитыч и А. Б. Долгопольский относили к ностратическим также афразийскую макросемью, однако, как показали работы С. А. Старостина и А. Ю. Милитарёва, афразийские языки представляют собой отдельную семью, того же возраста, что и ностратическая.

Словарь реконструированных лексем ностратического языка в 1994 г. опубликовал американский учёный А.Бомхард (см. Ностратический словарь (Бомхард)).

НОСТРАТИЧЕСКИЕ ЯЗЫКИ

Признаки принадлежности к ностратическим языкам находят также в этрусском языке, эламском языке, шумерском языке, нивхском языке, юкагирском языке, в эскимосско-алеутских языках и чукотско-камчатских языках; из этих гипотез наиболее обоснован ностратический (возможно, алтайский) характер эскимосско-алеутских языков (О.А. Мудрак, 2008 год).

Относящиеся к ностратическим языкам семьи демонстрируют в первую очередь номинативный строй, языки эргативного строя появляются на поздних этапах. Морфология для ностратического праязыка восстанавливается скорее агглютинативная или аналитическая (морфологич. показатели могли быть клитиками или отдельными словами; см. Агглютинация в языке, Аналитизм), но это может быть связано с особенностями применения компаративистской процедуры в случае дальнего родства. На типологичесуих основаниях предлагается разделение ностратических языков на восточную (уральские, алтайские, дравидийские языки) и западную (индоевропейские, картвельские, афразийские языки) группы, из которых восточная имеет чисто агглютинативную морфологию и устойчивый вокализм корня, а западная демонстрирует элементы внутренней флексии. Имеется ли специфическое родство внутри этих групп, пока неясно.

В современной лингвистике существуют синонимы понятия ностратических языков: 1) сибиро-европейские языки (А.Б. Долгопольский); 2) бореальные языки (введено Н.Д. Андреевым; при этом он не включает в ностратические языки афразийские и дравидийские); С.А. Старостин называет бореальными языками макросемью, включающую ностратические в узком смысле (т. е. без афразийских), в современных лингвистических работах для этой группировки предлагается название «евразиатские языки»; 3) афразийские языки; 4) дене-кавказские языки; 5) австрические языки.

Близка к ностратической гипотеза Дж.Х. Гринберга, который выделил евразиатские языки, отнеся к ним индоевропейские, уральские, алтайские, нивхский и айнский. С 1984 года А. Бомхард (США) опубликовал работы по сравнению, которое он называет ностратическим; сначала это было индоевропейско-афразийское сравнение, затем Бомхард признал ностратическую макросемью в составе, предложенном В.М. Илличем-Свитычем. Бомхард предлагает собственную систему соответствий, коренным образом отличную от системы Иллича-Свитыча. Различия обусловлены в первую очередь тем, что за основу Бомхард берёт глоттальную реконструкцию праиндоевропейского языка (см. Глоттальная теория), а также малопрофессиональную методику сравнения (критический разбор см. в работах Е.А. Хелимского, 2000).

Дополнительная литература:

Иллич-Свитыч В.М. Алтайские дентальные: t, d, ♎ // Вопросы языкознания. 1963. № 6;

он же. Алтайские гуттуральные *k’, *k, *g // Этимология. М., 1964;

он же. Генезис индоевропейских рядов гуттуральных в свете данных внешнего сравнения // Проблемы сравнительной грамматики индоевропейских языков. Тезисы докладов. М., 1964;

Долгопольский А.Б. От Сахары до Камчатки языки ищут родственников // Знание – сила. 1967. № 1;

он же. О ностратической системе аффрикат и сибилянтов: корни с фонемой *ʒ // Этимология 1972. М., 1974;

Дыбо В.А. Ностратическая гипотеза (итоги и проблемы) // Известия АН СССР. Сер. литературы и языка. 1978. Т. 37. Вып. 5;

Дыбо В.А., Терентьев В.А. Ностратическая макросемья и проблема ее временной локализации // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1984. Ч. 5;

Цинциус В.И. Этимологии алтайских лексем с анлаутными придыхательными смычными губно-губным *п’ и заднеязычным *к’ // Алтайские этимологии. Л., 1984;

Starostin S. A. Nostratic and Sino- Caucasian // Лингвистическая реконструкция и древнейшая история Востока. М., 1989.