Что такое онтология кратко

Онтология в философии: понятие и основные идеи

Онтология – один из важнейших разделов философии. По мнению многих исследователей, на заре своего существования философия представляла собой именно ту науку, которую мы сегодня называем онтологией. Она изучает бытие, его структуру, закономерности, фундаментальные принципы, сущности и категории, стремится объяснить взаимосвязь между материальным и нематериальным.

Что такое онтология?

Онтология – это важнейший раздел философии, в котором изучаются фундаментальные принципы устройства бытия. Чаще всего онтологию определяют как «учение о бытии». Это определение следует из её названия, поскольку термин образован от греческих слов ὄντος (сущее, бытие) и λόγος (учение).

Онтология пытается дать общее определение бытия, по возможности не прибегая к терминологии других наук. Она изучает формы бытия и различные его проявления.

Считается, что данное понятие ввёл в науку немецкий философ Рудольф Гоклениус в начале XVII века. Чуть позже его земляк Иоганн Клауберг в своих работах описывал аналогичное понятие, используя для его обозначения термин «онтософия». Позже данному понятию уделил значительное внимание немецкий философ Христиан фон Вольф, написавший в 1730 году свою работу «Первая метафизика, или Онтология». К современному виду онтологию привёл Иммануил Кант.

Что изучает онтология?

Внимание онтологии сосредоточено на формах бытия (материальное и нематериальное), а также на различных его свойствах и проявлениях (пространство, движение, время и прочее). По сути, данная научная дисциплина ставит перед собой задачу дать абстрактное описание совокупности всего сущего. Предметом онтологии является бытие, представленное такими категориями как материя, время, движение, форма, пространство, переход и прочее.

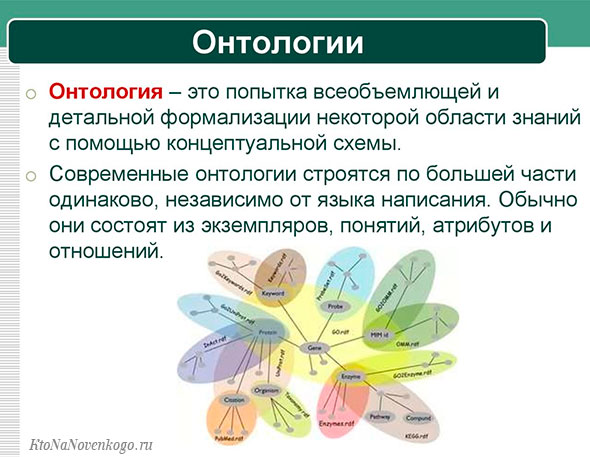

У слова «онтология» есть ещё одно значение, связанное с систематизацией и каталогизацией информации. В этом смысле онтология – это попытка полной и подробной формализации определенной области знаний или научной дисциплины. Она занимается изучением предметной области с целью определения структуры и составления концептуальной схемы, описывающей данную область.

Формирование онтологической мысли

В классической философии онтология рассматривается как совокупность знаний о бытии. Она объясняет и отображает реальность, обозначает место человека в мироздании, определяет назначение, позиции и границы отдельных наук и видов деятельности. В некотором смысле данное учение находится над всеми остальными науками, включая и саму философию. Она обобщает их и создаёт для них универсальную систему категоризации.

К концу первой половины XX века стали очевидными некоторые недостатки и ограничения классического понимания того, что такое онтология и что она изучает. Дисциплина претендовала на обобщение всех законов бытия, но при этом была ограничена в плане изучения новых областей реальности. Она пренебрегала многими формами человеческого опыта и инструментами познавательной деятельности.

Эта ситуация показала, что учение изначально построено на основании форм общественного бытия, обусловленных культурными предпосылками. Чтобы разрешить эти проблемы, философии нужно было либо вообще отказаться от традиционной онтологии и ориентироваться на научные дисциплины, либо создать новое учение, которое проецировало бы накопленные человечеством знания и опыт на мироздание.

В понимании неоклассической философии, онтология – это философское учение о закономерностях бытия. В информатике и некоторых других научных дисциплинах онтология рассматривается также как система формализации области знаний с целью получения хорошо организованной и однозначно интерпретируемой картины, показывающей совокупность накопленных данных и их взаимосвязей.

Онтология у Платона

Платон стал первым, кто создал достаточно полную концепцию онтологии. Его учение строится на трёх понятиях:

Характерная особенность онтологии Платона заключается в том, что в ней мнение и знание противопоставляются, поскольку первое не располагает никакими критериями достоверности. В его понимании процесс познания – это движение к вечному бытию или Благу.

Онтология у Аристотеля

Аристотель развил предложенную Платоном концепцию (многие философы даже называют его вклад более значительным). При этом он придерживался альтернативной парадигмы, в которой небытие является предикатом бытия. Вместо того чтобы разграничить бытие и небытие, он говорил о взаимном переходе от одного состояния к другому. Он считал, что существует некий природный субстрат, служащий основанием для наличия разных способов существования.

Также Аристотель сформулировал принцип опосредования, утверждающий, что переход из одного состояния в другое является движением и происходит через что-то. Противоположности в его понимании являлись разными способами существования. При этом переход между этими противоположностями возможен через природный субстрат, а между двумя состояниями присутствует третье, связывающее их.

Аристотель отказался от учения Платона о первичности идей, предложив вместо этого рассматривать различные уровни бытия. Предложенная им модель основывается на трёх понятиях: вещь, свойство, отношение. Также в его модели рассматривается 10 категорий: сущность, время, место, действие, отношение, количество, качество, обладание, положение, страдание. Любое простое высказывание может быть отнесено к одной из этих категорий.

История развития онтологии

В истории онтологии выделяют четыре периода:

ОНТОЛОГИЯ

ОНТОЛОГИЯ (от греч. ὄν, род. падеж ὄντος – сущее и λόγος – слово, понятие, учение) – учение о бытии [БЫТИЕ] как таковом; раздел философии, изучающий фундаментальные принципы бытия, наиболее общие сущности и категории сущего. Иногда онтология отождествляется с метафизикой, но чаще рассматривается как ее основополагающая часть, т.е. как метафизика бытия. Термин «онтология» впервые появился в «Философском лексиконе» Р.Гоклениуса (1613) и был закреплен в философской системе X.Вольфа.

Онтология выделилась из учений о бытии природы как учение о самом бытии еще в раннегреческой философии, хотя специального терминологического обозначения у него не было. Парменид и др. элеаты объявили истинным знанием только лишь мысль о бытии – однородном, вечном и неизменном единстве. Ими подчеркивалось, что мысль о бытии не может быть ложной, а также то, что мысль и бытие суть одно и то же. Доказательства вневременной, внепространственной, немножественной и умопостигаемой природы бытия считаются первой логической аргументацией в истории западной философии. Подвижное многообразие мира рассматривалось элейской школой как обманчивое явление. Это строгое различение было смягчено последующими онтологическими теориями досократиков, предметом которых было уже не «чистое» бытие, а качественно определенные начала бытия («корни» Эмпедокла, «семена» Анаксагора, «атомы» Демокрита). Подобное понимание позволяло объяснить связь бытия с конкретными предметами, умопостигаемого – с чувственным восприятием. Одновременно возникает критическая оппозиция софистам, которые отвергают мыслимость бытия и косвенно саму осмысленность этого понятия (см. аргументы Горгия). Сократ избегал онтологической тематики, поэтому можно лишь догадываться о его позиции, но его тезис о тождестве (объективного) знания и (субъективной) добродетели позволяет предположить, что впервые им поставлена проблема личностного бытия.

Платон синтезировал раннегреческую онтологию в своем учении об «идеях». Бытие, по Платону, есть совокупность идей – умопостигаемых форм или сущностей, отражением которых является многообразие вещественного мира. Платон провел границу не только между бытием и становлением (т.е. текучестью чувственно воспринимаемого мира), но и между бытием и «безначальным началом» бытия (т.е. непостижимой основой, называемой им также «благом»). В онтологии неоплатоников это различие выступает как соотношение сверхбытийного «единого» и «ума»-бытия. Онтология у Платона тесно связана с учением о познании как интеллектуальном восхождении к истинно сущим видам бытия.

Аристотель систематизировал и развил идеи Платона, при этом также существенно продвинулся вперед, уточняя (в «Метафизике» и др. соч.) смысловые оттенки понятий «бытие» и «сущность». Аристотель вводит ряд новых и значимых для позднейшей онтологии тем: бытие как действительность, божественный ум, бытие как единство противоположностей и конкретный предел «осмысления» материи формой. Онтология Платона и Аристотеля (особенно ее неоплатоническая переработка) оказала определяющее воздействие на всю западноевропейскую онтологическую традицию. Эллинистическая философия (если не считать «школьную», платоно-аристотелевскую традицию) была заинтересована в онтологии в той мере, в какой та могла стать основой для этических построений. При этом предпочтение отдается архаическим вариантам онтологии: учениям Гераклита (стоики), Демокрита (эпикурейцы), старших софистов (скептики).

Средневековые мыслители (и христианские, и мусульманские) искусно приспособили античную онтологию к решению теологических проблем. Подобное сопряжение онтологии и теологии было подготовлено некоторыми течениями эллинистической философии (стоицизмом, Филоном Александрийским, гностиками, средним и новым платонизмом) и раннехристианскими мыслителями (Марий Викторин, Августин, Боэций, Дионисий Ареопагит и др.). В средневековой онтологии – в зависимости от ориентации мыслителя – понятие абсолютного бытия могло отличаться от божественного абсолюта (и тогда Бог мыслится как даритель и источник бытия) или отождествляться с Богом (при этом парменидовское понимание бытия часто сливается с платоновской трактовкой «блага»), множество чистых сущностей (платоновское бытие) сближалось с представлением об ангельской иерархии и понималось как бытие, посредствующее между Богом и миром. Часть этих сущностей (эссенций), наделяемых Богом благодатью бытия, толковалась как наличное существование (экзистенция). Характерен для средневековой онтологии «онтологический аргумент» Ансельма Кентерберийского, в соответствии с которым необходимость бытия Бога выводится из понятия о Боге. Аргумент имел долгую историю и до сих пор вызывает споры как богословов, так и логиков. Зрелая схоластическая онтология отличается подробной категориальной разработкой, детальным различением уровней бытия (субстанциального и акцидентального, актуального и потенциального, необходимого, возможного и случайного и т.п.).

К 13 в. накапливаются антиномии онтологии, и за их решение берутся лучшие умы эпохи: это время великих «сумм» и систем. При этом не только учитывается опыт ранней схоластики и арабского аристотелизма (Авиценна, Аверроэс), но и происходит пересмотр античного и патриотического наследия. Намечается разделение онтологической мысли на два потока: на аристотелевскую и августинианскую традицию. Главный представитель аристотелизма – Фома Аквинский – вводит в средневековую онтологию плодотворное различение сущности и существования, а также акцентирует момент творческой действенности бытия, сосредоточенной в полной мере в самом бытии (ipsum esse), в Боге как actus purus (чистый акт). Из традиции Августина исходит Иоанн Дунc Скот, главный оппонент Фомы. Он отвергает жесткое различение сущности и существования, полагая, что абсолютная полнота сущности и есть существование. В то же время над миром сущностей возвышается Бог, о котором уместнее мыслить с помощью категорий Бесконечности и Воли. Эта установка Дунса Скота кладет начало онтологическому волюнтаризму. Различные онтологические установки проявились в споре схоластов об универсалиях, из которого вырастает номинализм Оккама с его идеей примата воли и невозможности реального бытия универсалий. Оккамистская онтология играет большую роль в деструкции классической схоластики и формировании мировоззрения Нового времени.

Философской мысли Ренессанса в целом чужда онтологическая проблематика, но в 15 в. мы находим значительную веху в истории онтологии – учение Николая Кузанского, которое содержит и суммирующие моменты, и новаторские (см. учения о possest – «бытии-возможности», об абсолютном максимуме; о «неином»). Кроме того, далеко не бесплодно развивалась поздняя схоластика, и в 16 в. она создает в рамках томистских комментариев ряд утонченных онтологических построений (Капреола, Каетан, Суарес).

Философия Нового времени концентрирует свое внимание на проблемах познания, однако онтология остается неизменной частью философской доктрины (в частности, у мыслителей-рационалистов). По классификации Вольфа, она входит в систему философских наук вместе с «рациональной теологией», «космологией» и «рациональной психологией». У Декарта, Спинозы, Лейбница онтология описывает взаимоотношение субстанций и соподчинение уровней бытия, сохраняя некоторую зависимость от неосхоластической онтологии. Проблема субстанции (т.е. первичного и самодостаточного бытия) и связанные с ней проблемы (Бог и субстанция, множественность и взаимодействие субстанций, выводимость из понятия субстанции ее единичных состояний, законы развития субстанции) становятся центральной темой онтологии. Однако обоснованием систем рационалистов является уже не онтология, а гносеология. У философов-эмпириков онтологические проблемы отходят на второй план (напр., у Юма онтология как самостоятельная доктрина вообще отсутствует) и, как правило, решение их не сводится к систематическому единству.

Поворотным пунктом в истории онтологии явилась «критическая философия» Канта, противопоставившая «догматизму» старой онтологии новое понимание объективности как результата оформления чувственного материала категориальным аппаратом познающего субъекта. Бытие, т.о., раскалывается на два типа реальности – на материальные феномены и идеальные категории, соединить их может только синтезирующая сила Я. По Канту, вопрос о бытии самом по себе не имеет смысла вне сферы действительного или возможного опыта. (Характерна кантовская критика «онтологического аргумента», основанная на отрицании предикативности бытия: приписывание бытия понятию не прибавляет к нему ничего нового.) Предшествующая онтология толкуется Кантом как гипостазирование понятий чистого рассудка. В то же время само кантовское разделение универсума на три автономные сферы (миры природы, свободы и целесообразности) задает параметры новой онтологии, в которой единая для докантовского мышления способность выхода в измерение истинного бытия распределена между теоретической способностью, обнаруживающей сверхчувственное бытие как трансцендентную запредельность, и практической способностью, открывающей бытие как посюстороннюю реальность свободы.

Фихте, Шеллинг и Гегель, опираясь на открытие Кантом трансцендентальной субъективности, отчасти вернулись к докантовской рационалистической традиции построения онтологии на основе гносеологии: в их системах бытие является закономерным этапом развития мышления, т.е. моментом, когда мышление выявляет свое тождество с бытием. Однако характер отождествления бытия и мысли (и соответственно онтологии и гносеологии) в их философии, делающей содержательной основой единства структуру субъекта познания, был обусловлен кантовским открытием активности субъекта. Именно поэтому онтология немецкого классического идеализма принципиально отличается от онтологии Нового времени: строение бытия постигается не в статичном созерцании, а в его историческом и логическом порождении, онтологическая истина понимается не как состояние, а как процесс.

Для западноевропейской философии 19 в. характерно резкое падение интереса к онтологии как самостоятельной философской дисциплине и критическое отношение к онтологизму предшествующей философии. С одной стороны, достижения естественных наук послужили основой для попыток нефилософского синтетического описания единства мира и позитивистской критики онтологии. С другой стороны, философия жизни пыталась свести онтологию (вместе с ее источником – рационалистическим методом) к одному из побочных прагматических продуктов развития иррационального первоначала («воли» у Шопенгауэра и Ницше). Неокантианство и близкие к нему направления форсировали гносеологическое понимание онтологии, намеченное еще в классической немецкой философии, превращая онтологию скорее в метод, чем в систему. От неокантианства идет традиция отделения от онтологии аксиологии, предмет которой – ценности – не существует, но «значит».

К кон. 19 – нач. 20 в. на смену психологическим и гносеологическим трактовкам онтологии приходят направления, ориентирующиеся на пересмотр достижений предшествующей западноевропейской философии и возврат к онтологизму. В феноменологии Гуссерля разрабатываются пути перехода от «чистого сознания» к структуре бытия при помощи анализа интенциональных структур сознания, к полаганию мира без субъективных гносеологических привнесений, развивается идея «региональных онтологий» (которые вместо традиционной всеохватывающей онтологии позволяют строить метод эйдетического описания), вводится концепт «жизненного мира» как онтологической предзаданности и нередуцируемости повседневного опыта. Н.Гартман в своей онтологии стремится преодолеть традиционный разрыв абстрактного царства онтологических сущностей и действительного бытия, рассматривая различные миры – человеческий, вещественный и духовный – как автономные слои реальности, по отношению к которым познание выступает не определяющим, а вторичным началом. Неотомизм возрождает и систематизирует онтологию средневековой схоластики (прежде всего Фомы Аквинского). Различные варианты экзистенциализма, пытаясь преодолеть психологизм в трактовке природы человека, описывают структуру человеческих переживаний как характеристики самого бытия. Хайдеггер в своей «фундаментальной онтологии» вычленяет при помощи анализа наличного человеческого бытия «чистую субъективность» и стремится освободить ее от неподлинных форм существования. При этом бытие понимается как трансценденция, не тождественная своим опредмеченным проявлениям, т.е. «сущему». Философия жизни (и некоторые представители философии религии) пытаются построить согласованную с современным естествознанием онтологическую картину мира, в которой основными структурными элементами оказываются онтологизированные базовые биологические модели (Бергсон, холизм Смэтса и Александера, Флоренский, Тейяр де Шарден, пробабилизм). В русской философии 20 в. реализуются заново осмысленные модели классической онтологии на основе платонизма («всеединство») и лейбницианства (персонализм Н.Лосского). Этим тенденциям противостоят неопозитивизм и аналитическая традиция, рассматривающие все попытки возрождения классической онтологии как рецидивы заблуждений философии и теологии прошлого. С точки зрения неопозитивизма все антиномии и проблемы онтологии решаются в рамках науки или устраняются путем логического анализа языка. Со временем аналитики пришли к необходимости реабилитировать онтологию или как полезную мировоззренческую функцию, или как инструмент снятия семантических антиномий: показательно системное развитие онтологии как философской дисциплины в теориях Стросона и Куайна, в ходе которого онтология из семантической конвенции, обосновывающей натуралистические установки этих философов, превращается в полагание самой онтологической реальности. Постструктурализм (особенно в версиях Фуко, Делёза, Лиотара, Деррида) постоянно обнаруживает «незапланированные» онтологические эффекты в ходе своих попыток демонтировать традиционную рационалистическую онтологию, косвенно доказывая, что фундаментальные структуры европейской онтологии богаты нераскрытыми резервами и способны давать описание современных состояний сознания и культуры. См. также ст. Метафизика [МЕТАФИЗИКА].

Литература:

1. Доброхотов А.Л. Учение досократиков о бытии. М., 1980;

2. Он же. Категория бытия в классической западноевропейской философии. М., 1986;

3. Проблемы онтологии в современной буржуазной философии. Рига, 1988;

4. Лосев А.Ф. Бытие, его сверхлогические, логические и алогические моменты (диалектика). – «Начала», 1994, № 2–4, с. 3–25;

5. Основы онтологии. СПб. 1997;

6. Гайденко П.П. Волюнтативная метафизика и новоевропейская культура. – В кн.: Три подхода к изучению культуры. M., 1997;

7. Она же. Прорыв к трансцендентному. Новая онтология XX века. М., 1997;

8. Губин В.Д. Онтология. Проблема бытия в современной европейской философии. М., 1998;

9. Куайн У. Вещи и их место в теориях. – В кн.: Аналитическая философия; становление и развитие. М., 1998;

10. Деннет Д. Онтологическая проблема сознания. – В кн.: Аналитическая философия: становление и развитие. М., 1998;

11. Gilson E. Being and Some Philosophers. Toronto, 1952;

12. Huber G. Das Sein und das Absolute. Basel, 1955;

13. Diemer Α. Einführung in die Ontologle. Meisenheim am Glan, 1959;

14. Logik and Ontology. N. Y., 1973;

15. Trapp R. Analytische Ontologie. Fr./M., 1976;

16. Ahumada R. A History of Western Ontology: From Thales to Heidegger. Washington, 1979;

17. Parts and Moments: Studies in Logic and Formal Ontology. Münch., 1982;

18. Wolf U. Ontologie. – Historisches Wörterbuch der Philosophie. Hrsg. J.Ritter, K.Grunder, Bd. 6. Basel – Stuttg., 1984, S. 1189–1200;

19. How Things Are, Dordrecht[a. o.], 1985;

20. Schonberger R. Die Transformation des klassischen Seinsverständnis. Studien zum neuzeitlichen Seinsbegriff im Mittelalter. B. – N. Y., 1986.

Онтология — это исчезающее понятие в философии, но проявляющееся в информатике

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. Онтология или антология? Такие похожие слова, различающиеся только написанием первой буквы, имеют совершенно разные значения.

И если с антологией все предельно просто — это всего лишь тематический сборник стихов, рассказов, статей, то онтология — сложнейший раздел философии, занимающийся изучением бытия — самой необъятной философской категории.

Границы интересов онтологии размыты, ни один из философов не смог дать исчерпывающее определение этой области знания, да это, скорее всего, невозможно, ведь в самом общем смысле:

онтология — это система идей и предположений о том, как устроено все существующее.

«Три бабочки спорили о природе огня. Одна подлетела не близко и сказала, что огонь светит. Другая подлетела ближе, опалила крыло и сказала, что огонь обжигает. Третья бабочка залетела прямо в пламя и сгорела. Она поняла огонь до конца, но уже никому не смогла об этом рассказать».

Онтология — что это в философии

Онтология — это раздел философии, изучающий принципы бытия, его структуру и закономерности. Онтология рассматривает мир в целом, ищет общие законы его развития, пытается ответить на вопрос, что такое истинное бытие.

Все что мы наблюдаем и воспринимаем органами чувств — это еще не подлинная реальность. Сущность, основа всех вещей и процессов может быть далека от их видимого отображения, поэтому главная задача онтологии — докопаться до понимания истинного бытия.

Отсюда и основные вопросы этого раздела философии:

Термин ontologia (древнегреческий ὄν, ὄντος — сущее; λόγος — слово, учение) придумал в 1606 году немецкий философ Якоб Лорхард, и уже в 1613 году он был включен в «Философский словарь» немецкого ученого Рудольфа Гоклениуса.

Статус фундаментального раздела метафизики (это что?) онтология получила благодаря работам немецкого философа Христиана фон Вольфа (1679–1754 гг.), который считал ее учением «о первых основаниях нашего познания и всех вещей вообще».

Появление термина сильно запоздало — онтология начала складываться в отдельное учение о бытии еще у древних греков. Наиболее важные онтологические теории выдвигали Парменид Элейский, Платон, Аристотель. В общем смысле, античное истинное бытие — это субстанция.

В средневековой онтологии категория бытия рассматривалась через призму Бога. Бог воспринимался или источником, «дарителем» бытия, или непосредственно самим бытием.

Самые прогрессивные онтологические системы Средневековья предложили Фома Аквинский (1225–1274 гг), разводящий понятия сущности и существования, Иоанн Дунс Скот (1226–1308 гг.), противопоставивший философию религии, и Уильям Оккам (1285–1347 гг.) — сторонник экспериментальной, доказательной науки.

Оккам сформулировал знаменитый методологический принцип «бритвы Оккама»: «Не следует множить сущее без необходимости». Смысл его в том, что постигать существующее вокруг нас нужно, опираясь на естественные причины, не углубляясь в туманные дали тайных начал, неведомых сил и прочей мистики.

«Бритва Оккама» — вполне рабочий принцип и в современной науке, когда наиболее очевидное решение или самая простая схема, скорее всего, будут правильными.

Развитие идей рационализма (это как?) в учениях Рене Декарта, Бенедикта Спинозы, Готфрида Вильгельма Лейбница выводят на первый план взаимоотношение субстанций и уровней бытия.

Рационалисты пытаются объединить онтологию и гносеологию (это что?) — учение о познании.

Декартовское «я мыслю, значит, я существую» делает бытие содержанием мышления, а мышление — актом бытия.

Развитие естественных наук в Новое время возвращает онтологию к поискам истинного бытия в материи и субстанции, но уже в новых интерпретациях.

А XX век стал временем построения альтернативных онтологических систем, т.к. поиски истинного бытия через естественные науки привели онтологию к кризису.

Русский космизм, сверхреальность Семена Франка, фундаментальная онтология Мартина Хайдеггера и бытие как самоосуществление человека у экзистенциалистов — основные направления в онтологии новейшего времени.

*Палехская роспись.

Константин Циолковский, представитель направления русского космизма.

Эпоха постмодернизма, в которой мы пока еще находимся, в принципе отрицает возможность построения онтологических систем. Мир постмодерна — это текст, который хаотично и субъективно интерпретируется каждым. Этот хаос невозможно объяснить через онтологию.

Происходит что-то «вроде крушения реальности. Слова превращаются в звучащую оболочку, лишенную смысла».

Эжен Ионеско, румынский драматург

Онтология в информационных технологиях

В то время как онтология исчезает из постмодернистской философии, этот термин все чаще звучит в мире информатики. Здесь онтология понимается как подробное описание некоторой области знаний при помощи концептуальной схемы.

Такая схема является классификацией знаний, описывающей классы объектов, их связи и правила взаимодействия.

Идея инженерной онтологии принадлежит американскому ученому Тому Груберу, имеющему непосредственное отношение к разработке умного помощника Siri. Грубер дал краткое определение своей концепции:

«Онтология — это явная спецификация концептуализации».

В научном сообществе под онтологией понимается понятийный аппарат определенной области знаний.

Терминология, взаимосвязь понятий и их таксономия — классификация и систематизация — все это задача онтологии в различных науках: и гуманитарных, и естественных, и технических.

В заключение можно привести еще один интереснейший аспект онтологии, о котором каких-то 50 лет назад не было известно ничего.

Это онтология виртуальной реальности и компьютерных игр.

По сути, виртуальная реальность — это попытка человека сотворить высший уровень бытия, лишённый недостатков и ограничений материального мира.

Современный человек все больше подвержен влиянию виртуальной реальности, поэтому можно предположить скорое появление новых онтологических учений, связанных с этой стороной нашей жизни.

Автор статьи: Елена Румянцева

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (6)

Познавательно в легкой форме и занимательно,

поэтому все вместе просто замечательно!

Существует медицинская онтология, с помощью которой удаляются причины заболеваний, что автоматически приводит к исцелению больного самым быстрым на сегодняшний день способом.

Убирать можно даже причины наследственного характера. Суть её выявить не только физические, эмоциональные, но и энергетические, информационные и Духовные причины заболевания.

Затем они удаляются и организм сам восстанавливается.

Печальный вывод. Онтология говорит о том, что ничего мы толком не знаем, и разобраться в вопросах бытия не в состоянии.

Катя. Думаю, что не всё так грустно. Аристотелева логика, накопленные знания, воображение и диалектика нам помогут разобраться в вопросах онтологии бытия.

Кстати, есть же такое течение как трансгуманизм. Возможно трансгуманисты смогут оцифровать личности реальных людей и поместить их в виртуальный мир, тогда виртуальные люди, живя в виртуальном мире, полностью его познают, но в отличии от бабочки, не погибнут, а будут жить вечно, ну или до тех пор, пока кто-то не выдернет вилку из розетки.