Что такое организационно управленческая деятельность

Понятие организационно-управленческой деятельности

Организационно-управленческая деятельность – это особый вид деятельности, который начал изучаться, описываться и нормироваться только во второй половине XX века. До этого времени управление существовало как «искусное действие» – индивидуальное мастерство человека или группы лиц.

Существенно, что выделение организационно-управленческой деятельности, как самостоятельного вида, становится необходимым и возможным в условиях усложнения организационной системы хозяйствования, особое значение в которой приобретает соблюдение определенного порядка, скорее упорядоченности, при одновременном динамичном изменении внутренних и внешних условий профессиональной деятельности. Следовательно, функции организатора и управляющего ложатся на руководителя–профессионала, и объединяются в некую организационно-управленческую подструктуру профессиональной деятельности. Основными элементами такой подструктуры являются взаимодополняющие аспекты профессиональной деятельности, моделирующие процесс ее функционирования и развития. В частности, можно выделить такие аспекты как:

— предметно-структурный, характеризующий поэлементно виды деятельности организации и соответствующие им предметные области управления (что?);

— организационно-методический аспект, характеризующий порядок выполнения заданий по видам деятельности (кто? где? как?);

— функционально-временной, характеризующий состояние протекающих процессов (какие? когда?);

— ресурсно-технологический аспект, характеризующий ресурсы и инструменты, используемые в процессе профессиональной деятельности (что? как? с помощью чего? в какой последовательности?).

Упорядоченность хозяйственной практики предполагает, что основополагающие характеристики организационно-управленческой деятельности в разных профессиональных сферах едины. Поэтому для лучшего понимания особенностей рассматриваемого вида деятельности в юридической практике, необходимо уточнить именно общие ее основания. Для понимания сущности управленческой деятельности необходимо ответить на ряд вопросов: В чем специфика объекта управления? Что отличает управленческую деятельность от других видов деятельности? Что составляет продукт управленческой деятельности?

Прежде всего, управленческая деятельность должна отвечать всем требованиям деятельности, включая наличие: целей и объекта управления; субъекта управления; знаний и технологий управленческой деятельности; конечного продукта деятельности и самих управленческих действий.

Рассмотрение процессов функционирования и развития позволяет определить «продукты управленческой деятельности». Так, в отношении процессов функционирования продуктом управленческой деятельности могут быть стандарты и нормы деятельности.

В отношении процессов развития управленческая деятельность ориентируется на продукты, обеспечивающие прогрессивное изменение (развитие) деятельности. В случае профессиональной деятельности в области юридических услуг это может быть, например, стратегия развития организации или новые условия организации деятельности или последовательность развития содержательной (продуктовой) линейки, или это будет новая система управления, включающая не только порядок взаимодействия подразделений (отдельных работников), но качество реализации экономических и социальных задач.

Высказанные в теории Г.П. Щедровицкого подходы к методологии управления как вида деятельности позволяют, в частности, выделить «три модальности» или три способа ее существования (протекания):

— управление, как деятельность, направлено на изменение протекающих социально-экономических процессов и фокусируется на изменении векторов активности определенных социальных групп.

— организация, как деятельность, которая фокусируется на создании организационной структуры (организации). Способна осуществить необходимую деятельность, приводящую к определенным результатам;

— руководство, как деятельность, направлено непосредственно на «деятельность людей», регулирование, анализ, коррекцию человеческих действий, позволяющих добиться определенных результатов;

Это самостоятельные виды деятельности, которые имеют дело с различными объектами, используют различные инструменты и средства, и, соответственно, применяются в различных ситуациях. В частности, автором уточняется: организация (представлена категорией структуры), руководство (представлено категорией деятельности) и управление (представлено категорией процесса). Вместе с этим, Г.П. Щедровицкий указывает на четкую взаимосвязь указанных трех способов существования организационно-управленческой деятельности. В частности, он указывает, что «Руководство включено в Организацию, а Организация, в свою очередь, включена в Управление. Эта включенность означает, что смыслы и цели Организационной деятельности определяются Управленческой деятельностью. А смыслы и цели деятельности Руководства определяются Организационной деятельностью»[2].

Рассмотрим каждый из указанных способов организационно-управленческой деятельности подробнее.

Понятие организационно-управленческой деятельности

Организационно-управленческая деятельность – это особый вид деятельности, который начал изучаться, описываться и нормироваться только во второй половине XX века. До этого времени управление существовало как «искусное действие» – индивидуальное мастерство человека или группы лиц.

Существенно, что выделение организационно-управленческой деятельности, как самостоятельного вида, становится необходимым и возможным в условиях усложнения организационной системы хозяйствования, особое значение в которой приобретает соблюдение определенного порядка, скорее упорядоченности, при одновременном динамичном изменении внутренних и внешних условий профессиональной деятельности. Следовательно, функции организатора и управляющего ложатся на руководителя–профессионала, и объединяются в некую организационно-управленческую подструктуру профессиональной деятельности. Основными элементами такой подструктуры являются взаимодополняющие аспекты профессиональной деятельности, моделирующие процесс ее функционирования и развития. В частности, можно выделить такие аспекты как:

— предметно-структурный, характеризующий поэлементно виды деятельности организации и соответствующие им предметные области управления (что?);

— организационно-методический аспект, характеризующий порядок выполнения заданий по видам деятельности (кто? где? как?);

— функционально-временной, характеризующий состояние протекающих процессов (какие? когда?);

— ресурсно-технологический аспект, характеризующий ресурсы и инструменты, используемые в процессе профессиональной деятельности (что? как? с помощью чего? в какой последовательности?).

Упорядоченность хозяйственной практики предполагает, что основополагающие характеристики организационно-управленческой деятельности в разных профессиональных сферах едины. Поэтому для лучшего понимания особенностей рассматриваемого вида деятельности в юридической практике, необходимо уточнить именно общие ее основания. Для понимания сущности управленческой деятельности необходимо ответить на ряд вопросов: В чем специфика объекта управления? Что отличает управленческую деятельность от других видов деятельности? Что составляет продукт управленческой деятельности?

Прежде всего, управленческая деятельность должна отвечать всем требованиям деятельности, включая наличие: целей и объекта управления; субъекта управления; знаний и технологий управленческой деятельности; конечного продукта деятельности и самих управленческих действий.

Рассмотрение процессов функционирования и развития позволяет определить «продукты управленческой деятельности». Так, в отношении процессов функционирования продуктом управленческой деятельности могут быть стандарты и нормы деятельности.

В отношении процессов развития управленческая деятельность ориентируется на продукты, обеспечивающие прогрессивное изменение (развитие) деятельности. В случае профессиональной деятельности в области юридических услуг это может быть, например, стратегия развития организации или новые условия организации деятельности или последовательность развития содержательной (продуктовой) линейки, или это будет новая система управления, включающая не только порядок взаимодействия подразделений (отдельных работников), но качество реализации экономических и социальных задач.

Высказанные в теории Г.П. Щедровицкого подходы к методологии управления как вида деятельности позволяют, в частности, выделить «три модальности» или три способа ее существования (протекания):

— управление, как деятельность, направлено на изменение протекающих социально-экономических процессов и фокусируется на изменении векторов активности определенных социальных групп.

— организация, как деятельность, которая фокусируется на создании организационной структуры (организации). Способна осуществить необходимую деятельность, приводящую к определенным результатам;

— руководство, как деятельность, направлено непосредственно на «деятельность людей», регулирование, анализ, коррекцию человеческих действий, позволяющих добиться определенных результатов;

Это самостоятельные виды деятельности, которые имеют дело с различными объектами, используют различные инструменты и средства, и, соответственно, применяются в различных ситуациях. В частности, автором уточняется: организация (представлена категорией структуры), руководство (представлено категорией деятельности) и управление (представлено категорией процесса). Вместе с этим, Г.П. Щедровицкий указывает на четкую взаимосвязь указанных трех способов существования организационно-управленческой деятельности. В частности, он указывает, что «Руководство включено в Организацию, а Организация, в свою очередь, включена в Управление. Эта включенность означает, что смыслы и цели Организационной деятельности определяются Управленческой деятельностью. А смыслы и цели деятельности Руководства определяются Организационной деятельностью»[2].

Рассмотрим каждый из указанных способов организационно-управленческой деятельности подробнее.

Управление

Термин «управление» рассматривается специалистами в разных аспектах, но интересующий нас аспект связан с социальным управлением, объектом которого являются люди и их поведение.

Известно, что под управлением в широком смысле понимается деятельность по упорядочению процессов, протекающих в определенной системе, в нашем случае, в организации (о которой поговорим чуть позже).

Управленческий труд состоит из элементарных действий, или операций, то есть однородных, логически неделимых частей управленческой деятельности, с одним или группой носителей информации (документов) от момента их поступления до передачи в преобразованном виде другим или на хранение.

Управленческие операции бывают: поисковыми, вычислительными, логическими, описательными, графическими, контрольными, коммуникационными, например, слушание, чтение, говорение, контактирование, наблюдение за действиями различных устройств, мышления и т.п.

Главными задачами технологии управления являются: установление организационного порядка и рациональной последовательности выполнения управленческих работ; обеспечение единства, непрерывности и согласованности действий субъектов при принятии решений; участие вышестоящих руководителей; равномерную загрузку исполнителей.

Любая управленческая деятельность состоит из ряда последовательных этапов. В классическом варианте[3] это: планирование – организация – мотивация – контроль как процесс, необходимый для формулирования и достижения целей организации.

Питер Ф. Друкер, которого многие считают ведущим теоретиком в области управления, дает интересное определение управления, как особого вида деятельности, превращающего неорганизованную толпу в эффективную, целенаправленную и производительную группу[4].

Управленческий труд представляет собой совокупность действий и операций, с помощью которых обеспечивается подготовка и реализация управленческих решений. Содержание и последовательность осуществления управленческого труда объединяются в управленческий процесс, который формируется, развивается и совершенствуется вместе с организацией. При этом управленческие процессы всегда целенаправленны, т.е. связаны с необходимостью определенных действий в рамках конкретной хозяйственной ситуации. Как правило, требуется добиться конкретной цели, связанной с сохранением или преобразованием имеющихся или возникших обстоятельств, для достижения положительного результата или предотвращения отрицательных последствий.

К элементам процесса управления относится не только управленческий труд, но и его предмет – информация (исходная, «сырая»), которая после соответствующей обработки, превращается в управленческое решение. Последнее получает самостоятельное существование как продукт управленческого труда и выступает направляющим элементом (вектором) процесса управленческой деятельности. К конечном счете, налаженная практика принятия и реализации управленческих решений и составляет организационный порядок (системность) в функционировании и развитии организации.

Усложнение хозяйственной практики в наше время неминуемо приводит к росту количества управленческих решений, их накапливанию, возможному торможению реализации и как результат снижению эффективности производственной деятельности. Поэтому наряду с возрастанием требований к профессионализму управленцев и все большей дифференциации их труда происходит постепенное развитие самоуправления, как использования сформированных у специалистов в различных областях деятельности управленческих компетенций.

Как любой вид целесообразной деятельности управление стремиться к достижению эффективности, которая воплощается в полном или частичном обеспечении запланированного результата. Важно, при прочих достаточно известных количественных и качественных показателях эффективности[5], управленческой деятельности свойственны своевременность, технологичность и сбалансированность результативности для коллектива в целом и каждого участника в отдельности. Очевидно, что эффективность управления достигается высоким качеством управленческого труда, который достигается единством качества структуры управления, ее рациональности, соответствию существующим условиям методов управления и качества управленческой информации.

Система управления организацией является сложным образованием, включающим такие взаимосвязанные элементы как субъекты или органов управления (должности и подразделения), коммуникационные каналы и набор методов, технологий, норм, правил, процедур, полномочий, определяющих порядок выполнения работниками тех или иных действий. Определенное соотношение органов управления, связанных между собой коммуникационными каналами, образуют структуру управления. Для того, чтобы управление в рамках системы было эффективным, необходимы совместимость, определенная самостоятельность и взаимообусловленная заинтересованность во взаимодействии субъекта и объекта деятельности. В конечном счете, указанные характеристики обеспечивают управляемость объекта, т.е. его соответствующую реакцию на управляющее воздействие.

Как и любая другая деятельность, управление осуществляется в соответствии с определенными принципами. К основным принципам управления можно отнести следующие:

— научный подход, как совокупность глубоких знаний для своевременного и достоверного принятия решений;

— целенаправленность как совокупность методов, используемых для достижения целей организации в каждый период деятельности;

— последовательность как совокупность управляемых во времени и пространстве последовательных действий, позволяющих оптимально достигать целей;

— непрерывность обусловленная соответствующим характером хозяйственных процессов;

— универсальность в сочетании со специализацией как совокупность общепринятых подходов в управлении с учетом специфических (индивидуальных) условий их применения в разных организациях и хозяйственных процессах;

— сочетание централизованного регулирования и самоуправления как условие оптимального выполнения поставленных задач всеми подразделениями организации;

— обеспечение единства прав и ответственности каждого субъекта управления.

Принципы управления реализуются в основных методах управленческой деятельности, которые разрабатываются научным путем с учетом практического опыта каждой организации.

Содержание управленческих методов включает соответствующие элементы, понимание и использование которых во многом обеспечивает благоприятную атмосферу внутриорганизационной деятельности. Принято выделять три основные группы методов: административные, экономические и социально-психологические.

Административные методы опираются на активное вмешательство руководителей в деятельность исполнителей путем формулирования задач и установления показателей их решения. Они используются, как правило, при решении достаточно известных (рутинных) и стандартных задач. В данном подходе инициатива исполнителей ограничивается, ответственность за результаты возлагается на руководителей. Существенным недостатком административных методов выступает ориентация исполнителей на достижение заданных результатов установленными способами. Отсутствие инициативы не позволяет развиваться организации.

Экономические методы основаны на материальной заинтересованности исполнителей в оптимальном решении поставленных задач. Ответственность при этом распределяется между руководителем и исполнителем в соответствии с принципом единства прав и ответственности каждого субъекта управления. Естественно, что экономические методы управления позволяют не только достигать результатов наиболее эффективно, но и нацеливают исполнителей на более гибкий учет конкретной хозяйственной ситуации и, в конечном счете, на развитие профессионализма.

Однако, экономические методы, управления так же имеют ограничения, которые могут проявляться относительно работников, для которых материальный интерес не является главным. Для них важнее сам процесс деятельности, развития, взаимодействия в трудовом коллективе. В этом случае особое значения получают социально-психологические методы управления, нацеленные на формирование благоприятного климата в трудовом коллективе, развитие индивидуальных способностей и самореализации в профессиональной деятельности каждого работника.

Современное управление использует все указанные методы. При этом особое значение придается правовой стороне их реализации. Это проявляется в использовании организацией соответствующих правовых норм и правил, определяющих границы самостоятельных действий руководителей и исполнителей.

Системность управления организацией реализуется в определенной управленческой структуре, которую можно представить как упорядоченную совокупность связей между отдельными (функциональными) частями (подразделениями и или должностями), составляющими организацию как объект управления.

Сама по себе управленческая структура состоит из определенных органов управления (подразделения, должности, службы), которые находятся в определенном соподчинении и взаимодействии. Во главе такой структуры стоит руководитель, о роли и задачах которого поговорим в параграфе 1.1.3.

Формирование управленческой структуры основывается на процессе разделения работ, полномочий и ответственности, глубина которого зависит и одновременно влияет на степень автономности звеньев управления. В современных условиях хозяйствования, особенно в небольших по размерам организациях, происходит концентрация профессиональных и управленческих функций в руках одного и того же субъекта деятельности.

Взаимодействие между элементами управленческой структуры осуществляется с помощью коммуникационных каналов, которые в зависимости от выполняемых задач могут приобретать различные конфигурации[6].

Коммуникационный канал — это реальная или воображаемая линия связи, по которой сообщения движутся от отправителя к получателю информации. Разновидности коммуникационных структур позволяют соответствующим образом распределять управленческие полномочия и ответственности между отдельными подразделениями и должностными лицами в рамках выполнения соответствующих управленческих задач.

За весь период развития управления как самостоятельного научного вида человеческой деятельности сформировалось три основных подхода к управлению: системный, ситуационный и процессный.

Главным методологическим подходом к управлению является системный подход[7]. С его помощью организация рассматривается как единое целое со всеми сложнейшими ее связями и отношениями, а также согласованием деятельности всех ее подсистем.

Системный подход требует использования принципа обратной связи между частями и целым; целым и окружением (т. е. средой), а также между частями и окружением. Этот принцип есть проявление диалектики взаимозависимости между различными свойствами.

Применительно к проблемам управления в системном подходе важнейшим является выполнение следующих действий:

1) выделение объекта исследования;

2) определение иерархии целей системы и ее отражение в целях подсистем;

3) описание влияния каждой из подсистем на систему, в которой они функционируют и обратного влияния системы на объекты подсистемы;

4) определение возможных путей совершенствования деятельности изучаемых подсистем.

Процессный подход основывается на концепции, согласно которой управление есть непрерывная цепь функций управления, осуществляемая в результате выполнения связанных между собой действий.

Георгий Петрович Щедровицкий:

Путеводитель по методологии организации, руководства и управления.

Раздел 1. Понятие об организационно-управленческой деятельности

Организационная, руководящая и управленческая деятельность есть деятельность над деятельностями. И этим она принципиально отличается от, скажем, практической деятельности с природным материалом. Здесь я вынужден вводить представления о деятельностях разных типов, об актах деятельности, чтобы, во-первых, задать тот объект, с которым имеет дело организатор, руководитель и управляющий, а во-вторых, пояснить особенности самой деятельности организатора, руководителя, управляющего.

Акт деятельности

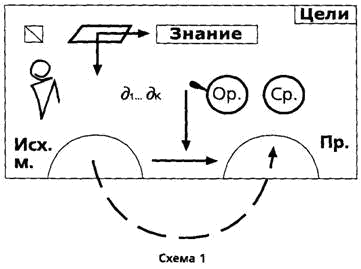

Подобно тому как мы представляем мир в виде построек из атомов, молекул, точно так же мир деятельности состоит из элементарных актов, которые организуются в сложные цепи, или молекулы, деятельности за счёт связей кооперации, коммуникации, за счёт введения определённых технологий и так далее. И эту элементарную единичку деятельности, так называемый акт, я буду изображать следующей схемой.

На ней нарисован человечек как некоторый сгусток материала, у него есть способности, и, кроме того, он постоянно пользуется определёнными, как говорят в психологии, интериоризованными, то есть «овнутренными», средствами. Что такое интериоризованное средство? Например, язык для нас есть интериоризованное средство. Вот, скажем, освоил человек алгебру, язык её и все преобразования — это есть его интериоризованное средство.

Кроме того, человек имеет так называемое табло сознания. Здесь у нас возникают образы. Я рисую «табло» со стрелочками. Что я этим хочу подчеркнуть? То, что у нас всегда имеются не отношения восприятия, а интенциональные отношения. Что это значит? Вот вы видите меня. Но где вы меня видите: у себя в глазу или стоящим вот здесь? Сознание всегда работает на «выносящих» отношениях, мир организуется нами за счёт работы сознания как вне нас положенный. … Сознание всегда активно, а не пассивно.

Деятельность преобразования

Когда я переставляю стул, когда я работаю в каком-то технологическом процессе, когда я подсчитываю значения — каждый раз работает эта схема. Мы получаем некоторый исходный материал, захватываем его, применяем к нему определённые действия, орудия, средства, чтобы преобразовать его в определённый продукт, соответствующий цели, и он выходит дальше из акта деятельности. Мы при этом используем орудия и средства.

Если у нас орудия и средства соединены с действиями, мы получаем машины, механизмы. Если мы рассмотрим действия экскаваторщика, то непонятно, что он делает — копает котлован или управляет своим экскаватором. Это многослойная, сложная деятельность. … Точно так же, когда вы учитесь водить машину, вы управляете машиной. … И в некотором смысле края машины есть ваши края. Также и экскаваторщик, когда он научился работать, то он не управляет экскаватором, а копает котлован.

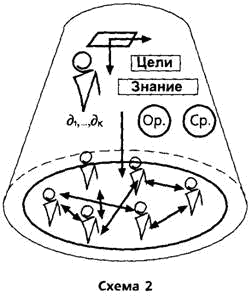

Оргуправление как социотехническая деятельность

Теперь мы можем набирать сложные «мозаики» отношений между деятельностями. Мы можем выстраивать кооперативные связи. Например, когда продукт работы одного становится исходным материалом для другого. Мы можем набирать связи обеспечения, когда, например, продукт работы одного становится орудием, средством другого. Или продукт работы одного — методическое или конструктивное знание — становится знанием, знаниевым средством для другого.

И можем, наконец, набирать сложные, так называемые социотехнические, связки, когда вся эта структура деятельности одного человека становится исходным материалом в деятельности другого. Этот «странный» случай нам надо зафиксировать: когда оказывается, что деятельность человека направлена не на преобразование природного материала, а на организацию деятельности других людей, на руководство такой деятельностью или на управление.

Вот есть одна деятельность, руководителя или управляющего, со всеми этими элементами, а внизу в качестве его объекта находится деятельность другого человека или других людей.

Теперь зададим вопрос: на что воздействуют при организации, руководстве и управлении? На что мы можем воздействовать? На цели. Мы можем воздействовать на знания: давать другие знания и тем самым управлять. Мы можем давать другой исходный материал. Можем воздействовать на операции, действия, например, через технологизацию. Можем менять орудия и средства, вводить новые машины, и это тоже будут новые организация и управление. Можно менять способности. Отсюда возникают психотехника, антропотехника, группотехника (можно создавать группы и воздействовать на групповую организацию), культуротехника или нормотехника. И всё это разные способы организации, руководства и управления.

Научно-методическое обеспечение

Какую бы деятельность человек ни строил, ему нужно научно-методическое обеспечение — мы вводим здесь такое понятие. Это научно-методическое обеспечение, с одной стороны, через методические знания говорит, что и как человек должен делать, то есть какие действия он должен совершать (в методических знаниях всегда все сфокусировано на действиях, нередко мы такие знания называем инструкциями, предписаниями, алгоритмами и тому подобным). С другой стороны, оно предоставляет знания об объекте, которые дают нам «фотографию» объекта, его представление, изображение. Эти знания всегда должны особым образом соединяться.

Знания об объектах социотехнической работы

Когда появляется социотехническая деятельность, в частности деятельность по организации, руководству и управлению, появляется и необходимость в новых знаниях об объекте. В обычной практически-преобразовательной деятельности эти знания были знаниями о природе, и в XVII веке возникает огромный цикл наук о природе как обеспечение традиционной инженерии, инженерии на материале природы. Развитие социотехнической деятельности, то есть превращение организационно-управленческой деятельности в массовую и стандартную деятельность, создаёт необходимость в новом типе знаний — об объектах социотехнической работы и соответствующих наук — наук о деятельности.

Историко-теоретическая реконструкция происхождения научных и технических знаний

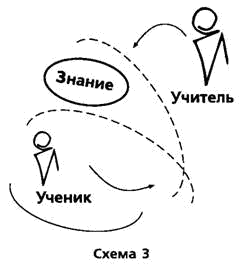

Был учитель, который одновременно выступал и как учёный. И он передавал знания применительно к некоторым ситуациям. А в ситуациях действовал его ученик (схема 3).

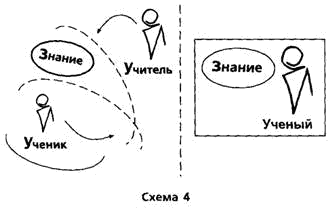

Что происходит дальше? Учёный отделяется от учителя и садится в научно-исследовательский институт. И там он начинает производить знания, но, обратите внимание, знания не для обучения, а знания сами по себе. Наука отделяется от учебных предметов. Далее, учёный производит знания не для той ситуации, в которой обучает учитель, и не для той ситуации, в которой ученик применяет знания. Он начинает производить «знания вообще» (схема 4).

Наука

Что такое наука в отличие от методики? Наука начинает разворачиваться исходя из предположения, что — грубо говоря — все будущие ситуации такие же, как прошлые. Почему в основу положен такой странный принцип? Потому что наука всегда стремится задать инварианты. Она имеет дело с бессменной ситуацией и формулирует для неё законы — законы, которым подчинена природа. … Знания накапливаются, растут, а предметный мир, природа рассматривается как неизменный мир. В нём действуют одни и те же законы. Мы можем их иногда не знать, но в принципе, если мы их открыли, то уж все живёт по этим законам.

Практика

Как работает практик? Он имел дело с определёнными ситуациями, накопил опыт. Он движется дальше и знает, что каждая следующая ситуация, с которой он столкнётся, будет другой. Эти новые ситуации будут отличаться от тех, которые у него были. Поэтому действовать в них он должен будет иначе. Всё меняется.

Представьте себе, что он в своей работе хочет опереться на науку. Наука ищет универсальные законы. Она находит во всех ситуациях некоторые инварианты и говорит, что вот здесь предмет падал по закону (gt>2)/2 и в другой ситуации он будет падать точно так же. В той ситуации действие было равно противодействию, и в следующей будет то же самое. И какой бы научный закон, какое бы положение вы ни взяли, оно всегда безразлично к разнообразию ситуаций. Но ведь тогда, опираясь на науку, вы никогда не сможете с её помощью учитывать вариации ситуаций. Вы никогда не сможете предсказывать, как эти ситуации будут меняться и трансформироваться, поскольку наука с самого начала во всех ситуациях искала одинаковое, инвариантное, неизменное.

Наука и практика

Я возвращаюсь к ситуации (схема 4). Итак, выделился учёный, который производит знания по принципу инвариантности. Он эти знания передаёт учителю. Учитель, создавая определённые ситуации обучения, вкладывает эти знания в ученика и формирует его способности опять-таки исходя из идеи, что ситуации неизменны, поскольку ему это задал учёный. И выученный таким образом инженер (или кто-то другой) со всем своим запасом научных знаний, которые он получил — а они все построены как универсальные принципы, — начинает работать практически. Он имеет дело с непрерывно меняющимися ситуациями, с разной обстановкой и должен выкручиваться. И получается, что наука с самого начала оказывается неадекватной ситуационному характеру деятельности практика, любого практика — в том числе организатора, руководителя, управленца.

Спрашивается: может ли профессионализм организатора, руководителя, управляющего быть построен на научных знаниях?