Что такое основные занятия

основное занятие

Смотреть что такое «основное занятие» в других словарях:

Основная работа (основное доходное занятие) лица — 7.17. Основная работа (основное доходное занятие) или первая работа это та работа, которую лицо само считает для себя основной. Другая работа, которую данное лицо имело в рассматриваемом периоде, считается дополнительной работой. Источник:… … Официальная терминология

АУДИТОРНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ — АУДИТОРНОЕ ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ. Организационная форма проведения занятий по практике языка в школе и вузе. Цель А. п. з. определяется либо по виду речевой деятельности (формирование и развитие умений аудирования, говорения, чтения, письма), либо … Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам)

Бихарцы — основное население штата Бихар в Индии. Численность около 37 млн. чел. (1967, оценка). Б. говорят на трёх диалектах: майтхили (на С. и В. Бихара), магахи (в центре) и бхджпури (на З.). Из них только майтхили имеет письменность и… … Большая советская энциклопедия

Хиндустанцы — основное население Хиндустана (северо индийские штаты Уттар Прадеш и Мадхья Прадеш, г. Дели, восточные части Раджастхана и Харьяна и западная часть Бихара). Х. состоят из многих родственных по происхождению и близких по языку, культуре и… … Большая советская энциклопедия

Историко-культурные области — У этого термина существуют и другие значения, см. Область (значения). Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития… … Википедия

ИКО — Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно бытовые особенности.… … Википедия

ИЭО — Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно бытовые особенности.… … Википедия

Историко-культурная область — Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно бытовые особенности.… … Википедия

Историко-культурная провинция — Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно бытовые особенности.… … Википедия

Историко-культурное районирование — Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно бытовые особенности.… … Википедия

Историко-культурные провинции — Историко культурные области (историко этнографические области, ИКО) территории, у населения которых в силу общности исторических судеб, социально экономического развития и взаимного влияния складываются сходные культурно бытовые особенности.… … Википедия

Занятия, общественный строй, верования восточных славян

Содержание:

Хозяйство и основные занятия древних славян (период до формирования Древнерусского государства)

Основная сфера деятельности – земледелие. Значительная часть территорий, на которых проживали древние славяне, не подходила для обработки земли и выращивания сельскохозяйственных культур, но особая подсечно-огневая система упрощала земледелие в лесной зоне.

Подсечно-огневая система – форма примитивного земледелия, доминирующая в лесной зоне, для насаждений площадки расчищали путем вырубки и последующего выжигания деревьев и кустарника. Грунт в лесной зоне не относится к плодородным, а зола, образованная после выжигания, обогащает почву – обеспечивает урожайность на ближайшие несколько лет. Когда участок терял плодородность, его бросали – он снова зарастает лесом за 30-40 лет, выбирается новый для расчистки («переложная система»). С таким способом земледелия связано периодическое перемещение поселений славян на новое место – ближе к новому участку («кочевое земледелие»). Переложная система применялась и в лесостепи, и в лесах.

Для обработки земли использовали: борону-суковатку, соху, топор, мотыгу, плуг. Для рыхления грунта плуг применяли в лесостепи, степи. Севернее основным орудием являлась соха. Славяне выращивали просо, рожь, ячмень, бобы, горох, технические культуры – лен и коноплю.

| Соха («рало») | – орудие с широкой рассохой (рабочая часть), железными сошниками, лопаткой, оглобли, в которые была запряжена лошадь. Обрабатывала грунт неглубоко, до 12 см, что объяснялось небольшой глубиной плодородного слоя в лесной местности. |

| Плуг | – орудие, обеспечивающее более глубокую обработку, переворачивает пласт (в отличие от сохи – она просто срезает слой и отваливает в сторону), повреждает сорняки, поднимает семена прошлых лет. Использовался в степи и лесостепи – территориях с более плодородными почвами. |

| Борона-суковатка | – вспомогательное орудие в подсечно-огневой системе земледелия, состоящее из бревен с сучками. Цель использования: защита от высыхания грунта, борьба с сорняками, выравнивание поверхности участка. |

| Мотыга (сапа, тяпка, мотыка) | – простое ручное орудие, состоящее из деревянной рукоятки и рабочей части из металла, камня или дерева. |

Славяне знали животноводство, но оно играло вспомогательную, подсобную роль. Занимались разведением коз, свиней, лошадей, овец, крупного рогатого скота.

Ремесла славян

Кузнецы и гончары стали первыми ремесленниками, которые не обрабатывали землю! Продукты питания они получали путем обмена.

Другие занятия (промыслы)

Торговали медом, воском, мехом, изделиями из железа.

Общественный строй восточных славян

Основной общественной организации была родовая община – совокупность людей, которые состояли в родстве. Возглавлял общину родовой глава (владыка). С формированием государственности родовую общину сменила территориальная или соседская («вервь»).

Территориальная община – совокупность людей, которых объединяет место проживания, а не родственные связи. Община характеризуется автономностью, определенным набором занятий, наличием административного центра, определенной иерархии. Главой общины выступал старейшина. Главу избирали на общественном собрании – вече.

В вече («народное собрание») входили взрослые, женатые мужчины. На собраниях решались вопросы: решение споров за земельные наделы, проблемы порядка использования участков, определялись размеры повинностей.

Родовая и территориальная формы общин ведут к образованию племени. Формирование городских центров и государственности родовой строй распадается. Племена объединяются в княжества под руководством князя.

Славянское язычество и верования

| Тотемизм | – вера в общего предка, которым могло выступать как животное, так и растение. |

| Магия | – вера в силу обрядов. Существовала особая группа волхвов или кудесников, считало, что они обладали магическими способностями, могли проводить обряды. |

| Фетишизм | – вера в магическую силу предметов, поклонение им. |

| Анимизм | – вера в духов, существование души не только в живых объектах. |

| Шаманизм | – вера в наличие сверхъестественных сил у конкретного лица (шамана), который в своих обрядах обращается к силам природы. |

Особенности славянского язычества:

Збручский идол – наиболее яркая иллюстрация язычества славян, найден в селе Гусятин на реке Збруч, в 1848 году. На нем вырезаны изображения, которые демонстрирую систему мировосприятия славян. На нижнем ярусе – подземный мир, на среднем – мир живых людей, на верхнем – боги.

В предложенной статье кратко и доступно излагается основная информация по теме «Занятия восточных славян», которая будет полезна школьникам.

Земледелие

Главным занятием восточных славян, как не сложно догадаться, являлось земледелие. Они выращивали такие зерновые культуры, как рожь, пшеницу, ячмень. В местах расселения славян археологи также нашли остатки некоторых огородных культур, например, свёклы, капусты, моркови. Очень широко была распространена репа.

В северных и южных регионах способы возделывания земли были разные. На севере (в лесной зоне) получило распространение подсечно-огневое земледелие. Когда люди приходили на новое место, они вырубали деревья либо подрезали на них кору. Через год высохшие остатки сжигались там же. Зола хорошо удобряла почву. Такой участок давал высокий урожай в течение двух-трёх лет, после чего приходилось искать новое место. В южных лесостепных районах основным способом земледелия был перелог. Чернозёмные почвы юга позволяли без сложностей переходить на новый участок после истощения прежнего.

Скотоводство

Большое значение для славян также имело скотоводство. Славянские племена занимались разведением свиней, коров, мелкого рогатого скота. Это обеспечивало людей мясными и молочными продуктами, шерстью и кожей. Волы (кастрированные самцы крупного рогатого скота) и лошади использовались как тягловые животные для работы на пашне.

Бортничество

Охота и рыболовство

Охотились славяне в основном на тех животных, чей мех высоко ценился. Это белка, куница, соболь, горностай, лиса. Рыболовство не играло ключевую роль в хозяйстве Древней Руси. Тем не менее рыба присутствовала в рационе людей, живущих у рек. Ловилась она в основном сетями или гарпунами.

Ремесло

У восточных славян были хорошо развиты кузнечное, гончарное (изготовление посуды из глины), ткацкое, ювелирное ремёсла. Ремесленники селились в городах, в части города, называемой посадом. Отдельные районы, которые населялись людьми, занимающимися одним и тем же ремеслом, назывались слободами.

Торговля

Религия

Восточные славяне были язычниками, то есть верили во множество богов, поклонялись силам природы и духам умерших. Язычество отражает быт славян. Наиболее известны следующие боги: Род – бог земли, Перун – покровитель князя и дружины, бог грома и молнии, Велес (Волос) – покровитель скотоводства, Мокошь (Макошь) – богиня изобилия, Ярило – бог весны. В южных землях богом солнца был Хорс, в северных – Даждьбог. Но одного четко определенного пантеона не существовало, поэтому один и тот же бог в разных регионах мог осуществлять разные функции. В любом случае, данные по этому вопросу противоречивы. Языческий культ отправлялся волхвами и кудесниками в специальных местах – капищах. Там они совершали жертвоприношения – требы.

ЕГЭ. История. Теория по кодификатору. 1.1.2 Занятия и быт восточных славян

1.1.2 Занятия и быт восточных славян

Занятия восточных славян

— вверх по течению – Волжская Булгария

— верхнее течение – Западная Двина-Прибалтика

-нижнее течение – воронежские леса – Киев – страны Западной Европы

Основным занятием славян было земледелие.

Как жили восточные славяне

Основная масса славян жила в поселках (городищах). Они всегда были расположены вблизи от воды, на берегу реки или озера. Река была не только дорогой к соседям, она еще и кормила обитателей городищ.

Внутри дома находилась глинобитная или каменная печь, которая топилась по-черному.

В быту главным условием для древних славян всегда была чистота. У славян были бани. Они устраивали специальные банные дни. Возможно, поэтому среди славянского населения никогда не было крупных вспышек инфекционных заболеваний, как, например, чума в Европе.

Одежда древних славян

Праздники древних славян

Вот некоторые из праздников:

Ивана-Купалы ‒24 кресеня (июня), отмечаемый и по сей день;

Комоединцы ‒23 числа месяца «сухый» (март). Современная масленица;

Новый год ‒ 1 января;

Первый спас или спас «медовый» (сбор меда) с 1 по 14 серпеня (августа);

Покров со 2 по 14 месяца «листопад» (октябрь). Считалось, что в этот день «домовой» ложился спать, а осень «встречалась» с зимой.

Путь «из варяг в греки».

Н.К.Рерих. «Строят ладьи». 1903 г.

Торг в стране восточных славян. Картина художника С.В.Иванова

Материал подготовила: Мельникова Вера Александровна

Восточные славяне

Начиная разговор о восточных славянах, очень сложно быть однозначным. Практически не сохранилось источников, рассказывающих о славянах в древности. Многие историки приходят к мнению, что процесс происхождения славян начался во втором тысячелетии до нашей эры. Считается также, что славяне – это обособившаяся часть индоевропейской общности.

А вот тот регион, где находилась прародина древних славян, до настоящего времени не определен. Историки и археологи продолжают вести споры, откуда есть пошли славяне. Чаще всего утверждается, и об этом говорят византийские источники, что восточные славяне уже в середине V века до нашей эры жили на территории Центральной и Восточной Европы. Также принято считать, что они делились на три группы:

– Венеды (жили в бассейне реки Вислы) – западные славяне.

– Склавины (жили между верховьями Вислы, Дуная и Днестра) – южные славяне.

– Анты (жили между Днепром и Днестром) – восточные славяне.

Все исторические источники характеризуют древних славян как людей, имеющих волю и любовь к свободе, по темпераменту отличающихся сильным характером, выносливостью, отвагой, сплоченностью. Они были гостеприимны к чужестранцам, имели языческое многобожие и продуманные обряды. Особой раздробленности у славян первоначально не было, так как племенные союзы имели схожие язык, обычаи и законы.

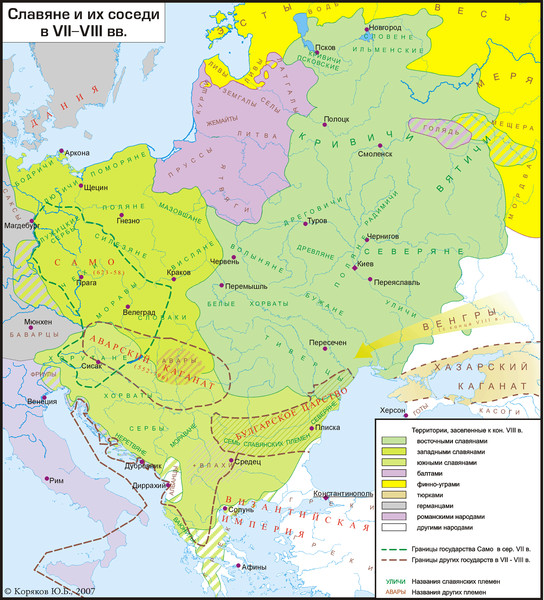

Территории и племена восточных славян

Важным вопросом является то, как происходило освоение славянами новых территорий и их расселение в целом. Существуют две основные теории появления восточных славян в Восточной Европе.

Одна из них выдвинута известным советским историком, академиком Б. А. Рыбаковым. Он считал, что славяне изначально обитали на Восточно-Европейской равнине. А вот знаменитые историки XIX века С. М. Соловьёв и В. О. Ключевский считали, что славяне переселились с территорий близ Дуная.

Окончательное расселение славянских племен выглядело следующим образом:

Племена

Места расселения

Города

Самое многочисленное племя, расселившееся на берегах Днепра и южнее Киева

Расселение вокруг Новгорода, Ладоги и Чудского озера

Севернее Западной Двины и верховья Волги

Южнее Западной Двины

Между верховьем Немана и Днепром, вдоль реки Припять

Южнее реки Припять

Селились южнее древлян, у истоков Вислы

Самое западное племя, селились между реками Днестр и Висла

Жили восточнее белых хорватов

Территория между Прутом и Днестром

Между Днестром и Южным Бугом

Территории вдоль реки Десны

Селились между Днепром и Десной. В 885 году присоединились к Древнерусскому государству

Вдоль истоков Оки и Дона

Занятия восточных славян

К главным занятиям восточных славян необходимо отнести земледелие, которое было связано с особенностями местных почв. Пашенное земледелие было распространено в пристепных районах, а в лесах практиковалось подсечно-огневое земледелие. Пашни быстро истощались, и славяне переходили на новые территории. Такое земледелие требовало больших трудозатрат, с обработкой даже небольших участков справлялись тяжело, а резко континентальный климат не позволял рассчитывать на высокие урожаи.

Тем не менее и в таких условиях славяне сеяли несколько сортов пшеницы и ячменя, просо, рожь, овес, гречиху, чечевицу, горох, коноплю, лен. На огородах выращивалась репа, свекла, редька, лук, чеснок, капуста.

Главным продуктом питания был хлеб. Древние славяне называли его «жито», что ассоциировалось со славянским словом «жить».

В славянских хозяйствах разводили домашний скот: коров, лошадей, овец. Большим подспорьем были промыслы: охота, рыболовство и бортничество (сбор дикого меда). Широкое распространение получил пушной промысел. То, что восточные славяне селились по берегам рек и озер, способствовало появлению судоходства, торговли и различных ремесел, дающих продукцию для обмена. Торговые пути способствовали и появлению крупных городов, племенных центров.

Общественный строй и племенные союзы

Первоначально восточные славяне жили родовыми общинами, впоследствии они объединялись в племена. Развитие производства, использование тягловой силы (лошадей и волов) способствовали тому, что даже небольшая семья могла обрабатывать свой надел. Родовые связи стали слабеть, семьи начали селиться отдельно и распахивать новые участки земли самостоятельно.

Община осталась, но теперь в нее входили не только родственники, но и соседи. Каждая семья имела свой участок земли для обработки, свои орудия производства и собранный урожай. Появилась частная собственность, но она не распространялась на лес, луга, реки и озера. Этими благами славяне пользовались сообща.

В соседской общине имущественное положение различных семей уже не было одинаковым. Лучшие земли стали сосредотачиваться в руках старейшин и военных вождей, им же доставалась и большая часть добычи от военных походов.

Во главе славянских племен стали появляться богатые предводители-князья. Они имели свои вооруженные отряды – дружины, и они же собирали дань с подвластного населения. Сбор дани назывался полюдьем.

VI век характеризуется объединением славянских племен в союзы. Наиболее сильные в военном отношении князья возглавили их. Вокруг таких князей постепенно укреплялась и местная знать.

Одним из таких племенных союзов, как полагают историки, стало объединение славян вокруг племени рось (или русь), проживавшего на реке Рось (приток Днепра). В дальнейшем, согласно одной из теорий происхождения славян, это название перешло на всех восточных славян, которые получили общее название «русы», а вся территория стала Русской землей, или Русью.

Соседи восточных славян

В I тысячелетии до нашей эры в Северном Причерноморье соседями славян были киммерийцы, но уже через несколько веков их вытеснили скифы, которые на этих землях основали собственное государство – Скифское царство. В дальнейшем с востока на Дон и в Северное Причерноморье пришли сарматы.

Во время Великого переселения народов через эти земли прошли восточногерманские племена готов, потом гунны. Все это движение сопровождалось грабежом и разрушениями, что способствовало переселению славян на север.

Еще одним фактором переселения и образования славянских племен стали тюрки. Именно они образовали на громадной территории от Монголии до Волги Тюркский каганат.

Движение различных соседей по южным землям способствовало тому, что восточные славяне заняли территории, где преобладали лесостепи и болота. Здесь создавались общины, которые были более надежно защищены от набегов пришельцев.

В VI–IX веках земли восточных славян располагались от Оки до Карпат и от Среднего Поднепровья до Невы.

Набеги кочевников

Передвижение кочевников создавало постоянную опасность для восточных славян. Кочевники захватывали хлеб, скот, жгли дома. В рабство угоняли мужчин, женщин, детей. Все это требовало от славян быть в постоянной готовности к отражению набегов. Каждый славянский мужчина был и воином по совместительству. Иногда и землю пахали вооруженными. История показывает, что славяне успешно справились с постоянным натиском кочевых племен и отстояли свою независимость.

Обычаи и верования восточных славян

Восточные славяне были язычниками, обожествлявшими силы природы. Они поклонялись стихиям, верили в родство с различными животными, приносили жертвы. Славяне имели четкий годовой цикл земледельческих праздников в честь солнца и смены времен года. Все обряды были направлены на обеспечение высоких урожаев, а также здоровья людей и скота. Единых представлений о боге восточные славяне не имели.

У древних славян не было храмов. Все обряды проводились у каменных идолов, в рощах, на полянах и в других местах, почитаемых ими как священные. Нельзя забывать, что все герои сказочного русского фольклора происходят из того времени. Леший, домовой, русалки, водяные и другие персонажи были хорошо знакомы восточным славянам.

В божественном пантеоне восточных славян лидирующие места занимали следующие боги. Дажьбог – бог Солнца, солнечного света и плодородия, Сварог – бог-кузнец (по некоторым данным, верховный бог славян), Стрибог – бог ветра и воздуха, Мокошь – женская богиня, Перун – бог молний и войны. Особое место отводилось богу земли и плодородия Велесу.

Главными языческими жрецами у восточных славян были волхвы. Они проводили все обряды в святилищах, обращались к богам с различными просьбами. Волхвы изготавливали различные мужские и женские амулеты с разными заклинательными символами.

Язычество явилось наглядным отражением занятий славян. Именно преклонение перед стихией и все, что с ней связано, определило отношение славян к земледелию как основному образу жизни.

Со временем мифы и значения языческой культуры стали забываться, но многое дошло до наших дней в народном творчестве, обычаях, традициях.