Что такое отчитывать человека

Значение слова «отчитывать»

Источник (печатная версия): Словарь русского языка: В 4-х т. / РАН, Ин-т лингвистич. исследований; Под ред. А. П. Евгеньевой. — 4-е изд., стер. — М.: Рус. яз.; Полиграфресурсы, 1999; (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

Источник: «Толковый словарь русского языка» под редакцией Д. Н. Ушакова (1935-1940); (электронная версия): Фундаментальная электронная библиотека

отчи́тывать

2. разг. делать кому-либо строгое замечание, выговор; бранить ◆ Папа продолжает сидеть на крыльце, пока меня отчитывают за содеянное. Инна Давидович, «Стихи и проза», 2003 г. (цитата из НКРЯ)

3. религ. читать молитвы с целью исцелить кого-либо от болезни, отвести от кого-либо несчастье и т. п. ◆ Нашего молодого иконописца отчитывали, исповедовали, кропили святой водой, причащали, мазали освящённым елеем, а он болел всё больше и больше. Митрополит Антоний (Блум), «О болезнях», 1995 г. (цитата из НКРЯ) ◆ Бабы побежали за каким-то знахарем, который отчитывал порчу, потому что в этом только смысле могли понять содержание записки. В. И. Даль, «Бедовик», 1839 г. (цитата из НКРЯ)

Делаем Карту слов лучше вместе

Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.

Насколько понятно значение слова богемность (существительное):

ОТЧИТЫВАТЬ

К области народной русской лексики относятся и многие бывшие профессиональные «церковнорусизмы». Таков глагол отчитать — отчитывать.

Глагол отчитать — отчитывать в современной разговорной речи обозначает:

1) `перестать читать, кончить читать; кончить чтение’; 2) `выругать, отделать кого-нибудь, сделать строгий выговор кому-нибудь’. В сущности, перед нами два разных слова — омонима. При этом глагол отчитать в дефинитивном значении `кончить читать’ ощущается как слово потенциальное, которое легко может быть образовано в случае необходимости, но которое едва ли входит в общую норму лескической системы современного литературного языка. Глагол же отчитать — отчитывать в значении `выругать, отделать’ нам кажется обычным в стиле разговорно-фамильярной речи. Его современное значение сложилось не раньше второй половины XIX в. Оно еще неизвестно Далю, который в своем словаре так определяет значения глагола отчитывать — отчитать: «кончить чтенье, перестать читать; // кого, исцелять чтеньем Евангелий или заклинательных молитв» (сл. Даля 1881, 2, с. 794).

Те же значения указывались и в словаре 1847 г.: «Отчи́тывать, ваю, ваешь, отчита́ть, гл. д. 1) `Оканчивать чтение’. Они отчитали псалтирь по покойнике. 2) `Чтением Евангелий, или заклинательных молитв, исцелять беснуемых’. Этот благочестивый иеромонах отчитал уже многих несчастных».

В словаре 1847 г. по ошибке сюда же присоединен омоним — отчитать со старинным значением `отчислять, не признавать, отвергать’. Например, в Актах Археографич. Экспедиции: «О беззаконныхъ дѣтяхъ, которые прижиты беззаконно, а родители и иные люди ихъ отчитают» (4, с. 206). Уже этот пример показывает, что здесь форма отчитать относится к несовершенному виду (сл. 1847, 3, с. 140). Это, конечно, совсем иное слово (отчитать — отчесть, считать — счесть; вычитать — вычесть; начитать — начесть и т. п.). Любопытно, что словари Академии Российской еще не знают церковного значения (`исцелять чтением’) у глагола отчитать. Согласно их указаниям, глагол отчитывать — отчитать значит только `переставать читать’ (сл. АР 1806—1822, 4, с. 708).

Между тем, профессиональное церковно-разговорное употребление слова отчитать — отчитывать в значении `исцелять, избавлять’ было исстари широко известно и народному языку. Показательно у Даля толкование возвратной формы отчитываться — отчитаться: «`отделаться от чего, освободиться чтеньем’. Нечистый привиделся, насилу отчитался от него!» (сл. Даля 1881, 2, с. 794). Характерны замечания С. В. Максимова в очерках «Нечистая сила» о запойном больном: «Пока догадаются исцелить такого человека единственным надежным средством — отчитываньем, т. е. пока не прочитают над ним всей псалтири три раза, — враг человеческого рода не перестанет смущать и производить свои козни, коварно и привязчиво» (Максимов, 1912, 18, с. 16). «Колдуны же отнимают у человека разум, делают его припадочным, возбуждают у мужа отвращение к жене и обратно и, вообще, нагоняют все те болезни, от которых бедняков отчитывают, а людей достаточных возят по монастырям к св. мощам» (там же, с. 143).

Значение `выругать, отделать’ могло развиться в глаголе отчитать — отчитывать лишь на почве разговорно-иронического переосмысления этого профессионально-культового, церковного значения `исцелять посредством чтения молитв, богослужебных текстов’. Это значение вполне установилось в литературном употреблении только в середине XIX в.

Д. Н. Ушаков в «Материалах по народным верованиям великоруссов» поместил такой рассказ: «Как о средстве избавиться от губительного действия заломов, сообщается об их ”отчитывании“. Одна колдунья открыла на духу священнику, что имеет дело с чертями и пользуется их услугами; священник наложил на нее эпитимию и лишил причастия. Колдунья долго упрашивала снять с нее эпитимию, но священник настоял на своем. Желая отомстить, колдунья забралась в огород к священнику и сделала на капусте заломы. Заметив их, священник принес в огород книгу и стал читать над капустой; к концу чтения является в огород колдунья и, бросившись в ноги священнику, молит о прощении. Священник простил с условием никогда больше не делать заломов. Но вскоре священник заметил заломы на своих яблонях. Тотчас же сходил за книгой и начал отчитывать их; во время чтения вновь прибегает колдунья и просит не дочитывать книги и простить ее. На этот раз священник дочитал книгу до конца и выгнал из сада колдунью, не простив ее. Уничтожив затем заломы, он успокоился. Вскоре прибегает к нему сын колдуньи и просит священника приобщить его умирающую мать. Тот долго не соглашался, но затем исповедовал и приобщил колдунью. Тогда колдунья сползла с постели на порог и умерла в страшных мучениях» (Этнограф. обозр. 1896, № 2—3, с. 174).

К народному обряду отчитыванья в более образованной среде постепенно устанавливается ироническое, шутливо-пренебрежительное отношение. Тем самым подготовляется почва для переносно-бытового употребления глагола отчитать в разговорно-фамильярном стиле. Это значение первоначально понималось так: `читая что-н., исцелить от дури, от нежелательного поведения, от сумасбродства’. А затем в экспрессивно-иронической или шутливой атмосфере речи оно несколько видоизменилось: `словами пробрать, едким или резким выговором образумить’.

В этом значении глагол отчитать — отчитывать встречается у Лескова, у Вс. Крестовского. Так, у Вс. Крестовского в романе «Вне закона»: «Ну, и пошел, и пошел я тут ему отчитывать — инда три пота согнал с него! Все, уж как есть все, что только на душе наболело, — все это я ему досконально выложил и затем откланялся с подобающим почтением». Сама конструкция отчитывать кому-н. говорит о том, что здесь еще лишь намечается новый переход значения (ср. выговаривать, читать мораль, наставления кому-н.).

У Н. С. Лескова в «Захудалом роде»: «. кого она этак хорошо с своими извинениями отчитает, сам же после этого над собою смеется». Ср. у Чехова в «Женском счастье»: «И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь — чуть я не помер!»

М. И. Михельсон, отметивший это употребление глагола отчитать, также связывал новое значение этого слова с прежним культовым его применением: «Отчитать кого, кому — (иноск.) напеть, прочитать мораль (намек на исцеление чтением Евангелия)» (Михельсон, Русск. мысль и речь, 1912, с. 591).

Таким образом, сложная семантическая история слова нередко бывает закрыта кажущейся прозрачностью его морфологической структуры и бесспорностью этимологического производства.

Опубликовано в Ученых записках МГПИ им. Ленина (т. 56. М., 1948. Кафедра русск. яз., вып. 2) вместе со статьями «В сорочке родился (родилась)», «Двурушник. Двурушничество», «Завсегдатай», «Себялюбие, себялюбивый» под общим названием «Из истории русской литературной лексики».

В архиве сохранилась рукопись на шести пронумерованных листках ветхой бумаги и перепечатанный с нее машинописный текст (пять страниц второго экземпляра) с небольшой авторской правкой.

Здесь печатается по оттиску с дополнениями по машинописи и внесением ряда необходимых поправок. — E. Х.

Что такое отчитка, и как к ней относиться

В наши дни существует много споров по поводу отчитки. С одной стороны, часто можно услышать (особенно среди простого народа) рекомендацию пройти отчитку в связи с самыми разными проблемами: пьет человек, плохо учится, не хочет ходить в храм, заболел тяжелой болезнью, испытывает неудачи в личной жизни и т. д. – во всем узреваются происки демонов, от которых предлагают избавиться присутствием на отчитке. С другой стороны, можно услышать крайне критичное и скептичное отношение к этому чинопоследованию, которое воспринимается как абсолютно не нужное и инородное Церкви.

Что же представляет собой отчитка? Как к ней относиться? И кому следует на ней присутствовать?

|

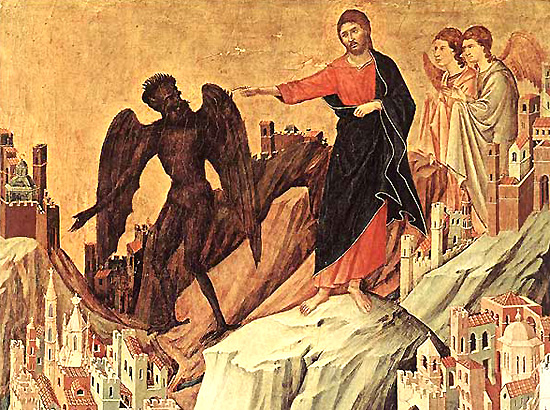

Отчитка – церковный чин, в котором произносятся особые заклинательные молитвы с целью изгнания из одержимого человека нечистой силы. Применяться этот чин должен в тех исключительных случаях, когда человек оказывается под тотальным воздействием вселившегося в него темного духа и уже не контролирует свои движения и поступки. Допустим, в Евангелии мы читаем о гадаринском бесноватом, который днем и ночью бился о камни, а когда его заковывали в цепи, то он разрывал узы и в беспамятстве носился по пустынным местам. Христос Своей благодатной силой в одно мгновение освободил несчастного от тяжких уз одержимости (см.: Мк. 5: 1–13; Лк. 8: 26–33). Эту-то силу изгонять темных духов Господь передал Своей Церкви.

Как видно из приведенных слов, даже язычники знали о существовании в среде христиан особых лиц, заклинавших одержимых именем Иисуса Христа и тем самым изгонявших из них нечистую силу. В первые века христианства это было одним из служений Церкви. Экзорцисты, то есть заклинатели нечистой силы, получали на то особое благословение епископа. Самочинно браться за это дело не положено, поскольку 26-е правило Лаодикийского Собора гласит: «Не произведенным от епископов не должно заклинать ни в церквах, ни в домах».

Со временем сформировался особый чин, в котором собраны молитвы об изгнании демонов силой имени Иисуса Христа. В требнике он называется «Последование молебное о немощных, обуреваемых от духов нечистых», а в простонародье называется отчиткой. Это чинопоследование приносит реальные плоды. Вот история, случившаяся не так давно. Молодой человек Алексей по непонятным для близких причинам стал крайне агрессивен, к жене и маленькому ребенку теперь относился крайне нетерпимо, начал бить малыша, которому не было и года. Хотя до этого к христианству был вполне благосклонен, теперь всякое слово о вере Алексей встречал крайне враждебно. Родные были очень расстроены столь резкой переменой. Один его родственник поддерживал отношения с насельниками Свято-Троицкой Сергиевой лавры, неоднократно беседовал с монахами о случившемся, и было решено пригласить страждущего на отчитку. Когда его привезли, Алексей даже не захотел выйти из автомобиля, реагируя на каждое слово удивительной агрессией. В другой раз родные пошли на хитрость – предложили вместе посетить какое-то мероприятие, проходившее в музее лавры; машину на этот раз по особой договоренности пустили внутрь обители. Мама страждущего пошла в храм, где проходит отчитка, заказала поминание с именем сына, а Алексею после мероприятия в музее предложили зайти за мамой. Когда они прошли в сам храм, Алексея удалось протиснуть вперед, откуда выйти в связи с самой давкой было уже затруднительно. После невольного участия в молебном пении страждущий испытывал сильную слабость, а через несколько дней это был уже другой человек – от прежней агрессии не осталось и следа, он даже перестал курить и пить, к жене и ребенку стал внимателен и ласков, к Церкви теперь относился благоговейно.

Очевидно, что в данном случае церковное чинопоследование с усиленной молитвой близких помогло страждущему человеку избавиться от реальной одержимости. Кстати, подобным же образом некоторые экстрасенсы, заинтересовавшись феноменом отчитки и решив испытать его на себе, благополучно расстались со своими «чудесными» способностями – для кого-то отчитка послужила первым шагом к жизни в Церкви.

Вместе с тем стоит сказать несколько слов о часто неправильном, почти магическом отношении к отчитке. В наши дни нередко встречается нездорово повышенный интерес к этому чину. Едут сами и везут с собой родных и близких все, кто хоть в чем-то узрел себя и их подверженными злой силе, порче или сглазу. Одна знакомая пожилая женщина все выспрашивала, как бы отвести на отчитку сына, которому перевалило за двадцать, а на вопрос о причине объяснила, что он не хочет учиться, пьет пиво, игнорирует храм и раздражается, когда мать предлагает ему выпить святой воды. Но ведь все указанные симптомы могут выражать личную бездуховность человека, которому в свое время не привили веру, а сам он не испытывает к тому интереса. Понятно раздражение неверующего, когда ему навязывают выпить святой воды или пойти в храм – это далеко не всегда можно отождествлять с беснованием.

Некоторые, по совету других, отчитываются «на всякий случай», по принципу «кто его знает, может, на меня кто-то порчу навел, а отчитка сразу поможет». И стар и млад торопятся снять с себя все наветы и сглазы простым и нехитрым способом – присутствием на отчитке. Здесь мы встречаем удивительную ситуацию – человек вроде бы хочет избежать оккультного на себя воздействия, а сам поступает по магическим принципам – надеется на сам по себе ритуал безотносительно к личному духовно-нравственному исправлению. Иной раз случается и такое, что какой-нибудь тщедушный колдун направляет обратившегося к нему пациента к батюшке, занимающемуся отчиткой: «Он посильнее меня». Повторим, что и к самой отчитке часто относятся как к некоему магическому действию, которое должно само по себе помочь несчастному.

Понятно, что невозможно одной отчиткой решить вопрос воцерковления родственника или знакомого, тем самым вложить в него навык к учебе или заставить более серьезно относиться к жизни, поскольку нельзя никаким чином изменить личность без ее добровольного на то согласия и усилия. Если это реальная одержимость, то по вере родных и близких возможен эффект. Но если это свободно избранная, личная позиция человека, то сам по себе чин не поможет. Прочитали над таким человеком молитвы, окропили святой водой, осенили крестом, а он внутри остается прежним, потому что изменяться не хочет.

Более того, во многих ситуациях даже при очевидной одержимости требуется не отчитка, а нечто другое. Всякое демонское наваждение имеет свою причину, которую и нужно устранять. Апостолам, не сумевшим изгнать демона из одержимого юноши, Спаситель сказал: «Сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф. 17: 21). Это значит, что победа над злыми духами возможна лишь при аскетической жизни, благодаря которой христианин освобождается от страстей и получает от Бога благодатную помощь. Эта победа осуществляется только при решительном исправлении своей жизни. Вспомним, что Господь исцеленного Им человека напутствовал заповедью: «Ты выздоровел; не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже» (Ин. 5: 14).

Святые люди, например праведный Иоанн Кронштадтский, изгоняли темную силу самыми краткими молитвенными фразами, без специального чина. Это значит, что не столько формально исполненное правило, сколько жизнь по заповедям Божиим, в приобщении Его благодати, страшна темным духам. И потому сама отчитка для тех, кто действительно страждет от нечистых духов, есть лишь вспомогательное средство, своего рода дополнительное условие, которое помогает при полной внутренней решимости жить в согласии с Богом.

Людей пугает беснование, видимая беспомощность человека, оказавшегося во власти нечистой силы. Однако мало кто обращает внимание на внутреннюю подчиненность диаволу, к которой мы обыкновенно скатываемся, принимая вражьи помыслы и исполняя его злую волю.

Преподобный Симеон Новый Богослов в одном из своих слов констатировал печальный факт: люди сначала потеряли образ Божий (в своих делах и жизни), а теперь теряют образ человеческий и становятся по образу диавола. В этом смысле нечистый дух может навеки завладеть человеком и легко совершает это, если человек не противится внутренним приражениям невидимого врага. Обыкновенно это происходит незаметно для внешнего наблюдателя, без шокирующих взор проявлений беснования. Так, об Иуде-предателе мы читаем: «Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа двенадцати» (Лк. 22: 3), – и бывший апостол направился предавать Христа. Напрасно думать, что Иуда сделался бесноватым в полном смысле этого слова. Но как это можно последовательно проследить по Евангелию от Иоанна, Иуда допускает к себе диавола своей страстью сребролюбия (см.: Ин. 12: 6), затем диавол полнее овладевает его сердцем (см.: Ин. 13: 2) и, наконец, решительно вселяется в него, делая его прямым исполнителем своей воли (см.: Ин. 13: 27). Такое бедственное положение было приуготовлено ненасытными страстями, в частности сребролюбием и нераскаянностью.

Всякая греховная страсть по сути есть подчинение лукавым духам. Неконтролируемые вспышки гнева, самомнение с презрением к ближним, сквернословие, доходящее до внутренней потребности в матерных словах, пристрастие к соблазнительным изображениям – это и многое другое есть подчинение души темным силам.

Собственно, душа каждого человека есть вместилище, которое не терпит пустоты. Если ты не созидаешь в себе храм Божий, то станешь обиталищем темных сил. У нас нет иного выбора – либо устроять в своем сердце алтарь Богу, либо оно превратится в мерзость запустения. И потому от духовной активности человека напрямую зависит как устойчивость его души в мире земном, так и благополучие его в мире вечном.

Отчитать – отчитывать

К области народной русской лексики относятся и многие бывшие профессиональные «церковнорусизмы». Таков глагол отчитать – отчитывать.

Глагол отчитать – отчитывать в современной разговорной речи обозначает:

1) «перестать читать, кончить читать; кончить чтение»; 2) «выругать, отделать кого-нибудь, сделать строгий выговор кому-нибудь». В сущности, перед нами два разных слова – омонима. При этом глагол отчитать в дефинитивном значении «кончить читать» ощущается как слово потенциальное, которое легко может быть образовано в случае необходимости, но которое едва ли входит в общую норму лескической системы современного литературного языка. Глагол же отчитать – отчитывать в значении «выругать, отделать» нам кажется обычным в стиле разговорно-фамильярной речи. Его современное значение сложилось не раньше второй половины XIX в. Оно еще неизвестно Далю, который в своем словаре так определяет значения глагола отчитывать – отчитать: «кончить чтенье, перестать читать; // кого, исцелять чтеньем Евангелий или заклинательных молитв» (сл. Даля 1881, 2, с. 794).

Те же значения указывались и в словаре 1847 г.: «Отчи́тывать, ваю, ваешь, отчитать, гл. д. 1) «Оканчивать чтение». Они отчитали псалтирь по покойнике. 2) «Чтением Евангелий, или заклинательных молитв, исцелять беснуемых». Этот благочестивый иеромонах отчитал уже многих несчастных».

В словаре 1847 г. по ошибке сюда же присоединен омоним – отчитать со старинным значением «отчислять, не признавать, отвергать». Например, в Актах Археографич. Экспедиции: «О беззаконныхъ дѣтяхъ, которые прижиты беззаконно, а родители и иные люди ихъ отчитают» (4, с. 206). Уже этот пример показывает, что здесь форма отчитать относится к несовершенному виду (сл. 1847, 3, с. 140). Это, конечно, совсем иное слово (отчитать – отчесть, считать – счесть; вычитать – вычесть; начитать – начесть и т. п.). Любопытно, что словари Академии Российской еще не знают церковного значения («исцелять чтением») у глагола отчитать. Согласно их указаниям, глагол отчитывать – отчитать значит только «переставать читать» (сл. АР 1806–1822, 4, с. 708).

Между тем, профессиональное церковно-разговорное употребление слова отчитать – отчитывать в значении «исцелять, избавлять» было исстари широко известно и народному языку. Показательно у Даля толкование возвратной формы отчитываться – отчитаться: «»отделаться от чего, освободиться чтеньем». Нечистый привиделся, насилу отчитался от него!» (сл. Даля 1881, 2, с. 794). Характерны замечания С. В. Максимова в очерках «Нечистая сила» о запойном больном: «Пока догадаются исцелить такого человека единственным надежным средством – отчитываньем, т. е. пока не прочитают над ним всей псалтири три раза, – враг человеческого рода не перестанет смущать и производить свои козни, коварно и привязчиво» (Максимов, 1912, 18, с. 16). «Колдуны же отнимают у человека разум, делают его припадочным, возбуждают у мужа отвращение к жене и обратно и, вообще, нагоняют все те болезни, от которых бедняков отчитывают, а людей достаточных возят по монастырям к св. мощам» (там же, с. 143).

Значение «выругать, отделать» могло развиться в глаголе отчитать – отчитывать лишь на почве разговорно-иронического переосмысления этого профессионально-культового, церковного значения «исцелять посредством чтения молитв, богослужебных текстов». Это значение вполне установилось в литературном употреблении только в середине XIX в.

Д. Н. Ушаков в «Материалах по народным верованиям великоруссов» поместил такой рассказ: «Как о средстве избавиться от губительного действия заломов, сообщается об их ”отчитывании“. Одна колдунья открыла на духу священнику, что имеет дело с чертями и пользуется их услугами; священник наложил на нее эпитимию и лишил причастия. Колдунья долго упрашивала снять с нее эпитимию, но священник настоял на своем. Желая отомстить, колдунья забралась в огород к священнику и сделала на капусте заломы. Заметив их, священник принес в огород книгу и стал читать над капустой; к концу чтения является в огород колдунья и, бросившись в ноги священнику, молит о прощении. Священник простил с условием никогда больше не делать заломов. Но вскоре священник заметил заломы на своих яблонях. Тотчас же сходил за книгой и начал отчитывать их; во время чтения вновь прибегает колдунья и просит не дочитывать книги и простить ее. На этот раз священник дочитал книгу до конца и выгнал из сада колдунью, не простив ее. Уничтожив затем заломы, он успокоился. Вскоре прибегает к нему сын колдуньи и просит священника приобщить его умирающую мать. Тот долго не соглашался, но затем исповедовал и приобщил колдунью. Тогда колдунья сползла с постели на порог и умерла в страшных мучениях» (Этнограф. обозр. 1896, № 2–3, с. 174).

К народному обряду отчитыванья в более образованной среде постепенно устанавливается ироническое, шутливо-пренебрежительное отношение. Тем самым подготовляется почва для переносно-бытового употребления глагола отчитать в разговорно-фамильярном стиле. Это значение первоначально понималось так: «читая что-н., исцелить от дури, от нежелательного поведения, от сумасбродства». А затем в экспрессивно-иронической или шутливой атмосфере речи оно несколько видоизменилось: «словами пробрать, едким или резким выговором образумить».

В этом значении глагол отчитать – отчитывать встречается у Лескова, у Вс. Крестовского. Так, у Вс. Крестовского в романе «Вне закона»: «Ну, и пошел, и пошел я тут ему отчитывать – инда три пота согнал с него! Все, уж как есть все, что только на душе наболело, – все это я ему досконально выложил и затем откланялся с подобающим почтением». Сама конструкция отчитывать кому-н. говорит о том, что здесь еще лишь намечается новый переход значения (ср. выговаривать, читать мораль, наставления кому-н.).

У Н. С. Лескова в «Захудалом роде»: «. кого она этак хорошо с своими извинениями отчитает, сам же после этого над собою смеется». Ср. у Чехова в «Женском счастье»: «И как начал, брат, он меня отчитывать, как начал печь – чуть я не помер!»

М. И. Михельсон, отметивший это употребление глагола отчитать, также связывал новое значение этого слова с прежним культовым его применением: «Отчитать кого, кому – (иноск.) напеть, прочитать мораль (намек на исцеление чтением Евангелия)» (Михельсон, Русск. мысль и речь, 1912, с. 591).

Таким образом, сложная семантическая история слова нередко бывает закрыта кажущейся прозрачностью его морфологической структуры и бесспорностью этимологического производства.

Опубликовано в Ученых записках МГПИ им. Ленина (т. 56. М., 1948. Кафедра русск. яз., вып. 2) вместе со статьями «В сорочке родился (родилась)», «Двурушник. Двурушничество», «Завсегдатай», «Себялюбие, себялюбивый» под общим названием «Из истории русской литературной лексики».

В архиве сохранилась рукопись на шести пронумерованных листках ветхой бумаги и перепечатанный с нее машинописный текст (пять страниц второго экземпляра) с небольшой авторской правкой.

Здесь печатается по оттиску с дополнениями по машинописи и внесением ряда необходимых поправок. – E. Х.