Что такое относительная электроотрицательность атомов элементов

Электроотрицательность

Между атомами в молекуле образуется определенная химическая связь, которую в современном научном мире описывает квантовая механика. Заряженные частицы в атоме взаимодействуют между собой, обеспечивая молекуле определенную устойчивость.

В зависимости от расстояния между атомами, полярности и прочности, химическая связь между атомами может быть:

Электроотрицательность — это способность атома в молекуле смещать к себе общие электронные пары. Она является необходимым показателем для описания молекулярных систем, определения типа связей в молекуле, распределения ионного заряда между взаимодействующими элементами. К факторам, которые влияют на эту величину, относятся: валентное состояние атома, степень окисления, координационное число и другие.

Приняв значение электроотрицательности водорода равной 2.1 произвольно и используя известные термодинамические данные, сравнивая электроотрицательность элементов с водородом, Поллинг составил первую шкалу относительных атомных электроотрицательностей.

Необходимо помнить, что электроотрицательность — величина не постоянная, а относительная, и позволяет лишь определить, в сторону какого элемента сдвигается общая электронная пара.

Помимо шкалы Поллинга, что изучают в школьном курсе химии, и которую можно найти на странице 276 учебника «Химия 8 класс» под редакцией В.В.Еремина, в мире существует около двадцати шкал определения электроотрицательности.

Таблица электроотрицательности Поллинга — справочный материал, и не всегда есть под рукой. Однако существуют общие закономерности электроотрицательности, и, зная расположение элемента в Периодической системе Д.И.Менделеева, можно косвенно оценить, в сторону какого из элементов в молекуле будет сдвигаться общая электронная пара.

Электроотрицательность химических элементов, расположенных правее, больше, чем у элементов, расположенных левее в одном периоде. Электроотрицательность элементов, расположенных выше, больше, чем у элементов, расположенных ниже в одной группе. Исходя из этих данных, самый высокий показатель у элементов, расположенных в правом верхнем углу, и самый низкий у элементов внизу слева.

По этим данным был составлен ряд электроотрицательности, в котором химические элементы расположены в порядке убывания ее величины: F, O, N, Cl, Br, S, C, P, H, Si, Mg, Li, Na.

Если таблица Поллинга под рукой, с помощью несложных арифметических действий можно определить тип связи в молекуле. Для этого нужно найти относительную электроотрицательность атомов, входящих в молекулу по таблице, и из большего значения вычесть меньшее, а по результату оценить связь.

Разность значений равна 0,5 или меньше — сила притяжения у атомов практически равна, электронное облако находится примерно посередине расстояния между атомами веществ, а связь является ковалентной неполярной. Если молекула состоит из двух одинаковых атомов, то разность значений электроотрицательностей равна 0. Атомы в молекуле с ковалентной полярной связью прочно соединены.

Разность значений составляет от 0,5 до 1,6 — сила притяжения у одного из атомов значительно больше, и он смещает общую электронную пару к себе, приобретая таким образом частичный отрицательный заряд. Атом, от которого общая электронная пара на более далеком расстоянии, приобретает частичный положительный заряд. Между атомами возникает ковалентная полярная связь. Сдвиг общей электронной пары приводит к определенному дисбалансу и молекула может вступать в определенные химические превращения.

Разность значений равна 2,0 и выше. В этом случае общая пара электронов достанется атому, чья электроотрицательность больше. Заряд у такого атома становится отрицательным, а у другого атома в молекуле за счет потери электрона — положительным. Между атомами возникает ионная связь. Ионная связь нестойкая, и молекулы легко вступают в реакции с другими атомами и полярными молекулами.

Разность значений составляет от 1,6 до 2,0. Самый сложный для определения тип связи, поскольку зависит от входящих в состав молекулы атомов. Если в молекулу входит атом металла, то связь ионная. Если в молекуле атомы металла отсутствуют — связь ковалентная полярная.

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических элементов

Содержание:

Электроотрицательность химических элементов

Электроотрицательность (ЭО) – свойство атомов элементов оттягивать на себя электроны от другого атома в соединении.

На ЭО влияет несколько факторов: радиус атома и расстояние между ядром и валентными электронами. Численные значения ЭО приблизительные. Часто используют шкалу определения ЭО по Полингу.

Относительная электроотрицательность атомов элементов по Полингу

Анализируя данную шкалу можно выявить ряд закономерностей, перекликающихся с периодическим законом (ПЗ).

В зависимости от значения электроотрицательности образуются вещества с различным видом химической связей: если между атомами нет разности в электроотрицательности, образуются простые вещества (состоящие из одного вида атомов), чем больше разность, тем полярность молеклы возрастает: образуются молекулы веществ с полярной связью и ионной связью.

Степень окисления химических элементов и ее вычисление

Степень окисления (СО) – условный заряд атомов химических элементов в соединении на основании того, что все связи ионные.

Степень окисления может иметь отрицательное, положительное или нулевое значение, которое обычно помещается над символом элемента в верхней части.

При определении СО следует руководствоваться следующими правилами:

Применяя эти правила можно рассчитать степени окисления элементов в сложном веществе.

К примеру, определим степени окисления элементов в фосфорной кислоте H3PO4.

Рассчитаем степени окисления у элементов в нитрате алюминия Al(NO3)3.

Валентность. Валентные возможности атомов

Валентность — это способность атома присоединять ряд других атомов для образования химической связи.

Валентность может быть определена числом химических связей, образующих атом, или числом неспаренных электронов.

Для определения валентности применяются определенные правила:

Валентность может совпадать со степенью окисления, но не имеет знака «+» или «-», не может быть равна нулю.

Валентные возможности атомов могут определяться:

Валентные возможности водорода

Валентные возможности водорода определяются одним неспаренным электроном на единственной орбитали. Водород обладает слабой способностью отдавать или принимать электроны, поэтому для него характерны в основном ковалентные химические связи. Ионные связи он может создавать с металлами, образуя гидриды. Ковалентные химические связи образуются за счет общих электронных пар. Поскольку у водорода всего один электрон, он способен образовывать только одну связь. По этой причине для него характерна валентность равная I.

Валентные возможности углерода

На внешнем энергетическом уровне у углерода 4 электрона: 2 спаренных и 2 неспаренных. Это состояние атома называется основным. По числу неспаренных электронов можно сказать, что углерод проявляет валентность равную II. Однако такая валентность проявляется только в некоторых соединениях.

В органических соединениях и некоторых органических веществах углерод проявляет валентность равную IV. Эта валентность характерна для возбужденного состояния С. Из основного в возбужденное состояние он может переходить при получении дополнительной энергии. Один электрон с s-подуровня переходит на p-подуровень, где есть свободная орбиталь.

Валентные возможности азота

У азота на валентном энергетическом уровне находится 5электронов: 3 неспаренных и 2 спаренных. Исходя из этого, валентность азота может быть равна III. В возбужденное состоянии атом азота не может переходить. Однако азот может выступать в качестве донора при образовании ковалентных химических связей, обеспечивая своей электронной паре атом, имеющий свободную орбиталь. В этом случае валентность у азота будет равна IV, причем для азота, как элемента пятой группы, это максимальная валентность. Валентность V он проявлять не способен.

Валентные возможности фосфора

В отличие от азота, фосфор имеет свободные 3d-орбитали, на которые могут переходить электроны. На внешнем энергетическом уровне находятся 3 неспаренных электрона. Атом фосфора способен переходить из основного состояния в возбужденное. Электроны с p-подуровня переходят на d-подуровень. В этом случае атом Р приобретает валентность, равную V. Таким образом, строение электронной оболочки атома увеличивает валентные возможности Р, по сравнению с азотом, от I до V.

Валентные возможности кислорода

На последнем энергетическом уровне у кислорода 2 неспаренных электрона. В соединениях чаще всего проявляет валентность II. У кислорода нет d-подуровня, поэтому переход электронов невозможен. Валентные возможности очень ограничены – проявляет II и III валентности.

Валентные возможности серы

Сера, так же, как и кислород, р в VI группе главной подгруппе ПСХЭ. Поэтому на валентном энергетическом уровне у серы 2 неспаренных электрона. Напрашивается вывод, что валентность серы равна II. Однако у серы есть и d-подуровень, который расширяет ее валентные возможности. Сера способна переходить из основного состояния в возбужденное, при этом может быть либо 4 неспаренных электрона, либо 6.

Таким образом, сера способна проявлять валентности II, IV, VI.

Опираясь на этот материал, можно определить все возможные валентности для любого химического элемента.

Электроотрицательность элементов.

Электpоoтрицательность (c) – способность атома удерживать внешние (валентные) электроны. Она определяется степенью притяжения этих электронов к положительно заряженному ядру.

Это свойство проявляется в химических связях как смещение электронов связи в сторону более электроотрицательного атома.

В шкале относительных электроотрицательностей элементов Л.Полинга (рассчитанных на основании зависимости энергий связей от различий в электроотрицательностях Dc связываемых атомов) металлы и элементы-органогены располагаются в следующий ряд:

| Элемент | K | Na | Li | Mg | H | S | C | J | Br | Cl | N | O | F |

| c | 0.8 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 3.5 | 4.0 |

Электроотрицательность элементов растет слева направо вдоль периода и снизу вверх в группах Периодической системы Д.И. Менделеева.

Основные типы химических связей.

Основными типами химических связей, отличающихся друг от друга электронным строением и механизмом взаимодействия связываемых атомов, являются ковалентная и ионная связи. Тип связи в значительной степени определяется разностью электроотрицательностей (Dc) элементов, участвующих в ее образовании:

Ионная связь.

Химическая связь, основанная на электростатическом притяжении ионов, называется ионной связью.

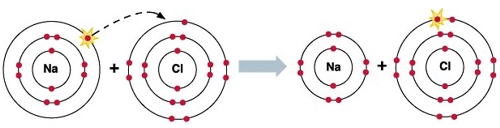

Такая связь возникает при большой разнице в электроотрицательностях связываемых атомов (Dc > 2), когда менее электроотрицательный атом почти полностью отдает свои валентные электроны и превращается в катион, а другой, более электроотрицательный атом, эти электроны присоединяет и становится анионом.

Например, в хлориде натрия NaCl разность электроотрицательностей атомов равна:

Иoннaя связь не имеет пространственной направленности, так как каждый ион связан с некоторым числом противоионов, сила действия которых зависит от расстояния (закон Кулона). Поэтому ионно-связанные соединения не имеют молекулярного строения и представляют собой твердые вещества, образующие ионные кристаллические решетки, с высокими температурами плавления и кипения, они высокополярны, часто солеобразны, в водных растворах электропроводны. Соединений с чисто ионными связями практически не существует.

В органических соединениях ионные связи встречаются довольно редко, т.к. атом углерода не склонен ни терять, ни приобретать электроны с образованием ионов.

Ковалентная связь.

В органических соединениях этот тип связи является основным. Ковалентная связь возникает между атомами с относительно малыми различиями в электроотрицательностях (Dc

Эта связь может рассматриваться как электростатическое притяжение ядер двух атомов к общей электронной паре. Ковалентная связь, в отличие от ионной, обладает определенной направленностью (от атома к атому), и ее обозначают валентной чертой, символизирующей эту направленность:

Для ковалентных соединений характерно молекулярное строение (молекулярные кристаллические решетки), они имеют относительно низкие температуры плавления и кипения. Такие соединения мало полярны, плохо растворимы в воде, их растворы не проводят электрический ток.

Электроотрицательность элементов по таблице Менделеева

Электроотрицательность — это характеристика атома, показывающая, насколько высока его способность притягивать к себе электроны. Когда химическая связь образована двумя разными элементами, электроны у одного из них всегда расположены более плотно, чем у другого. Тот атом, у которого электронная плотность выше, называется электроотрицательным, тот, у кого ниже — соответственно, электроположительным.

Как определить электроотрицательность

Существует несколько шкал, ориентируясь на которые, можно определить электроотрицательность того или иного элемента. Попробуем их перечислить:

Чтобы определить параметр «электроотрицательность» по таблице Менделеева, нужно всего лишь знать, что наиболее электроотрицательные свойства имеют те элементы, которые располагаются вверху таблицы и в правой ее части. То есть, чем выше и правее элемент находится в таблице Менделеева, тем выше у него электроотрицательность и наоборот, чем ниже и левее — тем выше у него электроположительность.

Шкала Полинга — наиболее часто используемая таблица электроотрицательности. Названа она в честь американского химика Лайнуса Полинга, который впервые ввел понятие электроотрицательности. Согласно шкале Поллинга, электроотрицательность всех имеющихся в природе элементов лежит в интервале от 0,7 (таковой она является у щелочного металла франция) до 4,0 (у газа-галогена фтора). В таблице приводятся относительные и неточные величины.

Шкала Малликена рассматривает электроотрицательность как величину энергии связи между валентными электронами. Приводятся максимально точные расчеты.

Расположение элементов в каждой из таблиц является идентичным, несмотря на то, что методы определения отличаются друг от друга, и величины тоже.

Самые высокие значения электроотрицательности

Фтор, один из галогенов — это элемент, обладающий наивысшей электроотрицательностью, а точнее — 3,98. Его химическая активность невероятно высока, настолько, что химики называют его не иначе как «все разгрызающий».

Следом за фтором идет кислород. Электроотрицательность кислорода немного пониже — 3,44, но тоже достаточно высока.

Следом за ними (спускаясь все ниже по правой части таблицы Менделеева) идут:

Большая часть неметаллов имеет электроотрицательность, колеблющуюся между значениями 2 и 3. У отличающихся наиболее высокой активностью металлов, от франция до бериллия, она колеблется от значения 0,7 до 1,57.

Как определить валентные электроны

Валентностью называют способность атома вступать во взаимодействие с другими атомами, образуя с ними определенные химические связи. Валентными электронами именуются электроны, непосредственно участвующие в образовании химической связи. Основными создателями, внесшими в теорию валентности наибольший вклад, являются русский ученый Бутлеров и немецкий ученый Кекуле. Электроны, которые принимают участие в образовании химической связи, называют валентными.

Атом, как мы все знаем из школьного курса, устроен таким образом, что довольно-таки напоминает по своему устройству Солнечную систему. В центре атома находится огромное ядро, чья масса чуть менее, чем полностью равняется массе всего атома, а вокруг него по орбиталям вращаются мелкие электроны, неодинаковые по своим внутренним характеристикам. Ядро атома окажется не таким уж и большим, если сравнить его размеры с длиной расстояния до орбиталей, по которым вращаются атомы. Чем дальше от ядра и чем ближе к внешней электронной оболочке находится электрон конкретно взятого атома, тем быстрее он вступает во взаимодействие с электронами других атомов.

Итак, перед нами таблица Менделеева. Найти на ней нужно третий период. Последовательно перебираем элементы главных подгрупп в нем. Существует правило, согласно которому валентность элемента определяется по номеру его группы и равняется количеству электронов на внешней оболочке его атома.

Помимо главных, есть еще и побочные подгруппы. Когда дело касается их, учитываются еще и d-электроны на предыдущем подуровне. В таблице Менделеева все эти значения легко можно отыскать. Попробуем определить высшую валентность хрома. На внешнем уровне у хрома находится 1 электрон, на d-подуровне — 5. Следовательно, его высшая валентность равна 6. У марганца на внешнем уровне 2 электрона, на d-подуровне — 5. Значит, его высшая валентность — 7.

Все вышеописанное, за некоторыми исключениями, действительно для элементов всех других побочных подгрупп (помимо тех, в которые включены марганец и хром). Вот исключения:

Видео

Это видео поможет вам лучше усвоить такое понятие, как электроотрицательность.

Электроотрицательность для «чайников»

Электроотрицательность «придумал» американец Л. Полинг, давший в 1932 году такое определение придуманному:

| Электроотрицательность — способность атома в молекуле притягивать к себе электроны |

Коротко и ясно, и достаточно понятно, если знать строение атома.

«Разжуем» электроотрицательность на простом примере, ибо, ничто не объясняет так теорию, как практика.

Молекула хлорида натрия образована ионной связью между атомами хлора и натрия (подробнее см. Что такое ионная связь).

Дотошный читатель может заметить, а чего это натрий отдает свой электрон, а не хлор? Почему происходит именно так, а не наоборот, можно объяснить через электроотрицательность элементов.

Процесс перехода электрона от одного атома к другому неизбежно связан с затратами энергии.

| Энергия, затрачиваемая на отрыв электрона от нейтрального атома, называется энергией ионизации (I) |

| Энергия, выделяющаяся при присоединении электрона к нейтральному атому, называется стродством к электрону (E) |

Таким образом, количество затрачиваемой энергии на перенос электрона от одного атома к другому будет равно разности затраченной и выделенной энергии или разности между энергией ионизации и сродством к электрону:

Теперь озвучим очень важное правило, согласно которому, возникают те ионы, на образование которых требуется меньше энергии.

Возвращаемся к нашей молекуле хлорида натрия.

Согласно озвученному правилу образования ионов, возникать будут ионы, на образование которых будет требоваться меньше энергии:

Настало время подставить табличные значения и узнать конкретные цифры:

Если провести элементарные алгебраические преобразования, то формулу суммы затрат энергии, можно переписать следующим образом:

| Сумма энергии ионизации атома (I) и сродства к электрону (E) является количественной характеристикой электроотрицательности атома χ = I+E |

Электроотрицательность выражают в эВ/атом или в кДж/моль.

Наибольшей электроотрицательностью обладает атом фтора χF=21,04 эВ, поэтому, фтор является самым электроотрицательным элементом из всей Периодической таблицы.

На практике пользуются относительными значениями электроотрицательности, которые получены делением абсолютных значений электроотрицательности конкретного элемента на электроотрицательность лития.

Почему именно электроотрицательность лития была принята за относительную единицу электроотрицательности? Трудно сказать. По большому значению, не имеет значения электроотрицательность какого элемента принимать за относительную единицу.

| Чем больше относительная электроотрицательность элемента, тем сильнее он проявляет неметаллические свойства |

Условная граница электроотрицательности, разделяющая металлы и неметаллы, равна примерно 2.

Зная значение относительной электроотрицательности элемента, можно приблизительно оценить природу химической связи в соединении.

Максимальной электроотрицательностью обладает атом фтора χF=4,1; минимальной цезий: χCs=0,86. Поэтому, максимальное значение разности электроотрицательностей между любыми двумя элементами Периодической системы, будет равно: Aχ=4,1-0,86=3,24.

По относительной электроотрицательности можно приблизительно оценить прочность химической связи. Например, у галогеноводородов разность Aχ между значением электроотрицательности водорода и галогенами, падает в ряду (соответственно падает и прочность связей):

Поэтому, из солей плавиковой и соляной кислот при их взаимодействии с концентрированной серной кислотой будут вытесняться галогеноводороды, а из солей бромоводородной и йодоводородной кислот, будут также образовываться бром и йод.

В химической номенклатуре, в химических формулах бинарных соединений на первом месте записывают элемент с меньшей электроотрицательностью, называют соединение по элементу с большей электроотрицательностью, добавляя окончание «ид»:

Если вам понравился сайт, будем благодарны за его популяризацию 🙂 Расскажите о нас друзьям на форуме, в блоге, сообществе. Это наша кнопочка:

Код кнопки:

Политика конфиденциальности Об авторе