Что такое память о прошлом

Сочинение: почему важно помнить прошлое?

Если вы ищете сочинение «Почему важно помнить прошлое?», непременно познакомьтесь с двумя вариантами данного сочинения, созданными автором нашего проекта специально для вас.

Вариант 1

Недавно я задумалась над вопросом, почему важно помнить прошлое. Изучая историю, мы узнаем различные подробности о возникновении государств, завоевании и освоении новых земель, о жизни и быте наших предков. А сколько всего остается еще неизвестным. И я поняла, что знать историю человечества важно, помнить события прошлых лет необходимо. В первую очередь, это долг каждого жителя нашей планеты. Ведь своей жизнью мы обязаны предкам, благодаря которым формировалось и развивалось наше общество. Они дали нам огромный опыт, научили нас бороться и побеждать. Они показали нам, что русский народ непобедим, если действовать в согласии для достижения благих целей. Сохранить память о прошлом — значит передать этот опыт последующим поколениям, научить их действовать сплоченно, быть самоотверженными и целеустремленными. О том, что память о прошлом является долгом каждого человека, говорят и художественные произведения. Обратимся к ним для доказательства данных слов.

В замечательном произведении древнерусской литературы «Слово о полку Игореве» показаны события далекого прошлого. Завоевания новых земель были главной целью людей. Эту же цель преследовал молодой и неопытный князь Игорь. Он мечтал о прославлении своего имени и решил в одиночку сразиться с врагом, вооружившись уверенностью в победу. Однако его самонадеянность и необдуманность поступков привели к печальному исходу: войско было разгромлено, а сам князь оказался во вражеском плену. В произведении мы слышим плач его жены, молодой Ярославны, которая переживает за князя. Также автор вводит в произведение умудренного опытом Святослава. Его «Златое слово» наполнено призывом князей к единению. Святослав сетует о том, что Игорь в одиночку отправился с мечом нс половцев. Мудрый князь говорит о том, что нельзя восставать против своих, что нужно помогать друг другу. Его наставление адресовано не только молодым князьям, но и последующим поколениям. Читая произведение, мы понимаем, что нужно помнить прошлое и не пренебрегать советами опытных и мудрых людей.

О том, что нужно хранить в памяти события прошлых лет, считает и герой поэмы М. Ю. Лермонтова «Бородино». Умудренный опытом солдат, бывший участником легендарного Бородинского сражения, рассказывает молодому человеку о событиях той битвы. Подробный рассказ солдата дает понять, что лишь благодаря смелости, сплоченности и желанию защитить страну солдатам удалось одержать победу. Рисуя страшную картину Бородинской битвы, рассказчик прославляет тех героев, которые смогли преодолеть все эти трудности и не сломаться. Он с гордостью и некоторой досадой восклицает: «Да, были люди в наше время, не то, что нынешнее племя». Он объясняет причины отступления армии во время битвы за Москву и сожалеет о гибели многих отважных воинов. Рассказчик волнуется, что молодое поколение не сможет повторить опыт своих предков и достойно защитить родную землю от врагов. Однако молодой человек воодувляется рассказом и чувствует в себе уверенность и силы. Он приходит к выводу о том, что сохранение памяти о прошлом является его долгом, ведь те события несут в себе невероятный и бесценный опыт, так нужный молодежи.

Проанализированные произведения еще раз доказывают, что память о прошлом является долгом каждого. Наши предки оставили нам в наследство самое ценное — важные наставления и поучения, основанные на их опыте, пусть и не всегда удачном. Они пытались предостеречь нас от ошибок, которым были свидетелями, и дать ценные советы. Нам есть чему у них поучиться и из чего извлечь уроки.

Вариант 2

Произведения художественной литературы заставляют нас задуматься о том, почему важно помнить прошлое. Да, мы знаем, что не нужно забывать о великих открытиях, завоеваниях, походах, славных героях нашей страны. Но вместе с тем мы часто забываем о своем прошлом, о детских годах, о тех, кто в этот период был рядом, кто помогал и поддерживал, кто научил нас жить, любить, прощать. Нередко случается такое, что человек, став взрослым, теряет свои корни, забывая родительский дом и оставляя без внимания тех, кто в нем нуждается. Помнить прошлое, хоть и недалекое, не менее важно, чем хранить в памяти события давней истории. Забывая историю своей жизни, человек теряет опору, становится уязвимым, одиноким и даже несчастным. Человек блуждает по жизни, словно ежик в тумане. О роли сохранения памяти о близких людях рассуждали такие писатели как В. Г. Распутин и К. Г. Паустовский.

Замечательный, добрый и трогательный рассказ Валентина Распутина «Уроки французского» посвящен событиям послевоенных лет. Главным его героем является подросток, вынужденный покинуть родной дом для продолжения обучения. Мальчик оказывается в незнакомой обстановке, ему приходится нелегко осваиваться в новой школе и на новом месте жительства. Послевоенные голодные годы сказываются и на условиях жизни мальчика. Он живет впроголодь, и чтобы немного заработать, связывается с компанией ребят, которые играют на деньги. Но его не принимают в этой компании. Вдобавок ко всему у него трудности с французским языком. Но учительница Лидия Михайловна не отворачивается от мальчика, она помогает ему не только в учебе. Рискуя своей работой, она играет с ним на деньги, постоянно поддаваясь. В образе этого мальчика угадывается сам писатель, переживший аналогичную историю. Свою учительницу, преподавшую ему «урок жизни», Распутин помнил всегда. Память о прошлом, об отзывчивой, неравнодушной учительнице, о ее доброте писатель пронес через всю жизнь. Он считал своим долгом сохранить воспоминания о той трудной жизни и о светлом человеке, который помог ему преодолеть трудности. Лидия Михайловна стала для писателя жизненным маяком, направляющим его на верный путь. Забыть ее доброту — значит заблудиться в лабиринте жизни.

О том, что забывать нельзя свои корни, свою опору и поддержку, тех, кто был рядом и не давал оступиться, говорит в рассказе «Телеграмма» Константин Георгиевич Паустовский. Главная героиня рассказа — молодая девушка Настя, живущая в Петербурге и строящая свою карьеру. Девушка переехала из деревни в город, оставив старенькую мать одиноко доживать свой век. Катерина Ивановна очень любила Настю, с нетерпением ждала весточки от дочери. Она даже чувствовала родной запах от денег, которые ей посылала раз в месяц девушка. Старушка даже не догадывалась, что это не те купюры, которые держала в руках ее дочь. В каждом письме Настя обещала приехать, но так и не находила время для поездки домой. До тех пор, пока не стало поздно… Девушка не успела на похороны матери. И лишь потеряв единственного близкого человека, она поняла, что совершила ошибку. Позднее раскаяние Насти дает нам понять, что не нужно забывать своих родных, которые ждут и надеются на встречу, чтобы не сожалеть об упущенном времени и остаться одиноким в этом большом и жестоком мире.

Эти замечательные рассказы противопоставлены друг другу. От одного из них веет добротой, в то время как другой наводит на грустные мысли. Но оба рассказа учат нас тому, что нужно помнить и чтить тех, кто дал нам шанс стать настоящим человеком. Если растерять эти воспоминания в жизненной суете, можно стать не только одиноким, но и несчастным. Помнить прошлое нужно для того, чтобы правильно построить свое настоящее и не загубить будущее.

Другие аргументы

Еще больше аргументов по направлению «Забвению не подлежит» вы найдете на нашем сайте, кликнув данную ссылку.

Итоговое сочинение: Почему важно помнить прошлое?

Уважаемые читатели! Вашему вниманию предлагаются несколько вариантов итогового сочинения по русскому языку на тему «Почему важно помнить прошлое?», в которых рассматривается прошлое как опыт и ответственность человека.

Вариант 1

Отвечая на вопрос «Почему важно помнить прошлое?», невольно задумываешься о значении этого выражения. Тема памяти в моем понимании тесно связана с понятием «опыт». Знание прошлого своей семьи, страны формирует в человеческом сознании отражение объективного мира. Люди, помнящие о прошлом, способны на поступки, направленные на изменение окружающей действительности. Уроки прошлого позволяют предположить, какие то или иное событие повлечет за собой последствия. Опыт помогает человеку духовно развиваться.

Герой романа-эпопеи Л. Н. Толстого Андрей Болконский в начале произведения полон тщеславных стремлений. Он мечтает о славе, о том, как он один спасет целую армию, и его имя будет жить в веках. С такими мыслями он отправляется на войну в 1805 году. Военные будни помогают ему по-новому увидеть реальность. Он понимает, что война – это не только возможность для геройства. Это боль и страдание. Здесь очень трудно что-то планировать. Зачастую обстановка меняется стремительно и стихийно, и все, что было задумано вчера, сегодня становится невозможным. Организованность и война – это разные вещи. Все же судьба предоставляет Болконскому возможность для совершения подвига. Он ведет батальон в атаку. Когда он бежал со знаменем, его ранили. Он падает, теряет сознание. Очнувшись, князь видит над собой высокое безупречное небо. Он понимает, насколько ничтожными были его мечты, насколько мелок и незначителен Наполеон, по сравнению с этим недосягаемым небом.

Следующая война, на которой сражается Болконский, это Отечественная война 1812 года. Мы видим совсем другого человека, умудренного опытом. Он не забыл прошлого, он извлек из него уроки. Князь Андрей уже не столь занят собой. Он думает о солдатах, о боевом духе войска, способном творить чудеса на поле боя. Он находится в мире с душой и в единстве с народом. Для него важна не личная победа, а общая. Его беспокоит судьба России. Я думаю: если бы все наши правители были так мудры и думали бы о своей стране, они бы меньше совершали ошибок.

Память об ужасах войны отразилась в его творчестве, в своих произведениях великий писатель выступал против военных действий. Толстой пытался объяснить людям, что «война — это любимая забава праздных и легкомысленных людей». Цари затевают войны, с их легкой руки люди убивают друг друга, а они потом служат благодарственные молебны за это. Жизнь автора и его героев позволяет утверждать, что благодаря памяти о прошлом сформировались их жизненный опыт и убеждения.

Я считаю, что нужно обязательно помнить о прошлом. Это касается не только войны как самого жестокого опыта. Жизнь идет по кругу, ситуации часто повторяются. Помня о своих ошибках, мы становимся мудрее и уже не совершаем их. О «беспамятных» Д. Сантаян сказал: «Кто не помнит своего прошлого, обречен на то, чтобы пережить его вновь». Таким образом, помня о прошлом, мы получаем развитие, становимся более человечными.

Вариант 2

Что такое прошлое? Это все, что было до настоящего. Как и все в мире оно относительно. Для бабочки-однодневки прошлым является утро, настоящим – день, а будущим – вечер, когда она умирает. Человек должен отличаться от бабочки и не жить одним днем. Это связано с тем, что он живет в обществе. Его жизнь неразрывно соединена с жизнями других людей, его поступки неминуемо отражаются на их судьбах. Память о прошлом – ответственность перед настоящим и будущим.

Петр Гринев лучше усваивал жизненные уроки, потому что помнил о наставлениях отца. Он до конца жизни запомнил, как ему было стыдно утром после попойки с Зуриным. Он пишет об этих событиях, уже будучи пожилым человеком, но в памяти сохранились события и впечатления от них. Больше он в такие ситуации не попадал. Это одна из причин, почему важно помнить о прошлом. Память об ошибках помогает не совершать их в будущем.

Эту тему продолжают произведения современной литературы. Героиня повести В. К. Железникова «Чучело-2, или Игра мотыльков» Лиза Зотикова живет вдвоем с сыном. Она добрая, веселая, жизнерадостная, но легкомысленная особа. Она с легкостью обманывала людей, не задумываясь, как ее поступки отразятся на окружающих. Одна ложь влекла за собой другую. Она нанесла душевные раны людям, которые ее любили. Лиза думала, что со временем все как-то само собой образуется. Сын Костик невольно брал с нее пример. Когда он на угнанной машине сбил прохожих, то пытался уйти от ответственности. Он каждый день старался забыть о своем преступлении. Он обманывал всех, и мать, и милицию, чуть сам не поверил в правдивость своих слов. Память человеческая так устроена, что постоянно напоминает о происшедшем, когда бы оно ни случилось. Лизе бы уже хотела забыть все, что она сделала. Ее мучила совесть, ей было жаль своих родных, которых она расстроила. К сожалению, ничего изменить уже было нельзя. В таких случаях нужно учиться жить дальше. Я думаю, что участники истории навсегда запомнят все, что с ними было, и сделают выводы.

Прошлое всегда неотступно идет по пятам, напоминая о себе. Д.С. Лихачев считает, что без памяти нет совести. История, рассказанная Железниковым, подтверждает его слова. Именно память о прошлых проступках не дает совести уснуть, она постоянно напоминает ей о проступке. Если бы все забыли о случившемся, то и Лиза, и Костик могли бы и дальше совершать преступления и неблаговидные поступки.

Эти примеры подтверждают мысль о том, что, совершая поступки, человек должен понимать свою ответственность перед родными, друзьями и своей страной. Прошлое надолго остается в памяти, предостерегая от необдуманных безответственных поступков.

Таким образом, можно сделать вывод: прошлое нужно помнить, потому что оно влияет на настоящее и будущее. Оно заставляет нас ответственно подходить к своим словам и делам, думать о тех, кто живет рядом с нами.

Итоговое сочинение: Почему важно помнить прошлое? (2 варианта)

Автор: Самый Зелёный · Опубликовано 16.09.2020 · Обновлено 02.12.2020

Многомудрый Литрекон призывает читателей помнить прошлое, чтобы извлечь из него пользу. О своем мнении он рассказал в итоговом сочинении на тему: Почему важно помнить прошлое? Аргументы он взял из книг «Судьба человека», «Слово о полку Игореве», «Реквием», «Тринадцатый подвиг Геракла».

Вариант 1

(476 слов) Людям важно помнить прошлое, потому что память дает возможность избежать повторения ошибок: зная о том, что было сделано неправильно, мы не продублируем это в будущем. Кроме того, история подсказывает решение проблем, которые уже были когда-то актуальны. Эту закономерность человеческого развития подмечали многие авторы.

Например, в произведении А. Ахматовой «Реквием» описываются годы страшных репрессий, когда под арестом оказались тысячи невиновных людей, очутившиеся в немилости у новой советской власти. Повествование автобиографично: Анна Ахматова сама стояла часами в тюремных очередях, чтобы получить хотя бы одну жалкую весточку о сыне, которого в итоге посадили в камеру на 10 лет лишь на том основании, что его отец был контрреволюционером. В финале «Реквиема» мы встречаем строки, которыми поэтесса объясняет свое желание об установке памятника возле тюремных стен: «Затем, что и в смерти блаженной боюсь забыть громыхание черных марусь, забыть, как постылая хлопала дверь и выла старуха, как раненый зверь». Казалось бы, зачем вспоминать эти мрачные страницы истории? Сына Анны Андреевны выпустили, она не была в заключении, а другим повесть ее мук будет не добавит оптимизма. Эти воспоминания не патриотичны и бросают тень на великую империю. Однако литературный памятник тюремных очередей и советских репрессий все-таки должен существовать. Именно он гордо возносится над попытками многих бесчестных людей исказить нашу историю и вычеркнуть из нее все неудобные моменты, заставляющие нас задуматься над тем, что происходит сейчас. Благодаря этому произведению мы будем знать правду о тех временах и всячески препятствовать повторению тех ужасных событий. Возле упомянутого в поэме памятника Ахматовой регулярно собираются люди, отчаявшиеся добиться судебной справедливости. Так они привлекают общественное внимание к данной проблеме и помогают тем, кто страдает от репрессий сегодняшнего дня. «Реквием» Анны Ахматовой стал символом, который защищает людей от произвола силой исторических воспоминаний, силой не зажившей народной раны.

История не только оберегает нас от ошибок прошлого, но и подсказывает, как решить насущные проблемы. Например, Фазиль Искандер в произведении «Тринадцатый подвиг Геракла» наглядно продемонстрировал, как знание древнегреческих мифов помогает научить современных детей правильно себя вести. Харлампий Диогенович, учитель математики, раскусил хитрость своего ученика, который сорвал урок, чтобы не получить плохой отметки за невыполненное задание. Он уговорил медсестру сделать прививки в своем классе пораньше, чтобы учитель не успел проверить домашнюю работу. Тогда математик решил проучить школьника. Он рассказал всему классу, что трусость побудила кое-кого дополнить список двенадцати подвигов знаменитого античного воина. Намек был понят, и ребята высмеяли своего товарища. Пример оказался настолько точным и наглядным, интересным и смешным, что ученики подхватили шутку и пристыдили хитреца. Прошлое завещало нам универсальный язык отсылок, метафор и аллегорий, который необходимо научиться использовать, чтобы достичь своей цели и быть услышанным.

Таким образом, сохранение памяти о прошлом дает неоспоримые преимущества людям настоящего и будущего. Мы знаем и помним об ошибках наших предков, которые уже не повторятся, потому что мы этого не допустим. А еще мы можем использовать богатый исторический опыт, чтобы разнообразить свою речь и расширить эрудицию. Все приобретенные знания пригодятся в профессиональной деятельности и станут достойным наследством для наших потомков.

Вариант 2

(424 слова) Люди должны сохранять память о прошлом, чтобы применять эти ценные знания и умения в настоящем и будущем. Каждый из нас должен черпать мудрость в историческом опыте минувших столетий, поэтому так важно помнить, что прошлое забвению не подлежит: оно является нашим учителем и помощником. Эту мысль подтверждают многие литературные примеры.

Так, в древнерусской поэме «Слово о полку Игореве» автор описывает трагические последствия забвения уроков прошлого. Молодой и удалой князь Игорь хотел прославиться в боях и организовал поход на половцев. С собой он взял только брата, а другим родственникам о своей идее не сказал, чтобы не делить с ними добычу и славу. Однако герой забыл о том, что сотни его предков уже попадали в аналогичную ловушку своего тщеславия. Стремясь добиться своего, они ссорились с другими князьями, оставались в одиночестве и были хорошей мишенью для сплоченных кочевников. Та же участь постигла Игоря: он попал в плен к половцам, а его войско разгромили враги. Об этом искренне жалеет князь киевский. Святослав перечисляет междоусобицы своих предков и делает важный вывод: всем правителям Руси нужно объединиться и выступать против басурман единым фронтом. Только так можно победить и сохранить свою землю. Если бы Игорь помнил прошлое своей страны, как и Святослав, он не совершил бы ошибку и избежал ее трагических последствий.

Таким образом, каждый человек должен находить в прошлом мудрость для преодоления трудностей и устранения насущных проблем. Мы должны использовать горький опыт предков, чтобы сделать настоящее и будущее лучше. Как говорил Д. С. Лихачев: «Прошлое должно служить современности».

Такое изменчивое прошлое. Почему мы помним то, чего никогда не было

Человеческая память кажется самым простым и естественным источником знаний о прошлом. Но надежна ли она? Ведь память — это не набор данных, а сложная система связей, с помощью которой мы постоянно заново реконструируем собственную историю. Никита Отставнов рассказывает о том, как политические взгляды, внешнее давление и сконструированные артефакты могут заставить нас изменить представления о прошлом.

«Вы помните,

Вы всё, конечно, помните…»

С. Есенин, «Письмо к женщине»

Жизнь каждого человека — настоящее сокровище. В течение многих лет мы выстраиваем крепкие отношения, достигаем успеха в карьере, создаем семью, открываем что-то новое для себя, путешествуем. Однако мы социальные существа, и наша жизнь сильно зависит от общества. Один человек способен испортить жизнь другому в одночасье — неверным выбором или словом.

Так произошло с 27-летним Майклом Грином. В 1983 году четверо мужчин похитили и изнасиловали женщину из города Хьюстон. Полицейские не смогли сразу их поймать, но вскоре обнаружили двоих, включая Майкла Грина, которые подходили под описание преступников. Мужчин показали жертве, которая ответила (основываясь на еще свежих воспоминаниях), что они не похожи на тех, кто совершил над ней надругательство.

Читайте также

Полиция продолжила расследование и спустя некоторое время показала женщине фотографии возможных преступников. Среди этих фото было изображение Майкла Грина. Тогда женщина указала на Грина как на виновного. Через некоторое время полицейские повторили эксперимент, и вновь Майкл Грин был идентифицирован в качестве нападавшего. Женщина, по ее собственным словам, была полностью уверена в том, что он является преступником. Следуя ее показаниям, суд приговорил Грина к 75 годам заключения.

И вот спустя 27 лет, в 2010 году, ДНК-тест показал абсолютную невиновность Грина, после чего тот был реабилитирован. Несмотря на «счастливый конец» истории, мужчина потерял в тюрьме 27 лет жизни. За этот срок он лишился семьи, не смог проводить своих родителей в последний путь, не построил успешной карьеры. В том же году еще 258 ДНК-тестов привели к реабилитации и оправданию других невинно осужденных.

Может быть интересно

Этот случай, описанный в книге «Психология опознания очевидцев» (The Psychology of Eyewitness Identification) Джеймса Лампинена, отлично иллюстрирует ситуацию, когда мы сохраняем ложные воспоминания ( конфабуляции ): события или детали, которые на самом деле не имели места в реальности. Этот феномен прекрасно демонстрирует подвижность нашей памяти, которая увеличивается с возрастом (растет и количество конфабуляций).

Поэтому в следующий раз, когда вам нужно будет принять какое-то решение, основываясь на своих воспоминаниях (например, в суде признать человека виновным), подумайте, насколько эти воспоминания реальны.

Среди исследователей ложных воспоминаний Элизабет Лофтус — наиболее известный сегодня специалист. Свои научные изыскания она начала с поиска ответов на вопросы: насколько точны воспоминания очевидцев преступлений, можно ли этими воспоминаниями управлять. В ходе нескольких экспериментов она смогла обнаружить ряд интересных особенностей нашей памяти, ранее не известных человечеству.

В эксперименте с очевидцами преступлений Лофтус проверяла точность их памяти, а также факторы, которые на эту точность могли повлиять. Она показывала людям фильмы о дорожно-транспортных происшествиях, после чего задавала вопросы, которые касались самих событий или же каких-то деталей. К примеру, она спрашивала респондентов, видели ли они разбитую фару. Несмотря на то что никакой разбитой фары в видео не было, респонденты через некоторое время отлично вспоминали ее. На вопрос «Как быстро двигались машины в момент, когда они врезались друг в друга?», Лофтус получала ответ о более высокой скорости, чем если спрашивала: «С какой скоростью двигались машины в момент удара?» Задавая респондентам определенные вопросы, приглашая их затем вспомнить, что они видели в фильмах, Лофтус убеждалась, что участники помнят и разбитые фары, и более высокую скорость.

В результате она пришла к выводам о том, что воспоминания пластичны и мозг порой намеренно изменяет их в угоду задаваемым вопросам.

Что же может случиться, если такое произойдет с очевидцами реальных преступлений или следователями?

Вопрос — не единственный способ создать ложные воспоминания. Любая дезинформация, которая накладывается на неокрепшую или ослабленную память, способна искажать наши воспоминания. Бывает, что предвзятое освещение событий в СМИ служит причиной появления у нас ложных воспоминаний.

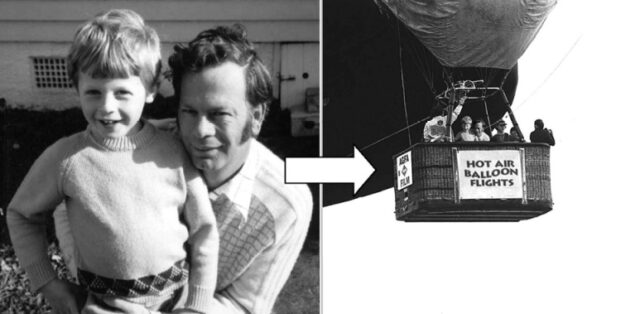

Другой пример дезинформации — фотографии. Как вы знаете, они часто играют роль улик в уголовных делах. В 2002 году группа ученых во главе со Стивеном Линдси доказала, что сфабрикованные фотографии могут создавать конфабуляции. Исследователи показывали 20 взрослым людям фотографии событий, которые произошли с ними в возрасте от четырех до восьми лет. Три фотографии представляли значимые реальные события (день рождения, отдых с семьей). Еще одна показывала значимое ложное событие: полет на воздушном шаре с кем-то из членов семьи. Через 7–16 дней участников трижды интервьюировали о событиях, показанных на фотографиях. Оказалось, что около половины из них приняли ложные воспоминания за свое действительное прошлое (в особенности к третьему интервью).

В 2005 году Э. Лофтус вместе с коллегами решила проверить, как ложные воспоминания о прошлом могут изменить поведение людей сегодня. Они попросили участников эксперимента заполнить опросник о личности и предпочтениях в еде. Через неделю участники вернулись в лабораторию и им показали обработанные результаты — персональную историю пищевых предпочтений в раннем детстве. Участники верили, что показанные результаты были индивидуальны и базировались исключительно на их ответах.

Однако на самом деле анкета составлялась особым образом: в ней содержались вопросы, характеризующие типичные предпочтения детей (например, надо было оценить фразу: «Шоколадный торт на день рождения сделал вас счастливым ребенком»), и одно утверждение, которое формировало ложную память: для одной половины участников — «Вы заболели после того, как съели яйцо, сваренное всмятку», для другой — «Вы почувствовали себя плохо после того, как съели огурец с укропом».

Через некоторое время испытуемых вновь попросили заполнить опросник о пищевых предпочтениях. Оказалось, что участники, прочитавшие в первых опросниках об отравлении огурцом с укропом, которое далее было отражено в их персональной истории пищевых предпочтений, теперь выразили меньшую готовность употреблять пищу, в состав которой входили эти ингредиенты. Ровно такая же ситуация сложилась для группы, которая «отравилась» яйцами всмятку. Предпочтения людей изменились под влиянием ложной памяти.

Наверное, один из самых известных экспериментов Э. Лофтус — это история о потерянном мальчике. В оригинальном исследовании участвовал 14-летний мальчик Крис, для которого Лофтус вместе с его матерью и старшим братом составили описание трех реальных событий из детства ребенка и одного ложного. Крису дали задание «на проверку памяти»: необходимо было ежедневно в течение пяти дней описывать детали этих четырех событий. Если Крис не мог вспомнить какие-то детали, он должен был написать: «Я не помню». Ложное воспоминание рассказывало о том, как в пятилетнем возрасте Крис потерялся в торговом центре в Вашингтоне, куда его семья часто ходила на шопинг. Крис сильно испугался, начал плакать, пока незнакомый старик не помог ему найти родителей.

Парадоксально, но, каждый раз вспоминая о ложном событии, Крис описывал всё больше и больше подробностей: от своих мыслей до деталей окружающей обстановки. Через несколько недель исследователи взяли у Криса интервью об этих событиях и попросили оценить ясность воспоминания по шкале от 1 (плохо помню) до 11 (отлично помню). Ложному воспоминанию Крис поставил оценку 8, которая была второй по величине. Крис припомнил подробности о магазине игрушек, в котором заблудился, об одежде спасителя и т. д. В конце эксперимента ученые признались, что одно из воспоминаний — ложное, и попросили Криса предположить, какое именно. Мальчик выбрал одно из настоящих воспоминаний. Подобные результаты повторились позже с 24 другими участниками.

Возможно, воспоминание о том, как ребенок заблудился в торговом центре, само по себе не слишком редкое. Оно могло случиться с каждым из нас в той или иной мере. Поэтому Айра Хайман и его коллеги решили проверить: а что если ложное воспоминание касается более редкого события, например госпитализации. Они использовали такую же процедуру имплантации ложных воспоминаний: три реальных события и одно вымышленное (ночная госпитализация из-за высокой температуры). Участники знали, что их будут интервьюировать о событиях их детства, о которых рассказали родители. Они думали, что цель эксперимента — сравнить воспоминания родителей и их.

После первого интервью, когда участники вспомнили все возможные детали, их просили продолжить обдумывать эти события. Через неделю участники проходили второе интервью, где смогли вспомнить 84% настоящих событий и 20% ложных, включая такие детали, как пол доктора и метод лечения.

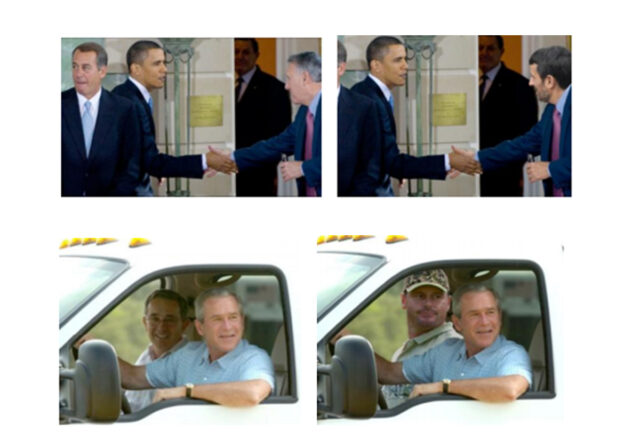

В 2012 году Лофтус с коллегами продемонстрировала, что такие ложные воспоминания могут влиять на наши политические предпочтения. У более чем 5000 участников проверяли память на три настоящих и одно ложное политическое событие. Все события сопровождались фотографиями, примеры которых представлены ниже. Примерно половина участников сохранили ложное воспоминание, 27% говорили о том, что видели описанные события по телевизору. Интересно, что политические взгляды повлияли на формирование ложных воспоминаний: консерваторы сохранили больше ложных воспоминаний об одних событиях (например, демократ Барак Обама пожимает руку президенту Ирана, а не своему коллеге из США), либералы — о других (республиканец Джордж Буш — младший, проводящий выходные со звездой бейсбола в то время, как в Америке зверствовал ураган «Катрина»). Таким образом, имплантировать воспоминания проще, если они соотносятся с нашим текущим отношением к предмету ложных воспоминаний.

Другой способ сформировать ложную память — обратная связь. Подробно о ней рассказывается в этом видео, с детальным обсуждением проведенного эксперимента.

Формирование ложной памяти

Почему же так легко создавать ложные воспоминания? Почему наша память не отбраковывает ложные события, когда не находит их в своем долговременном хранилище?

Читайте также

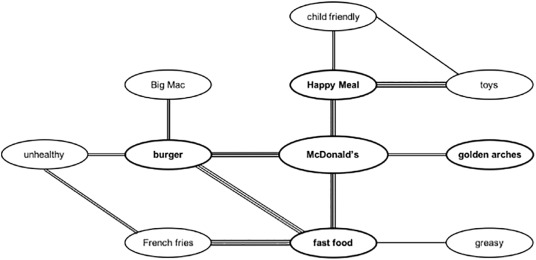

С одной стороны, можно объяснить все приведенные примеры работой нашей ассоциативной памяти. Гордон Бауэр в 1971 году предположил, что ассоциативная память представляет собой сеть событий. Каждый ее узел — это определенное событие (концепция, эмоция), к которому можно «подключить» новое событие. Активация такого узла может приводить к тому, что будут активироваться и соседние с ним. Если мы хотим имплантировать воспоминание, то должны привязать его к как можно большему количеству таких узлов, в этом случае у него будет возможность прижиться в памяти.

Все эксперименты говорят о том, что ложные воспоминания требуют включения нашего воображения. При этом если мы воображаем последствия события, которое с нами произошло, то чем они драматичнее и необычнее, тем более «живым» кажется ложное воспоминание.

Ложные воспоминания могут также объясняться эффектом ретроактивной интерференции: когда информация, которую вы выучили, как бы перекрывает ту, что была выучена раньше. Представьте себе ребенка, который ходит в школу (или студента, посещающего вуз). На первом уроке ребенок учил 20 английских слов. Через 15 минут (обычная перемена в школе) у него начался урок французского, и ребенку пришлось выучить новые 20 слов, но уже на другом языке. Выученные 20 слов как бы вытесняют или изменяют ранее запомненные. И чем больше похожи слова языка, чем больше слов в целом и чем меньше времени прошло между первым уроком и вторым, тем более ярким будет эффект интерференции, то есть забывания выученных на первом уроке слов.

Мозг и ложная память

Исследования ложной памяти помогли пролить свет на феномен памяти в целом. Оказалось, что это не сохраненная на веки веков база данных. И не видеофильм в нашей голове. Память — скорее хранилище отдельных компонентов нашего прошлого. При этом она сохраняет по отдельности абсолютно все детали. Для того чтобы что-то вспомнить, память собирает детали в единое целое. Таким образом, каждое воспоминание оказывается реконструкцией событий, а не их точной копией.

Подобную мысль легко проверить на практике. Попытайтесь вспомнить какое-то яркое событие далекого прошлого (например, случившееся 10–15 лет назад). Это может быть ваше участие в интересном мероприятии, посещение другой страны, катание на лыжах. Представьте себе это событие максимально подробно: как выглядели окружающие, как выглядели вы, что происходило вокруг. Представили? Попробуйте сосредоточиться на минуту и увидеть событие. Получилось? Теперь я попрошу вас ответить на вопрос: видели ли вы воспоминание от третьего лица? Видели ли вы себя, свою одежду и всё, что вы делали? Абсолютное большинство людей ответят: да, я видел себя от третьего лица. При этом мы понимаем, что событие, в котором мы участвовали очень давно, на самом деле мы видели от первого лица. Но наша память преобразила его. Таким образом, мы убеждаемся, что воспоминания — не точная картина нашего прошлого, но реконструкция, работа мысли и воображения.

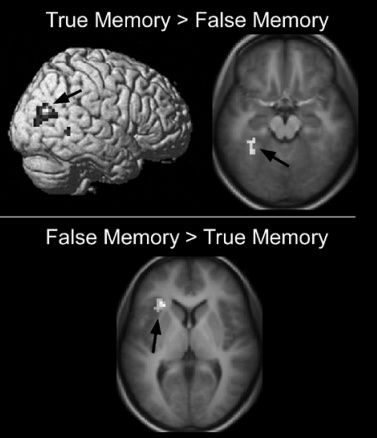

Формирование ложных воспоминаний может быть следствием того, как работает память. Проверить такую идею можно, сравнивая активности зон мозга, когда мы вспоминаем реальное событие или ложное. В исследовании 2010 года ученые показали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, что в ходе формирования ложных воспоминаний активировались те же зоны, что и при запоминании реальных событий.

Наибольшая активность во время сохранения ложных воспоминаний наблюдалась в затылочной и височной коре, а также в веретеновидной извилине. Сравнение активности мозга в процессе запоминания настоящих и ложных воспоминаний показало, что ложные воспоминания требуют от мозга большего внимания к деталям (то есть активируются зоны, ответственные за внимание).

Результаты исследования американских ученых показали, что для ложных воспоминаний необходимо хотя бы немного (слабая активация мозга) настоящих. Затем именно на их базе будет формироваться ложная память.

Воспроизведение ложных воспоминаний, связанных с каким-то достоверным воспоминанием, сопровождалось сходным паттерном активности нейронов, в особенности в префронтальной коре, теменной коре и медиальной височной доле. Напротив, не связанная с достоверным воспоминанием ложная память активировала зоны мозга, ответственные за языковую обработку.

Зная зоны мозга, которые могли бы помочь отличить ложные воспоминания от достоверных, исследователи предположили, что если воздействовать на них каким-либо образом, то ложные воспоминания можно ослабить. Подобный эффект был получен учеными, которые использовали магнитную стимуляцию левой передней височной доли мозга после запоминания ложных событий. В итоге получилось уменьшить точность таких конфабуляций на 36%.

Используя слабую электрическую стимуляцию мозга (левой или правой передней височной доли), ученые во время формирования и воспроизведения конфабуляций уменьшили их точность на 73%! При этом стимуляция не повлияла на достоверные воспоминания. Подобные технологии предлагают новую стратегию определения истинных и ложных воспоминаний и борьбы с последними.

Это важно для нашей повседневной жизни. Конфабуляции могут служить причиной ряда психических заболеваний (бредовых расстройств), неправильных политических решений, становиться базой для неверного решения суда, формировать предпочтения по отношению к людям, еде, предметам, служить основой манипулятивных действий.

Технологии — один из ключей к успеху в вопросе определения ложных воспоминаний и борьбы с ними. Ученые также показали, что в ложных воспоминаниях люди обычно менее уверены, чем в достоверных. Исследование Стивена Портера (1999) также показало, что ложные воспоминания были оценены как менее последовательные в сравнении с достоверными. Субъекты использовали больше слов при описании своих истинных воспоминаний, независимо от того, были ли эти воспоминания воспроизведены полностью или частично. В целом оценка ясности ложных событий была ниже, чем истинных.

Эффективным способом борьбы с ложными воспоминаниями, кроме внимания к вопросам, которые нам задают собеседники, может быть личный дневник. Он позволяет наиболее детально сохранить все подробности жизни. И если в чем-то мы начинаем сомневаться, то всегда можем к нему обратиться.

Может быть интересно

В качестве идеи креативного дневника можно использовать приложение One second everyday, цель которого — помочь запомнить наиболее значимые события в течение дня, сняв видео длинной в одну секунду. Затем ролики за каждый день соединяются в 30-секундный фильм за месяц и в шестиминутное видео в год. Посмотрев его, вы с большей точностью вспомните прошедшие дни, если верить автору идеи Цезарю Курияме.

Однако нельзя не упомянуть, что ложные воспоминания могут быть как серьезной проблемой (симптомом расстройств), так и благом. Они доказывают реконструктивную сущность нашей памяти. Мы живем в создаваемом нашим мозгом мире, и этот мир легко изменить. Отсюда возникает идея психотерапевтического применения конфабуляций. Порой формирование ложных воспоминаний может позволить справиться с фобиями и убеждениями: убрать ненужные воспоминания и создать нужные, формирующие личность. Однако сегодня такой подход считается неэтичным. И, скорее всего, в ближайшее время официально он не будет разрешен.