Что такое переходная и ротационная таблица

Основы агрономии

План и ротационная таблица севооборота

Как составить план севооборота

Основной задачей переходного периода является выполнение плановых показателей доходности и рентабельности агропромышленного предприятия или иной сельскохозяйственной структуры, повышение урожайности сельскохозяйственных культур и продуктивности животноводства, внедрение в производство достижений науки и передового опыта. План освоения севооборота составляется отдельно по годам до полного освоения севооборота.

С порядком составления плана освоения севооборота познакомимся на примере следующего севооборота:

Работа выполняется в такой последовательности:

1. В план освоения севооборота заносят фактическое размещение культур в год, предшествующий освоению, и в год освоения севооборота с тем, чтобы было видно, по каким предшественникам размещались культуры (табл. 1).

2. Намечают площади освоения новых земель, если такие земли входят в севооборот. В данном примере на первый год освоения севооборота таких площадей нет.

3. В соответствующие графы плана перехода заносят те культуры, которые посеяны в прошлые годы, но убирать их будут в данном году. К таким культурам относятся многолетние травы, озимые хлеба и некоторые другие многолетние растения (переходящие культуры).

Таблица 1. План освоения полевого 7-польного севооборота

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Home » Земледелие » Проектирование, введение и освоение севооборотов

Популярные статьи

Проектирование, введение и освоение севооборотов

Система севооборотов — совокупность принятых севооборотов в агропредприятии, является основой современных систем земледелия.

Процесс внедрения севооборота можно разделить на три этапа:

Навигация

Проектирование системы севооборотов

Проектирование системы севооборотов — разработка проектной документации системы севооборотов и его агроэкономическая оценка. Проектирование севооборотов является составной частью проекта внутрихозяйственного землеустройства, который разрабатывается проектными организациями по землеустройству.

Система севооборотов должна:

В соответствии с основным принципом адаптивности земледелия система севооборотов в целом, и составляющие ее севообороты, возделываемые культуры и порядок их чередования должны соответствовать конкретным почвенно-климатическим, организационно-хозяйственным и экономическим условиям.

При проектировании системы севооборотов придерживаются принципов:

Подготовительный период проектирования

Для разработки проекта внутрихозяйственного землеустройства проектной организацией предоставляются сведения:

Для составления проекта выполняют подготовительные работы:

По результатам обследований проводят уточнение экспликации земельных угодий. Данные обследований заносятся в полевые журналы, акты и чертежи.

При разработке системы севооборотов особое внимание уделяют детальному изучению пахотных земель. Для этих целей используют почвенные карты, агрохимические и эрозионные картограммы, сведения об истории земельных участков, их месторасположении, рельефе и удаленности от производственных объектов, дорог, урожайности культур за последние 3-5 лет.

Составление проекта

Проект системы севооборотов состоит из графической и текстовой частей.

Графическая часть проекта — карта землепользования предприятия, включающая почвенные, агрохимические, эрозионные карты и другими графические материалы.

Текстовая часть — пояснительная записка с актуальным анализом состояния производства и земель, обоснованием проекта, в том числе агроэкономическим и другие расчеты.

Севообороты размещают на основных земельных массивах — пашне, которая является наиболее ценной и продуктивной частью землепользования агропредприятия, находящаяся в тесной связи с другими элементами агроландшафта.

В проект включают мероприятия по улучшению использования угодий и план развития производства, например, строительства или размещения производственных объектов, дорог, организации севооборотов и кормовых угодий, меры по охране водоемов, земель и воздуха от загрязнений, план реализации проекта. Проектом определяются ежегодные объемы работ, потребности в семенном материале, удобрениях и агрохимикатах, потребности в агромелиоративных работах и технике.

Структуру посевных площадей определяют на основе задач перспективного плана развития производства или бизнес-плана и удовлетворения внутрихозяйственных потребностей в кормах, семенном материале и т.п. Проектирование структуры посевных площадей базируется на сопоставлении количественных показателей, выраженных в денежном выражении, в кормовых или протеиновых единицах и т.п., произведенных на 1 га пашни. Затраты труда и средств на производство при этом должны стремиться к минимуму.

В соответствии с принципом адаптивности построения севооборотов, все культуры, входящие в структуру посевных площадей, должны быть районированы в соответствии с местными почвенно-климатическими условиями и принятой агротехникой.

На основе разработанной структуры посевных площадей определяется число севооборотов, их площадь, состав, соотношение и схемы чередования культур, с учетом результатов изучения почв пахотных угодий.

Для определения оптимальных числа, типа и вида севооборотов сопоставляют разные варианты систем, оценивая их по:

При разработке севооборотов выполняют оценку их эффективности, сначала на уровне отдельных культур, а затем на уровне различных вариантов структуры посевных площадей с целью определения наиболее оптимального в экономическом и агрономическом отношении сочетания возделываемых сельскохозяйственных культур.

Экономически более целесообразно размещение культур крупными массивами, позволяющими более эффективно использовать сельскохозяйственную технику, и сужение специализации производства.

Поля севооборотов должны представлять единый однородный массив с правильной конфигурацией, желательно прямоугольной формы.

Агролесомелиоративные мероприятия планируют с учетом имеющейся системы защитных лесонасаждений, для чего предусматривают создание новых или реконструкцию существующих насаждений различного назначения — полезащитных, водорегулирующих, ветроломных лесных полос вокруг производственных объектов, полевых станов или водоисточников. При необходимости планируют облесение оврагов, крутых эродированных склонов, закрепление песков.

Проектом предусматривают агромелиоративные мероприятия по регулировании стока и закреплению растущих оврагов гидротехническими сооружения.

На стадии проектирования выделяют земли, подлежащие охране с определением мер по предупреждению загрязнения. В крупных животноводческих комплексах предусматривают очистные сооружения и поля орошения.

Завершающая стадия проектирования системы севооборотов — разработка плана реализации проекта, в котором определяются сроки и последовательность выполнения мероприятий, объемы и стоимость работ, критерии оценки качества исполнения, степень участия подрядных организаций и самого предприятия.

Введение системы севооборотов

На этапе введения системы севооборотов согласовывают проект со всеми сторонами, контролирующими и административными государственными органами с последующей его реализацией, которую выполняет организация-разработчик проекта или заказчик, в зависимости от соглашения сторон.

Реализация согласованного проекта начинается с землеустроительных работ — выделения полей севооборотов в натуру. Землеустроители совместно с специалистами агропредприятия уточняют границы производственных объектов и хозяйственных участков, севооборотов и полей, границы участков сельскохозяйственных угодий, сенокосно-оборотных и гуртовых (отарных) участков, а также дороги и скотопрогоны.

В процессе реализации проекта возможны некоторые несоответствия от намеченных размеров площадей, вызванные особенностями землепользования. Однако это не должно сказываться на выполнении намеченного плана производства. Отклонение площадей полей не должна превышать 5-15%.

По окончанию землеустроительных работ севообороты считают введенными.

Освоение севооборотов

Освоение севооборотов — период, в течение которого реализуют проект введения системы севооборотов.

Замена какой-либо культуры в имеющемся севообороте при условии сохранения основного принципа чередования, не снижающая плодородие почвы не является нарушением севооборотов. Примером может служить гибель озимых и временная их замена яровыми зерновыми или гибель клевера и замена его на вико-овсяную смесь.

При освоении севооборотов следует:

Как правило, на освоение полевых и кормовых (прифермских) севооборотов затрачивается 3-4 года, специальных и кормовых (сенокоснопастбищных) — несколько дольше.

План перехода к севообороту

В случае перехода в рамках освоения к новому севообороту, составляют план в виде переходной таблицы, в которую заносят схему чередования культур по годам освоения, при сохранении структура посевных площадей.

В переходный период должен сохраняться запланированный уровень урожайности культур и обеспечиваться валовый сбор продукции, предусмотренный структурой посевных площадей.

Для составления плана перехода используют карту предшественников, в которой указано размещение культур по полям за предыдущие два года. Также, определяют состояние каждого поля, степень его засорения сорной растительностью, применявшиеся удобрения, способы обработки почвы и иные агроприемы.

План перехода к севообороту устанавливает порядок чередования культур в каждом поле до конца срока освоения севооборота, при этом для каждой культуры разрабатывают систему агротехнических мероприятий, учитывающих предшествующие культуры, засоренность полей, необходимость мелиоративных работ и т.п.

Если в год перехода новую культуру приходится размещать по плохому предшественнику, под неё дополнительно вносят органические и минеральные удобрения. В первые годы освоения севооборотов следует стремиться, чтобы на одно поле приходилась одна культура или несколько, сходных по приемам возделывания.

При планировании освоения нового севооборота стремятся завершить переход как можно быстрее.

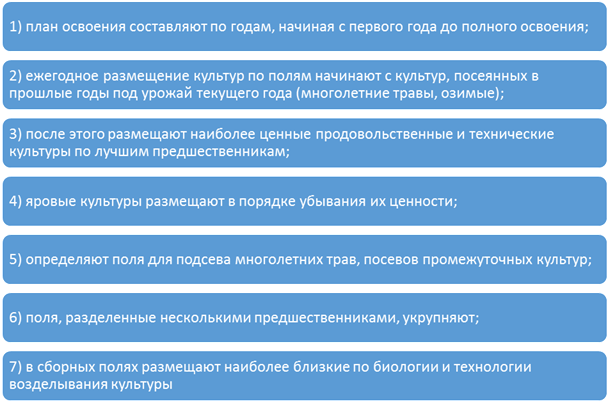

Для разработки переходных таблиц придерживаются следующего порядка:

План перехода к новому севообороту стремятся составить таким образом, чтобы каждая культура в первый год перехода размещалась по хорошим предшественникам.

Отклонения в плане перехода допустимы, если это не приводит к значительному изменению структуры посевных площадей. Например, в засушливых районах после непаровых предшественников в условиях сухой осени озимые не дадут нормальных всходов, поэтому поле можно оставить под посев яровой пшеницы, ячменя и, наоборот, в благоприятные годы можно расширить посевы озимых за счет яровых. В итоге урожайность зерна будет выше с площади севооборота, а объективное изменения в севообороте нельзя отнести к нарушению.

Планы перехода составляются для каждого вводимого севооборота, сопровождая пояснениями те отклонения от основной схемы чередования, которые могут быть в переходном периоде. Дважды в год — весной после посева яровых и осенью перед посевом озимых, уточняют правильность размещения культур на основе установленного плана и переходной таблицей.

Пример. 3-х летний план освоения севооборота со схемой: 1 — пар клеверный, 2 — озимые зерновые, 3 — яровая пшеница, 4 — однолетние травы (вика + овес), 5 — озимые, 6 — ячмень с подсевом клевера.

Введение и освоение севооборотов

Внедрение севооборотов в сельскохозяйственные предприятия происходит в два этапа: введение и освоение севооборота.

Введение севооборота ― это разработка, утверждение и перенесение проекта севооборота на территорию хозяйства.

При разработке проекта севооборота необходимо уточнить специализацию хозяйства, его подразделений. Как правило, в хозяйствах вводится несколько типов и видов севооборотов, отвечающих их производственному направлению, т.е. система севооборотов.

На основе разработанной структуры посевных площадей и детального изучения почвы пахотных угодий определяют число севооборотов, их площадь, состав, пропорцию и чередование культур в каждом из них. При этом размещение сельскохозяйственных культур на территории должно обеспечивать лучшее использование земли, техники и труда.

При составлении схем севооборотов наиболее ценные и требовательные культуры следует размещать по лучшим предшественникам. Затем разрабатывают технологию возделывания сельскохозяйственных культур по каждому полю. Одновременно составляют систему мероприятий по охране земель, водных источников и воздуха. В нее включают агротехнические и специальные приемы защиты почвы от эрозии, рекультивацию нарушенных земель, меры по охране земель, водоемов, воздуха от загрязнения в соответствии с рекомендациями научно-исследовательских учреждений по организации территории.

После утверждения проекта проводят землеустроительные работы ― нарезку севооборотов и полей в натуре. Выполняют их землеустроители совместно со специалистами хозяйств. Поля севооборотов должны быть равновеликими. Допускаемая разница полей по площади не должна превышать 5–15 %. Поля, как правило, должны иметь прямоугольную форму, лучшее соотношение сторон 1:2 или 1:4. Если земельный массив позволяет, ширина участка должна давать возможность производить обработку почвы поперек поля. При большой контурности земельных массивов каждое поле может состоять из нескольких обособленных участков.

После введения севооборотов наступает период их освоения. Освоенными называют севообороты, в которых размещение культур по полям соответствует принятой схеме, соблюдаются границы полей, установленное чередование культур и технология их возделывания.

Период освоения севооборот длится несколько лет. Это связано с тем, что нельзя сразу разместить все культуры севооборота по предшественникам, предусмотренным его схемой. Поля озимых культур могут быть засеяны только осенью, многолетние травы 1–3-го года пользования еще предстоит вырастить, поэтому составляется план освоения севооборота в виде переходной таблицы. В переходной таблице указываются номер поля, его площадь, предшественники за последние 2–3 года, порядок размещения культур по полям на каждый год переходного периода.

С первого года освоения севооборота следует стремиться размещать культуры по тем предшественникам, которые определены схемой чередования нового севооборота. При составлении переходной таблицы необходимо учитывать следующие требования (рис.3.8).

Рис.3.8 Принципы составления переходной таблицы освоения севооборота

Переходная таблица является основанием для построения ротационной таблицы. Год освоения севооборота является первым годом ротации.

Основными показателями оценки эффективности севооборотов являются экономические – выход продукции с единицы площади пашни, выраженный в сопоставимых величинах ― в зерновых, кормовых, кормопротеиновых, энергетических единицах или в рублях. Для кормовых севооборотов выход продукции считается хорошим при получении 5–6 тыс. к. ед. с 1 га пашни, для полевых ― 2,5–3 тыс. к. ед. Количество переваримого протеина должно соответствовать зоотехническим нормам (105–110 г на 1 к. ед.).

В условиях перехода к рыночной экономике, систематического изменения цен на материалы и услуги более объективной оценкой севооборота является определение его энергетической эффективности. При этом учитываются полные энергозатраты на выращивание всех культур севооборота и суммарное энергосодержание их урожаев с целью выявления степени окупаемости энергозатрат энергосодержанием урожаев.

В дополнение к экономической оценке продуктивности севооборота оценивают его почвозащитные свойства. Экологическую функцию севооборота оценивают по его фитосанитарному потенциалу, который показывает прежде всего, можно ли сократить или даже совсем не применять химические средства защиты растений.

На каждый севооборот, осваиваемый в хозяйстве, оформляется Книга истории полейсевооборота – агропроизводственный документ, отражающий историю каждого поля и уровень культуры земледелия в хозяйстве. Все записи вносят на основании первичного учета работ в отделении (бригаде). Агроном хозяйства регулярно заносит в Книгу истории полей весь комплекс проводимых агротехнических мероприятий: виды и дозы удобрений, время их внесения, качество выполнения приемов обработки почвы, характер засоренности посевов, мероприятия по коренному улучшению земель (известкование) и др. Правильно и своевременно занесенная информация позволяют анализировать принятую технологию, оценивать достигнутый прогресс в культуре земледелия, выявлять и устранять недостатки и полнее использовать имеющиеся резервы повышения плодородия почвы и продуктивности каждого поля, а также могут служить дополнительным материалом при установлении технически обоснованных норм выработки, оплаты труда, внедрении подряда и хозрасчета в бригаде.

Дата добавления: 2015-10-30 ; просмотров: 4948 ; ЗАКАЗАТЬ НАПИСАНИЕ РАБОТЫ

Сельское хозяйство | UniversityAgro.ru

Агрономия, земледелие, сельское хозяйство

Популярные статьи

Севооборот

Севооборот — чередование посевов сельскохозяйственных культур и чистых паров по занимаемым полям (участкам) в течение определенного периода, составляющего от 2-3 лет до 12 и более лет, основанный на накопленных сельскохозяйственной наукой опыте и знаниях.

Навигация

Современное земледелие является взаимосвязанным комплексом технологических, организационно-хозяйственных задач, решение которых является ведущей задачей агрономов и руководителей сельскохозяйственных предприятий. Решение этих задач базируется на опыте и знаниях биологии и технологии выращивания сельскохозяйственных культур, организационных, экологических, почвенно-климатических, экономических и других аспектах ведения производства.

Севооборот является системным решением одной из задач ведения производственной деятельности: рационального использования земель с учетом их возможного эффективного плодородия, биологического потенциала растений и имеющихся ресурсов (тепла, климата, удобрений, сельскохозяйственных машин и агрохимикатов) с целью ведения максимально рентабельного хозяйствования, которое возможно при получения высоких урожаев, с одновременным воспроизводством плодородия и охраной окружающей среды.

Как следствие, севооборот — основа современных зональных агроландшафтных систем земледелия. Он определяет большинство остальных систем: обработки почвы и защиты от эрозионных процессов, удобрения, защиты растений, семеноводства и сортосмены, орошения и осушения, машин, организации труда и др.

Основой организационной структуры крупных агропредприятий является система основных, чаще полевых севооборот, закрепленных за определенными подразделениями (хозяйствами) предприятия, которые обеспечивают полный цикл работ по ведению этого севооборота.

В задачу севооборота входит бесперебойное обеспечение животноводческого комплекса кормами необходимого качества, количества и энергетической ценности, определяемой кормовым балансом.

Сущность севооборота

Современное сельское хозяйство является многоотраслевым производством, сочетающее, как правило, животноводство и растениеводство. В зависимости от почвенно-климатических, экономических и других условий, а также специализации и масштабов производства в каждом хозяйстве складывается определенная структура посевных площадей.

Структура посевных площадей — соотношение площадей участков, занятых под посевами сельскохозяйственных культур и чистых паров.

Планирование структуры площадей позволяет максимально эффективно использовать земельные ресурсы, учитывая при этом природные, экономические и агрономические условия.

Размеры полей определяются структурой посевных площадей, рельефом и естественными границами, а также типом севооборота. Например, севообороты с короткой ротацией позволяют устанавливать более крупные поля, тогда как в многопольных севооборотах применяется длинная ротация. В степной и лесостепной зонах, чаще, поля более крупные, чем в лесолуговой зоне. Желательно, чтобы в севообороте поля имели примерно равные площади.

Пример. На одной пашне необходимо разместить посевы 4-х культур со следующей структурой посевных площадей: озимая пшеница — 25%, картофель — 25%, ячмень — 25%, викоовсяная смесь на зеленый корм — 25%. Для этого площадь пашни разделяют на 4 равных поля, на которых размещают по одной культуре. В последующие годы возможно два способа размещения этих культур по полям.

В первом случае каждую культуру размещают на том же поле, где она уже росла, и таким образом они будут называться бессменными.

Бессменная культура — культура, возделываемая длительное время на одном и том же поле.

Монокультура — единственная бессменная культура, возделываемая в хозяйстве. Часто понятия «монокультура» применяется как синоним «бессменной культуры».

Многовековой накопленный опыт земледелия показывает: бессменное возделывание почти всех сельскохозяйственных растений приводит к существенному снижению урожайности, а в некоторых случаях к гибели посевов.

Второй вариант размещения культур из примера предполагает их ежегодную смену по четырем полям в заранее определенной последовательности, то есть по порядку чередования по годам.

Наиболее эффективна и научнообоснованая последовательность чередования для перечисленных культур следующая: 1 — викоовсяная смесь на корм, 2 — озимая пшеница, 3 — картофель, 4 — ячмень. В данном случае, каждая культура является предшественником той, которая идет в следующем году.

Предшественник — культура или пар, занимавшие поле до последующей культуры в севообороте.

Приведенная схема чередования предполагает следующее размещение по полям и годам:

| Поле № 1 | Поле № 2 | Поле № 3 | Поле № 4 | |

| 1 год | озимая пшеница | ячмень | картофель | викоовсяная смесь |

| 2 год | картофель | викоовсяная смесь | ячмень | озимая пшеница |

| 3 год | ячмень | озимая пшеница | викоовсяная смесь | картофель |

| 4 год | викоовсяная смесь | картофель | озимая пшеница | ячмень |

Независимо от культуры, которая занимает поле в первый год, в течение 4 лет каждая из них пройдет через каждое поле и ротация севооборота завершится.

Ротация — период, в течение которого все культуры и пары пройдут через каждое поле в последовательности, предусмотренной севооборотом. Приведенная выше схема севооборота называется ротационной таблицей.

Продолжительность ротации в примере составляет 4 года. Ротация определяется схемой севооборота с продолжительностью равной числу полей. Количество полей в севообороте определяется количеством культур и их соотношением с учетом расположения угодий, рельефа, почвенных разностей и других условий.

Традиционно в схемах севооборотов принято обозначать номер ротации арабскими цифрами, а номера полей — римскими. При введении севооборота за каждым полем закрепляется постоянный номер, сохраняющийся в севооборотных и землеустроительных документах, на межевых знаках, расположенных по границам полей в натуре, до тех пор, пока используется схема севооборота.

После завершения первой ротации последующая начинается с размещения культур на тех же полях, на которых они размещались в первой. Однако в процессе ведения севооборота по многим причинам в схемы чередования могут вноситься изменения.

Схема севооборота может включать, как отдельные культуры, так и их группы, как правило, со схожими свойствами: зерновые (озимые или яровые), зернобобовые, пропашные, многолетние травы, однолетние травы, чистые и занятые пары. Например, схема севооборота будет выглядеть следующим образом: 1 — однолетние травы, 2 — озимые зерновые, 3 — пропашные, 4 — яровые зерновые. Такой подход позволяет в случае необходимости корректировать севооборот, не меняя его в целом. Например, в приведенном выше примере культуры можно заменить на: 1 — горохо-ячменная смесь зеленый на корм, 2 — озимая рожь, 3 — кукуруза на силос, 4 — овес, при этом севооборот и структура площадей сохраняются.

Как правило, одна культура занимает одно поле. Однако в определенных севооборотах, чаще с короткой ротацией, возможно высевание нескольких сходных культур на одном поле. Например, на поле озимых зерновых можно разместить озимую рожь и озимую пшеницу, на поле пропашных — картофель, кукурузу на силос и кормовые корнеплоды, на поле яровых зерновых — овес и ячмень и т.д. В данном случае поле будет сборным.

Сборное поле севооборота — поле, на котором возделываются несколько культур.

Повторные культуры — культуры, возделываемые на одном и том же поле 2-3 и более лет подряд с последующей её сменой до завершения ротации севооборота. В некоторых случаях, например многолетних кормовых трав — бобовых, злаковых культур или их смесей, занимающих несколько лет одно поле не относят к повторным культурам, так как цикл их развития в каждый год отличается от предыдущего по составу травостоя и его использованию.

Культура по пласту — культура, идущая в севообороте после многолетних трав. Культура по обороту пласта — культура, идущая в севообороте за культурой по пласту.