Что такое популярная психология

Популярная психология

Как жанр, популярную психологию от научной, как правило, отличают менее строгий язык, более живой способ и стиль изложения, постоянная связь с запросами и интересами людей, меньшее внимание к «правильности», доказательности теории и большее внимание к возможностям её использования в обыденной жизни,

По образцу афоризма основателя жанра детской литературы, К.И.Чуковского, «Для детей надо писать, как для взрослых, только лучше!» лучшие представители этого жанра придерживаются принципа «Популярную психологию надо создавать так же ответственно, как научную, но больше думать о людях!»

Популярная и практическая психология

Практическая психология ориентирована в первую очередь на запросы практического плана, а не на развлечение, например, Популярная психология не ставит себе таких ограничений, и часть авторов любимы и популярны не только и не столько потому, что их книги очень полезны, а еще и потому, что написаны красиво и интересно. Кроме того, популярная психология пишется для всех, а не только для образованных людей, и ее содержание обычно более легковесно, менее грузно, чем содержание книг по практической психологии. Практическую психологию нужно осваивать, популярную психологию можно просто читать.

Популярная и житейская психология

Популярную психологию необходимо отличать от обыденной житейской психологии, содержащей как жизненную мудрость, так и большое количество околопсихологических предрассудков.

Популярная психология

Популярная психология

Гештальтпсихология, 1912

Борьба направлений с механистическими и идеалистическими установками и метафизичность распространённых теорий неизбежно приводит к выдвижению во втором десятилетии XX в. целостных принципов и образованию гештальтпсихологии, основанной на исследованиях восприятия. Основатели направления, венгерский психолог – Макс Вертгеймер, немецкий психолог – Вольфганг Кёлер и американский психолог – Курт Коффка, определяют «гештальт» как целостное образование, имеющее качество формы, не сводимое к свойствам его частей.

По основному принципу гештальтпсихологии, все психические процессы объясняются динамическими, изменяющимися соотношениями, которые устанавливаются непосредственно в процессе, а не независимо от него, и определяют его путь механистическими связями. Действия человека исходят из восприятия ситуации и выступают конечной стадией саморегулирующегося динамического процесса. Как видно, гештальтпсихологи в своих положениях тесно связывают идеализм с механицизмом. Другими словами, они выступают против принципа расчленения сознания на компоненты и придерживаются идеи воссоздания психикой целостного понятного образа. Например, воспринимая слово с пропущенной буквой, мы стремимся воссоздать его целиком.

Основной постулат современных гештальтистов состоит в том, что человек стремится к целостности и завершённости, координирует различные части личности в единое целое. Главная жизненная цель – самоактуализация, сосредоточенная только на настоящем и действительном.

Когнитивизм, 1955

В конце 50-х – начале 60-х гг. XX в. происходит когнитивный переворот в психологии, поставивший на первое место значение внутренних когнитивных процессов, определяющих поведение человека. По данному принципу человек не просто реагирует на внешние стимулы, а перерабатывает информацию извне и создаёт собственные модели реальности.

Одним из основателей когнитивного подхода принято считать американского психолога Альберта Эллиса. По его мнению, человек обладает выраженной саморефлексией и имеет врождённые разнонаправленные группы установок: рациональные и иррациональные, конструктивные и деструктивные, стремящиеся к любви, росту и стремящиеся к разрушению, самообвинению. Их сочетание в конечном счёте определяет модели поведения. Дополняет концепцию когнитивного направления концептуальная схема ABC А. Эллиса, где A – активирующее событие, B – мнение о событии, C – последствие события (эмоциональные и поведенческие).

Трансактный анализ, 1956

История трансактного анализа начинается в 1956 г., когда американскому психологу и психиатру Эрику Берну профессиональная психоаналитическая организация в очередной раз отказывает в членстве, что послужило стимулом к самостоятельной деятельности и разработке собственного направления. Как наука, трансактный анализ был признан после смерти основателя и получил максимальное развитие в конце XX в. По мнению представителей трансактного анализа, личность многосубъектна и имеет три компонента: экстеропсихику, неопсихику и археопсихику, которые выражаются эго-состояниями «Родитель», «Взрослый» и «Ребёнок».

Эго-состояние родителя определяется установками, полученными в первую очередь от родителей, т.е. перенятые извне. Эго-состояние взрослого не зависит от возраста человека и внешних установок, оно способствует объективному и рациональному восприятию действительности и принятию решения. Эго-состояние ребёнка содержит все установки и побуждения, имеющие место в детстве. Каждое из этих эго-состояний формируется в результате полученного опыта, начиная от рождения, и в совокупности определяет поведение человека.

Мифы популярной психологии

Лозунги из книг по популярной психологии известны всем. «Мысли позитивно!», «Визуализация — путь к успеху!», «Повышай самооценку и достигнешь вершин!». С помощью таких утверждений авторы уверяют нас в том, что в жизни нет ничего невозможного и все в наших руках. На самом деле большинство техник и упражнений из поп-психологии полностью опровергаются практическими исследованиями и опытами. Давайте рассмотрим некоторые самые распространённые утверждения-заблуждения.

Миф#1. Позитивное мышление.

Один из любимейших приёмов адептов популярной психологии. Оптимистический взгляд на жизнь и всегда неунывающее настроение — вот секреты успеха! Мысли позитивно и сможешь добиться огромных высот. Культивируемый образ вечно довольного и улыбающегося успешного человека ассоциируется со счастливой жизнью и отсутствием проблем. Но на деле, подобная стратегия часто не работает. Чрезмерный оптимизм и излишняя самоуверенность мешают увидеть реальную картину мира и учесть все подводные камни. Поэтому позитивное мышление само по себе, конечно же, хорошо, но его стоит время от времени разбавлять пессимизмом и критичностью.

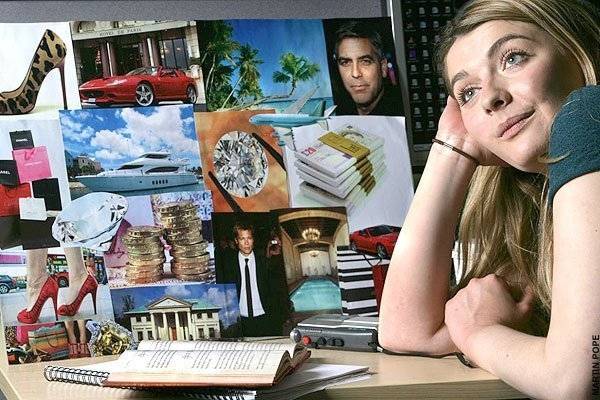

Миф #2. Чтобы достичь успеха нужно его почувствовать (вообразить).

С техниками визуализации незнаком, наверное, только ленивый. В своё время упражнения по визуализации желаемого образа перевернули наше представление о целях и путях их достижения. Оказывается, чтобы жить в роскошном доме или ездить на дорогом авто достаточно «нарисовать» их в воображении и почувствовать себя так, будто это все уже достигнуто. Зачем тяжело работать, откладывать деньги и искать способы дополнительного заработка если можно натренировать своё воображение и Вселенная под действием закона магнетизма обязательно воплотит желаемое в реальность. На самом деле, эффективность визуализации сильно преувеличена. Да, она позволяет ясно увидеть свою цель, сформулировать её. Но, на одном воображении далеко не уедешь: нужно не только ставить цели, а ещё и разрабатывать план для их реализации, шаг за шагом воплощая его в жизнь. К тому же постоянное представление желаемого вызывает у человека ложное чувство удовлетворённости, что сильно снижает мотивацию.

Миф#3. Самопохвала способствует повышению самооценки.

Один из самых популярных приёмов: одобряйте себя, хвалите даже за самые незначительные достижения и обретёте уверенность в себе. Как показало исследование профессора У.Сванна из Техасского Университета, подобный трюк работает, но далеко не со всеми. Самопохвала в действительности способна повысить самооценку, но только у тех, у кого она и так на высоком уровне. Подобные упражнения могут приводить к эгоцентризму и нарциссизму. Согласитесь, польза весьма и весьма сомнительная. Человек же с заниженной самооценкой, хвалебные оды самому себе воспринимает как самообман и лицемерие, поэтому толку от них ноль.

Это лишь некоторые мифы, которые мы так привыкли принимать за истину. Конечно же, в огромном море литературы по поп-психологии встречаются и уникальные полезные книги, которые перевернули жизни миллионов людей. Просто нужно научится отделять «зерна от плевел» и критично подходить к выбору книг по популярной психологии. Только так возможно избежать вреда и разочарования.

Что такое популярная психология?

Сегодня не существует чёткого общепринятого определения. Некоторые исследователи считают, что популярная психология — псевдонаучное направление, не имеющие в своей основе ничего, кроме житейского опыта. Другие подразумевают под поп-психологией (такой термин часто используют как синоним) практические методики и техники, адаптированные для обычных людей без специального образования. Кто-то не видит ничего плохого в популяризации психологических знаний, а кто-то откровенно называет подобное чтиво не иначе как шарлатанство.

Но как чаще всего и бывает — истина где-то посередине. И популярная психология представляет собой набор упрощённых знаний, техник и методик, как правило, не имеющих эмпирического подтверждения, но которые очень часто помогают разобраться в сложных жизненных ситуациях и способствуют саморазвитию.

Классический психоанализ, 1900

История психоаналитического направления начинается с 1900 г., когда вышел в свет первый тираж книги австрийского невролога и психолога Зигмунда Фрейда «Толкование сновидений». В дальнейшем теория З. Фрейда приобретает огромную популярность как среди психологов, так и среди общественности. Этим объясняется быстрое развитие психоанализа в Америке и Европе, а также образование целого психоаналитического «семейства», куда, помимо классического психоанализа, вошли также:

Отличие психоаналитического видения от бихевиорального заключается в отнесении движущих сил деятельности человека к внутренним компонентам организма, а не к формирующимся в результате внешнего взаимодействия с миром. В классическом психоанализе теория основывается на разработанной З. Фрейдом двухмерной структурной модели психики человека, исходя из которой составляющими психики являются сознательное и бессознательное с одной стороны и элементы «Оно», «Я» и «Сверх-Я» – с другой стороны. Разложение психики на компоненты объясняет источник образования неврозов как конфликт импульсов, исходящих из «Оно» и «Сверх-Я», для разрешения которого «Я» использует в первую очередь вытеснение сознательного в бессознательное. Таким образом, классический психоанализ одновременно относится и к нозологической, и к антропологической осям.

Бихевиоризм, 1912

Изначальная методологическая позиция психологов данного направления заключается в предоставлении клиенту контроля над своими действиями, что позволяет добиться изменений в его поведении. Именно поведение, а не сознание, рассматривается как предмет психологии. Поведение характеризуется ответными движениями (реакциями) организма на внешние воздействия (стимулы) среды. Приверженцы бихевиорального направления в основу своей работы закладывают изучение условий возникновения, закрепления, исчезновения привычек и навыков. Такому подходу присущи научный прагматизм, контроль результатов и сведение сознания к физиологическим процессам, что служит поводом для критики со стороны представителей личностно-ориентированных направлений.

Индивидуальная психология, 1912

Одно из востребованных по сегодняшний день направлений глубинной психологии, основанной в результате психоаналитического движения в начале 20-го века и переработки концепций классического психоанализа, – индивидуальная психология. Данное течение получило известность благодаря трудам австрийского психолога Альфреда Адлера.

Индивидуальная психология основывается на постулате, что личность является неделимой, целостной частью социума. Человек обладает сознанием и определяет своё положение в жизни путём собственного выбора, нахождения смысла и стремления к самоактуализации. Отсюда теологическая концепция, означающая, что любое поведение человека обусловлено целями, которые возникают в результате восприятия мира, осмысления и принятия решения. Сознательное и бессознательное, исходя из позиции индивидуальной психологии, не противоборствуют, а имеют однонаправленность. Движущими силами выступают чувство неполноценности, его компенсация, стиль жизни, чувство принадлежности к обществу, социальные мотивы, желание превосходить. Ключевым отличием индивидуальной психологии от психоанализа З

Фрейда и аналитической психологии является важность учёта пройденного опыта, настоящей ситуации и вектор движения

Концепция современной психологии

История психологии многоаспектна и имеет протяжённый путь от космических и религиозных размышлений, практического познания человека и естествознания до глубинной психологии, основанной на наблюдениях за бессознательными психическими процессами. Для одних психика (душа) материальна и поведение сводится к механическим реакциям, а для других носит исключительно идеалистический характер.

При установлении отличий, сходства и концепций исторически сложившихся направлений психологии проясняется, что основные разногласия лежат в первую очередь в предметной области. В V-III в. до н.э. Платоном, Сократом, Аристотелем и другими философами того времени предметом психологии была определена душа. В XI-XIII в. психология рассматривалась с позиции разума. В XV-XVI в. начали придавать значение чувствам. В XVII-середине XIX в. популяризируется понятие сознания. Вторая половина XIX-середина XX в. – знаменуется изучением поведения.

Со второй половины XX в. психология неразрывно связана с понятием психики как совокупности душевных процессов, связанных с окружающей средой и выражающихся в отображении объективной реальности. Материалистическая основа психологии становится очевидной, а идеалистическая часть проявляется как следствие. Именно такое определение примиряет две конфликтующие точки зрения, с которых мы начали рассмотрение наиболее популярных направлений психологии.

Список использованных источников:

Редактор: Чекардина Елизавета Юрьевна

Аналитическая психология, 1912

Ещё одним направлением, получившим свой старт в начале XX в. и имевшим интерес в профессиональной среде, является аналитическая психология психиатра и педагога из Швейцарии Карла Густава Юнга. В своих работах К. Юнг разлагает структуру личности на слои: персона, эго, тень, Анима у мужчин и Анимус у женщин, самость.

Цель человека, определяющая жизненный смысл и основную потребность, по теории К. Юнга, направлена на достижение самости путём прохождения сознательных слоёв (персона, эго) и бессознательных (коллективное бессознательное следует за индивидуальным). Самый верхний слой бессознательного – тень, т.е. двойник «Я», самый нижний – самость, т.е. реальное «Я». Именно К. Юнгу принадлежит разделение бессознательного на индивидуальное и коллективное. Таким образом, смысловым ядром аналитической психологии является вопрос индивидуации, то есть нахождение человеком самости как уникальной целостности, поскольку каждый индивидуум изначально имеет вектор на саморазвитие.

Популярная психология. Факты и убеждения

Сегодня мы поговорим о том, что же такое популярная психология, её факты и убеждения, как она появилась и какие общепринятые нормы являются мифами. Эта статья может помочь в самосовершенствовании каждому человеку, которому даже не нужно выходить из дома – достаточно проанализировать свое «я».

Для того, чтобы понять, о чем идет речь, нужно знать, что такое «популярная психология».

Популярная психология представляет собой систему знаний в области психологии, которая имеет большую актуальность и известность в обществе.

Особые отличительные черты

Стоит обратить внимание на то, что такая доступность информации для простого заинтересованного читателя является искаженной, не совсем верной с точки зрения психологической науки.

Сокращенно эту отрасль называют поп-психологией. Данная система знаний может давать ответы на такие вопросы, как:

Поскольку вокруг психологии всегда было множество споров, профессора философии и других гуманитарных наук, основываются на восприятии внешнего мира. Хотелось бы рассмотреть мнение некоторых ученых-психологов, которые могут дать наиболее полное описание этой области науки. Насколько она правдива и достоверна, и какая информация является абсолютно абсурдной. Одним из таких ученых является Сергей Степанов. Будучи советским психологом и писателем, он написал сочинение, которое повергло общественность в шок. В своей статье он раскрыл основные мифы популярной психологии.

Психология: мифы

Первым мифом, который он выделил, стал миф о том, что для достижения успеха, его необходимо визуализировать. Сергей Сергеевич писал о том, что этот совет может помочь только спортсменам – атлетам, которые, ставя перед собой конкретную цель, достигают полного автоматизма как в голове, так и в теле.

Второй миф гласил: «Сдерживать свои чувства неправильно и вредно». В опровержение этого правила психологии, Степанов привел в пример эксперимент Джорджа Бонанно. Он заключался в сравнении уровня стресса у студентов с их умением сдерживать эмоции. В итоге оказалось, что студенты, которые сначала не могли сдерживать свои эмоции, а в ходе эксперимента учились скрывать и подавлять чувства, в конце концов стали наиболее приспособлены к тяжелым жизненным ситуациям, при этом не находясь в состоянии постоянного стресса.

Третий миф, который Сергей Сергеевич смог опровергнуть, был о том, что плохое настроение можно исправить мыслями о чем-либо хорошем. Степанов писал о том, что это просто невозможно, человеческий мозг просто-напросто не способен переключиться на что-то приятное, если человек находиться в подавленном состоянии. Кроме того, психолог отмечал тот факт, что отодвигая проблемы на задний план, человек наоборот усиливает свое стрессовое состояние.

Четвертым мифом стал совет о том, как с помощью восхваления самого себя и себялюбия можно поднять самооценку. В действительности же был доказан факт, что таким образом человек может лишь поднять себе настроение, но лишь при том условии, что его самооценка и так является высокой. Люди с пониженной самооценкой такие восхваления примут только, как саркастичную шутку над самим собой.

Пятым мифом стал факт, что низкая самооценка является огромным препятствием на пути к успеху, что с ней необходимо бороться. Степанов доказывает свою точку зрения наблюдениями американского психолога Джеймса, который пришел к выводу, что для нормальной самооценки человеку противопоказано преувеличивать свои возможности, а стоит лишь добиваться ощутимых успехов.

Шестым мифом, стало суждение об оптимизме, о том, что необходимо взращивать в себе оптимистические взгляды, иначе могут возникнуть препятствия на пути к успеху. Сергей Сергеевич пишет, что однобокий взгляд на вещи лишает человека возможности видеть мир таким, какой он есть. Также он отмечает, что такое восприятие мира лишь вредит обществу, так как люди – оптимисты не задумываются о том, к каким последствиям их поступок может привести завтра, поскольку такие люди живут одним днем. Кроме того, Степанов пишет о защитном пессимизме, который помогает человеку также точно предусмотреть все возможные неудачи, как и оптимизм помогает разработать определенную стратегию.

Седьмым и последним мифом Сергей выделяет общепринятое правило: «Чем выше мотивация к успеху, тем более высока вероятность этого успеха». Здесь свое мнение Степанов аргументирует законом Йеркса – Додсона, который определяется двумя составляющими:

О популярной психологии можно говорить много и долго, так как во многих моментах её применения возникают противоречия. Однако, самым главным правилом, которое стоит отметить, будет адекватное оценивание своих сил и реальный взгляд на мир. Это не значит, что нужно видеть все лишь в самом плохом свете, необходимо выделять две составляющие предмета – как хорошее, так и плохое. Также не следует забывать, что в жизни все зависит от самого человека, от его желаний, целей и эффективности методов их достижения.

Термин «популярный психолог» может использоваться для описания авторов, консультантов, лекторов и артистов, которых многие считают психологами не из-за их академических достижений, а потому, что они спроецировали этот образ или были восприняты таким образом в ответ. к их работе.

Период, термин популярная психология также может использоваться при обращении к индустрия популярной психологии, обширная сеть повседневных источников информации о человеческом поведении.

Этот термин часто используется уничижительно для описания психологических концепций, которые кажутся чрезмерно упрощенными, устаревшими, недоказанными, неправильно понятыми или неверно истолкованными; однако этот термин может также использоваться для описания профессионально созданных психологических знаний, которые большинством экспертов считаются достоверными и эффективными и предназначены для использования широкой общественностью. [1]

Содержание

Популярная психология обычно принимает форму:

Самопомощь

По словам Фрида и Шультиса, критерии хорошей книги по саморазвитию включают «утверждения автора относительно эффективности книги, представление стратегий решения проблем, основанных на научных данных и профессиональном опыте, полномочия и профессиональный опыт автора, а также включение библиографии «. [6]

Книги по саморазвитию представляют собой три потенциальных опасности: [7]

Psychobabble

Неправильное и чрезмерное использование технических психологических терминов называется болтовня.

Иногда психологический жаргон используется для оформления рекламных презентаций, программ самопомощи и Новый век идеи, чтобы придать этим начинаниям респектабельный научный облик. В других случаях люди используют психологическую терминологию для описания повседневных, нормальных переживаний таким образом, чтобы лечит нормальное поведение, такое как грусть после потери, предполагая, что неприятные эмоции являются типом психопатология, любить сильное депрессивное расстройство. Люди могут использовать психологическую болтовню, потому что они считают, что сложные, описательные или особые эзотерические термины более ясно или драматично передают их опыт социальных и личных ситуаций, или потому, что они считают, что это заставляет их казаться более образованными.

Некоторые термины, которые происходят из психологической терминологии и обычно используются неправильно, включают: созависимый, дисфункциональный, значимые отношения, нарциссический, антиобщественный и синергия.

Поп-психологи

Вот некоторые цифры, которые в разное время характеризовались как представители поп-психологии:

История

Ранние движения в истории американской психологии могут объяснить то значение, которое наша культура придает этой области в целом.

Расцвет психологии в США

Начиная с конца 19 века и находясь под сильным влиянием немецких ученых Вильгельм Вундт, Американцы, включая Джеймс Маккин Кеттелл, Дж. Стэнли Холл, Уильям Джеймс, и другие помогли формализовать психологию как академическую дисциплину в Соединенных Штатах. Популярность психологии росла по мере того, как общественность все больше знала об этой области. В 1890 году Джеймс опубликовал Принципы психологии, что вызвало всплеск общественного интереса. В 1892 году Джеймс написал Психология: более короткий курс как возможность для общественности читать и понимать психологическую литературу. В аналогичной попытке в 1895 г. E. W. Священное Писание, другой американский психолог, опубликовал книгу под названием Думать, чувствовать, делать, адаптированный для среднего читателя.

Популярные заблуждения и попытки противодействовать

Несмотря на различные публикации, у широкой публики было минимальное понимание того, чем занимаются психологи и что такое психология. Многие считали психологию «чтением мыслей и спиритизмом». [10] и что у него нет реального применения в повседневной жизни. В то время как на самом деле психология была больше связана с изучением нормального человеческого поведения и опыта, которые вполне могли иметь сильное применение в повседневной жизни.

Таким образом, несмотря на массовый интерес к психологии, точный учет психологии для непрофессионал было редко. Многие психологи забеспокоились, что их профессия не сможет должным образом привлечь внимание общественности.

В 1893 г. Джозеф Джастроу и Хуго Мюнстерберг провел публичную выставку по психологии в Колумбийская выставка в мире в Чикаго как попытка прославить психологию, предложить информацию общественности и исправить распространенные заблуждения. На выставке представлены каталоги информации об оборудовании, темах исследований и целях психологии. [11] [12] [13] В аналогичной попытке информировать общественность 1904 г. Выставка покупок Луизианы в Сент-Луисе включены (среди прочего) презентации Дж. Стэнли Холла, Эдвард Б. Титченер, Мэри Уитон Калкинс, Джон Б. Ватсон, и Адольф Мейер. Экспонаты также включали публичное тестирование и эксперименты.

Популяризация психологии

Так продолжалось до тех пор, пока более мощное движение прикладная психология эта популярность психологии стала влиять на повседневную жизнь людей. Работа Г. Стэнли Холла в образовательная психология привел к изменениям в подходах к обучению и движению по изучению детей, поддержанному экспериментальной психологией и направленным образовательная реформа.

Несколько критики предупредил, что применение экспериментальной психологии к образованию может быть проблематичным. В 1898 году Мюнстерберг написал спорную статью под названием «Опасность экспериментальной психологии», в которой он заявляет о невозможности переноса экспериментальных результатов в успешную педагогическую практику. [15]

Несмотря на разногласия, популярная культура ухватились за последствия в области прикладной психологии в надежде, что исследования могут улучшить их жизнь. Включены ранние приложения клиническая психология, бизнес, производственная психология, и психология реклама. Кроме того, начало Первая Мировая Война привели к успехам в психологии, вызванным ее применением в военная психология.

В средства массовой информации предоставляли общественности более доступную психологическую информацию посредством публикации бесчисленных книг и популярных журналов, включая Харперс, Форум, Atlantic Monthly, и Colliers. После Первой мировой войны вырос спрос на более частый источник популярной психологии, и газеты стали основным источником общественной информации. На самом деле газетные колонки были так хорошо приняты, что профессиональный психолог Ястров создал колонку под названием Поддержание психической формы который появился в более чем 150 газетах в 1920-е гг. [10]

Вскоре общественный спрос на психологические услуги и информацию вырос настолько, что доступность законных исследований и реальных психологов стала недостаточной. Следовательно, непрофессионалы стали предлагать свои услуги под видом психологов.

В Американская психологическая ассоциация (APA) ответила попыткой установить официальную сертификацию для подготовленных психологов. Однако общественный интерес упустил из виду квалификацию и нетерпеливо стремился применить популярную психологическую науку независимо от ее достоверности. [10]

Кратковременный ажиотаж по поводу полезной психологии был обуздан статьями, предупреждающими о преувеличенных и ложных утверждениях популярной психологии. Стивен Ликок описал изменение популярности психологии в 1924 году, заявив, что

Другие разработали аналогичные предостережения для общественности, и, среди наиболее рекурсивных, Грейс Адамс (психолог) которая в своей статье 1928 года написала

громогласная атака на прикладную психологию [и] доказывала, что психология оставила свои научные корни, чтобы отдельные психологи могли добиться популярности и процветания. [17]

После Депрессия В 1929 году популярная литература начала приходить в упадок, а количество научных публикаций в периодических изданиях увеличилось. Это несоответствие между государственным сектором и академия поддерживал распространенное мнение, что профессиональные психологи не заинтересованы в решении проблем Америки. Предусмотрено отсутствие профессионального участия псевдонаучный и непрофессиональная психологическая литература стала очень популярной. В 1930-е годы появились книги по саморазвитию и издание трех журналов (Современный психолог, Ежемесячный журнал практической психологии, и Психологический дайджест) стал частью популярного психологического движения. [10]

Вторая Мировая Война дала профессиональной психологии еще один шанс доказать свою ценность как науку, расширив профессиональные возможности. В статье «Разве они нас не понимают? История общественного имиджа психологии» Бенджамин описывает направление психологии того времени: