Что такое расчлененные конструкции

СПП расчлененной структуры

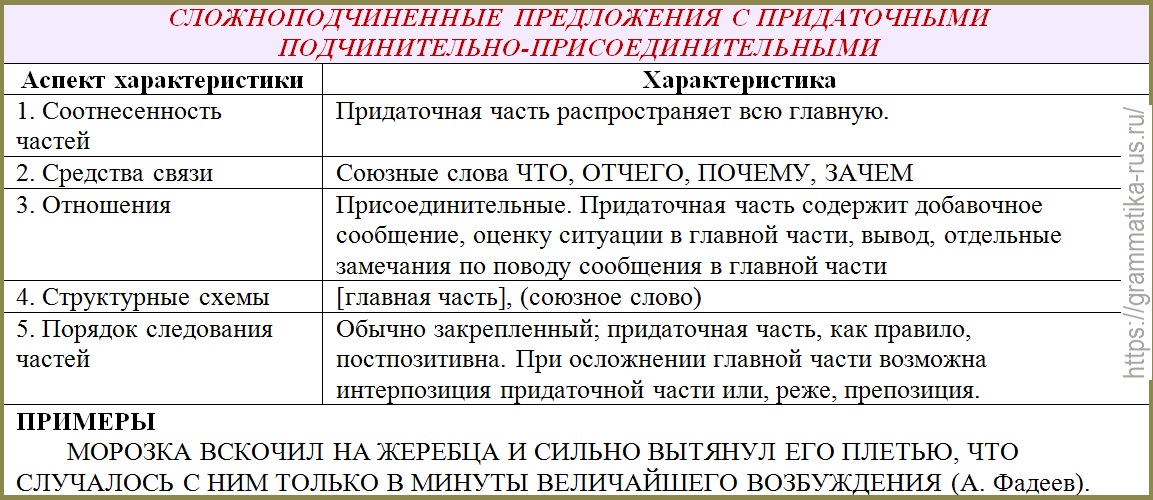

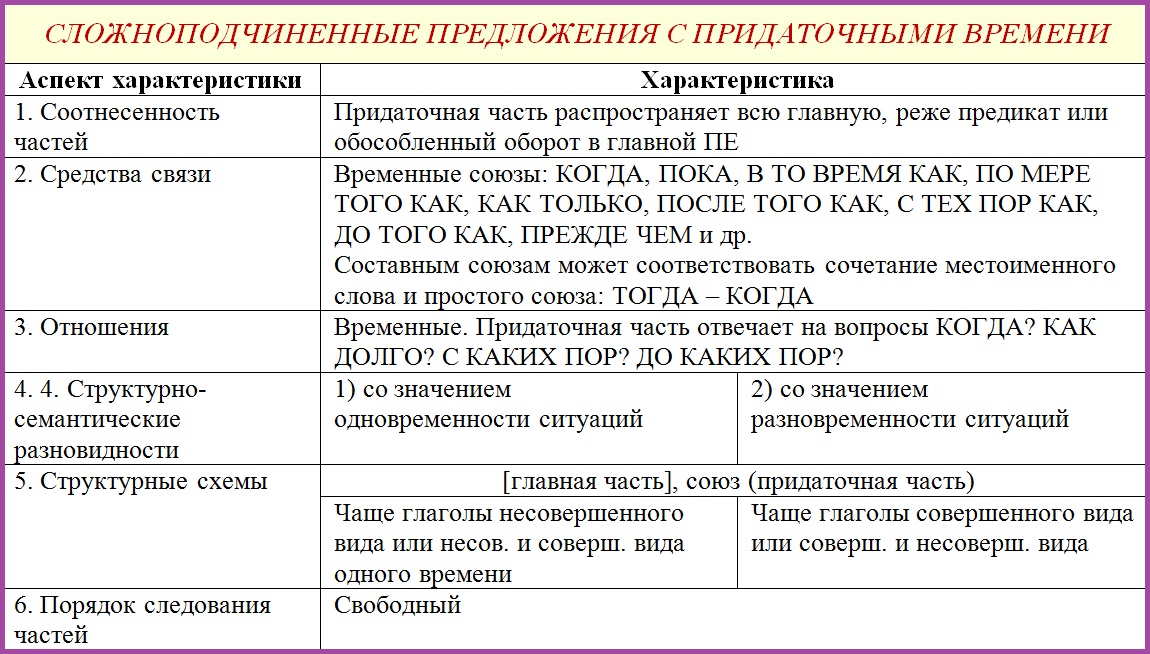

Значения сложноподчиненных предложений с придаточными обстоятельственными обобщенно представлены в названиях этих придаточных. В каждом же из данных типов есть разновидности сложноподчиненных предложений со своим грамматическим значением — более конкретным, узким. Например: в СПП с придаточной частью времени выражаются различные виды временных отношений: действие главной части совпадает с действием придаточной (отношения одновременности: придаточная часть прикрепляется союзами когда, пока, в то время как, по мере того как) или отношения разновременности, то есть предшествует ему (с союзами до того как, прежде чем, как только и др.) или следует за ним (с союзами когда, пока, после того как, с тех пор как).

Связь в нерасчлененных предложениях носит предсказующий характер, а в расчлененных — непредсказующий.

Остались вопросы — задай в обсуждениях https://vk.com/board41801109

Усвоил тему — поделись с друзьями.

Тест на тему СПП расчлененной и нерасчлененной структуры

Тест на тему Придаточные расчлененной структуры

Тест на тему СПП с обстоятельственными придаточными

#обсуждения_русский_язык_без_проблем

вернуться на страницу «Предложение в таблицах«, «Таблицы» на стр. “Синтаксический разбор“

© Авторские права2021 Русский язык без проблем. Rara Academic | Developed By Rara Theme. Работает на WordPress.

Что такое расчлененные конструкции

ПРЕДЛОЖЕНИЯ РАСЧЛЕНЕННОЙ СТРУКТУРЫ

§ 2947. В систему сложноподчиненных предложений расчлененной структуры входят предложения, выражающие отношения временные, обусловленности (объединяющие пять типов предложений: условные, причинные, уступительные, цели и следствия), сравнительные и сопоставительные.

В предложениях расчлененной структуры придаточная часть не занимает присловной позиции: она не имеет опорного компонента в виде отдельной лексемы в составе главной части и соотнесена с главной частью предложения в целом. При такой структуре основным грамматическим показателем связи является союз.

Союзы (и их аналоги, которые в дальнейшем изложении везде наряду с союзами квалифицируются как союзные средства; см. §

В предложениях с союзами дифференцирующего типа контекстуальная информация выполняет роль факультативной поддержки значения, носителем которого является сам союз, а лексический конкретизатор служит для выявления частных семантических характеристик (таковы, например, способы обозначения интервала между ситуациями во временных предложениях со значением очередности; см. § 2984).

Средством актуализации того или иного частного значения служит способность некоторых союзов объединяться с коррелятом или его аналогами (§ 3101).

ПРЕДЛОЖЕНИЯ,

ВЫРАЖАЮЩИЕ ВРЕМЕННЫЕ

ОТНОШЕНИЯ

Структура временных предложений характеризуется специфическим ограничением, не свойственным предложениям других типов: в этих предложениях не допускается разобщенность (разрыв) синтаксических временных планов. Поэтому глаголы-сказуемые главной и придаточной части либо имеют одну и ту же временную форму, либо оформлены но принципу временного контакта, т. е. исключают соположение формы буд. вр. с формой прош. вр.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗАМИ

НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ЗНАЧЕНИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ

когда

§ 2953. В предложениях с союзом когда выражаются отношения одновременности или очередности; при этом сам союз, указывая лишь на факт соприкосновения ситуаций во времени, не принимает участия в уточнении того, протекают ли эти ситуации в одно и то же время или следуют одна за другой.

Разграничение одновременности и очередности в предложениях с союзом когда опирается на правила соотнесения процессуальных признаков ситуаций. Носителями информации о процессуальном признаке являются прежде всего видовое значение глагола-сказуемого, а также другие его характеристики, которые определяют протекание ситуации во времени. В дифференциации одновременности или очередности принимают участие контекст и уточняющая информация, исходящая от лексических конкретизаторов.

§ 2958. Видовое соотношение глаголов-сказуемых само по себе не определяет с достаточной точностью характера временного отношения частей сложного предложения. Значение одновременности или очередности может устанавливаться на основе контекстуальной информации, которая в одних случаях является дополняющим фактором, а в других оказывается единственным средством установления временных отношений.

§ 2959. Среди временных конструкций с союзом когда особое место занимают конструкции с обратным подчинением, или инверсивные : их главная часть определяет время совершения того, о чем сообщается в придаточной части, и таким образом выполняет ее функцию.

Специфику инверсивных построений особенно ярко иллюстрируют такие предложения, главная часть которых фиксирует момент реального времени и таким образом лексически поддерживает свою функцию временного определителя.

§ 2960. В инверсивных предложениях с союзом когда ситуации соотнесены как взаимные временные определители. Этим в них предопределяется ряд ограничений, не свойственных конструкциям неинверсивной структуры.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ как

В предложениях с союзом как информация об одновременности или очередности передается теми же способами, что и в других предложениях с семантически недифференцированными союзами: характерным для того или другого значения сочетанием видов глаголов-сказуемых при участии контекста.

§ 2964. Особую разновидность временных конструкций с союзом как образуют предложения синтаксически ограниченной структуры: позицию придаточной части, которая всегда предшествует главной, занимает безглагольное именное предложение. Здесь различаются два типа.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ С СОЮЗОМ пока

Ситуация, о которой сообщается в придаточной части, характеризуется обязательной протяженностью и очерченностью временными границами. Объединением признаков протяженности и ограниченности формируется значение полной одновременности (соотносимые ситуации совпадают в своих временных границах) или значение частичной одновременности (в придаточной части представлен временной фон той ситуации, о которой сообщается в главной части). И в том и в другом случае период совершения того, о чем сообщается в главной части, не выходит за пределы временных рамок придаточного.

§ 2967. Информация об очередности ситуаций передается соотнесением глаголов сов. вида. Специфика значения очередности в предложениях с союзом пока выявляется при сравнении их с предложениями с союзом когда (при аналогичных видовых характеристиках глаголов-сказуемых).

Расчлененные (парцеллированные) конструкции в творческих работах пяти- и шестиклассников. (групповой проект уч-ся 9а класса)

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

учитель русского языка и литературы

МБОУ СОШ мкр. Вынгапуровский МО г. Ноябрьск

Расчлененные (парцеллированные) конструкции

в творческих работах пяти- и шестиклассников.

(групповой проект уч-ся 9а класса)

Русский язык! Тысячелетия создавал народ это гибкое, пышное, неисчерпаемое, богатое, умное, поэтическое орудие своей социальной жизни, своей мысли, своих чувств, своих надежд, своего гнева, своего великого будущего.

Кто из нас, учеников, не хотел бы выражать свои мысли легко, образно, а самое главное, правильно? Однако одно умение находить «свои», выразительные и эмоциональные слова вряд ли сделает нашу речь живой, если мы не владеем секретами экспрессивного синтаксиса. Ведь слова надо уметь расставить, выстроить из них такие предложения, которые позволили бы использовать разнообразные интонации, выделить какие-то части высказывания, подчеркнуть логическими ударениями, наконец, верно определить паузы. К сожалению, это удаётся немногим. Да и что значит «правильно»? Возьмём, к примеру, язык произведений А.Платонова. Читаешь и поражаешься глубине его мыслей, необычности стиля. Но если следовать принятой лингвистами классификации грамматических и речевых ошибок, то можно их обнаружить почти в каждом предложении. И всё же мы понимаем, что это такой стиль писателя, и от этого произведение не теряет своей значимости и оригинальности.

Имеем ли право мы, ученики, на свой стиль? Почему учитель при проверке творческих работ считает грамматической ошибкой такое построение предложений:

«Я подошёл к окну. И увидел необыкновенное. За окном всё было покрыто снегом».

«Берёза лучше всех деревьев. Потому что она пахнет нашей Родиной» ?

И хотя в письменной речи школьников довольно много случаев неуместного расчленения предложений, в этих примерах оно представляется возможным, так как стилистически мотивировано. Чувствуется желание автора этих строк подчеркнуть, выделить нужное слово.

Таким образом, пяти- и шестиклассники широко пользуются конструкциями, правила построения и функционирования которых они не изучали, но ясно ощущают необычность, яркость и смысловую выразительность таких конструкций.

Что же это за конструкции?

Современный русский язык развивается по присущим ему внутренним законам, становясь более совершенным в коммуникативным плане. Среди языковых средств, заметно активизировавшихся в последние годы, следует отметить расчлененные (парцеллированные) конструкции, являющиеся особой формой построения высказывания.

Цель нашей исследовательской работы – выявление причин, по которым учащиеся пятых-шестых классов используют в своей речи расчленённые конструкции.

В процессе работы над темой предстояло решить следующие задачи:

1) определение роли парцеллированных конструкций в художественной литературе;

2) нахождение отличия между парцелляцией как изобразительным средством и «ложной» парцелляцией;

3) установление степени применения учащимися 5-6 классов расчленённых конструкций в письменной речи;

4) определение видов используемых учащимися парцеллированных конструкций;

Для решения этих задач были использованы следующие методические приёмы:

изучение теоретического материала о парцелляции как изобразительно-выразительном средстве;

анализ творческих работ пяти- и шестиклассников с целью определения характера используемых ими расчленённых конструкций;

составление картотеки (примеры с парцеллятами);

сравнение предложений с парцеллированными конструкциями.

Структура предложений с парцеллированными конструкциями

При парцелляции (от лат. particula «часть», «частица») содержание высказывания реализуется не в одной, а в двух или нескольких интонационно- смысловых единицах, или фразах, следующих одна за другой после разделительной паузы (после точки, вопросительного или восклицательного знака). Например:

«Разные они, наши специалисты. И по образованию. И по опыту. И по характеру».

«Нужно искать источники прибыли. Искать настойчиво, упорно, терпеливо».

Цель этого приёма – придать речи интонационную экспрессию путём отрывистого произнесения фразы.

Парцеллированные построения состоят из базовой структуры и парцеллята (фр. parceller «делить на части»). Парцеллятов может быть два и более, они всегда относятся к теме. Текст с такими конструкциями яркий, выразительный, со специфической интонацией. В первой части высказывания, то есть в формально законченном предложении, помещается обычно основное сообщение. Когда оно оформлено, в сознании автора могут возникнуть добавления в виде пояснения, обобщения только что названного, оценки или детализации, уточнения.

Роль расчлененных конструкций в художественных произведениях

Парцелляты в текстах художественных произведений придают речи естественность разговорной, подчеркивают особое значение выделенной после точки (реже восклицательного знака и многоточия) части предложения. В любом случае высказывание становися более информативным, эмоционально-экспрессивным, стилистически выразительным.

Обратимся к строчкам из стихотворения Павла Антокольского:

Ни дымных кухонь. Ни бездомных улиц.

Двенадцать бьёт. Четыре бьёт. И шесть.

И снова. Гулливер. Стоит. Сутулясь.

Плечом. На тучу. Тяжко! Опершись.

Приём парцелляции, свойственный поэтическим произведениям, по наблюдениям учёных, заимствован и прозой в XX веке. Служит он прежде всего для выражения эмоций, о чём свидетельствуют такой пример:

– Идея! – издали закричал Тулин. – Есть идея! Падай мне в ноги, так и быть, помилую! Я! Беру! К! Себе! В! Группу! Вот!

(Д. Гранин. Иду на грозу)

В следующем примере парцелляция служит для передачи глубокого раздумья.

Но нужна дружба с русскими. И он действительно прекрасный человек, Грибоедов. К тому же он молод.

Встречается и слоговая парцелляция, обычно в шуточных стихах:

Любопытный пример слоговой парцелляции находим в стихотворении- песне

В. Высоцкого «Прерванный полёт». Здесь это звуковое средство служит не для создания комического, юмористического эффекта, а,напротив, усиливает трагическое ощущение преждевременного прихода смерти:

Он начал робко с ноты до,

Но не допел её не до…

Не дозвучал его аккорд

И никого не вдохновил.

Он знать хотел всё от и до,

Но не добрался он, не до…

Ни до догадки, ни до дна,

Не докопался до глубин…

В.Высоцкий. Прерванный полёт.

Парцелляция как специальный прием основана на присоединительных конструкциях, широко распространенных в устной речи. Например, в сказках:

«Жили-были мышь да воробей. Жили они дружно, согласно жили-поживали. Ни ссор, ни обид не знали. Перед всяким делом совет друг с другом держали, любую работу сообща выполняли».

«Глянул царевич на каравай – диву дался, никогда таких не видывал! Положил каравай на золотое блюдо. Понес к отцу». («Царевна-лягушка»).

Парцеллированные конструкции в творческих работах

пяти- и шестиклассников

Чуткие к языку ученики не только выделяют эти выразительные средства в произведениях русского народного творчества, в художественных и публицистических текстах, но и довольно часто используют их в своих творческих работах. Например, в изложениях и сочинениях учащихся 5-6 классов отмечены такие построения:

« Я завидую Герде. Преклоняюсь перед ее смелостью. Уважаю за доброту и любовь к Каю».

«Нужно беречь природу. Каждое дерево, каждый кустик ».

«Осенью свеж и прозрачен воздух. И он как продолжение этой осенней гаммы».

Подобные конструкции нельзя считать отступлением от норм литературного языка. Такой точки зрения придерживаются многие учёные-лингвисты. Ещё в 1950 году

С. Е. Крючков 1 в статье «О присоеди нительных связях в современном русском языке» резко выступал против однозначной трактовки языковых норм в школьной практике, когда единственно пра вильными признаются лишь те построения, правила организации которых представлены элементарными сведениями школьной грам матики. Л. Ю. Максимов 2 считает, что в присоединительных конструкциях «живо проявляются и непосредственность детского восприятия мира, и желание подчеркнуть, выделить запомнившуюся деталь».

Необходимо отметить, что и авторы дей ствующих школьных учебников по русскому языку включили в упражнения тексты с парцеллированными конструкциями.

Виды парцеллированных конструкций

Проведённый нами анализ творческих работ учащихся 6а, 6б классов позволил сделать вывод, что все парцеллированные конструкции можно раз делить на две группы:

парцелляты в форме отдельного члена пред ложения (сказуемого, определения, приложения, дополнения, обстоятельства);

«Мне понравились мои летние каникулы. Я хочу ещё раз поехать в Азербайджан. Туда, где тепло и весело».

«Этим летом я ездила в лагерь. В Геленджик, в село Кабардинка».

«Но каждый год деревья подсаживают. Для того, чтобы лес не обеднел».

«Иногда мне очень больно смотреть на падающий листок. Потому что он колышется на ветру и как бы молит о помощи».

Парцеллированные конструкции появляются в простых и сложных предложениях, выражающих присоединительные отноше ния. Особенно они частотны при сочини тельной связи однородных членов и частей сложного предложения. Этот вид расчленения чаще всего встречается и в творче ских работах школьников. Например:

«Вернулась Нина. Села и заплакала».

«Я часто писал по ночам. Ю-ю вскакивала ко мне на стол. Садилась рядышком».

Расчленение предложения с однородными сказуемыми эффективно в творческих раб отах повествовательного характера; в этом случае сказуемые имеют особую смысловую значимость, передавая напряженность момента, результативность действия, состояние героев:

«Мы всей семьей поливали огород. Собирали ягоды».

«Весело играть возле новогодней елки. И весело смотреть на ее мигающие огоньки».

«Но вечером они опять появятся. И будут меня удивлять».

Парцеллят в последнем примере (описание последовательных до полнительных действий) типичен для случаев, когда предметом речи становятся ощущения, глубоко волнующие автора, ко торый стремится передать свое состояние слушателям или читателям. В этом состоит психологическая мотивированность расчле нения.

Парцелляция членов предложения имеет много общего с обособлением. Оба эти явления принадлежат уровню речи, так как характеризуют не формальную структуру предложения, а семантико-интонационное строение коммуникативной единицы речи — фразы. По словам Ю. В. Ванникова, обособленные члены предложения являются уже «полу парцелляцией». В работах шестиклассников присутствуют такие построения:

«Перед моими глазами мама. Добрая. Спокойная и задумчивая».

«Мы не заметили, как наш пушистый комочек превратился в кошку. Красивую, большую, ум ную».

В этих предложениях однородные опре деления оформлены после точки в самостоя тельные высказывания. В нерасчлененных конструкциях определения-парцелляты яв ляются обособленными членами.

«Перед моими глазами мама, добрая, спокойная и задумчивая».

«Мы не заметили, как наш пушистый комочек превратился в кошку – красивую, большую, умную».

Парцелляция иногда распространяется и на область сильноуправляемых членов, что не характерно для обособления. В ученических творческих работах одинаково упот ребляются и дополнения, и обстоятельства, оформленные после точки. Например:

« Когда дождь кончился, мы дружно побежали. Не на речку, а домой».

« В этот день я поздравил маму, бабушку. И свою учительницу».

Отмечены парцелляты-уточнения такого типа:

«На столе лежат разные ягоды. Малина, клубника, смородина, ежевика».

парцелляты, представляющие собой сравнительные обороты:

«Снег сыпался и сыпался с дерева. Как дождь с новогодней елки».

Научное обоснование причин обращения учащихся к парцеллированным

Как же объяснить подобное явление экспрессивного синтаксиса?

По мнению психологов, письменная речь всегда озвучивается: при письме и при чте нии дети проговаривают слова, словосочетания и предложения «про себя», поэтому членение текста на основную часть и допол нительную подсказывается еще и особой интонацией устной речи.

Парцеллированные конструкции как бы обнажают процесс мысли: они появляются в сознании после первой, основной части предложения или во время формирования ее.

Вот пример из устной речи. Приглашая друга в гости, мы говорим:

«Приходи ко мне завтра».

И подумав, прикинув свой распорядок дня на завтра, добавляем:

Теперь обратимся к примеру из художественной литературы. В повести В.Ф. Тендрякова «Весенние перевёртыши» находим такие строки:

«Мускулистые руки, загнутые ресницы, дымчатый пушок над верхней губой – красивый парень Левка Гайзер. Красивый и очень умный».

Герой повести – восьмиклассник Дюшка Тягунов, думая о своем сопернике Левке Гайзере, сначала называет черты его внешней красоты (основная часть предложения), а затем, после длительной паузы (может, вспомнив о том, что Левка – лучший математик школы, победитель всех математических олимпиад!), добавляет: Красивый и очень умный. Парцеллируются определения к имени собственному – Левка Гайзер, причем первое из них (красивый) повторяется из основной части предложения.

Таким образом, парцелляты уместны в речи детей в любом случае, если они дополняют, конкретизи руют, уточняют основную мысль высказы вания, т. е. обогащает его содержательно-смысловую сторону.

Однако сле дует помнить, что экспрессивность расчле нения в связных текстах ярче проявляется на нейтральном фоне, среди нерасчлененных конструкций. Злоупотребление этими построениями может привести к обеднению языка творческой работы.

При подчинении расчленение недопустимо в случае сильной связи, когда какой-либо член предложения требует своего распрост ранения другим членом. Например:

« В этот день я поздрави л. Маму, бабушку и свою учительницу».

При расчленении сложноподчиненных предложений необходимо учитывать особен ности структуры (двучленной или одночлен ной) сложного предложения. Например, ошибочным будет расчленение в присловных одночленных структурах:

« Русский язык — это предмет . Который мне трудно дается».

«Зимой ребята делают кормушки. И подкармливают птиц».

(Валерия П., 6б класс)

В учебных целях можно пользоваться таким показателем: выделение придаточ ной части возможно в том случае, если она может быть употреблена в качестве са мостоятельной при озаглавливании текста, например:

«Когда город спит. », «Если ты любишь свой город. » и т. д.

Как показали результаты исследования, учащиеся часто используют в своих работах парцеллированные конструкции, потому что они являются достаточно сильным стилистическим приёмом, который позволяет усилить смысловые и экспрессивные оттенки значений. Парцелляция используется во всех стилях, допускающих экспрессию, но чаще всего и разнообразнее используется в художественном стиле и публицистике. Ритмомелодическое оформление парцеллированных конструкций (паузы, логическое ударение) подчёркивает естественность речевого членения текста, создаёт динамичность повествования, повышает его убедительность. А это значит, что умелое использование данных конструкций в творческих работах школьников только повысит их речевую культуру, позволит выразить свои мысли более точно, выразительно.

2 1 Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. М., 1993 г

Голуб И.Б., Розенталь Д.Э. Секреты хорошей речи. М., 1993 г

2 Л. Ю. Максимов: Присоединительные конструкции в детских творческих работах – РЯШ. – 1966. – № 4. – С. 126.

“Нерасчлененные и расчлененные сложноподчиненные предложения и их виды ”

Онлайн-конференция

«Современная профориентация педагогов

и родителей, перспективы рынка труда

и особенности личности подростка»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

«Ульяновский государственный педагогический

университет имени И.Н. Ульянова»

Реферат на тему: “Нерасчлененные и расчлененные сложноподчиненные предложения и их виды ”

Работу выполнила

студентка 4 курса Нозу 14-2

Закирьянова Л.З

1. Общая характеристика нерасчлененных (одночленных, присловных) СПП.

2. СПП с присловной связью: изъяснительные, присубстантивно-определительные, компаративные.

3. СПП с приместоименной придаточной части: а) местоименно-соотносительные СПП; б) местоименно-союзные.

4. Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры (детерминантный связь)

Впервые сложное предложение определялось как сумма, сочетание простых предложений. Это определение сложного предложения восходит к так называемой логико-грамматической концепции. Оно дается и в трудах А.А.Шахматова и А.М.Пешковского, считавших неприемлемым самый термин «сложное предложение», так как «он называет несколько предложений одним предложением и тем создает путаницу». Были и другие точки зрения на грамматическую природу сложного предложения. Дальнейшие исследования показали, что сложное предложение это не механическое «соединение», «сцепление» простых предложении, оно должно рассматриваться как единое предложение, части которого, не имеющие смысловой и интонационной законченности, не являются предложениями.

В «Русской грамматике » сложное предложение определяется как «целостная синтаксическая единица, представляющая собой грамматически оформленное сочетание «слов» и функционирующая в качестве сообщения о двух или более ситуациях и об отношениях между ними».

1. Общая характеристика нерасчлененных (одночленных, присловных) СПП.

В основе построения СПП нерасчлененной структуры лежит принцип присловности: придаточная часть здесь не просто присоединяется к главной части с помощью того или иного союзного средства, но распространяет или замещает в ее составе какое-либо слово (словоформу) или сочетание слов. Иначе говоря, в СПП нерасчлененной структуры придаточная часть прикрепляется к главной части не непосредственно, а через соотношение с каким-либо отдельным ее словом или путем включения в синтаксическую позицию, предназначенную в первую очередь для слова.

Вступая в контакт с тем или иным словом в главной части и(или) замещая в ней одну из позиций имени, придаточная часть ведет себя в некотором отношении аналогично зависимому компоненту словосочетания или словоформе в составе предложения.

Так, например, существительное дом может присоединять к себе:

1) согласуемое прилагательное: угловой дом;

2) причастный оборот: дом, стоящий на углу;

3) придаточное предложение с согласуемым относительным словом: дом, который стоит на углу. Все три способа распространения слова дом аналогичны по функции: все они определяют данное существительное путём указания на какой-либо его признак.

В первом случае придаточные определительные, изъяснительные, компаративные относятся к слову в главной части: [ Не понять Х чего? не ждавшим, им ] , ( как среди огня ожиданием своим ты спасла меня ) (К. Симонов). В местоименно-соотносительных СПП придаточная часть относится к местоименному слову в главной части, присоединяется асемантическими союзами и союзными словами. В отличие от присловной, здесь связь коррелятивная, т. е. образуются коррелятивные пары тот…кто, такой…какой, так…как, там…где, туда…куда и др. с общим значением отождествления: ( Кто жил и мыслил ), [ тот не может в душе не презирать людей …] (А. Пушкин).

2. СПП с присловной связью: изъяснительные, присубстантивно-определительные, компаративные.

ПРИСЛОВНЫЕ ПРИДАТОЧНЫЕ ЧАСТИ. СПП С ПРИДАТОЧНЫМИ ИЗЪЯСНИТЕЛЬНЫМИ

По семантике опорных слов, таким образом, все изъяснительные СПП можно условно разделить на три группы:

1. СПП со значением реального объекта речи, восприятия, мыслительной деятельности, чувства, бытия, оценки (говорить, сказать, сообщать, видеть, слышать, слышно, казаться, бывать, случаться, плохо, виноват, молодец : [ И было слышно Х что? до рассвета ] , ( как ликовал француз )(Лерм.).

3. СПП с вопросительной придаточной частью, указывающей на объект, который неизвестен или о котором отсутствует достоверная информация. Средством связи нередко выступают союзная частица ли и все вопросительные местоимения ( кто, что, чей, который, каков, сколько ), местоименные наречия куда, откуда, где и пр.: [ Но мне было неясно Х что? ], ( удалось ли им добраться до дома ).[ Хотелось бы знать Хчто? ], ( где находится Артемовск ).

Особенности структуры изъяснительных предложений проявляются в косвенной речи – одной из форм передачи чужой речи (не принадлежащей говорящему, а лишь пересказанной им с возможным указанием на цель, источник и ситуацию, в которой она реализовалась). Ср.: Она утверждает: «Я слышала этот шум» (прямая речь). – Она утверждает, что (будто, будто бы) слышала этот шум (косвенная речь).

Главная часть СПП в стилистически нейтральных высказываниях находится в препозиции (в начале предложения). Для разговорной же речи характерна инверсия, т. е. постпозиция главной части: ( Что Ноздрев лгун отчаянный ) , [ это было известно Х что? всем ] . (Г. )

СПП С ПРИДАТОЧНЫМИ ПРИСУБСТАНТИВНО ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ (АТРИБУТИВНЫМИ)

Союзные слова в сложноподчинённых предложениях с придаточными определительными можно разделить на основные ( который, какой, чей ) и неосновные ( что, где, куда, откуда, когда ).

Например: Деревня,где (в которой) скучал Евгений, была прелестный уголок. (А. Пушкин).

Мне припомнилась нынче собака, что (которая) была моей юности друг (С. Есенин).

Ночной порой в пустыне городской есть час один, проникнутый тоскою, когда (в который) на целый город ночь сошла. (Ф. Тютчев)

Союзное слово который может находиться не только в начале, но и в середине придаточной части.

Например: Мы подошли к реке, правый берегкоторойзарос густым колючим кустарником.

Придаточная часть обычно располагается непосредственно за существительным, которое оно определяет, но может быть отделено от него одним-двумя членами главной части.

Например: Это просто быликрестьянские ребятишкииз соседней деревни,которые стерегли табун. (И. Тургенев.)

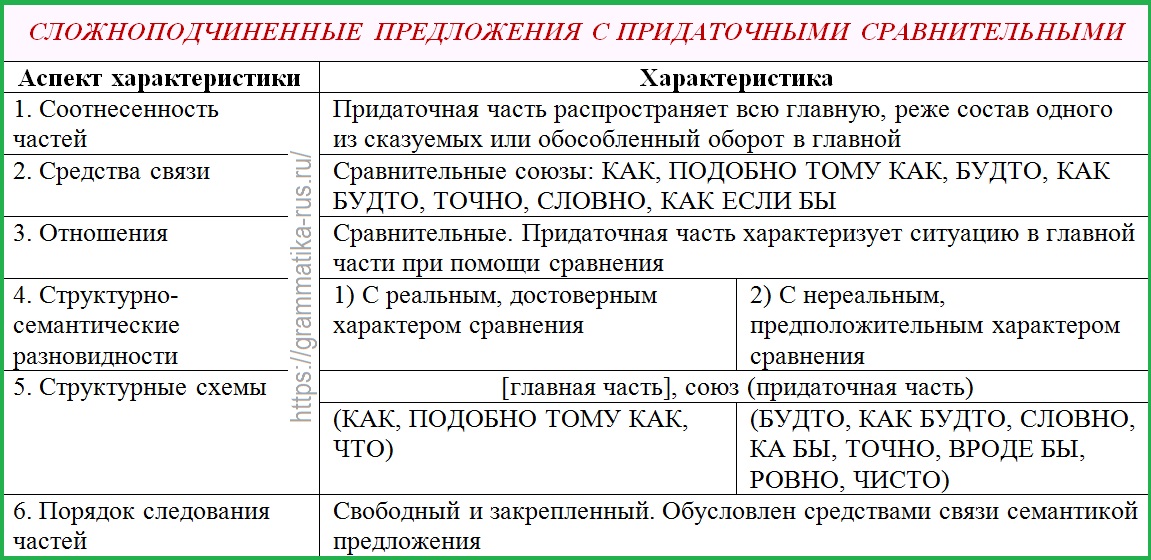

4.КОМПАРАТИВНЫЕ СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Это СПП, в главной части которых присутствует форма сравнительной степени (компаратив), выполняющая роль опорного компонента по отношению к придаточной части. В школе они называются сравнительными придаточными. В то же время семантика их намного сложнее. Они могут выражать как сравнительные отношения ( Учиться легче, чем работать ), так и сопоставительные ( Чем чужую кухарку нанимать, пусть лучше своя будет ). Во втором случае сопоставляются два действия и состояния с точки зрения предпочтительности одного другому: Чем кумушексчитать трудиться, не лучше ль на себя, кума, оборотиться? (Крылов). Вот сочини-ка стихи на бракосочетание, чем даром-то по комнате бегать (Дост.)

Различаются два типа компаративных СПП: с одним компаративом и с двумя компаративами.

Во втором случае средством связи является двойной союз чем…тем : Чем скорее догорал огонь, тем виднее становилась лунная ночь (Чех.).

3. СПП с приместоименной придаточной части: а) местоименно-соотносительные СПП; б) местоименно-союзные.

СПП С ПРИМЕСТОИМЕННОЙ ПРИДАТОЧНОЙ ЧАСТЬЮ .

1. МЕСТОИМЕННО-СООТНОСИТЕЛЬНЫЕ СПП

В зависимости от категориальной принадлежности соотносительных местоимений и значения, которое получают придаточные части, все предложения этого типа делятся на несколько групп:

а) Опрокинули тех, кто уже добрался до берега, кинулись в воду, дрались на середине реки (А. Н. Толстой); Каждый, кто переправляется через Музгу, обязательно посидит у шалаша дяди Васи (Паустовский); б) Но я делал то, что считал необходимым. (Горький).

2. Сложные предложения с придаточными частями, представленными как прилагательные, строятся по следующей модели: такой (или таков ) в главной части + какой (или каков ) в придаточной, причем такой не является согласованным определением при существительном, а играет роль именной части сказуемого или стоит при сочетании переходного глагола с существительным в винительном падеже, имея форму творительного падежа. Признак, выражаемый в придаточной части, мыслится как качественный, часто с оттенком степени: Каким ты был, таким остался (Исаковский).

3. СПП с придаточными частями со значением меры и степени, с качественно-характеризующим значением (образа действия), с квалифицирующим значением. В роли опорного слова в главной части здесь выступают наречия.

а) [ Столько + род.п. существительного в главной части], ( сколько …): Тут ты увидишь столько золота, сколько ни тебе, ни Коржу не снилось (Гоголь);

б) [ Настолько ( так ) +слово качественной семантики в главной части], ( настолько (как) в придаточной): Она знала жизнь настолько плохо, насколько это возможно в двадцать лет (Куприн).

в) [ Так +плюс глагол в главной части], ( как в придаточной части): наступление шло так , как было предусмотрено в штабе (Симонов).

В СПП местоименно-соотносительного типа наличие соотносительных слов в главной части является конструктивно-необходимым. Однако в ряде случаев, если формы соотносительного и относительного местоимений совпадают и наблюдается синтаксический параллелизм частей, возможен пропуск первого из них: ( Кто ясно мыслит ) – [ ясно излагает ](Горький).

Методическое примечание. В школьном курсе синтаксиса местоименно-соотносительные конструкции как отдельный тип не рассматриваются, а их модели отнесены к тем типам, с которыми они сходны по своим значениям.

1. СПП с конструкциями ТОТ-КТО относятся к СПП с придаточными изъяснительными.

3. СПП с конструкциями [ столько, настолько, так + слово качественной семантики в главной части], ( сколько, насколько, как ) в придаточной) характеризуются как придаточные меры и степени (придаточная часть называет меру количества и степень качества того, о чем говорится в главной части).

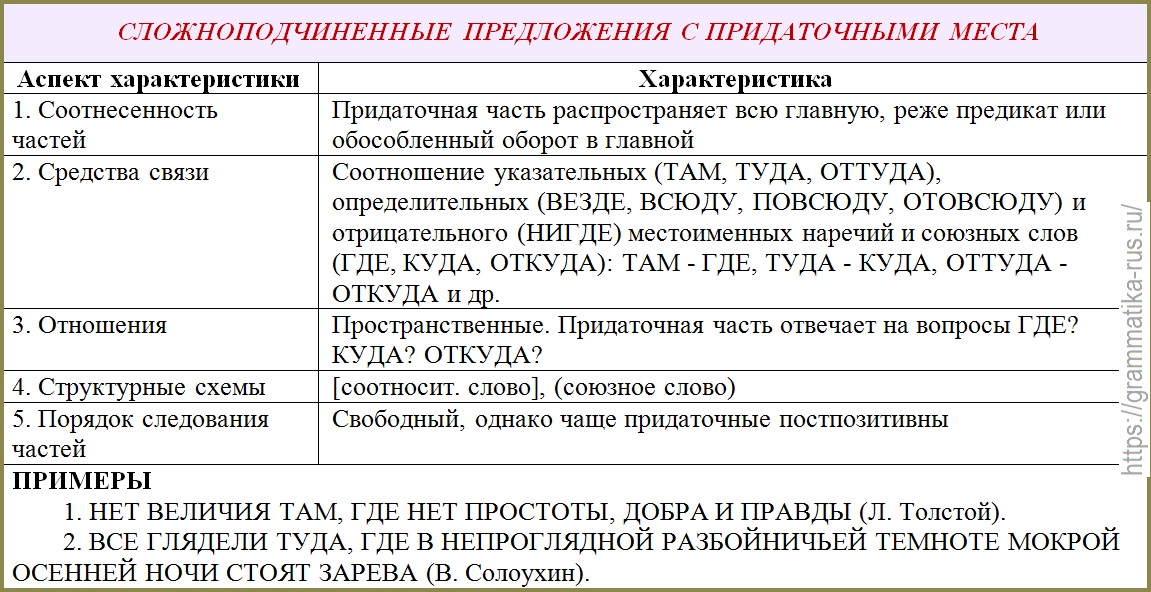

4. СПП с конструкциями ТАМ-ГДЕ, ТУДА-КУДА, ОТТУДА-ОТКУДА выражают пространственные отношения, отвечают на вопросы где? куда? откуда? и относятся к придаточным мест а: ( Куда вода течет ) , [ туда и щепу несёт ]: схема предложения [там где именно? ], (где…). [ Там , ( где ветры слизали снег ), земля по ночам гулко лопается ] (Шолохов): схема предложения [там где именно? , (где…), …]. Он выехал оттуда откуда? , откуда съезжались во двор лошади (А. Толстой).

2. МЕСТОИМЕННО-СОЮЗНЫЕ СПП

В отличие от местоименно-соотносительных СПП в местоименно-союзных СПП связь главной и придаточной частей осуществляется не соотношением указательного и союзного слов, а соотношением указательного слова (местоимения или местоименного наречия) + существительное, прилагательное, наречие или глагол в главной части и союза ( что, чтобы, будто, словно, точно ) в придаточной : Маша так дружелюбно и крепко стиснула его руку, что сердце у него забилось от радости (Тургенев).

Придаточная часть в этом случае может иметь разные значения.

2. Придаточное образа действия отвечает на вопрос как? каким образом? и содержит указание на способ совершения действия, о котором говорится в главной части. Оно прикрепляется к главной части с помощью союза как, как будто, словно, точно, чтобы. Нередко имеет дополнительные оттенки значения сравнения, следствия: [ Надо жить и поступать так как? каким образом? ],( как будто на тебя смотрит следующее поколение )(Светлов).

4. Сложноподчиненные предложения расчлененной структуры (детерминантный связь)

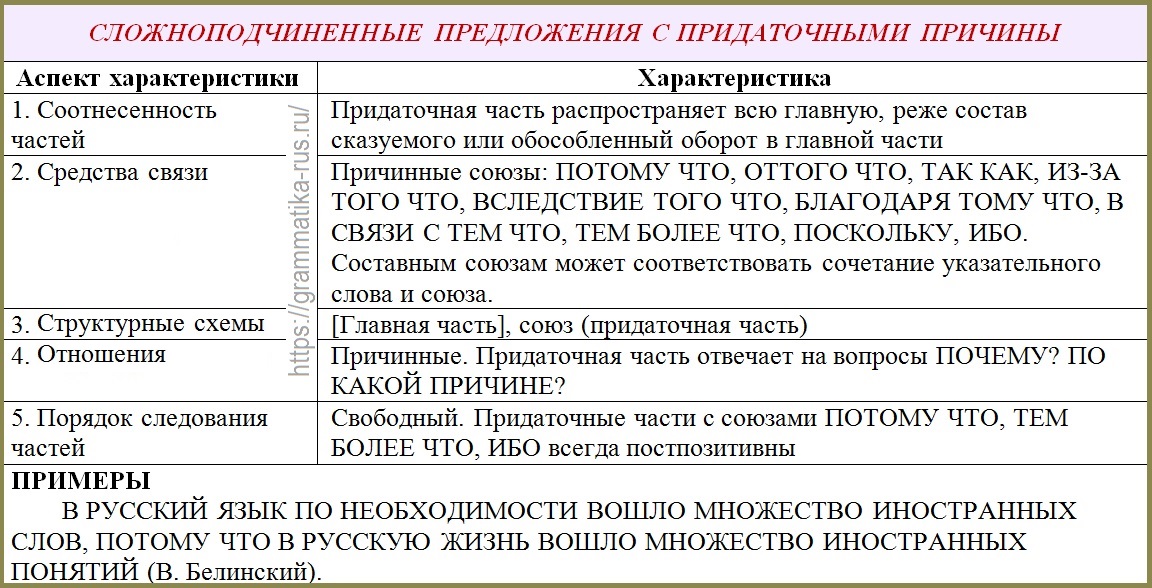

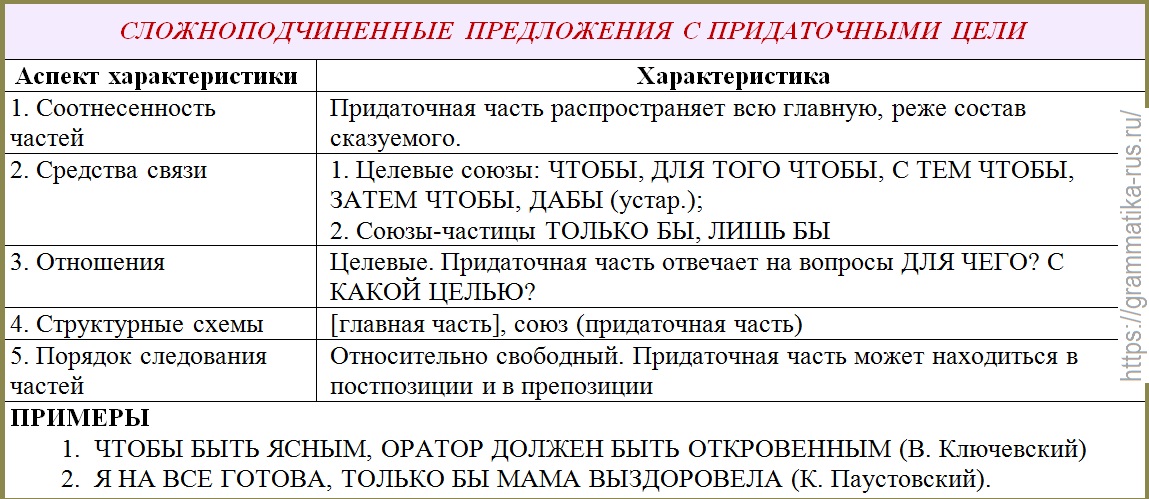

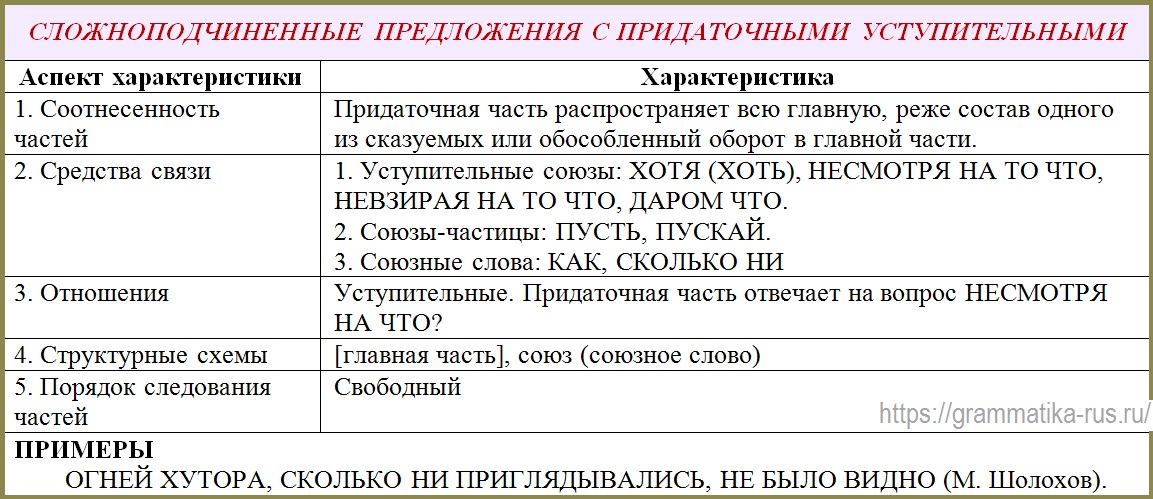

Сложноподчиненные предложения с придаточными обстоятельственными. Придаточные со значением внешних обстоятельств (места, времени, условия, цели, сравнения, причины, уступки) распространяют всю главную часть, реже состав одного из ее сказуемых или обособленный оборот в составе главной части и в большинстве своем прикрепляются специальными для каждого типа семантическими союзами. Исключение представляют только при- даточные места, связь которых с главной частью осуществляется, как в местоименно-соотносительном типе, с помощью соотносительных и относительных слов (местоименных наречий). Например: Казалось бы, совсем не место веселью там, где снаряды роют землю (Овечкин) (придаточная часть места); Маша уже совсем было пошла к двери, когда Шмелев остановил ее (Симонов) (придаточная часть времени); До чего же бывает речная вода хороша, если пить ее в полдень большими глотками из каски (Сур- ков) (придаточная часть условия); Я разбудил Пашку, чтобы он не свалился с дрог (Чехов) (придаточная часть цели); Каждый звук рождал какие-то искры и смутные запахи, как капля рождает дрожь воды (Ю. Казаков) (придаточная часть сравнения); Отказаться от встреч с Иноковым Клим не мог, потому что этот малоприятный парень много знал и мог толково рассказывать ( Горький) (придаточная часть причины); Долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности (Тургенев) (придаточная часть уступки).

II. В сложноподчиненных предложениях с придаточной частью времени выражаются различные виды временных отношений: действие главной части совпадает с действием придаточной (отношения одновременности) или предшествует ему или следует за ним (отношения разновременности).

В предложениях со значением одновременности придаточная часть прикрепляется союзами когда, пока, в то время как, по мере того как; сказуемые в главной и придаточной частях имеют чаще всего одинаковые формы времени несовершенного вида или одну из них несовершенного, а другую совершенного вида. Например: Пока ему заваривали крепкий чай, он сидел и молчал, продолжая думать (Симонов);. Когда я вижу пред собой Твой профиль, и глаза, и кудри золотые. Я очарован, я горю. (Пушкин); Толька скучнел, по мере того как поезд приближался к Кружилихе (Па- нова) Во всех этих предложениях сказуемые главной и придаточной частей выражены глаголами несовершенного вида; действие главной части совпадает с действием придаточной на всем его протяжении. При этом во втором предложении союз пока ясно указывает на конечный момент этого совпадения; в третьем предложении (сказуемые выражены формами настоящего времени) отчетлив и условный оттенок значения ( Например : Если я вижу. я очарован. ); в четвертом предложении союз по мере того как указывает на то, что одновременные действия развиваются и в своем развитии связаны друг с другом.).

В первом из этих предложений (с союзом когда ) последовательность действий выражается соотношением форм совершенного вида у глаголов-сказуемых главной и придаточной частей, во втором, кроме того, союз пока (не) четко указывает на предел действия главной части; в третьем сложный союз с тех пор как своим лексическим значением показывает, что действие придаточной части пред- шествует действию главной.

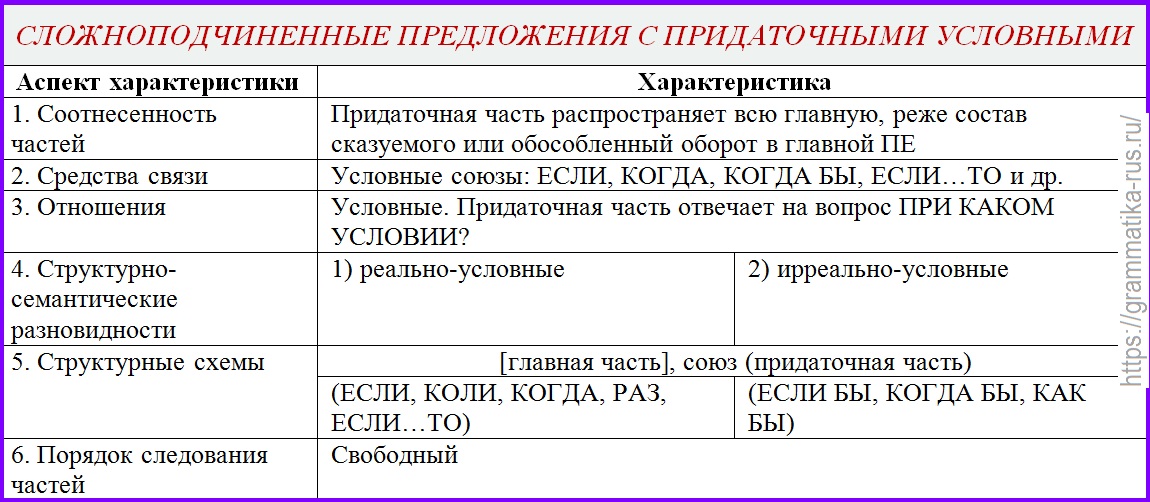

III . В сложноподчиненных предложениях с придаточной частью условия могут выражаться как реальные, так и ирреальные условия.

Значение ирреального условия выражается в предложениях с союзами если бы, кабы, когда бы, причем сказуемые в главной и придаточной частях имеют форму сослагательного наклонения или инфинитива. Например: Если бы мне предложили что-нибудь из двух: быть трубочистом в Петербурге или быть здешним князем, то я взял бы место трубочиста (Чехов); Кабы я злой человек был, так разве бы выпустил добычу из рук? (Мамин- Сибиряк)

Придаточные цели, присоединяемые частицами-союзами лишь бы, только бы, употребляются только в постпозиции, выражая более сильное желание, и имеют добавочный присоединительный оттенок.

Сослагательное наклонение употребляется в придаточной части, если в главной и придаточной частях субъекты различные. Инфинитив употребляется, если в главной и в придаточной частях один и тот же субъект. Например: Я закрыл двери, чтобы Володя мне не мешал и Я закрыл двери, чтобы не мешать Володе.

Наиболее широкое причинное значение выражается придаточными с союзами так как, потому что. Например : Он не брал ни- каких сверхурочных и дополнительных работ, потому что все свободное время проводил в экспериментальном цехе (Николаева); Третий корпус пришлось усилить артдивизионом, так как именно на его участке ожидалось наступление (Бондарев).

Придаточные с союзами благодаря тому что и из-за того что имеют более узкие значения, а именно: первые указывают обычно на благоприятную, а вторые на неблагоприятную причину. Например : Благодаря тому что график движения поездов строго соблюдался, количество перевозок значительно увеличилось (Из газет) и Из-за того что график движения поездов не соблюдался, количество перевозок сократилось.

Придаточные с союзами тем более что, благо и ибо всегда стоят после главной части и имеют добавочный присоединительный оттенок значения. Например: Собаки далеко залезли в конуры, благо не На кого было лаять (Гончаров); Известно, что, переезжая быстрые речки, не должно смотреть на воду, ибо тотчас голова закружится (Лермонтов).

VII. В сложноподчиненных предложениях с придаточными уступительными последние указывают на факт, противоречащий содержанию главной части; событие, о котором говорится в придаточной части, должно было бы привести к результатам, противоположным тем, о которых говорится в главной, но не привело.

Придаточные уступительные присоединяются к главной части одним из уступительных союзов (хотя; несмотря на то, что; невзирая на то, что; пускай; пусть; даром что) или сочетаниями относительных наречий как, сколько с частицей ни. В зависимости от того, чем именно присоединяется придаточная часть к главной, находятся оттенки уступительного значения.

Наиболее широкое уступительное значение выражается в предложениях с союзами хотя; несмотря на то, что. Например: Долго моя неутомимая собака продолжала рыскать по кустам, хотя сама, видимо, ничего не ожидала путного от своей лихорадочной деятельности (Тургенев); Он выглядит опрятным и чистым, несмотря на то, что одежда его изрядно поношена (Федосеев). В таких случаях придаточная часть занимает постпозицию.

Если же придаточная часть с теми же союзами занимает препозицию, то в сложном предложении выражаются уступительно-противительные отношения. Особенно ярко это проявляется в тех случаях, когда главная часть имеет при себе противительный союз но или однако. Например: Хотя мне было очень узко и неловко в новом платье, однако я скрыл это от всех (Л. Толстой); Хотя было еще рано, но ворота оказались запертыми (Короленко).

Сложноподчиненные предложения с придаточными следствия. Придаточные следствия присоединяются к главной части или одному из ее предикатов союзом так что и всегда находятся в пост- позиции. Например: Снег все становился белее и ярче , так что ломило глаза (Лермонтов).