Что такое реди мейд

Ready-made

Ready-made (реди-мэйд, от англ. ready «готовый» и англ. made «сделанный») — техника в разных видах искусства (главным образом — в изобразительном искусстве и в литературе), при которой автор представляет в качестве своего произведения некоторый объект или текст, созданный не им самим и (в отличие от плагиарта) не с художественными целями. Только применительно к поэзии в почти идентичном значении используется другой англоязычный термин found poetry («найденная поэзия»); попыток перевода обоих терминов в русском искусствоведении не предпринималось.

Термин ready-made в контексте изобразительного искусства впервые использовал французский художник Марсель Дюшан в 1913, создавший в этой технике несколько работ: «Велосипедное колесо» (1913), «Сушилка для бутылок» (1914), скандальный «Фонтан» (1917). Авторство художника или писателя, использующего ready-made, состоит в перемещении предмета из нехудожественного пространства в художественное, благодаря чему предмет открывается с неожиданной стороны, в нём проступают не замечавшиеся вне художественного контекста свойства. Например, поэт Вера Павлова переписывает в виде стихотворения заметку из энциклопедического словаря о гологамии:

Гологамия (греч. holos — полный,

Gamos — брак) — простейший тип

Полового процесса (у некоторых

Зеленых водорослей, низших грибов),

При котором сливаются не половые

Клетки, а целые особи.

— при этом в описании малоизвестного неспециалистам биологического явления выступает метафора любви, подразумевающей полное слияние душ и тел.

Представители

Полезное

Смотреть что такое «Ready-made» в других словарях:

Ready Made — Cet article fait partie de la série Art contemporain Artistes … Wikipédia en Français

Ready made — Cet article fait partie de la série Art contemporain Artistes … Wikipédia en Français

ready-made — [ redimɛd ] n. m. inv. • 1913; mot angl. « tout fait », de ready « prêt » et made « fait » ♦ Hist. de l art Objet d art fait d une réunion d objets naturels sans aucune élaboration. Les premiers ready made ont été présentés par Marcel Duchamp. «… … Encyclopédie Universelle

ready-made — ˌready ˈmade adjective [only before a noun] 1. already prepared, and ready to be used immediately: • The company produces canned soup and ready made meals. 2. ready made clothes/shoes etc COMMERCE clothes etc that have been manufactured in large … Financial and business terms

ready-made — [red′ē mād′] adj. 1. made so as to be ready for use or sale at once; not made to order [ready made suits] 2. commonplace; stock [ready made opinions] 3. conveniently available and suitable [no ready made solutions to difficult social problems] n … English World dictionary

ready-made — adj [only before noun] 1.) ready made food or goods are already prepared or made, and ready for you to use immediately ▪ a ready made spaghetti sauce 2.) ready made ideas or reasons are provided for you, so that you do not have to think of them… … Dictionary of contemporary English

ready-made — adjective 1. ) already made and therefore ready to be used immediately: Different types of frosting can be purchased ready made. ready made curtains 2. ) already existing or available and not needing to be created or invented for a particular… … Usage of the words and phrases in modern English

Ready-made — Read y made (r[e^]d [y^] m[=a]d ), a. Made already, or beforehand, in anticipation of need; not made to order; as, ready made clothing; ready made jokes. [1913 Webster] … The Collaborative International Dictionary of English

ready-made — ► ADJECTIVE 1) made to a standard size or specification rather than to order. 2) easily available: ready made answers … English terms dictionary

ready-made — s. m. 2 núm. [Belas Artes] Obra de arte constituída por um objeto escolhido por um artista, modificada ou não. (O criador do ready made foi Marcel Duchamp.) … Dicionário da Língua Portuguesa

Реди-мейд в искусстве

Сталкиваясь в галереях современного искусства со странными объектами, люди невольно задаются вопросом: «Является ли это искусством?» В эпоху классики всё было предельно ясно. Как правило, искусством являлось нечто, не несущее практической пользы, но при этом красивое и созданное с определённым мастерством. При этом, как правило, речь шла об определённых формах и жанрах (картина, скульптура). В эпоху авангарда стало сложнее. Даже в самых абстрактных работах присутствует недоступная дилетанту игра света и цвета, композиция, а в авангардных и фантастических работах – идеи, философия и фантазия. Конечно же, простому человеку всё это оценить сложно, но человек опытный оценит. И, наконец, во второй половине двадцатого века появилось искусство, которое претендовало на создание произведений, понятных для человека, но на деле для простых людей это тёмный лес.

Wikimedia Commons / Philadelphia Museum of Art

В авангарде картина могла соединяться со скульптурой, люди могли изображать достаточно низкие вещи, но сами вещи не становились объектами искусства до Дюшана. Именно он выставил в галерее экспонат – писсуар, прежде не имевший никакой эстетической и художественной ценности. Единственное, что сделал с ним художник – это подписал, но даже расшифровка этой подписи у разных авторов различна – от девушки Микки Мауса до неприличного ругательства. Тогда всё это было не очень к месту, но в таких стилях, как дадаизм и сюрреализм вещи, взятые из повседневности стали играть определённую роль. Важным принципом здесь является остранение (именно так, с одной буквой «н»). То есть предмет помещён в условия, в которых он кажется странным и необычным. Сальвадор Дали создал интереснейший объект – положил омара на телефон, а другая сюрреалистка по фамилии Оппенгейм, создала меховой чайный сервиз. Всё же, настоящее время расцвета реди — мейда (то есть искусства бытовых предметов) началось с эпохой постмодернизма. В это время Джаспер Джонс создаёт скульптуры в в виде предметов массового потребления, которые можно найти в любом магазине, а Раушенберг в одной из своих работ создаёт композицию из газет, чучела козы и шины.

В то же время в СССР художник Кабаков стал автором арт — объектов из кастрюль и прочей посуды с вопросами типа : «Чья это кастрюля?». Всё же в СССР подобное искусство более пессимистично и совершено безрадостно. В чём смысл реди – мейдов? Дело в том, что человек эпохи авангардизма чувствовал себя творцом новых миров, а человек эпохи постмодернизма чётко ощущал свою вторичность и отказывался от своего авторства, заимствуя идеи у прошлого или собирая обычные предметы. Постмодернизм стремился создать искусство для всех, а не для элит. Казалось бы, что может быть понятнее, чем «один и три стула». Стул и рядом, на стеночке его описание. Что собственно тут непонятного? Но возникает вопрос: если искусством может быть любая вешалка, воздух из лёгких, накачанный в шарик, то чем такое искусство вообще отличается от просто предметов? По теории самих художников, искусством действительно становится то, что названо таковым, неважно будь это предмет или даже человек. Производство таких реди – мейдов может быть различным. Кто – то создаёт копии промышленных объектов из «благородных материалов», кто — то может использовать физиологические вещи (воздух из лёгких), кто — то собирает мусор и старые вещи из дома.

© Joseph Bergen / CC BY-NC-ND 2.0

Как определить, качественное ли это искусство? Многие говорят: «Судите по отклику публики». Но отклик публики на подобное искусство почти всегда негативен. И если зритель думает, что, выражая свой протест, он застыдит художника, и тот откажется от творчества навсегда, то это не так. Ведь современное искусство, увы, уже запрограммировано на то, чтобы приносить людям негативные эмоции и издеваться над ними. Когда – то таким образом бедные художники — социалисты пытались высмеять «хозяев жизни», богатых буржуа, но сегодня жертвами подобного обращения становятся простые люди. Поэтому возмущение, вопреки здравому смыслу, воспринимается самими художниками как признак качества работы. И всё же, главное в таком искусстве – отсылки к прошлому и к великим художникам прошлого. Например, знаковый проект выставил знаменитый отечественный художник Юрий Альберт. Это были банки, в которых содержался воздух из крупнейших картинных галерей России и зарубежья. Таким образом передана атмосфера учреждений культуры.

© John Kannenberg / CC BY-NC-ND 2.0

Над реди – мейдами можно смеяться сколько угодно, можно их не принимать, но арт – рынок настолько не интересует мнение простых людей, что от этих практик никто не откажется. Конечно, лучше было бы, прежде чем отвергать всё, что кажется (и является) непонятным, хорошо было бы хоть немножко попытаться понять, что хотел сказать художник. Ведь, даже если художественное произведение представляет собой половую тряпку или кучу хлебных крошек, скорее всего, художник всё – же хотел что – то выразить, ведь работы, которые лишены смысла, никому и не нужны, и именно они как раз не представляют ценности для искусства в любую историческую эпоху. Предлагаем вам записаться на курс Арт-менеджмент, где вы научитесь управлять проектами в сфере культуры, даже если у вас нет опыта и вы не разбираетесь в искусстве. Поймёте, как планировать бюджет, управлять командой, готовить презентации, продвигать и организовывать мероприятия.

Краткий гид по творчеству Марселя Дюшана: реди-мейд как предтеча современного искусства

Марсель Дюшан сегодня известен прежде всего как автор одного из самых скандальных произведений искусства XX века – «Фонтана», писсуара, купленного художником в магазине и подписанного его же рукой. Однако помимо этого Дюшану удавалось эпатировать современную ему буржуазную публику и другими способами, к примеру, с помощью возведения в ранг искусства лопаты для уборки снега. Разбираемся, что такое реди-мейд, насколько эта техника повлияла на расширение границ искусства и его дальнейшее развитие, как обыкновенный писсуар стал провокационным манифестом и зачем Дюшан пририсовал Моне Лизе усы.

Что такое реди-мейд?

Самый известный реди-мейд Дюшана, всем знакомый «Фонтан», был отправлен художником в качестве заявки на участие в выставке «Общества независимых художников» в 1917 году. Специфика данной выставки состояла в том, что в её границах собирались наиболее радикальные на тот момент художники, а для участия требовалось лишь заплатить денежный взнос и отправить свою работу. Несмотря на лояльное отношение к современному искусству, жюри отвергло работу Дюшана, а последний в ответ на это вышел из «общества независимых». Это небольшая история приоткрывает нам завесу тайны «писсуара», но прежде, чем погрузиться в размышления о новациях французского художника, стоит обратиться к творческому методу Дюшана.

Сам художник даёт такое определение: реди-мейд есть некая вещь из реального мира, возведённая художником в ранг искусства и лишённая своей привычной практической функции. При этом для Дюшана любой из его реди-мейдов, от сушилки для бутылок до писсуара, не может и не должен вызывать у зрителей никакого эстетического чувства (об этом подробнее мы поговорим чуть ниже), потому что реди-мейд есть своего рода манифест, сообщение или же заявление. Дюшан говорил, что его выбор бытовых предметов для возведения их в ранг искусства никак не продиктован чувством эстетического удовольствия. Выбор зиждился лишь на реакции визуального равнодушия при полном отсутствии хорошего или плохого вкуса.

Единственное, что выдавало в реди-мейде Дюшана принадлежность к миру искусства — инициалы художника или короткое сообщение. Например, на «Фонтане» Дюшан оставил лишь подпись своего альтер-эго «R. Mutt», а на лопате для уборки снега остроумно красовалось следующее сообщение: «В преддверии сломанной руки».

«Это не искусство!» — взволнованно закричали сзади.

Строго говоря, Марсель Дюшан никогда не называл реди-мейды искусством. Скорее, он был склонен считать свои «манифесты» в виде писсуаров и лопат своеобразными размышлениями на тему искусства в контексте его дальнейшего развития. Когда Дюшан посылает «Фонтан» в «общество независимых», он задевает очень болезненную для современного искусства тему — тему его границ и дальнейшего развития.

По существу, вся деятельность Дюшана — это полномасштабное наступление на современное и классическое искусство (а первое, как известно, логично вытекает из второго). Художник критикует концепцию становления произведения искусства, заявляя, что сам творец провозглашает своё творение частью мира искусства. На практике, через свой «Фонтан» Дюшан показывает, что акт провозглашения чего-либо искусством гораздо важнее для современности, чем какие-то содержательные признаки. Главное сегодня — успеть назвать что-либо искусством, а зритель затем сам найдет оправдание заявлению творца и будет выискивать эстетику даже в писсуаре.

В этом отношении позиция Дюшана близка Малевичу, который с помощью своего «квадрата» лишь манифестирует крайнюю точку в искусстве, за которой уже не может быть искусства. Таким образом, эти двое, находясь в разных частях земного шара, приходят к схожим выводам, однако Дюшан говорит о крайностях современного искусства с явным пессимизмом.

Усы Моны Лизы и «исправленные» реди-мейды

Помимо создания полноценных реди-мейдов Дюшан занимался, как он это сам называл, «созданием исправленных реди-мейдов». В небольших магазинчиках художник покупал открытки с репродукциями классических картин и частенько дорисовывал некоторые детали или просто писал что-то прямо на копии какого-нибудь знаменитого классического полотна. По сути, такие трюки тоже являлись реди-мейдами: Дюшан, разрисовывая открытки с репродукциями картин, как бы «выбивая» стул из-под ног классического искусства, иронизируя над ним.

К подобного рода «исправленным» реди-мейдам исследователи творчества Дюшана относят открытку-репродукцию картины «Мона Лиза» с пририсованными по-хулигански усами и бородкой и похабной надписью снизу на французском: «У неё горячая задница». Немаловажно также и то, где именно купил эту открытку Дюшан. Он приобрел её в обычном магазине, что, как говорил сам художник, уже свидетельствовало о смерти традиционного искусства, превращении его в такую же часть культуры, как красивый пиджак и новые духи, а «похабная надпись» — всего лишь финальный «мазок», как будто оставленный современным обществом.

Роза Селяви. Дюшан атакует статус художника и становится женщиной.

Статус произведения искусства был отнюдь не единственной целью эпатажного Дюшана. В 1920 году художник создает собственное альтер-эго — Розу Селяви, творческую женщину средних лет со своими собственными взглядами на искусство, отличными от Дюшановских. Дабы засвидетельствовать появление новой творческой личности, Дюшан попросил своего друга-фотографа, Ман Рея, сделать фотографии, где художник представал в образе женщины невысоких моральных качеств.

Подобная проделка послужила в 1921 году основанием для создания бренда духов «Водяная вуаль», так и не вышедших в массовое производство. Автором духов Дюшан являлся только косвенно, потому что на этикетке красовалась та сама фотография, сделанная ранее Ман Реем, а автором бренда, по уверению Дюшана, был не он сам, а Роза Селяви, то есть его альтер-эго.

Подобные выходки только вводили людей в заблуждение, потому что автором перформанса с духами формально являлся Дюшан, который, в свою очередь, при активных расспросах утверждал, что «виновницей торжества» все же является несуществующая Роза Селяви.

Дюшан отрекается от искусства

Находясь в пространстве своей глубокой меланхолии, Дюшан стремится творить, не стесняя себя рамками какого-либо искусства вообще. Поэтому единственный вывод, к которому он приходит, заключается в том, что необходимо отринуть всё эстетическое, целеполагающее и сконцентрироваться на «процессе творчества как таковом».

Настоящий opus magnum этого периода — «Большое стекло», законченное Дюшаном в 1918 году в Нью-Йорке. Всё произведение — это серия действий, направленных Дюшаном на преображение одного единственного витража: огромное стекло пролежало на деревянных козлах в ателье полтора года, так что пыль, проникавшая через окна, оседала на него. Затем Дюшан несколько раз очищал стекло, но не полностью. Всё это при этом сопровождалось сложными расчётами со схемами (которые, кстати, до сих пор можно найти) и маниакальным стремлением художника к превращению работы над произведением (искусства ли?) в процесс работы над чем-то сложно сконструированным типа самолёта или автомобиля. Все, кто видел Дюшана за работой, поражались тому, насколько художник усложнял и затягивал сам процесс вопреки конечному результату.

По завершению работы над «Большим стеклом», его повезли на выставку в Бруклин. При транспортировке стекло разбилось так, что волосяные трещинки испещрили всю картину.Однако Дюшана это не смутило, и уже в 1923 году он, с присущей ему холодностью, объявил свою работу законченной, признав тем самым трагическую случайность за завершающий «штрих».

Фигура Дюшана сегодня

Многие современники художника отмечали, что тот совмещал в себе склонность к меланхолии с праздной веселостью. Может быть, именно поэтому сегодня определить роль Марселя Дюшана в становлении современного искусства и искусства вообще не представляется возможным в полной мере. Таким образом, единственное, что мы можем, это насмешливо анализировать всё творчество Дюшана как некое уникальное и при этом совершенно абсурдное явление. А это и есть своего рода краткий путеводитель по лабиринтам искусства великого и ужасного отца «современности».

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

#Реди-мейд. Новая идея предмета в искусстве

Реди-мейд (от англ. ready – готовый и англ. made – сделанный) – термин, обозначающий объекты нашего повседневного пользования, волей художника вырванные из привычной среды и помещенные в художественный контекст. Под контекстом тут понимается зал музея или галереи.

Cчитается, что первым реди-мейд сделал француз Марсель Дюшан в начале ХХ века. По его мнению, «готовые объекты» должны были разрушить устои классического искусства и сблизить его с реальной жизнью, воплотив идею дадаистов о том, что искусством может быть все. Его первым реди-мейдом стало велосипедное колесо, привинченное к табурету (1913 г.). Этой работой он поставил вопрос – перед нами предмет потребления или объект эстетического наслаждения?

За велосипедным колесом последовали сушилка для бутылок, вешалка и самый известный скандальный объект – перевернутый и водруженный на подиум писсуар, получивший название «Фонтан» (1917 г.). Обыкновенный писсуар, купленный в отделе сантехники и подписанный псевдонимом «Р. Матт», был направлен по почте на отбор участников для выставки Товарищества независимых художников Нью-Йорка. Жюри, в состав которого входил сам Дюшан, сочло выходку господина Матта вызывающей и оскорбительной для мира искусства и отклонило заявку на участие в выставке. Но Дюшана уже было не остановить.

Альфред Штиглиц сделал фотографию «Фонтана». Фото вскоре было опубликовано в журнале The Bind Man, главным редактором которого являлся Марсель Дюшан. В статье за подписью загадочного автора Беатрис Вуд читаем: «Не имеет значения сам ли мистер Матт сделал «Фонтан» или нет. Важно, что он сделал выбор. Художник взял стандартное бытовое изделие, поместил его в необычную для него среду так, что в новой обстановке исчезло его привычное значение. Благодаря новому взгляду и названию он создал новую идею предмета».

Таким образом, реди-мейд приобрел концептуальную функцию, поставил новые вопросы перед миром искусства и бесконечно раздвинул его границы. А со временем трансформировался в сюрреалистический «предмет» и стал отправной точкой для инсталляций, хэппенингов и перфомансов.

Автор | | Саша Ришар, редактор раздела Искусство

*Эту статью можно прочитать в номере журнала #17 зима 2018/19

Новости

Арт-обзор 25.11-2.12.21 3/12/21

К олонка арт-обозревателя журнала Ольги Серегиной о самых ярких выставках и арт-событиях города на этой неделе.

*В связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией заранее уточняйте условия посещения и приобретения билетов на официальных сайтах музеев и галерей.

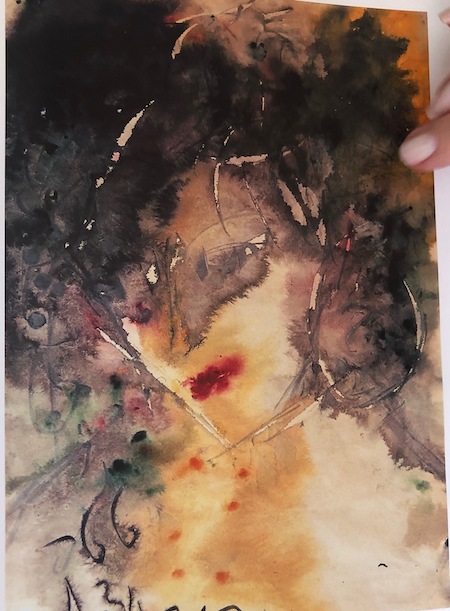

29.11.21. Музей AZ представил выставку «Я люблю Зверева», приуроченную к 90-летию легендарного московского художника. В экспозиции новой выставки собрано около 140 живописных и графических работ Анатолия Зверева, большая часть которых никогда не выставлялась ранее. Куратор выставки Полина Лобачевская и главный хранитель Наталья Волкова отобрали шедевры из шести частных коллекций: Наталии Опалевой, Сергея Александрова, Марка Курцера, Андрея Тимохина, Давида Гольдферта, Игоря Маркина. Выставку сопровождает одноименный фильм режиссера Елены Лобачевской. Кинокартина, посвященная художнику и коллекционерам, специально подготовлена для Музея AZ. Куратор выставки Полина Лобачевская: «Из многочисленных московских коллекций работ Анатолия Зверева для новой выставки мы выбрали несколько собраний, на наш взгляд, наиболее интересных и значимых. Мы познакомим зрителей с картинами из коллекции бизнесмена Давида Гольдферта, в которой мы открыли для себя удивительные произведения раннего Зверева; мы представим картины из собрания врача Марка Курцера; бизнесмена Сергея Александрова; директора музея современного искусства ART4 Игоря Маркина, который приобрел у наследника первооткрывателя Зверева Александра Румнева феноменальную серию иллюстраций молодого художника к Петербургским повестям Гоголя; и, конечно, мы покажем работы из собрания Наталии Опалевой – Генерального директора Музея AZ…Коллекционирование – занятие страстное, соревновательное, но когда речь зашла о том, чтобы объединиться по случаю 90-летия Анатолия Зверева, все радостно откликнулись и произнесли самые лучшие на свете слова: – Я люблю… Эти слова звучат в фильме, который демонстрируется на выставке, из уст коллекционеров и знатоков блистательного русского живописца Анатолия Зверева…» На выставке демонстрируется два анимационных фильма по рисункам Зверева к произведениям Н.В. Гоголя: «Шинель», 2021 год (художники-аниматоры – Михаил Шепилов, Александра Анохина. Видео подготовлено специально для выставки); «Записки сумасшедшего», 2018 год (режиссер Михаил Алдашин, художники-аниматоры — Михаил Шепилов и Александра Анохина). Создатели проекта: генеральный директор Музея AZ Наталия Опалева, арт-директор, автор и куратор Полина Лобачевская. Художник-постановщик: Геннадий Синев. Выставочный проект «Я люблю Зверева» – это кульминация своеобразного арт-марафона, посвященного 90-летию художника, в котором принимают участие российские и зарубежные галереи. Выставка работает до 29.05.22.

Коллекция Давида Гольдферта “Женский портрет в маске” 1966.

Коллекция Игоря Маркина “Иллюстрации к повести Н.В. Гоголя «Невский проспект».1954-1956.

Коллекция Сергея Александрова”Автопортрет в кепке”. Середина 1950-х.

Коллекиця Наталии Опалевой “Мужчина в шляпе с бутылкой”, 1957.

Фотографии предоставлены пресс-службой Музея AZ

Фотографии предоставлены пресс-службой ММОМА

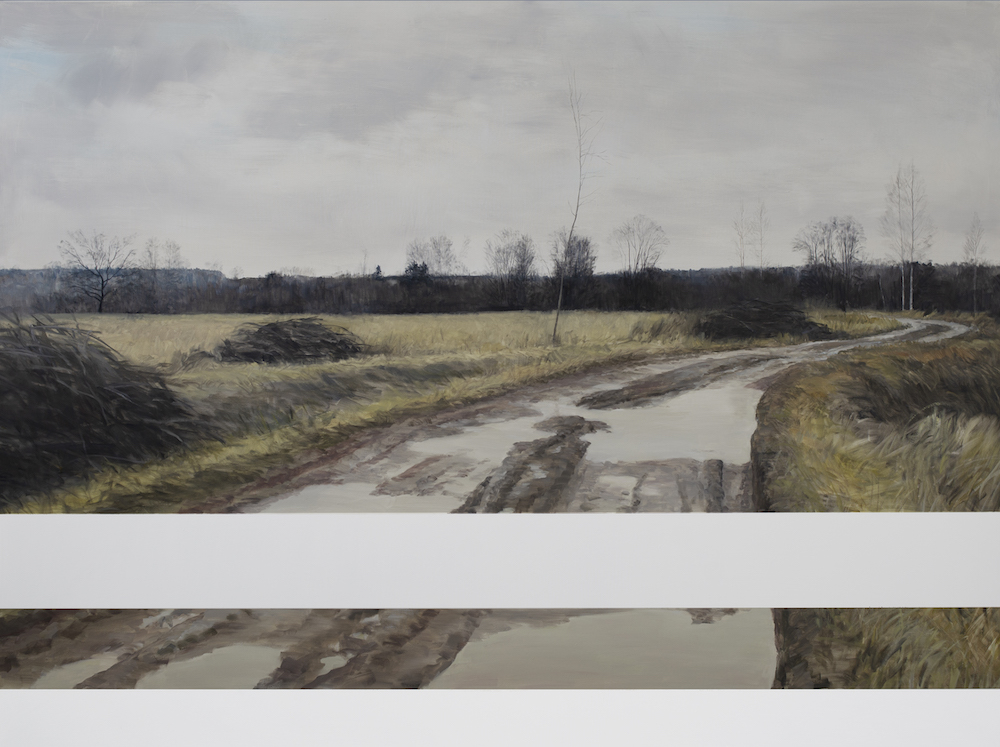

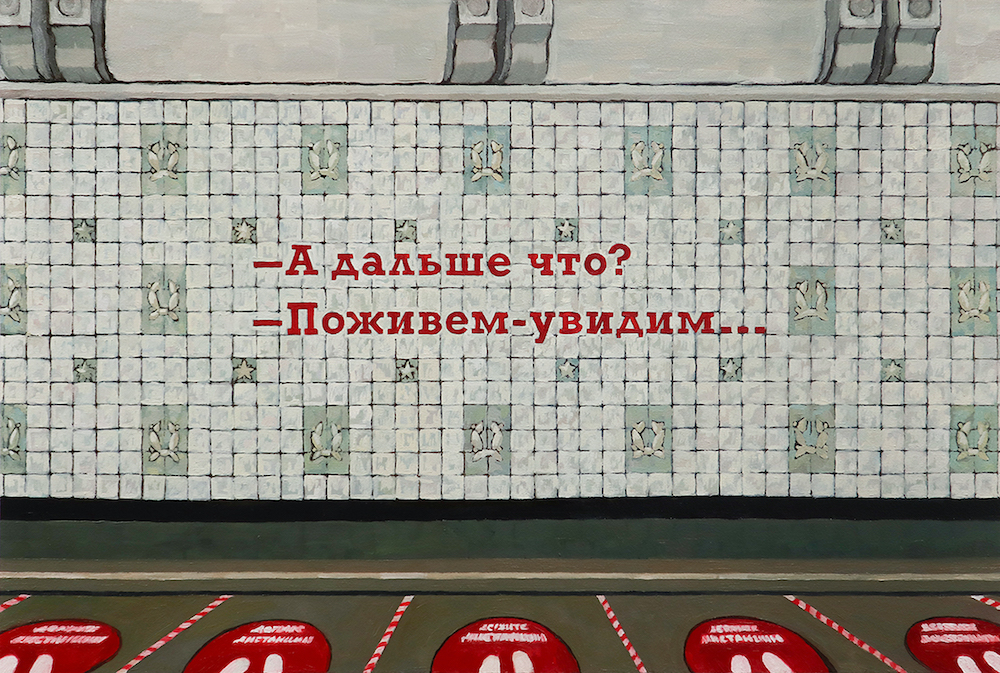

30.11.21. Московский музей современного искусства при поддержке галереи «Триумф» представил персональную выставку художника Егора Плотникова «Большие перспективы». В экспозицию входит более 50-ти работ – традиционно для творчества автора находящиеся в диалоге живописные полотна и скульптуры. В произведениях Плотникова присутствует метафора дороги: дороги, которую еще предстоит проложить, дороги без начала и конца, где путь не является средством достижения цели, а символизирует процесс и время для размышления. Пейзаж перестает быть лишь фоном для происходящих событий, он становится основным действующим лицом разворачивающейся истории. В проекте в ММОМА Плотников исследует формы отношений между пейзажем и зрителем, намеренно разъединения живопись и скульптуры. Такой подход предполагает новое прочтение произведений, представленных в рамках предыдущих проектов художника за последние восемь лет, а также дает возможность представить процесс создания живописных и скульптурных произведений, выполненных специально для выставки «Большие перспективы». Белые фигуры, будто бы полностью погруженные в собственные размышления и воспоминания, оттесняют настоящего живого человека, отделяя его от пейзажа, но не от сопереживания. Куратор: Наташа Панкина. Выставка работает в ММОМА Гоголевский 10/2 до 16.01.22.

Егор Плотников. Октябрь. 2020

Фотографии предоставлены пресс-службой ММОМА

30.11.21. Центр Вознесенского совместно с Базовой кафедрой Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ открыл новую выставку британской художницы российского происхождения Ники Неёловой «[Ъ] [Ы] [Ь]». Художник работает в жанре скульптуры и пространственной инсталляции. Название выставки – цитата из стихотворения «Тринадцать» Льва Лосева. Поэт рифмует буквы ъ, ы и ь, называемые в прошлом как éръ, еры́ и éрь, со словом «зверь». Сегодня в этом буквенном сочетании можно прочитать только звук «ы». Невозможность звукоизвлечения как будто опустошает эти знаки, и их форма выходит на первый план, напоминая о том, как они выглядят, а не читаются. Трехчастное название проекта соотнесено с экспозицией, разбитой на три зала. На выставке показана самая известная серия скульптур Lemniscate, из старых деревянных поручней, большая инсталляция Folded Studio, повторяющая очертания периметра мастерской художницы в Лондоне, настенные объекты Lateral Cuts, имитирующие поперечные разрезы строительных конструкций, а также другие работы, созданные специально для Москвы. Ника Неёлова: «В моих объектах отражается хореография отсутствующего человеческого тела. Я использую вторичные материалы, потому что мир уже перенаселен объектами из-за неэтичного производства. Кроме того, использование материалов в конце их жизненного цикла позволяет преодолевать временные рамки. Всегда нужно немного путешествовать во времени.» В рамках выставки пройдет публичная программа, которая будет анонсирована на сайте Центра и в соцсетях. Выставка является выпускным проектом студентов первого набора магистерской программы «Практики кураторства в современном искусстве». Команда проекта: студенты магистерской программы Музея современного искусства «Гараж» и НИУ ВШЭ «Практики кураторства в современном искусстве» Дарья Елистратова, Ирина Литвинова, Анна Наумова, Кира Ян. Выставка работает до 07.01.22.

Nika Neelova at Noire gallery

Фотографии предоставлены пресс-службой Центра Вознесенского

01.12.21. В галерее Тираж 1/1 открылась персональная выставка Даниила Архипенко «Отпечатки». Экспозиция проекта состоит из четырех частей, озаглавленных художников как «Человек», «Рождение», «Свет» и «Земля». Согласно определению, отпечаток – это след, оставленный природой или человеком во времени и пространстве, свидетельство о прошлом, которое обнаруживается в настоящем; признак постоянства в изменяющемся мире.

Согласно французскому философу Жаку Деррида понятие «след» – это «есть фактически абсолютное первоначало смысла вообще. А это вновь и вновь означает, что абсолютного первоначала смысла вообще не существует (…) След, будучи первоначалом всякого повторения одновременно идеален и реален, умопостигаем и чувственен, выступает и как прозрачное означение, и как непрозрачная энергия, так что ни одно метафизическое понятие не может его описать». Для Даниила Архипенко отпечатки – это и самоценный образ первоначала, и способ фиксации встреченных на пути незнакомцев – «элементов» окружающей действительности, которые преобразуются в памяти в нечеткие силуэты, и далее – в бессознательные паттерны. Отпечаток также является средством выразительности, соответствующим концепции – автор использует артефакты природы, оставляя оттиски фактур на своих холстах. «Для более полного понимания процессов эволюции, её причин, необходимо постепенно восстанавливать линию жизни, откапывая её фрагменты из недр земли, важнейшего хранилища артефактов. Художник является исследователем, искусством он способен раскрыть истинную сущность и красоту окружающего мира. Мой проект – это попытка выстроить целостную картину мира прошлого, настоящего и будущего» – Даниил Архипенко. Куратор проекта: Ирина Шульженко. Выставка работает до 10.01.21.

Фотографии предоставлены галереей Тираж 1/1

01.12.21. В пространстве U Contemporary состоялось открытие предаукционной выставки «Ликвидация. 21». Цель аукциона – поддержать молодых авторов и познакомить широкую аудиторию с их искусством, наладить диалог между выпускниками школ современного искусства и коллекционерами.

Первая «Ликвидация» успешно прошла 25 июля 2021 года в рамках параллельной программы проекта Винзавод.Open. Инициаторы проекта – молодые художницы, выпускницы Московской школы современного искусства: Таша Дмитриева, Уля Савич и Марго Макарова, теперь выступают в роли кураторов проекта. На аукционе «Ликвидация.21» 12 декабря представят 30 лотов от 30 молодых авторов стоимостью до 50 тысяч рублей. 2021 год стал переломным во многих сферах. Экспозиция предаукционной выставки представляет собой условный календарь, где один день представлен одним художником, а завершающий ее аукцион станет символом обнуления и переходом в новый год. Аукционист: куратор и журналист Александр Бланарь. Выставка работает до 12.12.21.

Фотографии предоставлены пресс-службой MSCA

02.12.21. Галерея «Алиса» открыла персональную выставку Софьи Скидан «Внутри этой огромной зоны неразличимости». В основе экспозиции – новые цифровые коллажи, собранные из авторских пейзажных снимков, фотографий наработок скульптур и фрагментов пейзажей, созданных художницей воображаемых миров. В выставку также входят новые скульптуры, в которых найденные в природе объекты гармонично соединяются с изобретенными человеком материалами, формируя новый пластический язык, которым выражает не вполне человеческое восприятие современной реальности. В этом проекте художница соединяет наработки последних лет практики. Фотографии, запахи и скульптуры соединяются поэтической нитью фрагментов воображаемых и/или реальных воспоминаний, «которые слипаются друг с другом, но становятся осязаемыми». Софья Скидан: «В этих работах пространства природы, скульптуры перетекают в фотографии и с фотографий перемещаются обратно в материальное. Я собираю фрагменты из сгустков растекающихся очарований, непрерывности пространства и попыток снятия уязвимости структуры памяти. В моих работах нет гомогенности, историческая и приватная память мутируют, через них природные ландшафты, мистические явления, куски тел, фактуры-слепки и скульптурности складываются во воображаемые метамиры. Они могли бы никогда не существовать или уже трансформируются в ландшафт ближайшего магического, мистического и/или гипотетического будущего». Выставка работает по 09.01.21.

Фотографии предоставлены пресс-службой арт-платформы Cube.Moscow

02.12.21. Государственный научно-исследовательский музей архитектуры им. А.В. Щусева, Итальянский Институт культуры в Москве и Фонд Кверини-Стампалья (Венеция), при поддержке Посольства Италии в РФ и АО ЮниКредит Банка, в рамках перекрестного года музеев Италии и России 2021-2022, представил итало-российский выставочный проект «Панорама Венеции. Открытие бесконечного горизонта». Кураторы: Джандоменико Романелли, Паскалин Ватен и Юлия Ратомская. Представляемая московской публике выставка рассказывает о становлении жанра «панорама Венеции» на протяжении веков, а также о панорамных видах города на воде «с высоты птичьего полета». В итало-российской версии выставки произведения из собрания Музея архитектуры им. А.В. Щусева добавили в экспозицию тему венецианской ведуты XVIII века, не только сохранившей на холсте и бумаге изменившиеся или оставшиеся неизменными виды города, но и зафиксировавшей традиции венецианской видовой живописи Антонио Каналетто, Микеле Мариески и других венецианских художников. Выставка показывает уникальные панорамы Венеции XV-XVIII веков, разглядывание которых в течение столетий вдохновляло европейскую публику совершать путешествия в город на воде. С помощью современных технологий воссоздана «Панорама Венеции» Джованни Бьязина, а также впервые представлены фрагменты копии этой диорамы, созданные Джованни Бьязином и его сыном Витторио для участия во Всемирной выставке. Московская выставка демонстрирует, как старинные гравюры повлияли на иллюстрации туристических путеводителей, на появление панорамных литографий с видами Венеции, иллюстрированных карт XVIII-XIX веков уникального города. Экспонаты проекта демонстрируют, как диорама Венеции Джованни Бьязина 1887 года стала предтечей европейского видового кинематографа конца XIX-XX веков. Выставка работает до 27.02.22.

Джованни Бьязин (1835-1912), Витторио Бьязин (1860-1926) Панорама Венеции (Версия II), фрагмент после 1888

Фотографии предоставлены пресс-службой Музея Архитектуры

Фотографии Cabinet de l”Art

Автор || Ольга Серегина,

арт-обозреватель