Что такое рпм в медицине

Лечение ревматической полимиалгии

РПМ – это патология воспалительного характера, проявляющаяся мышечными болями неясного происхождения в области плечевого и тазового поясов, локализующимися, как правило, в плечевой, шейной, позвоночной, а также бедренной и ягодичной зонах. К болевым ощущениям могут добавляться ограничение движений, лихорадка и значительное снижение веса. Точной этиологии болезни до нынешнего момента не выявлено. Общая клиническая картина может сопровождаться симптомами темпорального артрита. Как правило, заболеваемость наблюдается у людей в возрасте 50 – 75 лет. Недуг этот намного чаще встречается у женщин, нежели у мужчин. Форма течения его – преимущественно доброкачественная.

Для такого рода полимиалгии специфическая диагностика не предусмотрена, а лечение её – в основном, фармакологическое.

Этиология и патогенез

Точно определить, по каким причинам возникает РПМ, невозможно, но, согласно статистическим данным, обычно появление заболевания провоцируется следующими факторами:

Итак, преимущественно факторами риска можно считать перенесённые вирусные инфекции, так как при обследовании у больных ревматической полимиалгией выявляется наличие повышенных титров антител к аденовирусам и респираторно-синцитиальным вирусам. Возможными причинами возникновения патологии также могут быть: заражения, вызванные вирусами парагриппа и гигантоклеточный темпоральный артериит (т.н. болезнь Хортона).

Симптомы

Течение заболевания характеризует острое начало с резким развитием фебрильной или субфебрильной лихорадки и ярко выраженной интоксикацией. Затем начинают формироваться множественные миалгии в шейной плечевой, позвоночной, бедренной и ягодичной областях. Выраженность их интенсивная, характер – режущий, тянущий или дергающий. Боль наблюдается постоянно – она усиливается с утра и после длительного отсутствия движений. Причём, миалгии возникают не только в движущихся мышцах, но и в подверженных исключительно статической нагрузке, поэтому больной вынужден постоянно изменять положение. Симптоматика РПМ не зависит от погодных условий, в частности – от перегрева или переохлаждения.

Ревматическая полимиалгия характеризуется следующими проявлениями:

При ослабленном иммунитете и слабом здоровье пациента РПМ может сопровождаться дополнительными симптомами:

Риск осложнений

Сам по себе недуг не угрожает жизни больного. Но если своевременно не обратиться за помощью к специалисту и не начать лечение на ранних стадиях, возможно развитие разного рода последствий. Наиболее часто РПМ осложняется следующими патологиями:

Несколько подробнее. Самым грозным последствием заболевания является развитие височного артериита (или ВА, иначе называемого гигантоклеточным или темпоральным) – воспаления дуги аорты, которое поражает височную артерию и другие крупные сосуды шеи и головы. Причиной болезни служит закупоривание сосудистого русла вследствие скапливания в нём аномальных гигантских клеток. Недуг сопровождают отечность и болезненность в височной зоне и в области волосистой части головы. Другими симптомами гигантоклеточного артериита являются: перманентная или эпизодическая общая гипертермия (повышение температуры тела до 38 – 39 градусов); частые головные боли (например, при расчесывании волос); снижение или даже полная потеря аппетита; тупая боль в мышцах и/или суставах; нарушение ночного сна; дискомфорт в лицевой зоне – болевые ощущения, покалывания, онемение, жжение во время беседы или принятия пищи. Также происходит уплотнение и покраснение височных и теменных артерий, возникновение в них болезненности. Воспалительный процесс начинает затрагивать органы зрения – изображение становится нечётким, появляются «туман» перед глазами и диплопия, происходит опущение верхнего века. Вся вышеуказанная симптоматика проявляется по прошествии нескольких месяцев от начала возникновения височного артериита. Это заболевание опасно тем, что вследствие него возможно развитие частичной или полной слепоты, инсульта, инфаркта. Общий прогноз, тем не менее, благоприятен, так как смертность от ВА не превышает средних показателей для прочих «возрастных» болезней.

Ревматическая полимиалгия может осложниться также и такими суставными патологиями как: артрит, бурсит, синовит. Воспалительный процесс при этом угасает по излечении первичного заболевания (РПМ).

Прочие потенциальные осложнения могут возникать из-за лечения глюкокортикоидами. С целью их предотвращения медиками дополнительно назначаются лекарственные средства во избежание таких последствий как: катаракта; сахарный диабет; остеопороз; артериальная гипертензия; стероидные язвы желудка; гипокалиемия.

Как мы уже говорили, болезнь не несёт в себе угрозы для жизни человека, тем не менее, ее терапия по времени весьма продолжительна. Ослабление двигательной функции при этом заболевании вызвано не болями, а мышечной атрофией. В ряде случаев больные не в состоянии сами даже умыться и одеться, что существенно снижает уровень их жизни. Кроме того, следует уточнить, что болевой синдром в суставах может проявляться не сразу, поэтому, если вы заметили хотя бы некоторые из вышеуказанных признаков, вам надлежит немедленно обратиться за консультацией к специалисту-ревматологу.

Методы диагностирования

Диагностика РПМ достаточно проста, поскольку на основании одной только симптоматики её сложно перепутать с каким-либо другим заболеванием. После общего опроса и осмотра пациента, для определения этиологии болезни специалист назначает следующие лабораторные анализы крови:

При ревматической полимиалгии показатели наличия воспалительного процесса в организме пациента (повышенное СОЭ и лейкоцитоз) ясно видны в анализе крови, кроме того, имеется ряд параметров изменений в структуре мышц, что также указывает на развитие данной болезни.

Лечение РПМ в нашей клинике

Основная цель фармакотерапии – достижение лекарственной ремиссии, а также предупреждения риска коморбидных заболеваний.

Лечение ревматической полимиалгии подразделяется на несколько стадий: начальную (глюкокортикоидоами), поддерживающую (снижение ГК) и период отмены.

Стероидосберегающие препараты: цель их применения – сократить продолжительность приема глюкокортикоидов и тем самым снизить риск нежелательной реакции.

После завершения терапии пациентам рекомендуется периодически посещать специалиста (ревматолога) с целью проведения необходимых профилактических мероприятий, способных предотвратить повторное развитие болезни.

Ревматическая полимиалгия: редко диагностируемое, но нередко встречающееся заболевание

*Пятилетний импакт фактор РИНЦ за 2020 г.

Читайте в новом номере

Ревматическая полимиалгия (РПМ) – воспалительное заболевание костно-мышечной системы с типичными проявлениями, «визитной карточкой» которого является сочетание болей в проксимальных группах мышц с высоким острофазовым воспалительным ответом, выраженным терапевтическим эффектом небольших доз преднизолона, которое развивается исключительно у лиц старше 50 лет. Разработанные современные классификационные критерии призваны облегчить своевременную постановку диагноза, однако не умаляют важности тщательного сбора анамнеза и осмотра пациента. Приводится дифференциальная диагностика РПМ. Несмотря на классический дебют и дальнейшее течение заболевания, своевременная диагностика значительно запаздывает, что обусловлено низкой осведомленностью врачей о данной патологии. Представлен клинический случай у пациентки в возрасте старше 50 лет. У больной наблюдались двусторонние боли в области плечевого пояса и повышение острофазовых показателей крови, также имелись утренняя скованность более 45 мин, двусторонний синовит плечевых суставов, отсутствие повышения уровня ревматоидного фактора и антител к циклическому цитруллинированному пептиду, что позволило расценить это состояние как РПМ. Дополнительным признаком стал также хороший эффект от приема преднизолона. Недостаточная осведомленность врачей в отношении возможного развития у пожилых пациентов РПМ послужила поводом для поздней верификации диагноза. После назначения глюкокортикоидов пациентка в течение 1 мес. вернулась к исходной массе тела. Полностью купированы субфебрилитет и артрит периферических суставов, восстановился объем активных движений в суставах.

Ключевые слова: ревматическая полимиалгия, классификационные критерии, глюкокортикоиды, острофазовые показатели крови.

Для цитирования: Башкова И.Б., Бусалаева Е.И. Ревматическая полимиалгия: редко диагностируемое, но нередко встречающееся заболевание. РМЖ. Медицинское обозрение. 2017;25(1):48-52.

Bashkova I.B.1, Busalaeva E.I. 1,2

1 Chuvash State University named after I.N. Ulyanov, Cheboksary

2 Institute for Advanced Training of Doctors, Cheboksary

Rheumatic polymyalgia (RPM) is an inflammatory disease of the musculoskeletal system with typical manifestations, the most noticeable of which is a combination of pains in proximal muscle groups with a high acute phase inflammatory response, high efficacy of small doses of prednisolone, and which develops exclusively in people over 50 years old. The modern classification criteria are designed to facilitate the timely diagnosis, though careful collection of anamnesis and examination of the patient are of a great importance too. Differential diagnostics of RPM is given. Despite the classic debut and the further course of the disease, timely diagnosis is significantly delayed, which is due to low awareness of doctors about this pathology. A clinical case in a patient aged over 50 years is presented. The patient had a bilateral pain in the shoulder area and an increase in the acute phase blood values, the morning stiffness for more than 45 minutes, bilateral synovitis of the shoulder joints, no increase in the level of rheumatoid factor and anti-bodies to the cyclic citrullinated peptide, which allowed diagnosing RPM. A good effect of using prednisolone was an additional sign. Inadequate knowledge of physicians regarding the possible development of RPM in elderly patients, became the reason for a late verification of the diagnosis. After the appointment of glucocorticoids, the patient returned to the initial body weight within a month. The subfebrility and arthritis of peripheral joints was fully relieved, the volume of active movements in the joints was restored.

Key words: rheumatic polymyalgia, classification criteria, glucocorticoids, acute phase blood values.

For citation: Bashkova I.B., Busalaeva E.I. Rheumatic polymyalgy: frequent disease, which is rarely diagnosed // RMJ. MEDICAL REVIEW. 2017. № 1. P. 48–52.

Статья посвящена проблеме ревматической полимиалгии. Приводится дифференциальная диагностика ревматической полимиалгии. Описан клинический случай данного заболевания.

Ведение

Клиническая картина РПМ

Диагностика РПМ

Приводим собственное наблюдение

Пациентка М., 71 год, самостоятельно обратилась на прием к ревматологу с жалобами на сильные боли, охватывающие область шеи и верхнего плечевого пояса. Боли носили двусторонний, постоянный характер, усиливались при движении, в т. ч. и ночью, при каждом изменении положения тела, кратковременное облегчение состояния приносил прием простых анальгетиков или НПВП. Также беспокоила скованность, наиболее выраженная утром после пробуждения (сохранялась более 1 ч) или любого длительного периода неподвижности. Болевой синдром сопровождался ограничением активных движений в суставах, пациентка нуждалась в посторонней помощи при выполнении элементарных бытовых и гигиенических действий. Еще одной жалобой было онемение пальцев кистей и трудности при сжатии кистей в кулак. Из конституциональных проявлений обращали на себя внимание повышение температуры тела до 37,5° С (на протяжении последних 4–5 нед.) и похудание на 5 кг за 4 мес.

С 2010 г. наблюдалась у терапевта по поводу двустороннего коксартроза, проводились краткосрочные курсы приема симптоматических препаратов медленного действия (хондроитина сульфат) и нестероидных противовоспалительных препаратов (НПВП). Прогрессирующий характер поражения тазобедренных суставов и стойко сохраняющийся болевой синдром стали причиной последовательного проведения тотального эндопротезирования обоих суставов (2013, 2014 г.). В амбулаторных условиях дальнейшее лечение остеоартроза не проводилось.

Резкое ухудшение состояния – с июня 2017 г., когда впервые отметила появлений болей в суставах и мышцах верхнего плечевого пояса и области шеи. В течение нескольких недель интенсивность суставно-мышечных болей нарастала, присоединились ночные боли, затруднения при самообслуживании, стала отмечать ежедневное повышение температуры тела до субфебрильных цифр. Появление онемения пальцев обеих кистей, парастезий (усиливались по ночам) послужило поводом к обращению к неврологу. При обследовании выявлен синдром запястного канала (туннельная нейропатия срединного нерва), носивший двусторонний характер. В июле 2017 г. в условиях травматологического отделения одного из городских стационаров были выполнены пластика карпальной связки левой кисти и невролиз срединного нерва слева. Значимого улучшения самочувствия пациентки в послеоперационном периоде не последовало, было предложено выполнение аналогичного оперативного вмешательства на другой кисти, от проведения которого она отказалась. Следует обратить внимание, что в условиях стационара не было обращено должного внимания на резкое повышение острофазовых показателей крови (СОЭ по методу Вестергрена – 78 мм/ч, СРБ – 53 мг/л).

Интенсивный суставно-мышечный синдром с конституциональными проявлениями, сохранение высокого лабораторного воспалительного ответа, отсутствие эффекта от приема НПВП послужили поводом к обращению пациентки к ревматологу в сентябре 2017 г. При объективном осмотре: состояние средней степени тяжести, выражение лица страдальческое. Нуждается в посторонней помощи при раздевании. Диффузный отек кистей, кисти с трудом сжимаются в кулак. Выявлено ограничение активных движений в обоих плечевых суставах, при заведении рук за спину и за голову, болезненность при пальпации в области бугорков головок плечевых костей, лучезапястных суставов. Узелки Гебердена и Бушара в области межфаланговых суставов кистей. Послеоперационные рубцы по передненаружной поверхности обоих бедер. По внутренним органам и системам – без особенностей.

По результатам дообследования: ревматоидный фактор (РФ) – 1,0 Ед/л, антитела к циклическому цитруллинированному пептиду (АЦЦП) – менее 7 Ед/мл (при верхней границе – до 17). Тиреотропный гормон – 4,02 мМЕ/л (при верхней границе – до 3,4) в отсутствие изменения сывороточного уровня тиреоидных гормонов. В протеинограмме отмечалось повышение содержания альфа-2-глобулинов в отсутствие изменения уровня общего белка. Уровни КФК, ЛДГ, трансаминаз, щелочной фосфатазы, кальция оставались в пределах референсных значений. Антинуклеарные антитела не обнаружены.

При проведении УЗИ плечевых суставов выявлены двусторонний синовит плечевых суставов, бурсит сумки подлопаточной мышцы, более выраженный справа.

Таким образом, у пациентки в возрасте старше 50 лет с двусторонними болями в области плечевого пояса и повышением острофазовых показателей крови (обязательные критерии) определялись дополнительные критерии: утренняя скованность более 45 мин (2 балла), отсутствие повышения в сыворотке крови РФ и АЦЦП (2 балла), двусторонний синовит плечевых суставов по результатам УЗИ (1 балл), что позволило расценить это состояние как РПМ.

Дополнительным признаком стал также хороший эффект от приема преднизолона в дозе 15 мг/сут, отмеченный через 3 сут от начала приема ГК.

Недостаточная осведомленность врачей в отношении возможного развития у пожилых пациентов РПМ послужила поводом для поздней верификации диагноза (спустя 4 мес. от дебюта заболевания) и необоснованного проведения хирургического вмешательства. Необходимо также отметить, что диффузный умеренно выраженный отек правой кисти со сгибательной контрактурой пальцев, вероятно, за счет ладонного фасциита и парастезии пальцев полностью купировались на фоне лечения ГК. Спустя 1 мес. от начала терапии ГК наблюдалось снижение уровней СОЭ до 35 мм/ч (по методу Вестергрена) и СРБ до 12 мг/л. Пациентка в течение 1 мес. вернулась к исходной массе тела. Полностью купированы субфебрилитет и артрит периферических суставов, восстановился объем активных движений в суставах, в посторонней помощи не нуждается.

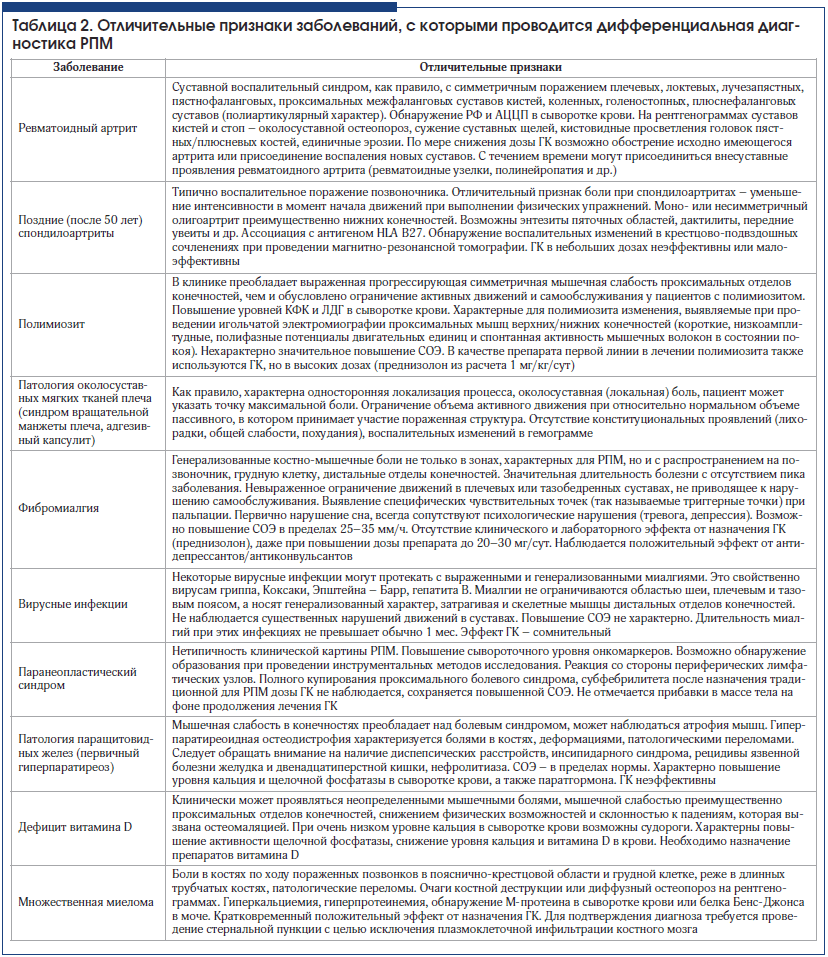

В таблице 2 представлены основные заболевания, которые включаются в круг дифференциально-диагностического поиска при установлении диагноза РПМ, и их отличительные особенности, позволяющие исключить данные состояния.

Лечение РПМ

Только для зарегистрированных пользователей

Серологическая диагностика сифилиса

Наибольшее значение в лабораторной диагностике сифилиса имеет серологическая диагностика, целью которой является выявление антител к бледной трепонеме. Материалом исследования является сыворотка крови. Забор крови, для анализа на сифилис проводится натощак из локтевой вены. Все современные методы серологической диагностики сифилиса можно разделить на трепонемные и нетрепонемные.

Нетрепонемные тесты реакция Вассермана (реакция Вассермана (RW) имеет более чем столетнюю историю, в настоящее время ее отменили) и реакция микропреципитации определяют антитела к липоидному материалу, высвобождаемому из повреждаемых при сифилисе клеток макроорганизма, а не антитела непосредственно к бледной трепонеме.

Реакция микропреципитации (РМП), микрореакция, экспресс-метод диагностики сифилиса представляет собой реакцию преципитации на стекле. Как и в реакции Вассермана, используется кардиолипиновый антиген. Качественная оценка реакции производится по объему выпавшего осадка, величине хлопьев и так же обозначается в «плюсах». Для получения результата необходимо всего 10-40 минут. РМП несколько превосходит RW по чувствительности, но уступает по специфичности. За рубежом применяются аналоги РМП – RPR и VDRL. Реакция Вассермана и реакция микропреципитации в совокупности образуют комплекс классических серологических реакций (КСР). КСР становятся положительными в середине первичного периода (его деление на серонегативный и серопозитивный как раз и определяется по КСР), во вторичном периоде КСР положительны у 98-100% больных, а при третичном – лишь у 60-70%. То есть, по мере увеличения давности заболевания позитивность КСР постепенно снижается.

Достоинства классических серологических реакций: 1) Дешевизна, простота и быстрота постановки. Особенно это характерно для реакции микропреципитации: РМП в настоящее время – главный скрининговый (отборочный) метод; 2) Нетрепонемные тесты удобно использовать для контроля излеченности сифилиса.

Недостатки классических серологических реакций: 1) Субъективность оценки результатов реакций («на глаз»); 2) Малая чувствительность при поздних формах сифилиса; 3) Главный недостаток нетрепонемных тестов – недостаточная специфичность. При их проведении часто отмечаются ложноположительные реакции (ЛПР).

Ложноположительные реакции могут быть обусловлены перекрестной реактивностью между бледной спирохетой и другими микробами, нарушениями липидного и белкового обмена, нестабильностью клеточных мембран, образованием аутоантител.

При анализе на сифилис ложноположительные реакции отмечаются при острых (малярия, инфекционный мононуклеоз и др.) и хронических (туберкулез, лепра, гепатит, боррелиоз и др.) инфекциях, инфаркте миокарда, циррозе печени, коллагенозах (особенно – при СКВ), онкопатологии, вакцинации, употреблении наркотиков, злоупотреблении алкоголем и жирной пищей. Ложноположительными могут быть КСР в последние недели беременности, после родов, а у некоторых женщин и во время mensis. Ложноотрицательные результаты КСР могут быть связаны с ВИЧ-инфекцией.

Наименее надежным методом диагностики сифилиса является реакция микропреципитации (РМП), которую нельзя применять как единственный метод для обследования доноров, беременных. При установлении диагноза сифилиса также обязательно подтверждение результатов РМП трепонемными тестами.

Трепонемные тесты на сифилис служат для подтверждения результатов нетрепонемных тестов (особенно необходимо при диагностике скрытых форм), а также для выявления сифилиса на ранних стадиях, когда КСР отрицательные.

Реакция иммунофлюоресценции (РИФ) – наиболее чувствительный метод в серологической диагностике сифилиса.

Специфичность РИФ также весьма высока. Принцип метода: к высушенным и фиксированным ацетоном к стеклу бледным трепонемам добавляется сыворотка крови больного. После промывания препарат обрабатывается сывороткой, содержащей антитела к антителам человека, меченные флюоресцином. Еще раз промывают препарат и смотрят его под люминесцентным микроскопом. Если в исследуемой сыворотке есть противотрепонемные антителафлюоресцины, будет отмечаться желто-зеленое свечение трепонем. Результаты оцениваются по степени свечения и обозначаются в «плюсах» (от + до ++++). РИФ становится положительной в первые дни первичного периода или даже в конце инкубационного периода и остается положительной во всех периодах (в том числе при поздних формах).

У РИФ есть несколько модификаций: РИФ10 более чувствительна, РИФ200 и РИФабс – более специфичны. С ликвором проводят РИФц. ЛПР при постановке РИФ бывают редко (при коллагенозах, боррелиозе).

Реакция иммобилизации бледных трепонем (РИБТ) – наиболее специфичный метод в серологической диагностике сифилиса. Принцип метода: к живым трепонемам, полученным из тканей яичка кролика после искусственного создания специфического орхита, добавляют сыворотку крови исследуемого. При наличии в сыворотке противотрепонемных антител-иммобилизинов, бледные трепонемы прекращают движение (иммобилизируются).

Позитивность РИБТ оценивают при темнопольной микроскопии, исходя из процента трепонем, утративших подвижность: 51-100% – положительная, 31-50% – слабоположительная, 21-30% – сомнительная и 0-20% – отрицательная. Антитела-иммобилизины – поздние антитела, поэтому РИБТ становится положительной лишь в конце первичного – начале вторичного периода сифилиса. В дальнейшем РИБТ остается положительной. Отмечается высокая чувствительность реакции при поздних формах сифилиса.

ЛПР при РИБТ отмечаются редко (при саркоидозе, СКВ, туберкулезе, циррозе печени). Ложноположительный результат РИБТ может быть следствием приема трепонемоцидных антибиотиков, поэтому обследование не проводят лицам, получавшим антибиотики в течение последнего месяца. Достоинствами РИФ и РИБТ являются: 1) Высокая чувствительность (особенно для РИФ); 2) Высокая специфичность (особенно для РИБТ).

Недостатки РИФ и РИБТ: 1) Техническая сложность, дороговизна методов. Особенно сложной является РИБТ, в настоящее время она применяется в основном для научных целей; 2) Субъективность оценки результатов, отсутствие автоматизации; 3) РИФ и РИБТ у больных сифилисом могут оставаться положительными в течении многих лет (и даже – пожизненно), несмотря на полученное полноценное лечение.

Поэтому эти реакции невозможно использовать для контроля излеченности. Исходя из сложности и дороговизны РИФ и РИБТ, имеет смысл применять их для диагностики поздних и скрытых форм сифилиса.

Иммуноферментный анализ (ИФА) и реакция пассивной гемагглютинации (РПГА) – новые высокочувствительные и высокоспецифичные, удобные в постановке (с возможностью автоматизации), хорошо воспроизводимые, недорогие методы серологической диагностики сифилиса. ИФА по механизму реакции, чувствительности и специфичности близок к РИФ. В обеих реакциях принимают участие одни и те же антитела. При ИФА для визуализации реакции антиген-антитело используют реакцию фермента (щелочная фосфатаза или пероксидаза хрена) с субстратом, который при этом меняет свою окраску. Интенсивность окраски определяет позитивность реакции (от + до ++++). Благодаря автоматизации, этот тест можно применять для скрининга на сифилис больших групп обследуемых: беременных, доноров, больных психоневрологических и кардиологических стационаров и др. Возможна постановка ИФА с ликвором. В настоящее время планируется замена комплекса КСР на сочетание РМП и ИФА.

Результаты ИФА (как и РИФ) становятся положительными в первые дни первичного периода или в конце инкубации и остаются положительными во всех периодах.

При постановке ИФА возможно выявление суммарных антител и дифференцированное определение трепонемоспецифических IgM и IgG. IgM появляются в крови больных лишь в первые недели и месяцы болезни, а затем – исчезают. Поэтому, их выявление при ИФА свидетельствует о наличии ранних нелеченых форм сифилиса, раннего врожденного сифилиса, реинфекции. При выявлении IgG принципиальным является их количество, что отражается с помощью коэффициента позитивности (порядок величин этого показателя варьирует при применении разных тест-систем).

При РПГА в качестве антигена используются заформалиненные эритроциты барана, покрытые антигенами патогенных бледных трепонем. При добавлении к этим эритроцитам сыворотки, содержащей специфические антитела, происходит их агглютинация.

Результаты РПГА оценивают как реактивные, слабореактивные и нереактивные.

Помимо качественного исследования, во всех тест-системах предусмотрен количественный анализ с определением титра. Как и ИФА, РПГА проста в исполнении, не требует высокой квалификации персонала и специального оборудования, возможна ее автоматизация.

РПГА становится положительной уже в инкубационном периоде и может оставаться таковой спустя много лет после выздоровления (не может использоваться для контроля излеченности). По чувствительности и специфичности РПГА не уступает, а при поздних формах и врожденном сифилисе даже превосходит РИФ и РИБТ.

ЛПР при постановке ИФА и РПГА бывают редко и возможны при трепонематозах (фрамбезия, беджель, пинта), коллагенозах, циррозе печени, лимфосаркоме, инфекционном мононуклеозе, лепре, а также у беременных. Ложноотрицательные результаты возможны у ВИЧ-инфицированных пациентов.

Разрабатываются новые высокоспецифичные методы серологической диагностики сифилиса, такие как иммуноблотинг, IgM-серология и др.

Родился 21 февраля 1866 в Бамберге. Учился в Страсбургском, Венском и Берлинском университетах, где его учителями были Р.Кох и П.Эрлих. С 1891 – ассистент Института Р.Коха, с 1901 – приват-доцент этого института, с 1902 – профессор. В 1911 Вассерман стал профессором Берлинского университета, в 1913 – директором Института экспериментальной терапии Фридриха Вильгельма в Берлине.

Основные труды ученого посвящены изучению антибактериального и антитоксического иммунитета при холере, тифе, дифтерии. Изучая эпидемию гриппа, Вассерман обнаружил явление относительного иммунитета. Доказал иммунологическую видоспецифичность белков (независимо от П.Уленгута). Предложил методы серологической диагностики туберкулеза.

Значительным достижением Вассермана стала разработка в 1906 (совместно с А.Нейссером и К.Бруном) метода диагностики сифилиса (реакция Вассермана).

Последние годы жизни занимался усовершенствованием серологической диагностики сифилиса, туберкулеза и новообразований.

Умер Август Пауль фон Вассерман в Берлине 16 марта 1925.

Клиника венерологии и дерматологии

Записаться на прием к врачу онлайн

Нажимая на кнопку «отправить заявку», Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Мы гарантируем анонимность, неразглашение персональных данных и отсутствие рекламных рассылок по указанному вами телефону. Ваши данные необходимы для обеспечения обратной связи и организации записи к специалисту клиники.

Причин по которым пациенты не могут прийти в дерматологическую клинику очень много. Мы не будем их рассматривать, а просто предложим вызвать врача на дом или офис.

Вызвать врача на дом

Нажимая на кнопку «отправить заявку», Вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Мы гарантируем анонимность, неразглашение персональных данных и отсутствие рекламных рассылок по указанному вами телефону. Ваши данные необходимы для обеспечения обратной связи и организации записи к специалисту клиники.

Адрес венерологической клиники где можно пройти обследование, курс лечения, сдать анализы без очередей и анонимно

улица Большая Татарская, дом 35, строение 3

10 минут пешком от станций метро Павелецкая, Новокузнецкая, Третьяковская

Венерология

Дерматология

Микология

Онлайн запись

Все виды анализов

Сдать мазок на половые инфекции:

Сдать анализ крови на СПИД:

Сдать анализ крови на сифилис:

Сдать анализ крови на гепатит В и С:

Сдать анализ крови на ВИЧ: