Что такое смальта в византии

Смальта

Кусочки смальты являются традиционным материалом для создания мозаичных панно. В России XVIII-XIX века смальтой (шмальтой) нередко называли и сами мозаики целиком.

Содержание

Разновидности

Смальта как цветное искусственное стекло существует нескольких видов [3] :

Свойства и особенности

История

Первые производства смальты как материала для декоративных и отделочных работ были созданы в Древнем Риме примерно во II—I веке до нашей эры, когда римская мозаика стала одним из основных художественных приемов в отделке интерьера. Производство было исключительно ручным и во многом — непредсказуемым по конечному результату. Многие римские мозаики комбинировали смальту с природным камнем — мрамором, известняком.

Значительных успехов в выплавке смальт достигли мастера Византии. В монументальной архитектуре христианских храмов до иконоборческого периода мозаика использовалась повсеместно — как в создании сложных художественных композиций на библейские темы, так и в орнаментальном украшении различных поверхностей стен, окон, дверных проемов. Особым приемом стало использование золотой смальты в качестве фона для изображений. Смальта стала основным материалом для изготовления мозаик. Выплавка смальт осуществлялась в специальных мастерских, число получаемых цветовых оттенков перевалило за сотню.

В Киевской Руси’ существовала, по крайней мере, одна мастерская по выплавке смальт. Возле Софии Киевской археологами найдены остатки производства смальт, использовавшихся для создания мозаик главного русского христианского храма той поры — образо́в Христа Вседержителя и Оранты Заступницы. Вероятно, киевской мастерской руководили византийские мастера.

После падения Византии центр стекольных производств и выплавок смальты переместился в Италию. Но высокая стоимость смальты и самих мозаичных работ привели к доминированию живописных и фресковых техник в отделке храмов, дворцов и общественных помещений. Мастера-стекловары постепенно сделали технологию выплавки смальт секретной, что также способствовало превращению процесса изготовления смальтовых мозаик в редкое и эксклюзивное искусство.

Использование кобальта в качестве пигмента в Центральной Азии известно начиная с XI века.

В Европе изобретение смальта как ярко-синего пигмента часто соотносят с именем богемского стеклодува Кристофера Шурера вновь открывшего его в 1540—1560 годах.

В XVIII веке Михаил Ломоносов фактически заново открыл технологию смальт для России. Поставив в течение 3 лет более 4 тысяч опытов, М. В. Ломоносов нашел способ получать смальты практически любого цвета. Недалеко от Ораниенбаума, в местечке Усть-Рудица М. В. Ломоносов построил фабрику цветного стекла и смальты, начавшую выпуск продукции в 1754 году.

Со смертью М. В. Ломоносова производство на фабрике сошло на нет. Тем не менее, все технологии смальт были описаны и задокументированы, в соответствии с принципами, которыми учёный руководствовался в своих исследованиях. Этот раздел его наследия примечателен тем, что, соприкасаясь другими — объединяет сразу несколько направлений: изучение свойств стёкол, особенности и условия их варки, методику укладки мозаики и художественное творчество как таковое.

Следующий этап в истории смальты в России — вторая половина XIX века. Идея замены икон и элементов оформления Исаакиевского собора мозаиками способствовала быстрому росту интереса к смальте и мозаике со стороны как ответственных за строительство лиц, так и всех, кто так или иначе считал себя причастным к архитектурному и художественному миру двух российских столиц.

Основным местом производства смальт стала мастерская Академии Художеств в Санкт-Петербурге (Мозаичная мастерская В. А. Фролова).

Кроме Исаакиевского собора еще одним монументальным объектом, полностью отделанным мозаиками из смальты, стал Храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Следующим периодом популярности смальты стало послевоенное советское время. Смальта использовалась практически повсеместно — как для создания монументальных мозаичных панно, так и для украшения станций метро (известных нам по работам Павла Корина) и остановок общественного транспорта, как для оформления помпезных общественных зданий, так и для небольших интерьерных композиций в детских садах. Отдельным направлением стало использование смальты в оформлении фонтанов в курортных и южных городах.

В конце XX века были разработаны промышленные технологии изготовления смальты, в том числе готовых мозаичных элементов заданных размеров и формы. Тем не менее, большая часть мозаик из смальты по-прежнему набирается вручную из материала, изготовленного также ручным способом.

Византийская мозаика, которая вдохновила поколения

Исторические сведения и происхождение византийской мозаики

Начало активного развития этого вида изобразительного искусства приходится на III-IV вв. В этот период происходило массовое обращение жителей Византии в христианство, возникла необходимость в строительстве многочисленных культовых сооружений: соборов и церквей.

Распространению оригинальной техники декорирования в Византийской империи поспособствовала разработка недорогой технологии изготовления смальты, которая послужила основным материалом в этом монументальном виде живописи.

Эксперименты стекловаров позволили создавать интересные разноцветные заготовки для укладки высокохудожественных образцов мозаики:

Важно! Для достижения максимального эффекта от изображений мастера стремились расширить красочную палитру, работы не прекращались до тех пор, пока не появилась возможность точной передачи цвета, оттенка, полутона.

Этапы развития

Расцвет мозаичного искусства в Византии приходится на III в., наибольший его подъем наблюдался в периоды:

Главной темой картин, расположенных в культовых помещениях, были библейские сюжеты.

Преимущества древнего отделочного материала

Смальта, применяемая при создании византийской мозаики, отличается высокими потребительскими характеристиками. Хотя стекло считается бьющимся, раздробить мелкие кусочки достаточно сложно.

По прочности и морозостойкости оно намного превосходит керамику, отсутствие пор на поверхности делает его устойчивым к воздействию атмосферных явлений.

Полученный путем плавления материал:

Стекло инертно по отношению к агрессивным химическим соединениям. Благодаря однородной структуре фрагментов мозаики, результаты истирания поверхности остаются практически незаметными.

Для очистки смальты можно использовать любые моющие средства, не опасаясь, что отделка потеряет блеск или цвет.

Художественные особенности и основы композиции

Применяя вариант установки фрагментов под разными углами, древние мастера создавали эффект игры света на неровной поверхности, изображаемые фигуры приобретали объемность.

Четкость очертаниям изображенных объектов придавали путем обрамления их ровными контурами, выложенными из кубиков более темных оттенков.

Композиции из кусочков смальты удивляют яркостью, полнотой оттенков, игрой цвета. Мозаичные картины рассчитаны на восприятие с большого расстояния, искусствоведы отмечают наличие на них некоторой неровности, бархатистости фактур и оттенков, которая оживляет изображения.

Техника изготовления

Для получения художественного произведения мозаисту требовалось точно подобрать оттенки, форму и размер каждого элемента изображения. Такая работа была по силам только хорошо обученным мастерам, ведь цветовая гамма изготавливаемой в те времена смальты была достаточно богатой, стекловары освоили процесс создания более сотни ее видов.

Для обработки фрагментов материала применяли простые слесарные инструменты, имеющиеся под рукой у каждого ремесленника. Огранка элементов позволяла получать различные геометрические формы, которые удобно укладывать в мозаичные полотна.

Чаще всего использовались:

Начиналась работа с выполнения соответствующего эскиза. Прорисовывался он полностью, потом разделялся на смысловые части и фрагменты. Над созданием полотна одновременно трудилось несколько мастеров.

Мастер определял, сколько потребуется оттенков. Например, для плавного перехода цвета на притененном лице их должно быть минимум 4.

Применение смальты с добавлением благородных металлов позволяло подчеркнуть святость участников библейских событий, придать им живость.

Применяемые материалы

При создании мозаичных картин византийские мастера использовали смальту. История ее изготовления неразрывно связана с разработкой технологии варки стекла.

Получить прозрачный материал было намного сложнее, чем сплавлять песок с добавлением золы и окислов металлов. Но первые цветные образцы не отличались эстетичностью, оттенки получались серыми, грязно-зелеными, бурыми, даже с получением черного цвета возникали сложности.

Римские мастера, создававшие свои мозаические полотна намного раньше, применяли не только стекло, которое в большинстве случаев имело желто-коричневый оттенок, но и осколки натуральных камней.

Византийцам удавалось добиваться более высоких результатов, отчасти благодаря использованию секретов, которыми обладали древние ассирийские и вавилонские стекловары.

Путем изменения толщины фольги и пробы металлического сплава достигалось изменение цвета смальты: тонко раскованное червонное золото придавало ей зеленоватый оттенок, легирование медью и серебром позволяло получать нежные розовые тона.

Отличия от римской

Римская мозаика более древняя, расцвет ее приходится примерно на III век до н.э., с византийской она имеет некоторые различия, представленные в таблице.

Основные мотивы творческого проекта

Применяемые в византийской мозаике изображения имеют разные смысловые нагрузки:

В качестве мотивов нередко использовались растения и представители фауны:

Для изображения монограммы Иисуса Христа применяются скрещенные греческие буквы Х и Р. По краям размещают символы «альфа» и «омега».

Образцы византийской мозаики

По истечении веков интерес к мозаике не исчез. До наших дней сохранились композиции, вызывающие восторг ценителей искусства. К числу шедевров относят работы, датируемые XI-XIV вв.

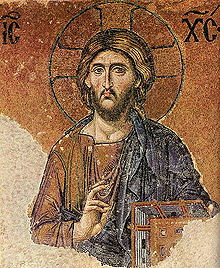

В кафедральном соборе города Чефалу, находящемся в метрополии Палермо на Сицилии, сохранилась фигура Пантократора. Изображена на ней верхняя часть тела Христа Вседержителя.

Левой рукой он удерживает раскрытое Евангелие, правой благословляет молящихся. Живость изображению придает благородный золотой фон за спиной Иисуса.

Не менее знаменито панно с изображением Девы Марии в Соборе Святой Софии в Константинополе (Стамбуле). Матерь Божья с Младенцем Христом на коленях восседает на троне.

По сторонам от нее изображены святые, в руках они держат макеты храмов. Фон изображения золотистый, его выгодно оттеняет пол, выполненный из смальты роскошного изумрудного цвета.

В соборе Святой Софии в Киеве находится панно «Причащение Апостолов», созданное в XI в. Искусствоведы считают его настоящим образцом классической школы. Над его изготовлением трудились талантливые византийские мастера, за все время существования произведение искусства ни разу не реставрировалось.

Сегодня также можно увидеть фрагменты напольной мозаики в Большом дворце Стамбула.

Наибольшее количество панно сохранилось в церкви Сан-Витале, расположенной в итальянском городе Равенне. Главным отличием изображений в этом храме является использование голубого, зеленого и белого фона.

Сами картины имеют христианскую тематику, но используемые цвета присущи произведениям поздней античности. Золотой оттенок присутствует только в мозаиках алтаря.

Хотя часть произведений византийских мастеров в результате разрушительных войн утрачена, даже дошедшие до наших дней образцы дают представление о величии этого направления искусства.

Применение в современном интерьере

Смальта отличается прочностью, долговечностью, привлекательностью. Сегодня применяется в качестве отделки для стен и фасадов, дверей и лестниц, полов и колонн.

Укладкой мозаики вручную в наше время занимаются крайне редко. Поскольку смальта поступает в продажу в виде готовых блоков на бумажной или тканевой основе, то задача мастера заключается в качественной подготовке поверхности и правильном перенесении на нее готового изображения.

Мозаики из камня и смальты в искусстве Византии

В случае с Византией можно точно назвать год, который стал точкой отсчета византийской империи, культуры, цивилизации. Император Константин I Великий перенес свою столицу в город Византии (c I века н. э. входивший в состав Римской империи) и переименовал его в Константинополь в 330 году.

Первые столетия существования Византийского государства можно рассматривать как важнейший этап в формировании мировоззрения византийского общества, опиравшегося на традиции языческого эллинизма и принципы христианства. Формирование христианства как философско-религиозной системы было сложным и длительным процессом. Христианство впитало в себя многие философские и религиозные учения того времени. Христианская догматика сложилась под сильным влиянием ближневосточных религиозных учений, иудаизма, манихейства. Оно являлось синтетической философско-религиозной системой, важным компонентом которой являлись античные философские учения. На смену непримиримости христианства со всем, что несло клеймо язычества приходит компромисс между христианским и античным миросозерцанием. Наиболее образованные и дальновидные христианские богословы поняли необходимость овладения всем арсеналом языческой культуры для использования ее в создании философских концепций.

Периоды истории византийского искусства

• раннехристианский период (так называемой предвизантийской культуры, I-III века)

• ранневизантийский период, «золотой век» императора Юстиниана I, архитектуры храма Святой Софии в Константинополе и равеннских мозаик (VI-VII века)

• иконоборческий период (VII-начало IX века). Он получил название темное время — во многом по аналогии со сходным этапом развития Западной Европы.

• период Македонского Возрождения (867—1056) Принято считать классическим периодом византийского искусства.

• период консервантизма при императорах династии Комнинов (1081—1185)

• период Палеологовского Ренессанса, возрождения эллинистических традиций (1261—1453).

По сравнению с античной мозаикой из кусочков камня смальтовые композиции отличались бoльшим разнообразием цвета, яркостью, игрой света на поверхности и, что немаловажно, были значительно доступнее по стоимости. Это и определило быстрое рапространение технологии смальты как в самой Византийской империи, так и за ее пределами (в частности, в Древней Руси)

Византийские мозаики из смальты. Ранневизантийский период

Мавзолей Галлы Плацидии в Равенне, V в.

Нижняя часть стен капеллы (до уровня высоты человеческого роста) облицована прозрачным струйчатым мрамором чуть желтоватого оттенка. Поверхности купола и арок, а также закругленные участки стен под арками (люнеты) украшены мозаиками из смальты. Кусочки смальты, имеющие неправильную форму, образуют неровную поверхность. В силу этого свет от нее отражается под разными углами, создавая не равномерный холодный блеск, а волшебное сияющее мерцание, словно трепещущее в полутьме храма.

Святой Лаврентий. Мозаика южного люнета мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. Около 440.

В верхних, больших люнетах по сторонам окон изображены апостолы в рост попарно. Они воздевают руки к куполу с крестом, в немом жесте воплощая евангельский призыв, олицетворением которого служит образ св. Лаврентия: «Возьми свой крест и следуй за Мной». Апостолы изображены таким образом, что их поворотами и жестами организуется переходящее от люнета к люнету круговое движение. Лишь верховные первоапостолы Петр и Павел в восточном люнете (там, где находится алтарь) изображены симметрично: движение здесь завершается.

В северном нижнем люнете — Христос в образе Доброго пастыря взирает на посетителя со стены над входом. Овцы гуляют вокруг Него по зеленой траве, и Он ласково прикасается к подошедшей овечке. Одет Божественный пастух в золотые одежды и восседает на пригорке, как император на троне, твердо опираясь на крест. Крест здесь выступает атрибутом власти, наподобие императорского посоха; Христос утверждает его над миром в знак триумфального шествия христианства. Фигура Сына Божьего показана в сложном контрапостном развороте: его ноги скрещены, рука тянется к овце, но голова обращена в другую сторону, и взгляд устремлен вдаль.

Христос Добрый пастырь. Мозаика северного люнета мавзолея Галлы Плацидии в Равенне. Около 440.

Характерной особенностью мозаик мавзолея Галлы является контраст двух люнетов.

Сцена с Добрым пастырем исполнена в духе античной пасторали с намеренной умилительностью образов. Розовато-зеленая гамма, тонкие переходы цвета, использование полутонов в передаче плоти демонстрируют неблекнущее очарование античности, подчеркнутое заключением композиции в тяжелую и пышную раму окружающего коробового свода.

Сцена с образом св. Лаврентия демонстрирует рождение нового художественного языка. Композиция ясна, отличается простой симметрией крупных форм. Изображение намеренно выведено на передний план. Начатки обратной перспективы (изображение решетки под сильно сокращающимся окном) создают иллюзию «опрокидывающегося» на зрителя пространства. Композиция строится не центрично и пирамидально (по примеру «Доброго пастыря»), а перекрестно, по диагоналям. Фигура св. Лаврентия запечатлена в движении. Ломкие контуры складок его одежды не падают, а взлетают и перекрещиваются в прихотливом ритме. В лице святого нет и следа мягкой красоты и психологической нейтральности пасторали. В нем остро и властно проявляется духовное начало, экстатическая озаренность мученика за веру.

Баптистерий Православных в Равенне, V в. Мозаика купола

Баптистерий (крещальня) Православных в Равенне — пример постройки центрического типа. В плане представляет собой восьмиугольник. Баптистерий декорирован при епископе Неоне (451—73 гг.). Его роскошное убранство позволяет ощутить особую пышность обряда крещения. Декорация весьма продумана с точки зрения архитектурной, причем архитектурное (обогащенный ионический ордер) и скульптурное убранство (горельефы с образами пророков) органично сочетается с мозаической росписью и входит в нее как составная часть.

Главной особенностью декорации является проведение единого мотива на всех ее уровнях — арки на колоннах либо портика с фронтоном на колоннах. Этот мотив оформляет самый нижний ярус восьмигранного баптистерия, где глубокие аркасолии чередуются с ложными нишами. Во втором ярусе он умножается: арки, обрамляя скульптуры пророков, окружают оконные проемы. В более сложном и богатом виде тот же мотив встречается в третьем, мозаическом ярусе декорации. Здесь этот мотив воплощен иллюзионистически: он воспроизводит пространство базилики, где портики с епископскими креслами и фруктовые деревья располагаются по сторонам апсид, в которых представлены троны с крестами или алтари с раскрытыми Евангелиями на престолах. Выше, в самом последнем ярусе, окружающем центральный медальон, мотив арки на колоннах выступает в скрытом виде: колонны становятся здесь роскошными золотыми канделябрами, разделяющими фигуры апостолов, а арки или фронтоны — изгибами драпировки, провисающей фестонами с рамы центрального медальона.

Декорация баптистерия тесно связана с темой Небесного Иерусалима, открывающегося взору христианина в сцене Крещения Спасителя (Богоявления), расположенной в куполе, непосредственно над крестильной купелью. Декорация кажется «вписанной» в сферу купола, это достигается особым приемом: фигуры и разделяющие их элементы трактованы как своего рода радиусы — золотые лучи, исходящие от центрального диска. Тема Горнего Иерусалима объясняет наличие венцов в руках апостолов: это они сядут на двенадцать престолов, чтобы судить двенадцать колен Израилевых. Так Крещение сразу поставлено в контекст поиска доброго ответа на суде Христовом, и пышно плодоносящие деревья в разрезах символических базилик третьего яруса — образ христианской души, приносящей добрый плод. Суд же состоит в том, что «Свет пришел в мир», и мотив света, истекающего от центрального медальона с Христом, обозначенный белыми и золотыми потоками (в уровне апостольского круга), обретает в композиции особое значение.

Баптистерий Православных в Равенне. V в. Мозаика купола.

Центральный медальон, содержащий сцену крещения Христа (Богоявление).

Вокруг Центрального медальона — апостольский круг.

Тема Горнего Иерусалима выступает в тесном сплетении с темой земной церкви. Наряду с перспективой видения Небесного Града в сцене Богоявления, не менее существенна здесь тема передачи власти и благодати. От принимающего Крещение Спасителя (центральный медальон) благодатная энергия через апостолов (радиальные лучи) передается земной церкви (ее символизируют алтари и епископские седалища третьего уровня декорации). Это истечение благодатной энергии мыслится непрерывным, постоянным.

Идея неиссякаемости, бесконечности этого потока подчеркивается особенностью композиции апостольского круга: в нем нет ни начала, ни конца, нет центра, к которому бы двигались ученики Христовы. Точнее, этот центр расположен за пределами самого круга, это образ Спасителя на центральном медальоне. Живопись в целом весьма эффектна. Фигуры апостолов показаны в движении. Крупность их шага подчеркивается широко расставленными ногами и изгибом бедер. Иллюзия пространства еще присутствует: поверхность, по которой ступают апостолы, выглядит более светлой, чем таинственный и бездонный синий фон основного изображения. Тяжелые и пышные одежды напоминают великолепие римских патрицианских одеяний. В апостольских хитонах варьируются только два цвета — белый, олицетворяющий свет, и золото — свет небесный. Лишь разноцветные тени (серые, голубые, сизые) оттеняют эти светоносные ризы. Золотые одежды уподоблены тонкой воздушной ткани — она ложится пышными, словно вздувающимися складками. Белая ткань, напротив, застывает неестественно ломкими складками.

Тема Богоявления — это в первую очередь тема истечения света, дарования света. Апостолы показаны как носители этого предвечного света, поскольку они несут свет христианского просвещения — просвещения истиной. Лики апостолов внушительны, каждый из них обладает ярко выраженной индивидуальностью. Они предстают как реальные личности, чему способствует неотработанная пока еще типология и иконография христианских образов. Крупные носы, резко очерченные носо-губные складки, рельефные морщины, мощно выступающие затылки, пухлые губы, выразительные взгляды. В этих образах, уподобленных римским патрициям, угадывается невероятная внутренняя энергия, что символизирует могущество христианской церкви V века, ставшей практически единственным духовным и политическим авторитетом в западном мире.

Большой императорский дворец в Константинополе. V в.

Орел и змея. Мозаика пола Большого императорского дворца в Константинополе. V в.

Олень и змея. Мозаика пола Большого императорского дворца в Константинополе. V в.

Заяц и собаки. Мозаика пола Большого императорского дворца в Константинополе. V в.

Мальчик с корзиной. Мозаика пола Большого императорского дворца в Константинополе. V в.

Пасторальная сцена. Мозаика пола Большого императорского дворца в Константинополе. V в.

Церковь Сан-Витале в Равенне, VI век

В композициях господствует идеальная уравновешенность. Архитектурные формы, растительные мотивы, человеческие тела, уподобленные простейшим геометрическим фигурам, словно вычерчены по линейке. Драпировки не имеют ни объема, ни живой мягкости. Ни в чем нет живого ощущения вещества, хотя бы отдаленного намека на природное дыхание. Пространство окончательно утрачивает какое-либо сходство с реальностью.

Базилика Сант-Аполлинаре Нуово в Равенне, VI век

В изображении мучеников и мучениц четко прослеживается тенденция, которую можно назвать сакрализацией стиля. Изображение намеренно стремится отрешиться от каких бы то ни было конкретных жизненных ассоциаций. Исчезает даже отдаленный намек на воображаемое пространство или среду действия — все свободное пространство занимает бесконечный золотой фон. Цветы под ногами волхвов и мучениц играют чисто символическую роль и еще больше подчеркивают ирреальность изображенного.

Базилика Сант-Аполлинаре ин Классе в Равенне, VI век

Стиль мозаик обнаруживает явственные признаки западного вкуса. Формы абстрактны и нарочито упрощены, в композиции господствует линейный ритм. Широкие и бесплотные пятна силуэтов окрашены ровным цветом, только он, собственно, и сохраняет выразительность. Внешняя нарядность, цветовая звучность компенсируют анемичность и аморфность стиля.

Византийские мозаики из смальты. Эпоха династии Комнинов

Мозаики из смальты в церкви Успения Богоматери, Дафни

Наиболее ярким и завершенным проявлением византийского стиля конца XI столетия и эпохи Комнинов являются мозаики церкви Успения Богоматери в Дафни, близ Афин, представляющие уникальное явление в истории византийского искусства. Храм декорирован отчасти по классической схеме: в куполе — Пантократор с шестнадцатью пророками в простенках барабана, в апсиде — Богоматерь с поклоняющимися пророками. Однако большое количество праздничных сцен расположено на плоских поверхностях стен, а не только на переходных элементах архитектуры между прямоугольными и круглыми частями или арочных проходах.

Мозаики Дафни создают ощущение праздничности, незамутненного спокойствия и вселенской гармонии. Из живописи полностью исчезают какие бы то ни было мрачные тона, а евангельские образы исполняются поэтической красоты. Даже в сценах страстей нет и намека на страсти и пафос страдания и жертвы. В этот мир благородной и нейтральной красоты не вмещаются кровь, боль и терновый венец Распятия.

В мозаиках Дафни нарастают повествовательные тенденции: сцен становится больше, в них появляются пейзаж, элементы архитектуры, большее внимание уделено сюжету. Однако главным побуждением мастера отнюдь не является тяга к выраженному развитию рассказа. Тщательно отобранные детали, идеальный характер действия, отсутствие каких бы то ни было эмоций и, тем более, экспрессии и духовного напряжения фиксируют мир не как процесс, а как состояние. Художника скорее интересует не что происходит, а как происходит.

Крещение Христа. Мозаика церкви Успения Богоматери в Дафни. Около 1100

В Дафни получили развитие композиционные принципы византийской живописи. Композиции мозаик очень свободны, исполнены широкого дыхания не занятого формами пространства. Характерна не просто статуарность, но идеальная завершенная округлость объемов, уподобляющая фигуры росписи прекрасной круглой скульптуре. Изменилось соотношение фигур между собою и с пространством: персонажи изображены в самых разных ракурсах и разворотах, обилие трехчетвертных и профильных абрисов создает постоянное движение объемов из глубины наружу. Объемные, но легкие ткани демонстрируют пластику тел и одновременно отстают от поверхности, как бы слегка отдуваемые ветром.

Явление ангела Иоакиму. Мозаика церкви Успения Богоматери в Дафни. Около 1100

В ликах поразительны особая холодноватая красота, безмятежность, бесконечное удаление от мира страстей и эмоций. Даже миловидные нежные типы (Богоматерь, ангелы) полностью отвлечены от душевной умилительности. Ощущение идеального бесстрастия уподобляет образ человека и Богочеловека бесстрастию идеально устроенного и упорядоченного космоса. Цветовая палитра смальты приобретает особую воздушность и внутреннее сияние. Необыкновенное богатство цветовых переливов, мгновенно преображающих основной тон, вызывает ощущение колеблющейся поверхности тканей. Все цвета взяты в едином, холодновато-серебристом ключе с преобладанием пепельных, серебристых, голубых, холодных розовых и сияющих сапфировых оттенков. Золотая смальта фонов выглядит неплотной и прозрачной благодаря светлому, чуть зеленоватому оттенку золота.

Мозаики из собора в Чефалу

Мозаики базилики в Чефалу (Сицилия) относятся к классическому направлению искусства комниновской эпохи, продолжавшему жить на протяжении всего XII столетия. Создание мозаик в Чефалу совпало с царствованием Мануила Комнина, временем широкой экспансии византийского искусства, блистательной работы константинопольских художников по всему миру, реанимирующих славу великой Римской империи, о возрождении величия которой грезил император.

Ансамбль был исполнен константинопольскими мастерами по заказу норманнского короля Роджера II. Композиции сочетают византийское совершенство художественного исполнения и глубину духовного смысла с необыкновенной, чуть варварского толка, праздничной роскошью. Важнейший элемент мозаичной декорации собора — монументальное изображение Христа Пантократора в конхе апсиды. Этот типично византийский образ традиционно занимал в греческих храмах центральный купол. В руке Христа Евангелие, на развороте которого читается строка: «Я есмь Свет Мира». Отражая двойственный характер сицилийской культуры того времени, надпись воспроизведена на двух языках, на одной странице — на латыни, на другой — по-гречески, хотя при этом само изображение явно принадлежит византийскому мастеру.

Лик Христа исполнен величия, однако в нем нет той суровой отчужденности и духовного накала, которые характерны для восточнохристианских представлений о Христе как о «грозном Судии». Композиция отличается ясностью, строгостью, прозрачностью художественного языка и внутреннего смысла. Фигура Христа полна изящества и особого благородства форм.

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов