Что такое сосочковые мышцы и где они располагаются

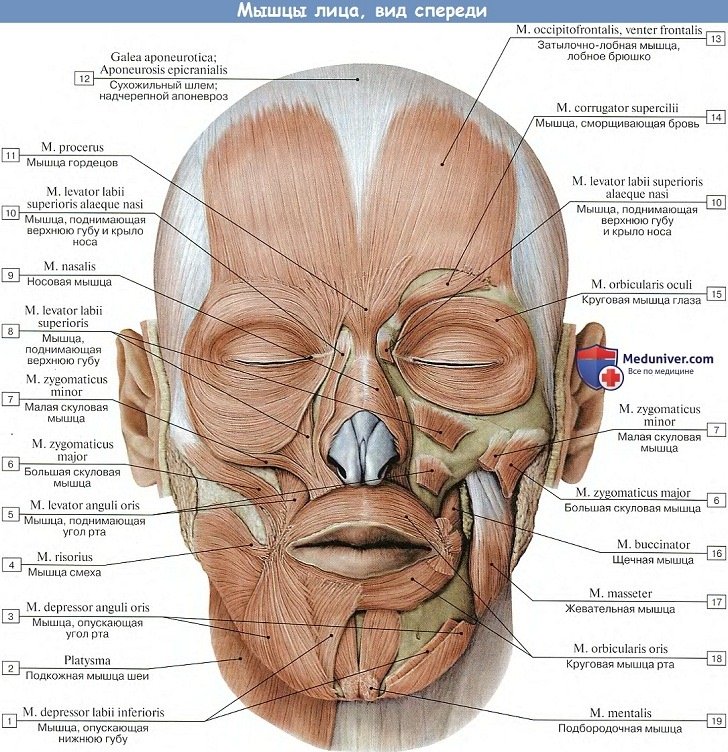

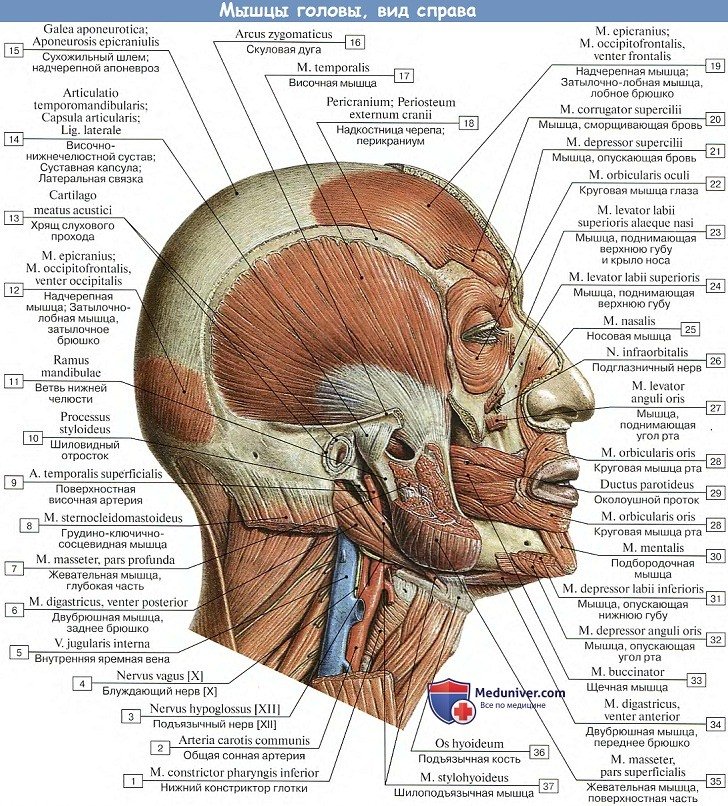

Мышцы головы. Мимические мышцы или мышцы лица

Висцеральная мускулатура головы, имевшая ранее отношение к внутренностям, заложенным в области головы и шеи, частью превратилась постепенно в кожную мускулатуру шеи, а из нее путем дифференциации на отдельные тонкие пучки — в мимическую мускулатуру лица. Этим и объясняется теснейшее отношение мимических мышц к коже, которую они и приводят в движение. Этим же объясняются и другие особенности строения и функции этих мышц.

Так, мимические мышцы в отличие от скелетных не имеют двойного прикрепления на костях, а обязательно двумя или одним концом вплетаются в кожу или слизистую оболочку. Вследствие этого они не имеют фасций и, сокращаясь, приводят в движение кожу. При расслаблении их кожа в силу своей упругости возвращается к прежнему состоянию, поэтому роль антагонистов здесь значительно меньшая, чем у скелетных мышц.

Мимические мышцы представляют тонкие и мелкие мышечные пучки, которые группируются вокруг естественных отверстий: рта, носа, глазной щели и уха, принимая так или иначе участие в замыкании или, наоборот, расширении этих отверстий.

Замыкатели (сфинктеры) обычно располагаются вокруг отверстий кольцеобразно, а расширители (дилататоры) — радиарно. Изменяя форму отверстий и передвигая кожу с образованием разных складок, мимические мышцы придают лицу определенное выражение, соответствующее тому или иному переживанию. Такого рода изменения лица носят название мимики, откуда и происходит название мышц. Кроме основной функции — выражать ощущения, мимические мышцы принимают участие в речи, жевании и т. п.

Укорочение челюстного аппарата и участие губ в членораздельной речи привели к особенному развитию мимических мышц вокруг рта, и, наоборот, хорошо развитая у животных ушная мускулатура у человека редуцировалась и сохранилась лишь в виде рудиментарных мышц.

Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности глаз

2. М. procerus, мышца гордецов, начинается от костной спинки носа и апоневроза m. nasalis и оканчивается в коже области glabellae, соединяясь с лобной мышцей. Опуская кожу названной области книзу, вызывает образование поперечных складок над переносьем.

3. М. orbicularis oculi, круговая мышца глаза, окружает глазную щель, располагаясь своей периферической частью, pars orbitalis, на костном краю глазницы, а внутренней, pars palpebralis, на веках. Различают еще и третью небольшую часть, pars lacrimals, которая возникает от стенки слезного мешка и, расширяя его, оказывает влияние на всасывание слез через слезные канальцы.

Pars palpebralis смыкает веки. Глазничная часть, pars orbitalis, при сильном сокращении производит зажмуривание глаза.

В m. orbicularis oculi выделяют еще небольшую часть, залегающую под pars orbitalis и носящую название m. corrugator supercilii, сморщиватель бровей. Эта часть круговой мышцы глаза сближает брови и вызывает образование вертикальных морщин в межбровном промежутке над переносьем. Часто, кроме вертикальных складок, над переносьем образуются еще короткие поперечные морщины в средней трети лба, обусловленные одновременным действием venter frontalis. Такое положение бровей бывает при страдании, боли и характерно для тяжелых душевных переживаний.

Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности рта

4. М. levator labii superioris, мышца, поднимающая верхнюю губу, начинается от подглазничного края верхней челюсти и оканчивается преимущественно в коже носогубной складки. От нее отщепляется пучок, идущий к крылу носа и получивший поэтому самостоятельное название — m. levator labii superioris alaeque nasi. При сокращении поднимает верхнюю губу, углубляя sulcus nasolabialis; тянет крыло носа кверху, расширяя ноздри.

5. М. zygomaticus minor, малая скуловая мышца, начинается от скуловой кости, вплетается в носогубную складку, которую углубляет при сокращении.

6. М. zygomaticus major, большая скуловая мышца, идет от facies lateralis скуловой кости к углу рта и отчасти к верхней губе. Оттягивает угол рта кверху и латерально, причем носогубная складка сильно углубляется. При таком действии мышцы лицо становится смеющимся, поэтому m. zygomaticus является по преимуществу мышцей смеха.

7. М. risorius, мышца смеха, небольшой поперечный пучок, идущий к углу рта, часто отсутствует. Растягивает рот при смехе; у некоторых лиц вследствие прикрепления мышцы к коже щеки образуется при ее сокращении сбоку от угла рта небольшая ямочка.

8. M. depressor anguli oris, мышца, опускающая угол рта, начинается на нижнем краю нижней челюсти латеральнее tuberculum mentale и прикрепляется к коже угла рта и верхней губы. Тянет книзу угол рта и делает носогубную складку прямолинейной. Опускание углов рта придает лицу выражение печали.

9. М. levator anguli oris, мышца, поднимающая угол рта, лежит под m. levator labii superioris и m. zygomaticus major — берет начало от fossa canina (отчего ранее называлась m. caninus) ниже foramen infraorbitale и прикрепляется к углу рта. Тянет кверху угол рта.

10. М. depressor labii inferioris, мышца, опускающая нижнюю губу. Начинается на краю нижней челюсти и прикрепляется к коже всей нижней губы. Оттягивает нижнюю губу вниз и несколько латерально, как это, между прочим, наблюдается при мимике отвращения.

11. М. mentalis, подбородочная мышцаг отходит от juga alveolaria нижних резцов и клыка, прикрепляется к коже подбородка. Поднимает кверху кожу подбородка, причем на ней образуются небольшие ямочки, и подает кверху нижнюю губу, придавливая ее к верхней.

12. М. buccinator, щечная мышца, образует боковую стенку ротовой полости. На уровне второго верхнего большого коренного зуба сквозь мышцу проходит проток околоушной железы, ductus parotideus. Наружная поверхность m. buccinator покрыта fascia buccopharyngea, поверх которой залегает жировой комок щеки. Ее начало — альвеолярный отросток верхней челюсти, щечный гребень и альвеолярная часть нижней челюсти, крыло-нижнечелюстной шов. Прикрепление — к коже и слизистой оболочке угла рта, где она переходит в круговую мышцу рта. Оттягивает углы рта в стороны, прижимает щеки к зубам, сжимает щеки, предохраняет слизистую оболочку ротовой полости от прикусывания при жевании.

13. М. orbicularis oris, круговая мышца рта, залегающая в толще губ вокруг ротовой щели. При сокращении периферической части m. orbicularis oris губы стягиваются и выдвигаются вперед, как при поцелуе; когда же сокращается часть, лежащая под красной губной каймой, то губы, плотно сближаясь между собой, заворачиваются внутрь, вследствие чего красная кайма скрывается.

М. orbicularis oris, располагаясь вокруг рта, выполняет функцию жома (сфинктера), т. е. мышцы, закрывающей отверстие рта. В этом отношении он является антагонистом радиарным мышцам рта, т. е. мышцам, расходящимся от него по радиусам и открывающим рот (mm. levatores lab. sup. et anguli oris, depressores lab. infer, et anguli oris и др.).

Мимические мышцы или мышцы лица. Мышцы окружности носа

14. М. nasalis, собственно носовая мышца, развита слабо, частично прикрыта мышцей, поднимающей верхнюю губу, сжимает хрящевой отдел носа. Ее pars alaris опускает крыло. носа, а т. depressor septi (nasi) опускает хрящевую часть носовой перегородки.

Сосочковые мышцы сердца: для чего они нужны и за что отвечают?

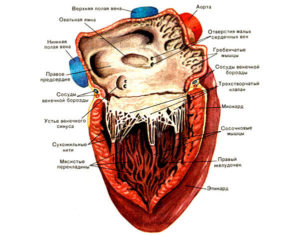

Сосочковые мышцы входят в структуру клапанного аппарата и расположены в левом и правом желудочках сердца. Все их волокна сокращаются синхронно с систолой, регулируя закрытие клапанов.

Нарушение целостности папиллярных мышц относится к разновидности внутренних разрывов сердца. Такое состояние чаще всего развивается при расстройствах кровообращения в венечных артериях, как последствие острого инфаркта миокарда. Летальность от разрыва сосочковых мышц достигает 1% в течение первых двух недель.

Что представляют собой сосочковые мышцы сердца?

Анатомическая классификация сосочковых мышц (СМ):

Названия мышц соответствуют створкам клапана, к которым они крепятся при помощи хорд (тонких сухожильных нитей).

Схема папиллярных мышц у каждого человека индивидуальная:

Следовательно, выделяют три вида СМ:

Форма папиллярных мышц также варьируется:

Колеблется и общее количество сосочковых мышц у каждого индивидуума (от 2 до 6), поэтому створку клапана могут удерживать сразу несколько СМ.

Количество элементов связано с шириной сердца (чем уже – тем меньше папиллярных мускулов, и наоборот).

Высота мышц напрямую зависит от длины полости камеры. Толщина СМ колеблется от 0,75 до 2,6 см в левом желудочке, и 0,85-2,9 см – в правом. Эти два показателя пребывают в обратно пропорциональной зависимости (чем длинней мышца, тем она уже, и наоборот). Длина папиллярных мышц у мужчин на 1-5 мм больше, чем у женщин.

Основные функции

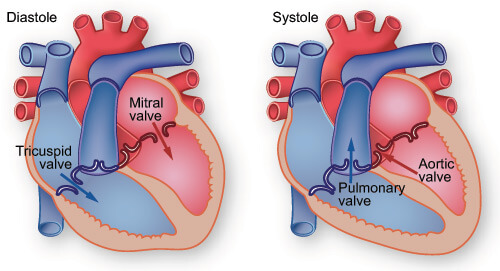

Конечная цель работы сосочковых мышц – обеспечение однонаправленного тока крови из предсердия в желудочек.

Во время систолы желудочков СМ сокращаются синхронно с миокардом и регулируют натяжение сухожильных хорд, крепящихся к краям атриовентрикулярных клапанов. Они натягивают створки на себя, не давая вернуться крови внутрь предсердий во время систолы. Тем самым, при помощи папиллярных мышц создается достаточный градиент давления на легочном и аортальном клапанах.

В начальной стадии систолы желудочков полулунные (аортальный и легочной) клапаны еще закрыты, а кровь по пути наименьшего сопротивления направляется обратно в предсердия. Но этому препятствует сокращение сосочковых мышц и быстрое смыкание створок клапана. На некоторое время создаются замкнутые полости желудочков, необходимые для нагнетания достаточного давления открытия полулунных клапанов.

Сосочковые мышцы обеспечивают правильное функционирование клапанной системы сердца. СМ не крепятся к створкам аортального и клапана легочной артерии, поскольку для их пассивного смыкания не требуется резкого перепада градиента давления.

Клапаны атриовентрикулярных соединений более массивны и требуют для эффективного закрытия быстрого и сильного давления обратного тока крови на протяжении нескольких миллисекунд.

Патологии

Патологические изменения в папиллярных мышцах могут возникать как первично, так и вследствие заболеваний других частей сердца.

Первичное поражение СМ в виде гипоплазии или аплазии встречается при:

Врожденные пороки митрального клапана (МК), которые служат основанием для дефекта папиллярных мышц:

Во всех вышеперечисленных случаях неполноценные сосочковые мышцы усугубляют клинические проявления клапанной недостаточности.

Ткани СМ могут поражаться опухолевым процессом (чаще всего – лимфомой). Также папиллярные мышцы нередко подвергаются повреждению вследствие инфекционных заболеваний (эндокардита, ревматизма).

После перенесенной язвенного варианта инфекционного эндокардита наблюдается сращение между собой соседних сосочковых мышц с формированием клапанного порока с преобладанием недостаточности.

Изменения папиллярных мышц при пороках трикуспидального клапана:

Изменения структуры сосочковых мышц при приобретенном стенозе митрального клапана:

Увеличение в размере СМ наблюдается при гипертрофической кардиомиопатии, поскольку папиллярные мышцы – продолжение внутреннего слоя миокарда желудочков. Увеличенные в размерах СМ сокращают полезный объем левых отделов, что снижает фракцию выброса и усугубляет гемодинамические расстройства.

В последние 70 лет появился термин «цирротическая кардиомиопатия» – изменение структуры и функционирования миокарда вследствие метаболических и гемодинамических расстройств, вызванных циррозом печени. Нарушение сократительной функции папиллярных мышц у таких пациентов ведет к формированию митральной и трикуспидальной недостаточности при интактной (неповрежденной) ткани клапана.

Разрыв сосочковых мышц

Разрыв сосочковой мышцы – тяжелое состояние, вызванное травмой или инфарктом миокарда с последующим «растворением» волокон. Такое осложнение в 5% случаев становится причиной смерти пациента.

Чаще некрозу подвергается задняя папиллярная мышца, что объясняется более скудным кровоснабжением в сравнении с передней.

Вследствие разрыва СМ во время систолы желудочка одна из створок митрального клапана (МК) проваливается в полость левого предсердия. Несостоятельность МК способствует перемещению крови в обратном направлении, что вызывает тяжелую недостаточность. Нарушение оттока жидкости ведет к повышению давления в легочных венах (кардиогенный отек) и падению показателей системной гемодинамики.

Основные симптомы и параклинические признаки разрыва:

Лечение разрывов сосочковых мышц – исключительно хирургическое, после предварительной медикаментозной стабилизации показателей. Суть вмешательства в постановке искусственного МК или удалении части створки с пластикой атриовентрикулярного отверстия. Ранняя летальность достигает 50% после ургентных кардиохирургических операций.

Также при Q-инфаркте миокарда у большинства пациентов к концу первой недели развивается дисфункция СМ, обусловленная ишемией и ремоделированием (перестройкой) мышечного «каркаса». Хирургического лечения это состояние не требует, симптомы уменьшаются на фоне интенсивной терапии инфаркта.

Выводы

Полный разрыв папиллярной мышцы сопровождается высоким риском смерти в течение суток. Надрыв СМ или повреждение одной из нескольких головок приводит к менее выраженной митральной регургитации с возможностью экстренного вмешательства и коррекции состояния. Острый инфаркт миокарда – опасная патология, которая угрожает жизни пациента даже после восстановления основной функции сердца. Необходимость длительного наблюдения в условиях кардиоцентра продиктована риском ранних осложнений, в том числе разрыва папиллярных мышц.

Для подготовки материала использовались следующие источники информации.

Сосочковые мышцы сердца

Сосочковые мышцы сердца имеют еще другое название — папиллярные.

Анатомия сосочковых мышц сердца

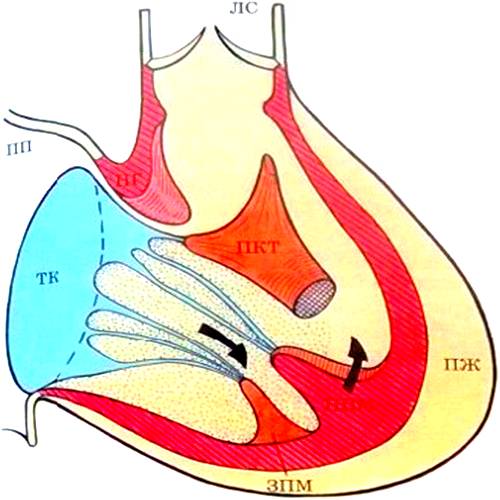

Передняя и септальная створки обычно больше задней, прикрепляющейся к задней и передней группам сосочковых мышц. Септальная створка посредством сухожильных нитей прикрепляется к задней папиллярной мышце и папиллярной мышце конуса, а передняя — к последней и передней папиллярным мышцам.

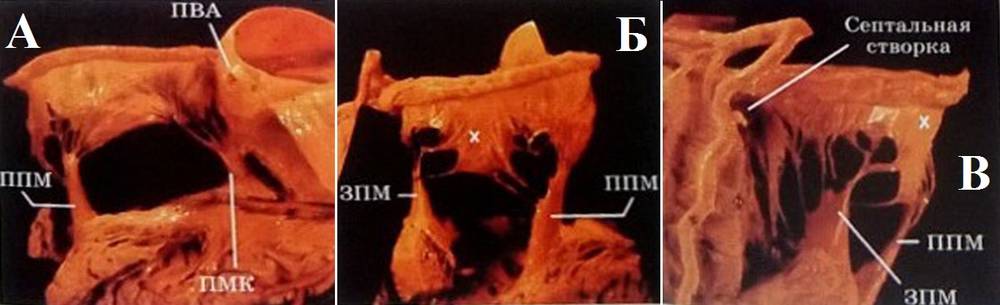

Таким образом, в правом желудочке следует различать три группы сосочковых мышц сердца, образующих переднюю и заднюю папиллярные мышцы и папиллярную мышцу конуса (мышца Ланцизи).

Видны три группы папиллярных мышц: передняя (ППМ), задняя (ЗПМ) и медиальная, прикрепляющаяся к перегородочнокраевой трабекуле (ПКТ). Трехстворчатый клапан (ТК) отделен от подлегочного инфундибулума наджелудочковым гребнем (НГ).

ПП — правое предсердие, ЛС — легочный ствол

От них отходят тонкие, неодинаковой длины сухожильные нити (chordae tendinae), фиксированные к поверхности створок трехстворчатого клапана. Кроме того, как уже отмечалось, к медиальной створке трехстворчатого клапана может прикрепляться ряд коротеньких сухожильных нитей, отходящих непосредственно от межжелудочковой перегородки. Сухожильные нити, расходящиеся веерообразно от сосочковых мышц сердца к створкам трехстворчатого клапана, полностью располагаются в синусной части правого желудочка, а линия, проходящая вдоль точек их отхождения от папиллярных мышц, служит границей синусной части. Отсутствие сухожильно-хордального натягивающего аппарата трехстворчатого клапана и синусной части правого желудочка свидетельствует о его несформированности, и такую правожелудочковую камеру нельзя квалифицировать как полноценный желудочек.

Передняя папиллярная мышца является самой большой, принимает веерообразную хорду от передне-задней комиссуры и участвует в поддержке передней створки. Она тесно связана с модераторным пучком и, будучи его продолжением, в зрелом сердце отходит от него и париетальной стенки правого желудочка.Задняя папиллярная мышца короче передней, она осуществляет поддержку задней створки и принимает веерообразную хорду от заднесептальной комиссуры.

К мышце Ланцизи, представляющей собой заднее продолжение перегородочно-краевой трабекулы, прикрепляются хорды от септальной и передней створок и веерообразная хорда от комиссуры между ними.

ППМ — передняя папиллярная мышца. ЗПМ — задняя капиллярная мышца. ПВА — правая венечная артерия, ПМК — папиллярная мышца конуса

Поскольку гемодинамические условия в правом желудочке отличаются от таковых в левом (давление, генерируемое правым желудочком, в норме не превышает 30 мм рт. ст.), понятно, что сосочковые мышцы сердца в правом желудочке существенно тоньше, чем в левом.

Диагностика малых аномалий сердца при аутопсийном исследовании. инструкция по применению

Анатомия сердца: Правый желудочек. Левый желудочек

Оглавление темы “Анатомия и строение сердца”:

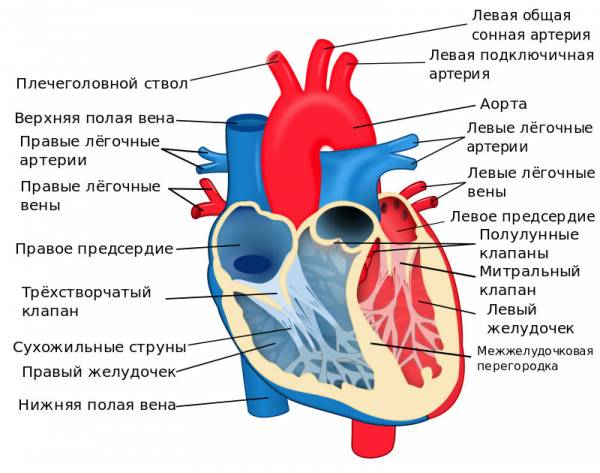

Ostium atrioventriculare dextrum, ведущее из полости правого предсердия в полость правого желудочка, снабжено трехстворчатым клапаном, valva atrioventricularis dextra s.

Три створки клапана обозначаются по месту их расположения как cuspis anterior, cuspis posterior и cuspis septalis.

Свободными краями створки обращены в желудочек. К ним прикрепляются тонкие сухожильные нити, chordae tendineae, которые своими противоположными концами прикреплены к верхушкам сосочковых мышц, musculi papillares. Сосочковые мышцы представляют собой конусовидные мышечные возвышения, верхушками своими выступающие в полость желудочка, а основаниями переходящие в его стенки.

В правом желудочке обычно бывают три сосочковые мышцы: передняя, наибольшая по своей величине, дает начало сухожильным нитям к передней и задней створкам трехстворчатого клапана; задняя, меньших размеров, посылает сухожильные нити к задней и перегородочной створкам и, наконец, m. papillaris septalis, не всегда имеющаяся мышца, дает сухожильные нити обыкновенно к передней створке. В случае ее отсутствия нити возникают непосредственно из стенки желудочка.

В области conus arteriosus стенка правого желудочка гладкая, на остальном протяжении внутрь вдаются мясистые трабекулы, trabeculae carneae.

Кровь из правого желудочка поступает в легочный ствол через отверстие, ostium trunci pulmonalis, снабженное клапаном, valva trunci pulmonalis, который препятствует возвращению крови из легочного ствола обратно в правый желудочек во время диастолы. Клапан состоит из трех полу лунных заслонок. Из них одна прикрепляется к передней трети окружности легочного ствола (valvula semilunaris anterior) и две — сзади (valvulae semilunares dextra et sinistra).

На внутреннем свободном краю каждой заслонки имеется посередине маленький узелок, nodulus valvulae semilunaris, по сторонам от узелка тонкие краевые сегменты заслонки носят название lunulae valvulae semilunaris. Узелки способствуют более плотному смыканию заслонок.

Левый желудочек, ventriculus sinister, имеет форму конуса, стенки которого по толщине в 2 — 3 раза превосходят стенки правого желудочка (10—15 мм против 5 — 8 мм).

Толщина стенок предсердий соответственно их функции еще менее значительна (2 — 3 мм).

Отверстие, ведущее из полости левого предсердия в левый желудочек, ostium atrioventriculare sinistrum, овальной формы, снабжено левым предсердно-желудочковым (митральным) клапаном, valva atrioventricularis sinistra (mitralis), из двух створок которого меньшая расположена слева и сзади (cuspis posterior), большая — справа и спереди (cuspis anterior). Свободными краями створки обращены в полость желудочка, к ним прикрепляются chordae tendineae.

Musculi papillares имеются в левом желудочке в числе двух — передняя и задняя; каждая сосочковая мышца дает сухожильные нити как одной, так и другой створке valvae mitralis. Отверстие аорты называется ostium aortae, а ближайший к нему отдел желудочка — conus arteriosus.

Клапан аорты, valva aortae, имеет такое же строение, как и клапан легочного ствола.

Одна из заслонок, valvula semilunaris posterior, занимает заднюю треть окружности аорты; другие две, valvulae semilunares dextra et sinistra, — правую и левую сторону отверстия.

Перегородка между желудочками, septum interventriculare, представлена главным образом мышечной тканью, pars muscularis, за исключением самого верхнего участка, где имеется лишь фиброзная ткань, покрытая с обеих сторон эндокардом, pars membranасеa. Pars membranacea соответствует участку неполного развития межжелудочковой перегородки животных. Здесь нередко встречаются аномалии в виде дефектов в перегородке.

Дополнительно: фотографии клапанов сердца Дополнительно: фотографии клапанов сердца Другие видео уроки по данной теме находятся: Здесь.

– Также рекомендуем “Строение стенок сердца. Миокард.”

Особенности строения мышцы верхних сердечных камер

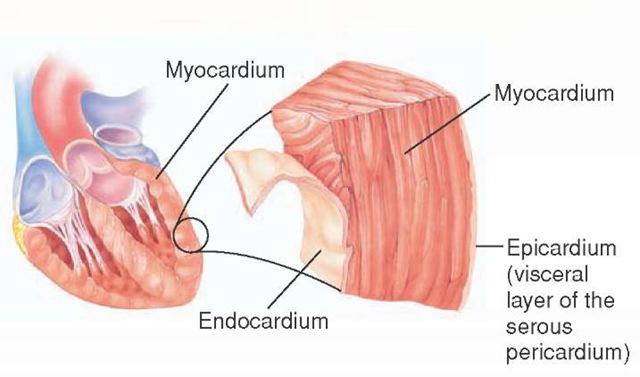

Строение мышцы сердца

Верхние камеры или предсердия обладают меньшей толщиной сердечной мышцы по сравнению с нижними. Миокард верхних «этажей» сложноустроенного «здания» — сердца, имеет 2 слоя. Наружный слой — общий для обеих предсердий, его волокна идут горизонтально и окутывают две камеры сразу. Внутренний слой включает в себя продольно расположенные волокна, они уже являются раздельными для правой и левой верхней камеры. Следует отметить, что мышечная ткань предсердий и желудочков не связана между собой, волокна данных структур не переплетаются, благодаря чему обеспечивается возможность раздельного их сокращения.

Строение тканей сердца

Стенку сердца составляют три слоя:

Причины увеличения желудочка

Для того, чтобы произошло увеличение желудочка, он должен продолжительное время находиться в условиях перегрузки объемом либо давлением. В таких условиях сердечная мышца начинает приспосабливаться для того, чтобы работать также эффективно и без любых потерь. Если ЛЖ перегружается давлением, сердечная мышца начинает гипертрофироваться, то есть происходит утолщение стенки. Если камера испытывает перегрузку объемом, ее стенки начинают растягиваться, чтобы вместить все количество крови, которое туда попадает.

Однако, в определенное время стенка гипертрофированного левого желудочка начинает растягиваться не по причине того, что она приспосабливается к большому объему крови. Наступает срыв компенсаторных механизмов, когда энергетических резервов не достаточно, и сердечная мышца начинает испытывать дефицит кислорода и питательных веществ. Мышечные волокна растягиваются и теряют свою былую эластичность. Причинами увеличения ЛЖ могут следующие:

Принцип ЭКГ исследования

Электрокардиограмма представляет собой графическое изображение изменения электрических полей, возникающих при работе сердца. Сократительная активность сердца, первоначально регулируется с помощью электрического импульса, генерируемого синотральным (синусовым) узлом, располагающимся на вершине правого предсердия. Импульс быстро распространяется по мышечному слою предсердий в направлении сверху вниз и влево.

Достигнув атриовентрикулярного соединения, импульс значительно снижает скорость и, теперь уже в обратном направлении (слева – направо), то есть сначала охватывает левый желудочек, а затем правый. Все этапы работы сердца отражаются на кардиограмме в виде зубцов. В норме на ЭКГ выделяют 5 зубцов: Р, Q, R, S, Т.

Таблица: Соответствие обозначений, принятых в ЭКГ, длительности фаз работы сердца

| Обозначение зубца | Процесс | Длительность в норме сек. |

| Р | Возбуждение предсердий | 0,16 |

| QRS | Возбуждение желудочков | 0,08 |

| S Т | Полное возбуждение желудочков | 0,28 |

| прямая линия | Состояние покоя | 0,23 |

В процессе работы, сердце создает электрическое поле, регистрируя изменения в котором, можно получить информацию о происходящих в нем процессах. Полное электрокардиографическое обследование проводится с помощью подключения 12 электродов (отведений).

Симптомы

Увеличение ЛЖ — это не самостоятельное заболевание, а всего лишь синдром. Поэтому говорить о симптомах увеличения желудочка не совсем верно. Наличие тех или иных клинических признаков будет обуславливать основное заболевание, которое привело к подобным изменениям в миокарде ЛЖ. Необходимо уточнить и то, на какой стадии — компенсации или декомпенсации находится стенка левого желудочка. В компенсированном состоянии жалобы пациента отсутствуют, ведь сердце работает без потерь.

В данный момент произошла лишь перестройка миокарда. Когда же изнашиваются компенсаторные механизмы, пациенты начинают предъявлять основные жалобы. До этого жалобы могли быть специфичными, так как свидетельствовали о наличии у пациента основного заболевания. Когда же увеличение левого желудочка вступает в фазу декомпенсации, могут появиться следующие жалобы, которые проявляют себя вначале при выполнении физической нагрузки, а затем и в состоянии покоя. К ним относят:

Методы обследования

Одним из самых простых и доступных методов обследования сердца является электрокардиография (ЭКГ). По ней можно определить частоту сокращения сердца, выявить определить тип аритмии (если таковая имеется). Также можно обнаружить изменения ЭКГ при инфаркте миокарда.

Однако, только по результату ЭКГ диагноз не выставляется. Для подтверждения используют другие лабораторные и инструментальные методы. К примеру, чтобы подтвердить диагноз «инфаркт миокарда» кроме ЭКГ исследования нужно взять кровь на определение тропонинов и креатинкиназы (составляющие сердечной мышцы, которые при ее повреждении поступают в кровь, в норме не выявляются).

Особенно важно выполнение УЗИ при наличии хотя бы одной из жалоб: слабость, одышка, продолжительное повышение температуры тела, ощущение сердцебиения, перебои в работе сердца, боли в области сердца, моменты потери сознания, отеки на ногах. А также при наличии:

Строение тканей сердца

Стенку сердца составляют три слоя:

Слои сердца

1.Перикард (pericardium). Это — плотная соединительнотканная оболочка, которая надёжно укрывает сердце.

Перикард — двуслойная оболочка, он состоит из фиброзного (наружного) и серозного (внутреннего) слоёв. Серозный слой также расщепляется на две пластины — париетальную и висцеральную. У висцеральной пластины есть специальное название — эпикард.

Во многих авторитетных источниках вы можете увидеть, что именно эпикард является первой оболочкой сердца.

2.Миокард (myocardium). Собственно мышечная ткань сердца. Это самый мощный слой сердца. Наиболее развитый и толстый миокард формирует стенку левого желудочка, как мы уже рассматривали в начале статьи.

Посмотрите, как толщина миокарда отличается в предсердиях (на примере левого предсердия) и в желудочках (на примере левого желудочка).

3.Эндокард (endocardium). Это тонкая пластинка, которая выстилает всё внутреннее пространство сердца. Эндокард сформирован эндотелием — особой тканью, состоящей из плотно примыкающих друг к другу эпителиальных клеток. Именно с патологией эндотелия связывают развитие атеросклероза, гипертонической болезни, инфаркта миокарда и других грозных сердечно-сосудистых заболеваний.

Описание

Все клапаны сердца покрыты эндотелием. Три слоя, входящие в основу клапанного аппарата, имеют специфические особенности и называются фиброза, спонгиоза и вентрикулярис (fibrosa, spongiosa и ventricularis). Во время сердечных сокращений spongiosa, богатая гликозаминогликанами, облегчает процесс перегруппировки коллагеновых и эластичных волокон.

Вакулярные интерстициальные клетки (ВИК) находятся в обилии во всех слоях сердечных клапанов и содержат разнообразные динамически направленные составляющие. Регулирование коллагена и других компонентов структуры обеспечивается ферментами, синтезированными ВИК. Целостность клапанной ткани поддерживается взаимодействием клапанных эндотелиальных клеток (КЭК) с ВИК. Изменения и ремоделирование клапанной интерстициальной и эндотелиальной структуры способствуют нарушению свойств клапана, а в дальнейшем и клапанной функции.

Основы правильной работы клапанного аппарата:

Мясистые трабекулы — Отверстия наименьших вен

Сосочковые мышцы

, mm.papillaris. Имеют конусовидную форму и выступают в полость желудочков. Сухожильными хордами соединяются со створками предсердно-желудочковых клапанов и регулируют их положение. Рис. А, Рис. Г.

Фиброзный треугольник правый/левый

, trigonum fibrosum dextrum/sinistrum. Клиновидной формы участки соединительной ткани между аортой и предсердно-желудочковыми отверстиями. Рис. В.

Фиброзные кольца правое/левое

, anulusfibrosus dexter/sinister. Находятся между предсердиями и желудочками. Место начала створок предсердно-желудочковых клапанов. Рис. В.

Миокард

, myocardium. Состоит из кардиомиоцитов и специализированных мышечных клеток проводящей системы сердца (волокна Пуркинье). Рис. А, Рис. Г.

Синусно-предсердный узел ]

, nodus sinuatrialis ]. Комплекс специализированных мышечных клеток спереди отверстия верхней полой вены. Является водителем ритма сердца (пейсмекером), т.е. определяет частоту его сокращений. Рис. Г.

Предсердно-желудочковый узел ]

, nodus atrioventricularis ]. Комплекс специализированных мышечных клеток в межпредсердной перегородке книзу от овальной ямки и кпереди от отверстия венечного синуса. Миогенетически передаваемый от синусного узла импульс после латентного периода, через nodus atrioventricularis и пучок Гиса проводится к миокарду желудочков. При повреждении синусно-предсердного узла узел Ашоффа-Тавары становится вторичным пейсмекером. Рис. Г.

Предсердно-желудочковый пучок

, fasciculus atriоventricularis. Соединяет предсердно-желудочковый узел и сосочковые мышцы. Состоит из специализированных мышечных волокон. Рис. Г.

Ствол, пучок Гиса

, truncus ]. Начальный отдел предсердно-желудочкового пучка, расположенный в перепончатой части межжелудочковой перегородки. Делится на правую и левую ножки. Рис. Г.

Ножка (правая/левая)

, crus (dextrum/sinistrum). Обе ножки являются продолжением пучка Гиса, проходят внутри межжелудочковой перегородки и разветвляются в сосочковых мышцах правого и левого желудочков. Рис. Г.

Гребенчатые мышцы

, mm.pectinati. Пучки мышечных волокон в стенке правого предсердия, которые начинаются от пограничного гребня. Напоминают зубцы гребенки. Рис. А.

Пограничная борозда

, sulcus terminalis. Отделяет эмбриональный венозный синус от собственно правого предсердия и окружает отверстия полых вен. Рис. Г.

Пограничный гребень

, crista terminalis. Дугообразный мышечный тяж, соответствующий одноименной борозде и расположенный на внутренней поверхности правого предсердия. Рис. А.

Синус полых вен

, sinus venarum cavarum. Гладкостенная полость, ограниченная crista terminalis, в которую поступает кровь из полых вен. Рис. А.

Овальная ямка

, fossa ovalis. Углубление на межпредсердной перегородке — остаток заросшего овального отверстия, существовавшего в эмбриогенезе. Рис. А.

Заслонка нижней полой вены ]

, valvula venae cavae inferioris ]. Полулунная складка у отверстия нижней полой вены. В период внутриутробного развития направляет кровь из вены в овальное отверстие. Рис. А.

Отверстия наименьших вен

, foramina venarum minimarum. Эти вены начинаются в толще миокарда и впадают в правое предсердие или другие камеры серда. Рис. А.

Частые симптомы

У большинства людей с «безобидным» пролапсом митрального клапана, особенно у детей и подростков, наблюдается бессимптомное течение болезни, их ничего не беспокоит. Иногда пациенты жалуются лишь на незначительный дискомфорт в груди. Хочу отметить, клиническая картина может никак не соответствовать степени патологии.

Симптомы пролапса митрального клапана:

Также у людей с пролапсом митрального клапана, чаще на фоне наследственных нарушений соединительной ткани, я наблюдаю симптомы вегетативной дисфункции:

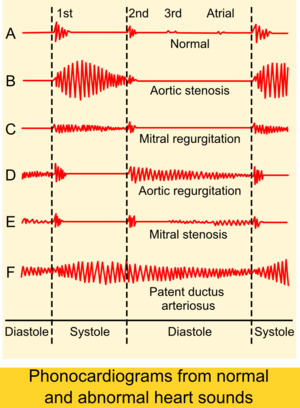

Тоны сердца

В формировании тонов сердца непосредственное участие принимает клапанный аппарат, при изменении которого могут образовываться различные типы шумов.

Если, например, клапан будет не полностью закрываться, тогда кровь возвращается в предшествующую камеру, создавая характерный шум (например, систолический шум при митральной недостаточности).

Когда клапаны стенозированы (сужены), поток крови с большим затруднением проходит отверстие, из-за чего возникают шумы с другими особенностями (например, диастолический шум при стенозе трикуспидального клапана).

Возникает из-за закрытия клапанов атриовентрикулярного расположения (митрального и трикуспидального). Он начинается с начала желудочковой систолы и лучше всего слышен в области выслушивания верхушки сердца

При определении дополнительных звуковых компонентов предполагают наличие колебания крови в желудочковых камерах, вибрации стенок камеры или турбулентного потока крови, выбрасываемого через отверстие аорты в синус Вальсальвы.

Второй сердечный тон

Его появление связано с закрытием аортального и легочного клапанов, а также с колебаниями крови в аорте

Поскольку закрытие правого и левого полулунных клапанов не происходит одновременно, второй сердечный звук чаще всего разделен на два.

Третий сердечный тон

Образовывается в фазу ранней диастолы и связан с быстрым заполнением кровью желудочков сразу после изометрической релаксации. Иногда этот звук слышен у маленьких детей, но обычно он ухом не воспринимается.

Четвертый сердечный тон

Возникает на фоне сокращения предсердий в начале сердечного цикла. В большинстве случаев стетоскопом не прослушивается.

Таким образом, при аускультации можно четко услышать только первый и второй тоні, которые в зависимости от места аускультации по-разному выслушиваются. Если делается фонокардиограмма, тогда можно четко проследить выраженность тона и его соответствие систоле или диастоле.

Функции сердца

Сердце по праву считается главным органом человеческого тела, потому что нарушения его функций вызывает тотальные расстройства, а остановка деятельности ведет к смерти пациента.

Основные функции человеческого сердца:

Развитие и особенности строения

Сердечно-сосудистая система развивается в организме плода самой первой. Вначале сердце выглядит как трубка, т.е. как обычный кровеносный сосуд. Затем происходит ее утолщение за счет развития мышечный волокон, что дает сердечной трубке способность к сокращению.

По мере развития данного мышечного органа в нем появляются перегородки. Они разделяют сердце на полости: два желудочка (правый и левый) и предсердия (правое и левое). Когда сердце разделяется на камеры, разделяется и кровь, протекающая через него. В правом отделе сердца течет венозная кровь, в левом отделе – артериальная. Нижняя и верхняя полые вены впадают в правое предсердие.

Сердце – это полый орган, но с довольно сложной анатомией. Принципиально различают правую и левую половины, что имеют свои особенности. Обе части состоят из предсердий и желудочков. Таким образом, существует четыре камеры, они разделены перегородками: межжелудочковой и межпредсердной.

Справа — это трехстворчатый клапан, поскольку венозной крови больше, она собирается со всего организма. Слева находится митральный (двустворчатый клапан), через который течет артериальная кровь, то есть богатая на кислород.

Сердце – это не отдельный орган, в него впадают множество сосудов:

У взрослых длина сердца 12—15 см, поперечный размер 8—11 см, передне-задний размер 5—8 см. Вес сердца 270—320 г. Стенки сердца образованы главным образом мышечной тканью — миокардом. Внутренняя поверхность сердца выстлана тонкой оболочкой — эндокардом. Наружная поверхность сердца покрыта серозной оболочкой — эпикардом.

Последняя на уровне крупных сосудов, отходящих от сердца, заворачивается кнаружи и вниз и образует околосердечную сумку (перикард). Расширенная задне-верхняя часть сердца называется основанием, узкая передне-нижняя часть — верхушкой. Сердце состоит из двух предсердий, располагающихся в верхней его части, и двух желудочков, расположенных в нижней части.

Продольной перегородкой сердце делится на две не сообщающиеся между собой половины — правую и левую, каждая из которых состоит из предсердия и желудочка. Правое предсердие соединяется с правым желудочком, а левое предсердие с левым желудочком предсердно-желудочковыми отверстиями (правым и левым). Каждое предсердие имеет полый отросток, называемый ушком.

Из левого желудочка выходит аорта, по которой артериальная кровь направляется в большой круг кровообращения. Сердце имеет четыре клапана, регулирующие направление тока крови. Два из них располагаются между предсердиями и желудочками, прикрывая предсердно-желудочковые отверстия.

Клапан между правым предсердием и правым желудочком состоит из трех створок (трехстворчатый клапан), между левым предсердием и левым желудочком — из двух створок (двустворчатый, или митральный, клапан).

Створки этих клапанов образованы дупликатурой внутренней оболочки сердца и прикреплены к фиброзному кольцу, ограничивающему каждое предсердно-желудочковое отверстие. К свободному краю створок прикрепляются сухожильные нити, соединяющие их с сосочковыми мышцами, расположенными в желудочках.

В миокарде имеется комплекс особых мышечных волокон, составляющих проводящую систему сердца. В стенке правого предсердия, около устья верхней полой вены, заложен синусовый узел (Киса — Флека). Часть волокон этого узла в области основания трехстворчатого клапана образует другой узел — предсердно-желудочковый (Ашоффа — Тавара).

Что такое сердце человека

Сердце является одним из совершеннейших органов человеческого тела, который был создан с особой продуманностью и тщательностью. У него великолепные качества: фантастическая мощность, редчайшая неутомимость и неподражаемая способность приноравливаться к внешней среде.

Не зря многие люди называют сердце человеческим мотором, ведь на самом деле, это так и есть. Если только вдуматься в колоссальную работу нашего «мотора», то это удивительнейший орган.

Сердце – это мышечный орган, который благодаря ритмичным повторным сокращениям обеспечивает кровоток по кровеносным сосудам.

Главной функцией сердца является обеспечение постоянного и беспрерывного кровотока по всему организму. Поэтому сердце представляет собой некий насос, который циркулирует кровь по всему телу, и это является его главной функцией. Благодаря работе сердца кровь поступает во все части тела и органы, насыщает ткани питательными веществами и кислородом, при этом также насыщает кислородом и саму кровь.

Анатомия сердца

Сердечная мышца – это орган, представляющий собой полость неправильной формы в виде немного уплощенного конуса. Оно принимает кровь из системы вен и выталкивает ее в артерии. Состоит сердце из четырех камер: двух предсердий (правого и левого) и двух желудочков (правого и левого), которые разделены перегородками. Стенки желудочков более толстые, стенки предсердий относительно тонкие.

В левое предсердие входят легочные вены, в правое – полые. Из левого желудочка выходит восходящая аорта, из правого – лёгочная артерия.

Левый желудочек вместе с левым предсердием составляют левый отдел, в котором находится артериальная кровь, поэтому его называют артериальным сердцем. Правый желудочек с правым предсердием – это правый отдел (венозное сердце). Правая и левая части разделены сплошной перегородкой.

Предсердия соединены с желудочками отверстиями с клапанами. В левой части клапан двустворчатый, и называется он митральным, в правой – трехстворчатый, или трикуспидальный. Клапаны всегда открываются в сторону желудочков, поэтому кровь может течь только в одном направлении и не может вернуться назад в предсердия. Это обеспечивается за счет сухожильных нитей, прикрепленных одним концом к сосочковым мышцам, находящимся на стенках желудочков, другим концом – к створкам клапанов. Сосочковые мышцы сокращаются вместе со стенками желудочков, поскольку представляют собой выросты на их стенках, и от этого сухожильные нити натягиваются и препятствуют обратному кровотоку. Благодаря сухожильным нитям, клапаны не открываются в сторону предсердий при сокращении желудочков.

В местах, где легочная артерия выходит из правого желудочка, а аорта из левого, расположены трехстворчатые полулунные клапаны, похожие на кармашки. Клапаны пропускают кровоток из желудочков в легочную артерию и аорту, затем наполняются кровью и смыкаются, таким образом не давая крови вернуться назад.

Сокращение стенок камер сердца называется систолой, их расслабление – диастолой.