Что такое социальные инновации

Социальные инновации – лекарство, если больной – общество

Социальные инновации — это внедрение нового в социальную сферу общества с целью успешного продвижения технологических находок, разрешения социальных конфликтов и улучшения жизни граждан.

Время и мировая практика показали, что потенциал социальных инноваций невозможно переоценить.

История возникновения термина

Использовали это выражение во второй половине XX века известные учёные и общественные деятели Майкл Янг, Питер Друкер и другие исследователи социальных процессов. Автором термина «социальная инновация» в применении к современности считают Мухаммада Юнуса, основателя механизма микрофинансирования и микрокредитования, лауреата Нобелевской премии мира 2006 года.

Но примеры таких инноваций известны много раньше. С 1774 года И. Г. Песталоцци работал над идеей воспитания и образования детей из низших слоёв общества с приучением к производительному труду, чтобы обеспечить их будущее.

В 1799 году Роберт Оуэн начал эксперимент, целью которого была реформа производственных отношений. Он намеревался доказать, что забота о наёмных рабочих выгодна работодателю.

С XX века социальные инновации стали рассматриваться в свете достижения производственных успехов новыми способами. Изучение и изменение всех аспектов общежития влияют на успешность внедрения прогрессивных технологий.

Инновационные технологии в социальной сфере

Классификация социальных инноваций

По объектам инвестирования:

По субъектам инвестирования:

По форме реализации:

По периоду инвестирования:

Роль социальных инноваций в развитии общества

Социальные инновации помогают экономическому развитию общества и повышению качества жизни населения. Они разрешают сложные ситуации в социуме, сглаживают переход от одной стадии технологических процессов к другой.

Целью таких инноваций вообще является создание общества сбалансированных социальных, экономических и экологических потребностей. В идеале социальная инфраструктура должна соответствовать структуре прогрессивно развивающегося общества. Тогда движение к идеалу будет обоюдным: социум откликнется.

Мировое сообщество планирует с помощью инновационных социальных технологий облегчить решение пяти мега-задач:

У нас много общего с мировым взглядом на вещи. Но для поступательного и плодотворного развития общества в нашей стране в первую очередь неоценимую роль сыграли бы грамотные инновации в здравоохранении, образовании, улучшении условий жизни.

Демография, культура, наука неизбежно «подтянутся». И решаемыми окажутся задачи мирового уровня.

Социальные инновации в России

Системе соцобеспечения в нашей стране уже более двадцати лет, а помощь малообеспеченным, немощным и юридически незащищённым оказывается в основном денежная, вещевая и консультативная. Но инновационные предложения услуг в такой работе должны быть разнообразными, носить опережающий характер и вызывать живой отклик населения.

В большей степени это касается:

Необходимы не денежные вливания в «социалку», а производство интеллектуального продукта в виде новых управленческих моделей, оригинальных методов решения проблем, активизации возможностей интернета.

Для российского бизнеса социальные инновации до сих пор являются недоиспользованным ресурсом. До сих пор социальная ответственность отдельными бизнесменами представляется затратной.

Инновации в социальной работе с пожилыми людьми

Особую группу населения во всех странах представляют пожилые и старые люди. Поэтому огромное внимание оказывается именно ей.

Предполагая рост инвестиций в человеческий капитал, надо иметь в виду, что спрос на услуги для пожилых и старых людей со временем будет возрастать. При разработке соответствующих инновационных социальных проектов необходимы:

В число инновационных технологий работы с гражданами пожилого возраста входит создание:

Работают программы сдерживания темпов старения: раскрытия творческого потенциала, использования резервов организма, возможного трудоустройства или обучения доступному ремеслу.

Существует федеральная программа «Старшее поколение». Оказывается бытовая и медицинская помощь, консультируют юристы и психологи, организуются культурно-массовые мероприятия.

Самое главное не дать человеку почувствовать свою ненужность, поддержать его физическую и психологическую форму, вселить веру в возможность полноценной насыщенной жизни ещё не один год.

Примеры социальных инноваций

Причины трудностей инновационной политики в России:

Но мы плохо информированы об энергичных попытках энтузиастов изменить положение дел в социальной помощи нуждающимся.

Даже этот небольшой перечень социальных инноваций вселяет надежду на укрепление межчеловеческих связей и оздоровление общества в нашей стране.

Инновационная деятельность в социальной сфере: виды и механизмы реализации

Инновационная деятельность в социальной сфере — путь развития, сопряженный с рисками. Для их сглаживания нужна разработка политики, поддерживающей научно-технические новшества.

Появление социальных инноваций.

Основные понятия инноваций в социальной сфере

Социальная сфера — комплекс предприятий, государственных учреждений, которые определяют уровень и образ жизни населения.

Это целая ниша общественных услуг:

Инновации в социальной сфере — это внедрение нового с целью успешного продвижения технологических находок, разрешения социальных конфликтов и улучшения жизни граждан.

Социальная политика — составляющая общей стратегии государства. Реализуется через местные и федеральные властные структуры. Ее финансирование ведется из госбюджета.

Цель такой политики:

Инновации — новые технологии, походы к работе. Это практический продукт. Он может быть предметом, товаром или методикой, которую затем используют граждане.

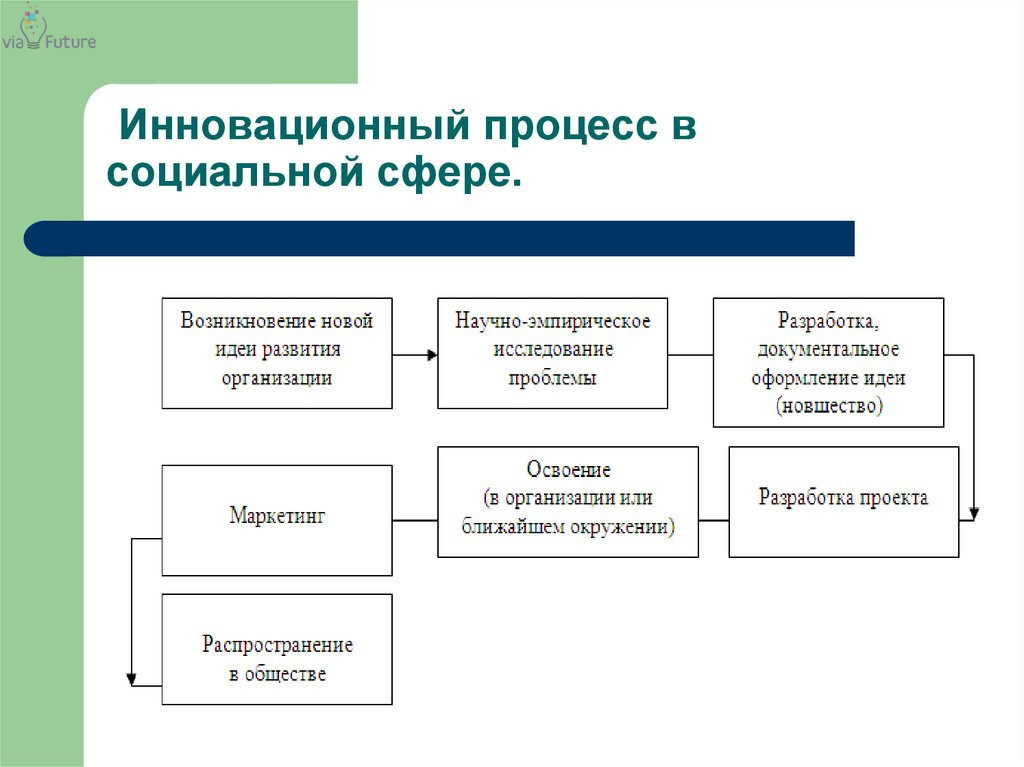

Инновационный процесс — преобразование идей, научных знаний в новаторский продукт. Последовательность действий, в ходе которых разработка превращается из идеи в технологию, продукт или услугу.

Инновационные процессы в социальной сфере

Данным процессам предшествуют следующие явления:

Инновационный процесс призван решить эти проблемы.

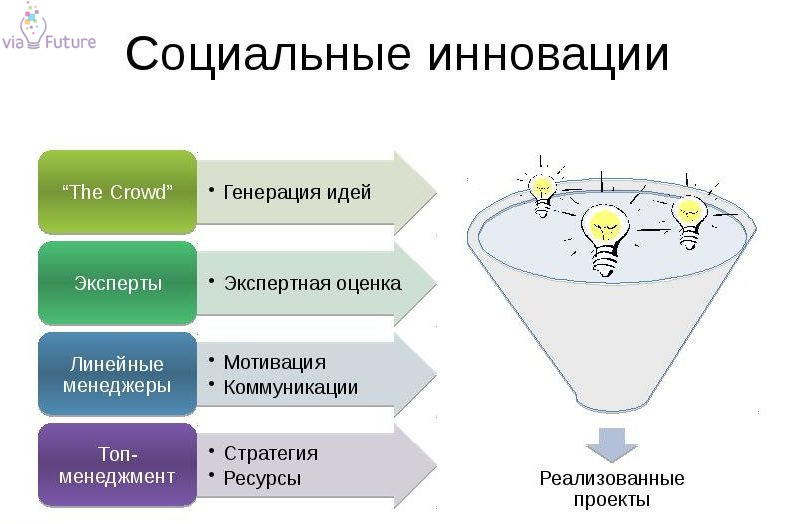

Схема инновационного процесса в социальной сфере общества.

Сегодня внедрение новых технологий необходимо в следующих социальных сферах:

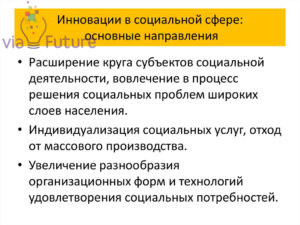

Основные направления инновационной деятельности в социальной сфере.

Среди направлений новаторской социальной политики выделяются:

Схема государственного воздействия на инновационную деятельность в различных сферах.

Воплощение в жизнь всего перечисленного должно осуществляться на государственном уровне.

Механизмы реализации

Механизмы, с помощью которых решаются государственные задачи общественной жизни, — сложные системы взаимоотношений между отдельными субъектами социальной сферы.

Они играют важную роль — позволяют с теоретической точки зрения осмыслить проблемы граждан, отдельных групп населения.

На основе этих выводов в дальнейшем разрабатывается:

В РФ такие механизмы представлены следующей структурой:

От того, как действует эта система механизмов, зависит решение социальных задач в отдельно взятом государстве.

Анализ инноваций в социальной сфере в РФ

Инновационная деятельность в социальной сфере недостаточно развита в РФ. Обновления требуют все институты, учреждения, технологии и продукты данной сферы. Считается, что она консервативна, перемены в России воспринимаются населением с настороженностью.

Электронные очереди, как пример инновационного решения.

Список минусов внедрения новаторских технологий начинается с того, что это происходит без учета мнения населения. Яркий пример — электронные очереди, получение услуг через интернет-порталы государственных учреждений. Это нововведение экономит время, но не принят в счет тот факт, что пожилым людям сложно пользоваться компьютерами и смартфонами, они могут даже не иметь подобную электронику.

Без подготовки нововведение оказалось малоэффективно — люди не знают, как им воспользоваться. Внедрение инновации необходимо начинать с бесплатных курсов для пожилых людей по пользованию новыми услугами.

Инновационная деятельность в здравоохранении

Новаторские изменения в медицинской сфере — это создание новых лекарств, медтехники, терапевтических технологий, методик организации работы учреждений здравоохранения.

Логически они разделяются на следующие группы:

Инновационная деятельность в социальной сфере в отрасли здравоохранения разделяются на 2 группы:

Инновационные технологии в сфере здравоохранения.

Предметные, процессные инновации в отрасли здравоохранения охватывают следующее:

В РФ сегодня работают изобретатели медицинских препаратов, приборов и технологий. Зарегистрированы компании, импортирующие иностранные новаторские идеи, существуют инвесторы. Однако основные вложения в развитие медицинских технологий до сих пор делает государство.

Инновационная деятельность в социальной сфере в отрасли образования

Сфера образования требует осторожного внедрения новаторских идей. В России ее организационные условия требуют перестройки. Это касается средних школ малых городов, сельской местности.

Инновации в образовательной сфере.

Среднее профессиональное образование в РФ не соответствует международным требованиям: выпускники не имеют должной подготовки для работы на современном оборудовании.

Намечена тенденция реструктуризации высшего образования. Вузы должны готовить профессионалов, совмещать обучение практическим навыкам с научно-исследовательской деятельностью студентов.

Финансирование высших учебных заведений не должно быть нагрузкой преимущественно на федеральный госбюджет, нужно увеличить долю вложений регионального.

Обучение будущих работников должны оплачивать и предприятия, для которых готовит их вуз. Важно при внедрении финансирования образования оставить его доступным для каждого гражданина.

Социальные инновации: о чем говорит европейский опыт и что влияет на инновационность НКО в России?

Ирина Краснопольская представила определение и концептуальное теоретическое описание социальных инноваций как нового механизма взаимодействий для совместного решения социальных проблем. Она обозначила, каким образом поддерживаются и развиваются социальные инновации в европейской практике, какие виды финансовой и нефинансовой поддержки выделяются для их развития и поддержки межсекторных взаимодействий. Также в выступлении речь шла и о том, какие факторы, согласно результатам обследования, влияют на инновационность НКО в России.

По словам директора Центра исследований гражданского общества и некоммерческого сектора ВШЭ Ирины Мерсияновой, центр всегда волновала тема изучения инноваций, которая сложна, в частности, тем, что инновации сами по себе являются многоступенчатым и динамическим процессом, а также особенностями структуры и управления организациями некоммерческого сектора.

Социальные инновации — требование времени

В начале 2000-х годов в политической повестке зарубежных стран термин «социальные инноваций» стал активно использоваться в социальном контексте в качестве описания новых практик межсекторного взаимодействия для лучшего решения социальных проблем и удовлетворения социальных потребностей населения. Социальные инновации развиваются в таких сферах, как здравоохранение и социальные услуги, образование и структурная безработица, старение населения, трудоустройство молодежи, снижение уровня бедности и повышение качества жизни, проблемы глобализации и миграции, экологии и изменения климата, вопросы транспорта и мобильности населения, энергопотребления и т.д.

Ирина Краснопольская обратила внимание участников семинара на тот факт, что социальные инновации наиболее активно начали развиваться и поддерживаться после экономического кризиса 2008-2009 годов и последовавшего снижения расходов на социальную сферу. В документах Европейской комиссии и Аналитического центра Европейской комиссии (BEPA) социальные инновации рассматриваются как основной инструмент мобилизации ресурсов для решения социальных вызовов в Европе, как необходимый элемент технологических инноваций и социально-экономического развития и как инструмент для достижения большего социального результата меньшими усилиями.

«Среди исследователей отсутствует единое теоретическое понимание социальных инноваций, что является скорее свидетельством многоаспектности явления, чем указывает на его недостаточную теоретическую разработанность, — отметила Ирина Краснопольская. — В докладе социальные инновации рассматриваются исключительно применительно к социальной сфере и предоставлению социальных услуг».

Что такое социальные инновации

От какого определения социальных инноваций отталкивается докладчик? Это новые решения (продукты, услуги, модели или процессы), которые отвечают социальным потребностям лучше, чем существующие варианты, и подразумевают улучшение возможностей и взаимодействия для участников и благополучателей (European Commission, 2012). Социальные инновации — это способность решать или создавать решения для социальных проблем, ранее решаемых неадекватно. Эти решения должны быть одновременно и функциональными (эффективными), и иметь трансформационную функцию (нести изменения), и в первую очередь быть ориентированными на улучшение ситуации для благополучателей и всех участников (Anheier et al., 2017).

Основными элементами социальных инноваций признается их социальная направленность, ориентация на достижение социальной цели; их релевантность и легитимность в сообществе, то есть то обстоятельство, что инновационные решения отвечают интересам и потребностям жителей, а также новизна для местного контекста и то, что социальные инновации основываются на активном межсекторном взаимодействии между разными группами участников.

Докладчик привела примеры социальных инноваций в Европейском Союзе. Это инновации в сфере образования и непрерывного обучения, затрагивающие преодоление барьеров в образовании, новые методы обучения, интерактивное обучение, школьное образование. Инновации в сфере устойчивого развития и сокращения бедности направлены на поддержание доходов, самопомощь, создание возможностей. Проекты в сфере занятости предлагают инновационные решения для снижения безработицы среди молодежи и других уязвимых групп населения, для развития социального предпринимательства. Проекты в сфере медицинской помощи включают, например, медицинскую помощь онлайн, комплексную помощь, новые модели ухода, самостоятельное управление лечением. Примером социальных инноваций в энергоснабжении являются объединения в энергетической сфере, локальное производство и обучение экономии энергии в повседневной жизни граждан.

Ирина Краснопольская привела несколько примеров инновационных проектов, например, проект по обучению и привлечению безработных к ремонту пустующих и непригодных для жилья муниципальных помещений (Voidstarter, Ирландия), проект по развитию производства одежды из забракованных тканей с привлечением мигрантов для пошива одежды (QUID, Италия) и ряд других.

Поддержка социальных инноваций в ЕС

В своем выступлении Ирина Краснопольская обозначила основные законодательные и финансовые инструменты, которые используются в Европейском Союзе для развития социальных инноваций. Было выделено три основных инструмента. Прежде всего это стратегия «Европа 2020» и два ее флагманских направления «Инновационный Союз» и «Европейская политика против бедности». Оба направления включают масштабную деятельность и финансирование развития сотрудничества между органами власти, некоммерческими организациями, бизнесом и социальными предпринимателями в одной или нескольких странах.

Во-вторых, это Social Business Initiative — ряд финансовых и законодательных инициатив, направленных на развитие социального предпринимательства, инвестиций в человеческий капитал, исследования, разработку и распространение социальных инноваций и развитие микрофинансирования. Финансовая поддержка включает возможность финансирования из Европейского фонда регионального развития (€183 млрд в 2014-2020 годах) и Европейского социального фонда (€80 млрд, 2014-2020).

Третье направление — это Social Investment Package, комплекс мер по развитию и использованию странами-членами ЕС социальных инвестиций для социальной защиты.

Ирина Краснопольская отметила, что в социальной сфере, в отличие, например, от сфер транспорта, здравоохранения или энергосбережения, основная роль в производстве и распространении социальных инноваций принадлежит организациям гражданского общества и НКО как локально укорененным организациям, проводникам низовых инициатив граждан. Однако пока не очень понятно, какие именно условия и характеристики НКО определяют участие организации в производстве и распространении социальных инноваций.

Инновационность российских НКО в социальной сфере

Докладчик рассказала о результатах исследования российских НКО на предмет факторов, способствующих их инновационности в социальной сфере. Речь идет об их опыте внедрения социальных инноваций в текущие или новые социально-ориентированные проекты в интересах благополучателей. Эмпирическую основу данного исследования составляют данные, полученные в ходе всероссийского обследования негосударственных некоммерческих организаций. Исследование было проведено Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ в 2015 году в рамках проекта «Мониторинг состояния гражданского общества» при поддержке Программы фундаментальных исследований НИУ ВШЭ. Объем выборки составил 850 некоммерческих организаций. Было установлено, что около 17% российских некоммерческих организаций можно назвать инновационными в плане реализации социальных инноваций.

В ходе исследования были разработаны авторские шкалы для определения тех НКО, которые имеют опыт в социальных инновациях.

Первую шкалу можно условно обозначить как «субъективную». Она повторяет способ выделения инновационных организаций, который используется в измерении экономических и технологических инноваций. Руководитель НКО, отвечая на вопрос об инновациях в его организации за последние два года, выбирает подходящие инновации из предложенного списка. В случае, если были отмечены такие варианты, как введение новых программ, проектов или услуг для благополучателей или введение новшеств в ранее существовавшие программы, проекты или услуги для благополучателей, НКО определялась как инновационная.

Вторая шкала, которую условно можно назвать «объективной», состоит из перечисления тех характеристик проектов НКО, которые соответствуют теоретическому определению социальных инноваций. Если руководитель НКО отметил ряд таких характеристик, то НКО определяется как социально инновационная. С помощью проверки обеих шкал на согласованность, валидность и надежность был сделан вывод о большей валидности «объективной» шкалы для выделения инновационных НКО в сфере социальных инноваций.

По результатам регрессионного анализа было показано, что опыт социальных инноваций в деятельности НКО положительно зависит от сотрудничества НКО с субъектами внешней среды, диверсификации источников финансирования и ориентации лидера организации на развитие инноваций. Финансовая поддержка со стороны органов власти и количество привлекаемых волонтеров не оказывают положительного влияния на шансы НКО в производстве социальных инноваций.

В заключение семинара была поднята тема о потенциале социальных инноваций как инструмента межсекторального сотрудничества и участия граждан в идентификации и решении социальных проблем. Было отмечено, что их роль в удовлетворении социальных потребностей, а также в повышении возможностей участников для совместных действий, может иметь высокую значимость.

Экспертная дискуссия: просто о сложном

Основные положения доклада стали предметом дискуссии, в которой приняли участие как практики, так и исследователи третьего сектора и практик гражданского общества в России.

Елена Петренко, управляющий директор ФОМ, отметила существующие в среде исследователей сложности с определением самого предмета, о котором шла речь (социальных инноваций) и задала несколько провокационный вопрос: можно ли считать согласно приведенному определению «коломенскую пастилу» социальной инновацией? Докладчик парировала, что если следовать тому, что этот продукт будет направлен на решение социальной проблемы общества, которая до его возникновения решалась неэффективно, например сможет благодаря особым свойствам решить проблему ЗОЖ или безработицы среди группы граждан, то только в таком случае — можно.

Нодари Хананашвили, вице-президент Национальной ассоциации благотворительных организаций, поднял вопрос о том, были ли выделены при определении инновационных НКО в отдельную профильную группу организации территориального самоуправления? «Конечно, мы отдаем отчет в том, что организации могут действовать на разной территории и природа НКО по месту жительства на основе объединения интересов жителей может быть различной. Возможно, они заслуживают большего внимания, поскольку их деятельность отличается высокой результативностью. Тем не менее, согласно результатам исследования, ни организационно-правовые формы организаций, ни даже такой фактор, как год их создания, не является значимыми факторами при определении инновационности организаций», — отметила Ирина Краснопольская.

Ирина Мерсиянова добавила, что видит проблему дифференциации инновационного поля схожей с изучением явления волонтерства, первоначально рассматривавшимся единым пластом, но по мере развития расслоившимся на множество составляющих. Сегодня это более 15 направлений, которые можно дифференцировать как по типу личности, так и по разным мотивациям. Это всем хорошо известные «серебряные» волонтеры и волонтерское движение школьников, волонтеры-медики и волонтеры-поисковики и т.д. Возможно, развитие инноваций в нашей стране еще не прошло такой большой путь, заключила она.

Николай Слабжанин, исполнительный директор Российского комитета «Детские деревни — SOS» отметил, что ситуацию с инновациями можно сравнить с социальным маркетингом, социальными основами которого по Филиппу Котлеру является прежде всего удовлетворение человеческих потребностей. С точки зрения Николая Слабжанина, импульс от общества и является одним из необходимых элементов социальной инновации. «Можно печатать с помощью «станка» конвертируемую валюту, а можно — никому не нужные афиши несуществующих концертов», — пояснил он свою позицию. «Это вопрос относится к устойчивости социальных инноваций: насколько они принимаются обществом? Социальная инновация априори должна отвечать актуальной проблеме общества», — пояснила Ирина Краснопольская.

Также участников волновал вопрос значимости национального контекста, сложившихся норм и практик при переносе инновационных решений из другой страны. Например, будут ли инновационные решения адекватны и приживутся ли они в новом контексте? Ирина Краснопольская отметила, что схемы сотрудничества или такого рода партнерство по решению социальных проблем общества не задевают базовых устоев общества, они нацелены на решение низовых проблем. Например, можно существенно облегчить жизнь людей с ограниченными возможностями, импортируя приспособление для пользования планшета теми, кто не в состоянии сделать это самостоятельно, тем самым способствуя их интеграции в общество с любыми особенностями здоровья. Естественно, необходимо наличие нормативной установки граждан на обеспечение интеграции — в противном случае, действительно, перенос инновационного решения не будет адекватным.

Иосиф Дискин, член Общественной палаты РФ и Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, высказал мнение, что основным субъектом определения потребностей в социальных инновациях могут выступать как непосредственно потребители инноваций, то есть сами люди, так и эксперты или руководители, которые априорно считают ту или иную инновацию полезной. В зависимости от этого различаются способы определения целей инноваций, и это же порождает два разных взгляда как на инновации, так и на способы их оценки.

Иосиф Дискин заметил, что необходима постановка проблемы оценки эффективности социальных инноваций: необходимо каким-либо образом измерять их результативность, в какой степени они решают проблемы людей. С его точки зрения, в нашей стране отсутствует значимая корреляция между затратами на инновации и вкладом в ВВП. Известно, что в случае технологических инноваций высокие риски покрываются высокой заработной платой и прибылью, чего не может быть в случае с НКО, и это необходимо учитывать исследователям данной проблематики.

Иосиф Дискин задал вопрос докладчику, какую позицию она занимает — позитивистскую или позицию ученого-социолога и какую роль играет институциональный взгляд на инновации, ведь, по его мнению, отношение общества и государства к инновационной составляющей может служить критерием развития российского общества.

Ирина Краснопольская считает, что по каждой отдельной истории исследователями были показаны и определенные эффекты (например, можно посчитать такие эффекты в сфере интеграции мигрантов в обществе как качественно, так и количественно), но говорить о том, что их можно сложить в целостную картину, по которой можно судить о жизни в обществе, преждевременно. С одной стороны, в представленном исследовании на российском материале присутствует позитивистский взгляд, а с другой — исследование строго методологическое, основанное на формировании шкал из большого количества индикаторов.

Владимир Балакирев, директор по развитию компании «Процесс Консалтинг», считает, что было бы более эффективно искать социальные инновации в отдельных отраслях и сравнивать их друг с другом, чем вести «широкий отбор по всем НКО сразу». Для тех, кто сомневается в результативности такого рода проектов и их возможности влиять на изменение социальной сферы в целом, Владимир приводит пример внедрения в деятельность центров профилактики и борьбы со СПИД/ВИЧ практики равного консультирования, которая существенным образом повлияла на их работу и привела к тому, что они по праву могут считаться инновационными медицинскими учреждениями в стране по качеству обслуживания.

Валентина Катаева, доцент кафедры государственного и муниципального управления Института социального менеджмента Российского государственного социального университета, подчеркнула актуальность затронутой темы, но отметила, что классификация инноваций с точки зрения управления отстает от реалий. Ей хотелось бы увидеть в инновационной составляющей и управленческие технологии, так как многое из управления в НКО, например, фандрайзинг, сегодня перенимают и государственные учреждения, ведь поиск ресурсов — это прямая задача управленца.

Текст: Ирина Краснопольская, Татьяна Богословская