Что такое средневековая музыка

Музыка средневековья

Музыка средневековья

Музыка эпохи средневековья — период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток времени примерно с V по XIV века н.э..

Содержание

Европа

В эпоху средневековья в Европе складывается музыкальная культура нового типа — феодальная, объединяющая в себе профессиональное искусство, любительское музицирование и фольклор. Поскольку церковь господствует во всех областях духовной жизни, основу профессионального музыкального искусства составляет деятельность музыкантов в храмах и монастырях. Светское профессиональное искусство представлено поначалу лишь певцами, создающими и исполняющими эпические сказания при дворе, в домах знати, среди воинов и т. д. (барды, скальды и др.). Со временем развиваются любительские и полупрофессиональные формы музицирования рыцарства: во Франции — искусство трубадуров и труверов (Адам де ла Аль, XIII век), в Германии — миннезингеров (Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде, XII-XIII века), а также городских ремесленников. В феодальных замках и в городах культивируются всевозможные роды, жанры и формы песен (эпические, «рассветные», рондо, ле, виреле, баллады, канцоны, лауды и др.).

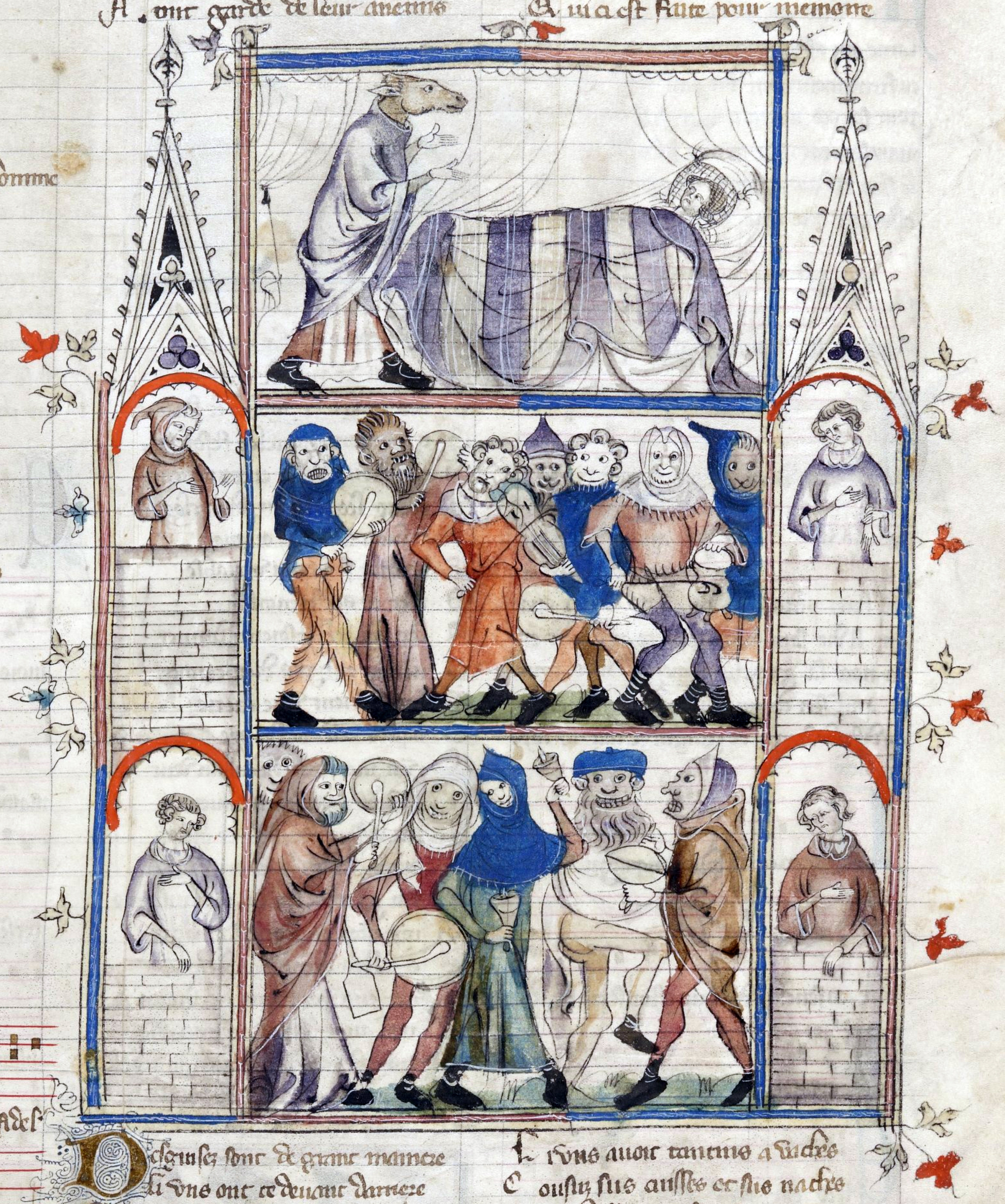

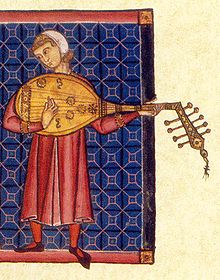

Входят в быт новые музыкальные инструменты, в том числе пришедшие с Востока (виола, лютня и т. д.), возникают ансамбли (нестабильных составов). В крестьянской среде расцветает фольклор. Действуют также «народные профессионалы»: сказители, странствующие синтетические артисты (жонглёры, мимы, менестрели, шпильманы, скоморохи). Музыка вновь выполняет главным образом прикладные и духовно-практические функции. Творчество выступает в единстве с исполнительством (как правило — в одном лице) и с восприятием. И в содержании музыки, и в её форме господствует коллективность; индивидуальное начало подчиняется общему, не выделяясь из него (музыкант-мастер — лучший представитель общины). Во всём царят строгая традиционность и каноничность. Закреплению, сохранению и распространению традиций и эталонов (но также и их постепенному обновлению) способствовал переход от невм, лишь приблизительно указывавших характер мелодического движения, к линейной нотации (Гвидо д’Ареццо, XI век), позволившей точно фиксировать высоту тонов, а затем и их длительность.

Постепенно, хотя и медленно, обогащаются содержание музыки, её жанры, формы, средства выразительности. В Западной Европе с VI-VII веков. складывается строго регламентированная система одноголосной (монодической) церковной музыки на основе диатонических ладов (григорианское пение), объединяющая речитацию (псалмодия) и пение (гимны). На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий зарождается многоголосие. Формируются новые вокальные (хоровые) и вокально-инструментальные (хор и орган) жанры: органум, мотет, кондукт, затем месса. Во Франции в XII веке образуется первая композиторская (творческая) школа при Соборе Парижской богоматери (Леонин, Перотин). На рубеже Возрождения (стиль ars nova во Франции и Италии, XIV века) в профессиональной музыке одноголосие вытесняется многоголосием, музыка начинает понемногу освобождаться от сугубо практической функций (обслуживание церковных обрядов), в ней усиливается значение светских жанров, в том числе песенных (Гильом де Машо).

Восточная Европа и Азия

В Восточной Европе и Закавказье (Армения, Грузия) развиваются свои музыкальные культуры с самостоятельными системами ладов, жанров и форм. В Византии, Болгарии, Киевской Руси, позднее Новгороде расцветает культовое знаменное пение (Знаменный распев), основанное на системе диатонических гласов, ограничивающееся только чисто вокальными жанрами (тропари, стихиры, гимны и др.) и использующее особую систему записи нот (крюки).

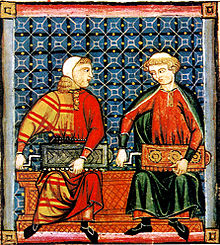

В это же время на Востоке (Арабский халифат, страны Средней Азии, Иран, Индия, Китай, Япония) формируется феодальная музыкальная культура особого типа. Её признаки — широкое распространение светского профессионализма (как придворного, так и народного), приобретающего виртуозный характер, ограничение устной традицией и монодическими (мелодия без аккомпанемента) формами, достигающими, однако, высокой изощрённости в отношении мелодики и ритмики, создание весьма устойчивых национальных и межнациональных систем музыкального мышления, объединяющих в себе строго определённые виды ладов, жанров, интонационных и композиционных структур (мугамы, макамы, раги и др.).

Музыкальные деятели эпохи средневековья

Источники

1.М: Музыкальная энциклопедия, S. 12044 (vgl. Музыкальная энциклопедия. Т. 3, S. 741—742)

Музыка Средневековья

| История классической музыки | |

| Средневековье | (476—1400) |

| Ренессанс | (1400—1600) |

| Барокко | (1600—1750) |

| Классицизм | (1750—1820) |

| Романтизм | (1820—1900) |

| XX век | (1901—2000) |

| Современная классическая музыка | (с 1975 года) |

Музыка эпохи средневековья — период развития музыкальной культуры, охватывающий промежуток времени примерно с V по XIV века н.э..

Содержание

Европа

В эпоху средневековья в Европе складывается музыкальная культура нового типа — феодальная, объединяющая в себе профессиональное искусство, любительское музицирование и фольклор. Поскольку церковь господствует во всех областях духовной жизни, основу профессионального музыкального искусства составляет деятельность музыкантов в храмах и монастырях. Светское профессиональное искусство представлено поначалу лишь певцами, создающими и исполняющими эпические сказания при дворе, в домах знати, среди воинов и т. д. (барды, скальды и др.). Со временем развиваются любительские и полупрофессиональные формы музицирования рыцарства: во Франции — искусство трубадуров и труверов (Адам де ла Аль, XIII век), в Германии — миннезингеров (Вольфрам фон Эшенбах, Вальтер фон дер Фогельвейде, XII-XIII века), а также городских ремесленников. В феодальных замках и в городах культивируются всевозможные роды, жанры и формы песен (эпические, «рассветные», рондо, ле, виреле, баллады, канцоны, лауды и др.).

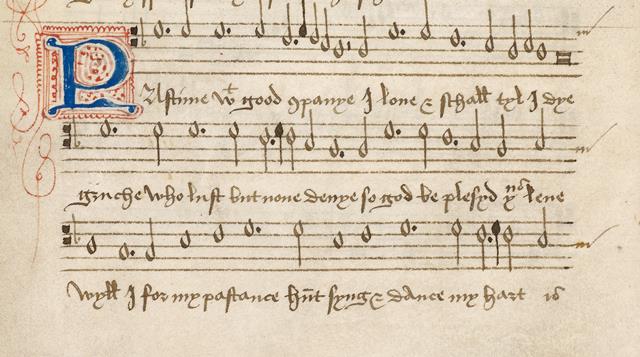

Входят в быт новые музыкальные инструменты, в том числе пришедшие с Востока (виола, лютня и т. д.), возникают ансамбли (нестабильных составов). В крестьянской среде расцветает фольклор. Действуют также «народные профессионалы»: сказители, странствующие синтетические артисты (жонглёры, мимы, менестрели, шпильманы, скоморохи). Музыка вновь выполняет главным образом прикладные и духовно-практические функции. Творчество выступает в единстве с исполнительством (как правило — в одном лице) и с восприятием. И в содержании музыки, и в её форме господствует коллективность; индивидуальное начало подчиняется общему, не выделяясь из него (музыкант-мастер — лучший представитель общины). Во всём царят строгая традиционность и каноничность. Закреплению, сохранению и распространению традиций и эталонов (но также и их постепенному обновлению) способствовал переход от невм, лишь приблизительно указывавших характер мелодического движения, к линейной нотации (Гвидо д’Ареццо, XI век), позволившей точно фиксировать высоту тонов, а затем и их длительность.

Постепенно, хотя и медленно, обогащаются содержание музыки, её жанры, формы, средства выразительности. В Западной Европе с VI-VII веков. складывается строго регламентированная система одноголосной (монодической) церковной музыки на основе диатонических ладов (григорианское пение), объединяющая речитацию (псалмодия) и пение (гимны). На рубеже 1-го и 2-го тысячелетий зарождается многоголосие. Формируются новые вокальные (хоровые) и вокально-инструментальные (хор и орган) жанры: органум, мотет, кондукт, затем месса. Во Франции в XII веке образуется первая композиторская (творческая) школа при Соборе Парижской богоматери (Леонин, Перотин). На рубеже Возрождения (стиль ars nova во Франции и Италии, XIV века) в профессиональной музыке одноголосие вытесняется многоголосием, музыка начинает понемногу освобождаться от сугубо практической функций (обслуживание церковных обрядов), в ней усиливается значение светских жанров, в том числе песенных (Гильом де Машо). Средневековой музыке Европы посвятили свои труды многие музыковеды (в т. ч. Пьер Обри).

Восточная Европа и Азия

В Восточной Европе и Закавказье (Азербайджан, Грузия) развиваются свои музыкальные культуры с самостоятельными системами ладов, жанров и форм. В Византии, Болгарии, Киевской Руси, позднее Новгороде расцветает культовое знаменное пение (Знаменный распев), основанное на системе диатонических гласов, ограничивающееся только чисто вокальными жанрами (тропари, стихиры, гимны и др.) и использующее особую систему записи нот (крюки).

В это же время на Востоке (Арабский халифат, страны Средней Азии, Иран, Индия, Китай, Япония) формируется феодальная музыкальная культура особого типа. Её признаки — широкое распространение светского профессионализма (как придворного, так и народного), приобретающего виртуозный характер, ограничение устной традицией и монодическими (мелодия без аккомпанемента) формами, достигающими, однако, высокой изощрённости в отношении мелодики и ритмики, создание весьма устойчивых национальных и межнациональных систем музыкального мышления, объединяющих в себе строго определённые виды ладов, жанров, интонационных и композиционных структур (мугама, макамы, раги и др.).

Музыкальные деятели эпохи средневековья

Монах Хукбальд (ок. 840-930) из бенедиктинского аббатства написал трактат De harmonica institutione («Об установлении гармонии»,т.е. музыки)

Отгер, граф Ланский (Х век) труд Musica enchiriadis («Учебник музыки»), где излагаются правила раннего многоголосия

Источники

Ссылки

Древняя музыка • Средневековье • Ренессанс • Барокко • Классицизм • Романтизм • XX век • Современность

Этника • Европа • Латинская Америка • Ближний Восток • Африка • Азия • Полинезия

Глоссарий • Музыковедение • Музыкотерапия • Математика • Политика • Эстетика • Кинематограф

Разбираемся в классике: какую музыку слушали в Средневековье

Постоянные посетители концертов в Мемориальном музее А.Н. Скрябина хорошо знают коллектив «Школа / Škola crew». Артисты всегда предваряют исполнение классических композиций небольшой лекцией — объясняют, как слушать то, что сейчас прозвучит.

Mos.ru продолжает серию материалов, в которых пианистка и участница «Школа / Škola crew» Александра Стефанова помогает разобраться в классике и во всем, что связано с ее исполнением.

Откуда мы знаем, как звучала средневековая музыка?

— Многие из произведений, созданных в Средневековье, мы можем исполнять сейчас благодаря нотописи — она существует с Х века. К тому же сохранились многие инструменты, на которых играли в то время, поэтому сегодня мы примерно понимаем, как звучала музыка тогда.

На Руси еще до Крещения были свои музыкальные традиции, связанные, например, с земледельческими обрядами. Играли на гуслях, дудках, свирелях. А после Крещения начала внедряться византийская культура, появились первые церковные песни. Больше всего ценился звук голоса без сопровождения инструментов, пение а капелла. После Х века на Русь с Запада пришел колокол. Оказавшись в руках русских звонарей, изначально сигнальный инструмент превратился в музыкальный, а колокольный звон стал искусством.

Как до изобретения звукозаписи музыка распространялась по миру?

— Долгое время музыка передавалась из уст в уста, из поколения в поколение. Запоминали слова, мотив. Конечно, все это с течением времени искажалось, теряло первоначальную форму, и вряд ли мы сейчас можем точно сказать, как звучал тот или иной напев в III веке. Как правило, от оригинала остается только суть.

Интересным образом развивались григорианские хоралы — богослужебные песнопения в Римско-католической церкви. Хорал III века довольно сильно отличается от хорала VI века. Стали добавляться новые голоса, менялась мелодия. И только в Х веке монах Гвидо д’Ареццо, теоретик музыки, записал ноты на четырехлинейном нотном стане. Потом его нотную систему дорабатывали — такой, какой мы ее знаем сейчас, она стала в XVII веке. Кстати, названия нот — это первые буквы молитвы Иоанну Крестителю. Вот так она звучала на латыни (нота до вплоть до XVII века называлась ut (ут):

UT queant laxis

REsonare fibris

MIra gestorum

FAmuli tuorum,

SOLve polluti

LAbii reatum.

Sancte Iohannes.

В переводе на русский язык молитва звучит так:

Чтобы в полный голос

Смогли воспеть рабы

Твоих деяний чудеса,

Сними грех с их уст,

Старинную музыку обязательно исполнять на инструментах времени ее создания?

— Необязательно, хотя существует довольно много исторических оркестров, которые играют на аутентичных инструментах с жилистыми (а не железными) струнами. Они звучат гораздо тише, чем те, которые мы привыкли слышать. Все потому, что таких больших концертных пространств, как сегодня, в Средневековье не было. Громкие инструменты были не нужны.

Инструменты стали дорабатывать, чтобы добавить им яркости звучания. Современный рояль очень отличается даже от того, каким он был всего 100 лет назад. Скрипки, какими мы их знаем, появились только в XVII веке, совсем недавно. Их очень сильно модифицировали — в частности, к этому имел отношение создатель многих струнных инструментов, в том числе и виолончелей, Николо Амати. Кстати, в числе его учеников был и сам Антонио Страдивари.

Золотые хиты Средневековья

Что такое средневековая музыка и какие песни остались в памяти народа?

Музыкальная теория Средних веков

Чтобы понять значение музыки для средневекового общества, нужно для начала окунуться в образовательный процесс эпохи. Музыка — одно из искусств квадривиума, высшее средство познания и обучения. Но не всё так однозначно: понятие музыки в Средние века тесно соседствовало с термином «гармония». А гармония, как известно, далеко не всегда относилась только к музыкальным произведениям.

Создателем двухступенчатой системы образования (тривиум и квадривиум) в раннесредневековой Европе был придворный учёный остготского короля Теодориха Великого, «последний римлянин» Северин Боэций. Считается, что в 6-м веке появляются первые сведения о «новой музыке». Постепенно варварские королевства в Европе заимствовали культурное наследие прошлой эпохи. Конечно же, главным центром развития искусств и наук в период с 6-го по 7-й века была Византия.

Арабские завоевания 8-го века оказали серьёзное влияние на музыку: появились свирели и волынки, были найдены древние рукописи, в которых содержалась информация об опыте и музыкальной теории предыдущих эпох. При дворе сицилийских норманнов частыми гостями были музыканты неевропейского происхождения.

В основе своей средневековая музыка была одноголосой. Об этом свидетельствует пласт литургических произведений. «Официальная» культура (церковная) так или иначе сталкивалась с фольклорными мотивами и оказывала им сильное сопротивление.

В конце 11-го века произошёл всплеск интереса к музыкальной культуре. Это связано с важными открытиями в этой сфере — с появлением некоего подобия нотной грамоты. Гвидо из Ареццо создал новый тип манускриптов, на которых можно было размещать ноты по гамме. Ранее музыканты пользовались лишь специальными знаками (невмами), которые показывали движение мелодии вниз или вверх.

В начале 12-го века Жан Коттон, автор трактата «De musica», считал, что современные ему музыканты — более мудрые и чуткие люди. Миннезингеры и трубадуры тонко чувствовали дух времени. Расширялся ассортимент инструментов: появились виеллы, рожки, флейты, барабаны и даже псалетриумы с 32 струнами. Высокое Средневековье ознаменовало переход от церковной музыки к светской.

На 13−14 столетия пришёлся период расцвета творчества вагантов и трубадуров. Именно в это время появилась основная масса произведений, информация о которых дошла до наших дней. Благодаря кропотливому труду исследователей и бережному хранению рукописей в собраниях европейских библиотек меломаны могут познакомиться с берлинскими, иенскими, лохамерскими и гейдельбергскими книгами песен.

Горячий топ хитов

Ai Vis Lo Lop («Я видел волка») — народная песенка на окситанском языке, датируемая 13-м столетием. Она повествует о чудесной истории и непростой крестьянской доле. Человек увидел, как на опушке леса пляшут бранль (старофранцузский танец, хоровод с быстрыми движениями) волк, лиса и заяц. Далее герой повествует о своей трудной судьбе: не разгибаясь, он трудился целый год и ни гроша не заработал, но с горя всё же напился в таверне.

Песня перекочевала в современную культуру: французские ребятишки в детских садах распевают её в костюмах на праздниках, а ряд фолк и рок-коллективов исполняют на концертах. Пальма первенства в этом вопросе принадлежит, пожалуй, немецкой фолк-метал группе In Extremo.

Palästinalied («Палестинская песня» или «Песня крестоносцев») — произведение немецкого поэта и композитора Вальтера фон дер Фогельвайдера, написанное в начале 13-го века. Причиной создания текста послужил отменённый в 1217 году крестовый поход в Святую землю. Песня носит скорее пропагандистский характер. Автор воздаёт хвалу Палестине за её красоту и особую роль в истории христианства. В тексте также присутствует негатив по отношению к неверным и подчёркивается исключительное право христиан на эту территорию.

Herr Mannelig — пожалуй, самая известная средневековая скандинавская баллада. Время её создания точно неизвестно: рубеж 12−13 веков. Песня была записана шведскими фольклористами в конце 19-го века. Это трогательная история о сказочной троллихе и её любви к молодому рыцарю. Она могла стать человеком только в том случае, если бы рыцарь ответил ей взаимностью. Она предлагала массу даров взамен на его согласие. Но, как набожный христианин, господин Маннелиг видел в этих жестах происки дьявола. Троллиха не носила святого распятья на груди: рыцарь был этим недоволен и проклял её.

Villeman Og Magnhild — старинная норвежская народная песня, в основе которой лежит эпический сюжет. Герой песни Виллеман идёт к самой красивой липе, чтобы поиграть на арфе. Его мастерство в игре на золотой арфе помогло освободить девушку Магнхилд из рук озёрного тролля. В песне присутствует масса отсылок к языческому прошлому скандинавов.

Духовная музыка Средневековья представлена следующими жанрами:

Месса – основной жанр средневекового богослужения, ежедневная служба в обряде Римской католической церкви. Состоит из проприума, песнопения которого изменяются в зависимости от церковного календаря, и неизменной части – ординариума

Светская музыка Средневековья

Труверы, трубадуры и миннезингеры, играющие куртуазную рыцарскую музыку, создали свои оригинальные жанры:

«Ткацкие» и «майские» песни

Рондо – форма на основе повторяющегося рефрена

Баллада – текстомузыкальная песенная форма

Виреле – старофранцузская стихотворная форма с трёхстрочной строфой (третья строка укорочена), одинаковой рифмовкой и с припевом

Героический эпос («Песнь о Роланде», «Песнь о Нибелунгах»)

Песни крестоносцев (песни Палестины)

Канцона (у миннезингеров назывались – альба) – любовная, лирическая песня

Светская музыка Средневековья была, в основном, музыкой бродячих музыкантов и отличалась свободой, индивидуализированностью и эмоциональностью. Также светская музыка была частью рыцарской культуры феодалов.

Исполняли светскую музыку мимы, жонглеры, трубадуры или труверы, менестрели (во Франции), миннезингеры, шпильманы (в германских странах), хоглары (в Испании). Эти артисты должны были не только уметь петь, играть и танцевать, но и уметь показывать цирковые представления, фокусы, театральные сцены, и должны были другими способами всячески развлекать публику.

.jpg)

(1).jpg)

.jpg)

.jpg)