Что такое стереография в истории

История появления стереограмм и стереокартинок.

Художники с давних времён стремились изобразить объёмное изображение в своих работах, так например появились статуи из камня, фигурки из дерева, но художникам хотелось что-то большее, чем просто перспектива, тени и другие приёмы для создания ощущения объёма пространства на картине.

Сегодня изображения генерируемые компьютером с использованием вышеупомянутых способов, имеют практически фотографическое качество. Но есть есть и другая группа так называемых признаков, по которыми мозг человека определяет расстояние до объекта.

К этим признакам расстояния относятся:

Так при взгляде на плоскую картину простые первые способы определения глубины конфликтуют с выше указанными и поэтому изображение не выглядит по-настоящему трехмерным. Стереография (stereography), или стереографика (stereographics), как раз занимается решением этой проблемы и заставляет изображенные на плоской поверхности объекты выглядеть трехмерными и объёмными.

Кто изобрёл стереограммы?

В стереоскопе вместо нарисованных от руки картинок (как было ещё во времена Евклида) стали использоваться фотографии (фотография была изобретена в 1839 году). Получаемые стереоизображения и стереограммы приобрели реалистичность, четкость и глубину и оказались так популярны, что было налажено их коммерческое производство, а в 1850 году было основано Лондонское общество стереографии (London Stereoscopic Society).

Как происходит иллюзия объёмного изображения на стереоизображении и стереограмме?

Примерно 15% вообще не способны рассмотреть объемное изображение на стереопаре.

История стереограмм

Исследователь Бела Юлеш (Béla Julesz) в 1959 году обнаружил, что человеческий мозг может воспринимать глубину на стереопаре, которая была создана при помощи случайных точек, т.е. видеть объёмное изображение.

Подсказками стали обои, а именно эффект, который создают обои своим одинаковым и повторяющимся рисунком.

Как увидеть стереокартинку и стереограмму?

Если развести глаза так, чтобы смотреть не на поверхность, а за нее, так, что глаза будут смотреть одновременно не на один и тот же образец, а на соседние, то мозг оказывается «обманутым», думая, что глаза все еще смотрят в одно и то же место, и смотрящему кажется, что видимое изображение находится несколько дальше реальной плоскости поверхности.

Вначале на картинках использовали разноцветные точки, а со временем стали использовать и случайные повторяющиеся изображения.

История появления стереограмм и стереокартинок.

Художники с давних времён стремились изобразить объёмное изображение в своих работах, так например появились статуи из камня, фигурки из дерева, но художникам хотелось что-то большее, чем просто перспектива, тени и другие приёмы для создания ощущения объёма пространства на картине.

Сегодня изображения генерируемые компьютером с использованием вышеупомянутых способов, имеют практически фотографическое качество. Но есть есть и другая группа так называемых признаков, по которыми мозг человека определяет расстояние до объекта.

К этим признакам расстояния относятся:

Так при взгляде на плоскую картину простые первые способы определения глубины конфликтуют с выше указанными и поэтому изображение не выглядит по-настоящему трехмерным. Стереография (stereography), или стереографика (stereographics), как раз занимается решением этой проблемы и заставляет изображенные на плоской поверхности объекты выглядеть трехмерными и объёмными.

Кто изобрёл стереограммы?

В стереоскопе вместо нарисованных от руки картинок (как было ещё во времена Евклида) стали использоваться фотографии (фотография была изобретена в 1839 году). Получаемые стереоизображения и стереограммы приобрели реалистичность, четкость и глубину и оказались так популярны, что было налажено их коммерческое производство, а в 1850 году было основано Лондонское общество стереографии (London Stereoscopic Society).

Как происходит иллюзия объёмного изображения на стереоизображении и стереограмме?

Примерно 15% вообще не способны рассмотреть объемное изображение на стереопаре.

История стереограмм

Исследователь Бела Юлеш (Béla Julesz) в 1959 году обнаружил, что человеческий мозг может воспринимать глубину на стереопаре, которая была создана при помощи случайных точек, т.е. видеть объёмное изображение.

Подсказками стали обои, а именно эффект, который создают обои своим одинаковым и повторяющимся рисунком.

Как увидеть стереокартинку и стереограмму?

Если развести глаза так, чтобы смотреть не на поверхность, а за нее, так, что глаза будут смотреть одновременно не на один и тот же образец, а на соседние, то мозг оказывается «обманутым», думая, что глаза все еще смотрят в одно и то же место, и смотрящему кажется, что видимое изображение находится несколько дальше реальной плоскости поверхности.

Вначале на картинках использовали разноцветные точки, а со временем стали использовать и случайные повторяющиеся изображения.

История стереографии

Изобретение Чарльзом Ветстоуном стереоскопа. Особенности зрения, связанные с взглядом человека на объект двумя глазами. Появление различных видов стереоизображений. Создание иллюзии трехмерности. Развитие стереографии после появления компьютеров.

| Рубрика | Программирование, компьютеры и кибернетика |

| Вид | реферат |

| Язык | русский |

| Дата добавления | 31.05.2012 |

| Размер файла | 76,0 K |

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

Во все времена художники и учёные пытались изобрести методы для создания изображений, воссоздающих на плоскости три измерения пространства, в котором мы живём. Для представления предметов и жизненных ситуаций люди использовали и другие формы, такие как скульптура или резьба по дереву, но рисование на плоскости всегда являлось главной формой самовыражения человека.

В дальнейшем развитие стереографии привело к появлению самых разных видов стереоизображений. Появились так называемые анаглифы (anaglyphs), для просмотра которых наблюдатель должен носить очки с красным фильтром на одном глазу (это может быть, например, цветное стекло) и синим (или зелёным) на другом. Этим методом создавались целые фильмы, и для получения эффекта объёмности изображения публике предлагалось надевать такие очки.

Другим изобретением была голография, однако, для создания голограмм требуется специальное оборудование.

После появления компьютеров развитие стереографии получило новый толчок. Появились голографические мониторы, многоплоскостные мониторы (multi planar display), и, наконец, стереопары (stereo pair). К последнему виду относятся, например, современные шлемы виртуальной реальности. Основная идея стереопар заключается в том, что каждый глаз смотрит на отдельный экран, причём один глаз видит изображение, чуть-чуть отличающееся от изображения, видимого другим глазом: та же идея, что была использована при создании стереоскопа. Говоря о стереопарах, нельзя не упомянуть о недостатке, связанном с их просмотром: бинокулярное зрение и конвергенция соответствуют расстоянию, изображаемому на картинке, но глаза наблюдателя сфокусированы на экранах, следовательно, аккомодация и конвергенция конфликтуют. В результате в некоторых сценах мозг человека с трудом «соединяет» изображения для левого и правого глаза, и наблюдатель снова начинает видеть две отдельные двумерные картинки вместо одной трёхмерной. А некоторый процент людей (от 10% до 20%) вообще не способен увидеть глубину в таких виртуальных трёхмерных сценах, то есть в принципе рассмотреть объёмное изображение на стереопаре. К голографическим и многоплоскостным изображениям этот недостаток не относится.

Другой базовый принцип построения стереограмм заключается в том, что каждый глаз видит изображение, предназначенное именно для этого глаза, в то время как картинки для обоих глаз демонстрируются на одной и той же поверхности. Нужное изображение попадает в соответствующий глаз либо путём поляризации и просмотра стереограммы с помощью поляризованных очков, либо с помощью разделения во времени передачи изображения для разных глаз и использования очков, по очереди закрывающих зрителю глаза (это могут быть, например, жидкокристаллические фильтры).

Относительно недавно для создания иллюзии трёхмерности был использован так называемый «Палфрич» феномен (Pulfrich phenomenon). Основан этот эффект на психологическом факте, заключающемся в том, что мозг обрабатывает более тёмные изображения с меньшей скоростью, чем светлые. Для получения стереоэффекта требуется закрыть один глаз тёмным фильтром. Зритель видит перед собой быстро сменяющие друг друга (со скоростью частоты телевизионного экрана) изображения, и каждый текущий кадр, видимый незакрытым глазом, соединяется в мозгу с предыдущим кадром, восприятие которого заторможено с помощью фильтра.

История стереограмм на основе случайных точек началась в Bell Labs, когда Бела Юлеш (Bela Julesz) занимался исследованием психологической проблемы зрения и восприятия. Именно он обнаружил (1959г.), что мозг человека способен воспринимать глубину на стереопаре, построенной на основе случайных точек. Важность этого открытия заключалась в том, что стало ясно, что и без каких-либо явных зрительных образов, распознаваемых и одним глазом (monocular pattern recognition), человеческий мозг может интерпретировать видимое на плоскости как информацию о третьем измерении, то есть как глубину.

Человек с нормальным бинокулярным зрением видит немного различные картинки для разных глаз, так как глаза у человека находятся на расстоянии 6-7 сантиметров друг от друга. Мозг выполняет работу по слиянию этих изображений и получает информацию о глубине; этот процесс называется стереопсисом. Юлеш и Миллер (Miller J.E.) показали, что информация о глубине может быть получена непосредственно из стереопсиса, без предварительного распознавания контуров объектов.

стереография компьютер трехмерность

Как уже было сказано выше, автостереограммами называются стереограммы, не требующие от зрителя каких-то специальных устройств для их просмотра и восприятия. Всё, что следует делать наблюдателю для получения стереоэффекта, это особым образом фокусировать глаза, а именно, либо за поверхностью изображения (метод разведённых глаз), либо перед ней (метод сведённых глаз). Осваивание этих методов требует некоторой практики, но, однажды научившись, в дальнейшем человек без труда воспринимает образы на автостереограммах. Как показала практика, использовать метод разведённых глаз легче и применять его способен больший процент людей, поэтому и все примеры будут приводиться с использованием именно этого метода.

Размещено на Allbest.ru

Подобные документы

История возникновения и развития персональных компьютеров: появление первых электронных ламп и транзисторов, изобретение интегральных схем, создание микропроцессоров. Отличительные особенности и классификация компьютеров. История развития ноутбуков.

реферат [33,0 K], добавлен 19.06.2011

История изобретения и развития компьютера. Устройство персональных компьютеров и принцип их работы. Появление IBM PC, их развитие и модернизация. Появление портативных компьютеров, их достоинства и недостатки. Сервера и их функциональные возможности.

презентация [700,2 K], добавлен 27.11.2008

Исторические предшественники компьютеров. Появление первых персональных компьютеров. Концепция открытой архитектуры ПК. Развитие элементной базы компьютеров. Преимущества многопроцессорных и многомашинных вычислительных систем перед однопроцессорными.

курсовая работа [1,7 M], добавлен 27.04.2013

Описание этапов создания первых компьютеров: схема, операции и функции, принцип действия. От простого к сложному: история разработки нового поколения Intel-процессоров. Особенности устройства, архитектура и анализ различных модификаций микропроцессоров.

учебное пособие [473,6 K], добавлен 19.05.2009

История появления первых счетных машин и создание персонального компьютера. Базовая аппаратная конфигурация ПК, устройство системного блока, виды видеоадаптеров и звуковых карт. Особенности технологии 3DNow. История возникновения компьютерных вирусов.

презентация [1,5 M], добавлен 23.08.2010

История развития планшетных компьютеров, их преимущества и недостатки. Особенности тестирования различных моделей планшетов Ritmix RMD-1030. Принципы проведения диагностики, ремонт и техническое обслуживание различных моделей ПК, виды неисправностей.

реферат [1,3 M], добавлен 28.03.2014

История появления и развития первых вычислительных машин. Изучение характеристик электронно-вычислительной машины. Архитектура и классификация современных компьютеров. Особенности устройства персональных компьютеров, основные параметры микропроцессора.

курсовая работа [48,6 K], добавлен 29.11.2016

Краткая история стереограмм

Описание

Во все времена художники и ученые пытались изобрести методы создания изображений, воссоздающих на плоскости три измерения пространства. Для объемного изображения предметов и различных сюжетов использовались многие формы, например, скульптура или резьба по дереву, однако рисование на плоскости всегда представляло собой особый вызов для художников.

Традиционными способами, которые используются для передачи ощущения глубины пространства, являются перспектива, тени, структура и размер знакомых объектов, а также перекрытие одних предметов другими.

В наши дни изображения, сгенерированные компьютером с использованием этих способов, имеют почти фотографическое качество. Однако кроме упомянутых способов есть и другая группа признаков, по которым мозг человека определяет расстояние до объекта.

К этим признакам относится, во-первых, эффект бинокулярного зрения (binocular disparity). Он возникает вследствие того, что человек видит с помощью двух глаз, и зрительный образ, получаемый одним из них, немного отличается от образа, который видит другой глаз.

Второй признак расстояния — это так называемая аккомодация (accommodation), то есть сила мускульного напряжения для настройки хрусталика глаза при фокусировании взгляда на объекте в пространстве.

И, наконец, третий признак – конвергенция (convergence), то есть изменение угла сведения глаз при движении объекта к наблюдателю и обратно.

При взгляде на плоскую картину первая группа способов определения глубины конфликтует со второй, поэтому изображение не выглядит по-настоящему трехмерным.

Стереография (stereography), или стереографика (stereographics), занимается решением этой проблемы, заставляя изображаемые на плоскости объекты выглядеть трехмерными.

В 1838 году сэр Чарльз Уитстон изобрел стереоскоп.

Уитстон, Чарльз

Уитстон, Чарльз

Сэр Чарльз Уитстон (англ. Sir Charles Wheatstone; 1802—1875) — английский физик, автор многих изобретений.

В 1837 в сотрудничестве с Уилямом Куком получил патент на электромагнитный телеграф и создал первую действующую телеграфную линию в Англии. Это был так называемый стрелочный телеграф: стрелка на приёмнике показывала буквы алфавита, расположенные по окружности наподобие цифр в часах.

Предложил мостовой метод электрических измерений. Так называемый мост Витстона (Уитстона) служит основой современных гальванометров. Витстонов мостик балансирует измеряемые токи таким образом, что становится возможным измерение колебаний этих токов.

Является изобретателем стереоскопа — аппарата для просмотра трёхмерных изображений.

В 1829 году запатентовал музыкальный инструмент Концертина.

И хотя еще древние греки обладали определенными знаниями о стереографии (Евклид в своем трактате «Оптика» изучал восприятие человеком расстояния и особенности зрения, связанные с взглядом на объект двумя глазами), это событие практически совпало по времени с изобретением фотографии (1839 г.), что очень повлияло на поднятие интереса к стереографии.

В стереоскопе вместо нарисованных от руки картинок стали использоваться фотографии. В результате полученные стереоизображения приобрели реалистичность, четкость и глубину. Стереограммы оказались так популярны, что было налажено их коммерческое производство, а в 1850 году было основано Лондонское общество стереографии (London Stereoscopic Society).

После появления компьютеров развитие стереографии получило новый импульс. Появились голографические мониторы, многоплоскостные мониторы (multi planar display), и, наконец, стереопары (stereo pair). К последнему виду относятся, например, современные шлемы виртуальной реальности.

Основная идея стереопар заключается в том, что каждый глаз смотрит на отдельный экран, причем один глаз видит изображение, чуть-чуть отличающееся от изображения, видимого другим глазом (эта же идея использовалась при создании стереоскопа).

Говоря о стереопарах, нельзя не упомянуть о недостатке, связанном с их просмотром: бинокулярное зрение и конвергенция соответствуют расстоянию, изображаемому на картинке, но глаза наблюдателя сфокусированы на экранах, следовательно, аккомодация и конвергенция конфликтуют.

В результате в некоторых сценах мозг человека с трудом «соединяет» изображения для левого и правого глаза, и наблюдатель снова начинает видеть две отдельные двумерные картинки вместо одной трехмерной.

А некоторое количество людей (от 10 % до 20 %) вообще не способны рассмотреть объемное изображение на стереопаре.

К голографическим и многоплоскостным изображениям этот недостаток не относится.

Другой базовый принцип построения стереограмм заключается в том, что каждый глаз видит изображение, предназначенное именно для этого глаза, в то время как картинки для обоих глаз демонстрируются на одной и той же поверхности. Нужное изображение попадает в соответствующий глаз либо путем поляризации и просмотра стереограммы с помощью поляризованных очков, либо с помощью разделения во времени передачи изображения для разных глаз и использования очков, по очереди закрывающих зрителю глаза (это могут быть, например, жидкокристаллические фильтры).

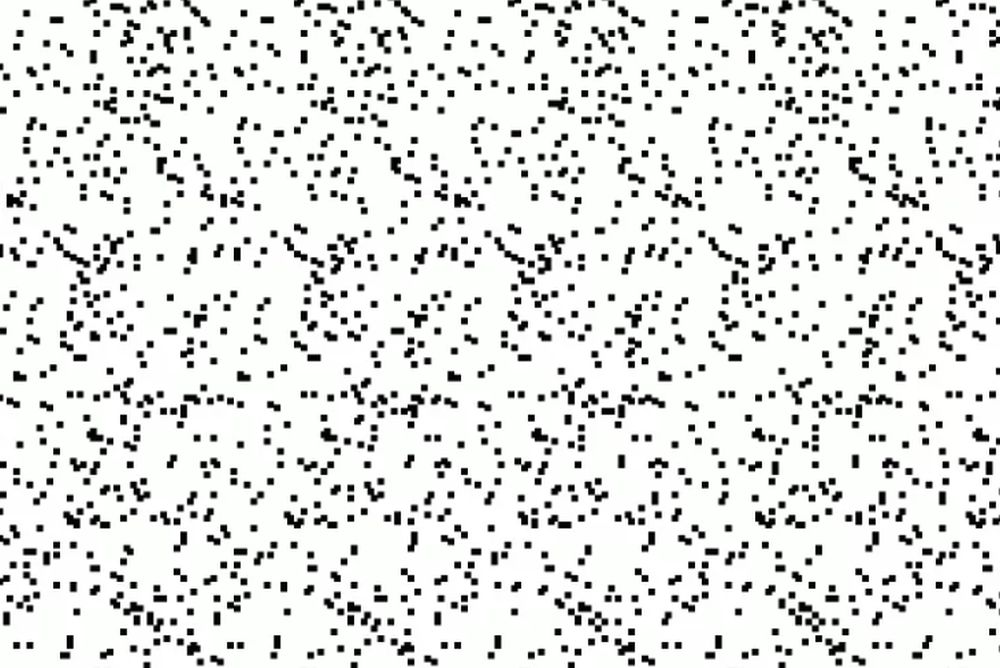

Среди стереографических изображений выделяют один важный класс – автостереограммы (autostereogram). Для просмотра автостереограмм зрителю не нужны никакие специальные устройства, а для их построения не требуется никакого специального оборудования кроме обычного ПК. Это стереограммы на одном изображении (Single Image Stereogram, SIS); в частности, стереограммы на основе выбора случайных точек (Single Image Random Dot Stereogram, SIRDS, или RDS).

История стереограмм на основе случайных точек началась в Bell Labs, когда в 1959 году исследователь Бела Юлеш обнаружил, что мозг человека способен воспринимать глубину на стереопаре, построенной на основе случайных точек. Важность этого открытия заключалась в том, что стало ясно, что и без каких-либо явных зрительных образов, распознаваемых и одним глазом (monocular pattern recognition), человеческий мозг может интерпретировать видимое на плоскости как информацию о третьем измерении, то есть как глубину.

Человек с нормальным бинокулярным зрением видит немного различные картинки для разных глаз, так как глаза у человека расположены на расстоянии 6–7 сантиметров друг от друга. Мозг выполняет работу по слиянию этих изображений и получает информацию о глубине; этот процесс называется стереопсисом. Юлеш и Миллер (Miller J.E.) показали, что информация о глубине может быть получена непосредственно из стереопсиса, без предварительного распознавания контуров объектов.

И, наконец, следующим важным шагом было открытие того факта, что для стереопсиса не обязательно использовать два отдельных изображения. В 1979 году Тайлер и Кларк (Tyler C.W., Clarke M.B.) создали первую стереограмму на одном изображении, построенную на основе случайных точек (SIRDS). Их идея была основана на «эффекте обоев», обнаруженном Сэром Дэвидом Брюстером еще в 1844-м году.

Кратко это явление можно объяснить так.

Пусть перед наблюдателем находится изображение с многократно повторяющимися на нем одинаковыми фрагментами (назовем их образцами); обои как раз представляют собой такое изображение. Если развести глаза так, чтобы смотреть не на поверхность, а за нее (этот метод называется методом разведенных глаз – wide-eyed), так, что глаза будут смотреть одновременно не на один и тот же образец, а на соседние, то мозг оказывается «обманутым», думая, что глаза все еще смотрят в одно и то же место, и смотрящему кажется, что видимое изображение находится несколько дальше реальной плоскости поверхности: мозг оценивает расстояние исходя из конвергенции. Если, наоборот, свести глаза (метод сведенных глаз — cross-eyed), то воспринимаемое изображение окажется ближе.

Далее, если повторяющиеся образцы не абсолютно одинаковы, а чуть-чуть различаются (в соответствии с представляемым трехмерным образом), то мозг интерпретирует это различие как связанное с тем, что наблюдаемый объект — трехмерный, а не изображенный на плоскости. Так возникает иллюзия трехмерности.

Сами повторяющиеся фрагменты могут иметь любой рисунок — Тайлер и Кларк начали с фрагментов, состоящих из точек со случайными цветами; уже после этого стали использоваться относительно произвольные рисунки. Существуют даже текстовые автостереограммы, в которых повторяется некоторая последовательность букв и символов.

К недостаткам стереограмм на одном изображении относится то обстоятельство, что не все люди способны их видеть; не для всех людей конвергенция является фактором определения расстояния, главенствующим над аккомодацией; для некоторых конфликт этих признаков является препятствием для способности увидеть стереограмму. И еще один недостаток, которым обладают RDS и SIS — они не несут в себе информации о цветах объектов.

Уитстон, Чарльз

Уитстон, Чарльз