Что такое структура былины 7 класс

Что такое былина и какие бывают былины

Здравствуйте, уважаемые читатели блога KtoNaNovenkogo.ru. С героями былин, легендарными богатырями, могучими чудовищами и доблестными князьями, мы знакомимся за школьной партой.

Образы русских воинов, то ли правда существовавших в былые времена на Святой Руси, то ли созданных воображением наших предков, прочно остаются в сердце и памяти, становятся национальными символами.

Кем же были первые авторы древних поэтических сказаний? Что такое былина? И, наконец, какие бывают былины? Поищем ответы на эти вопросы вместе.

Былина — это жанр фольклора

Былина – это жанр фольклора, изначально устная героико-историческая песнь, сочетающая установку на достоверность с элементами народной фантазии.

Первые образцы жанра, которые, по мнению исследователей, относятся к эпохе создания и становления древнерусского государства (ХI-XIII века), существовали в качестве песен, исполнявшихся под аккомпанемент щипковых инструментов (гуслей) и передававшихся из уст в уста.

Так как сюжеты былин касались исторических фигур и реальных событий, предметом повествования становилось прошлое, ведь вывод о чём-либо можно сделать лишь тогда, когда оно прошло, завершилось. Вот почему подобные песни изначально назывались старинами.

Термин «былина» вошёл в обиход в 1839 году, когда фольклорист и этнограф И. П. Сахаров приступил к изучению этого самобытного жанра.

В книге «Сказания русского народа» собиратель представил эпические песни о подвигах богатырей и поляниц (женщинах-богатыршах), о княжеской дружине князя Владимира в стольном граде Киеве, о Соловье-Разбойнике и Змее Тугарине.

Традиция записи былин, начатая в XIX веке, перешагнула в XX столетие и закончилась экспедициями в Онежский край, где была обнаружена последняя сказительница Марья Дмитриевна Кривополенова. С её слов было записано несколько десятков ранее не зафиксированных текстов. На этом история собирания былин закончилась.

Какие бывают былины

В фольклористике былины традиционно делят на 3 группы:

Героические былины бывают двух типов:

К социально-бытовым можно отнести былину «Садко».

Хвастливого гусляра перестают звать на пиры. Садко уходит на берег Ильмень-озера, где в одиночестве играет на гуслях. Игра приходится по нраву Морскому Царю, который заключает с музыкантом сделку.

Садко богатеет, становится первым купцом и хвалится, что скупит весь новгородский товар. Но это ему не удаётся. Однажды Садко попадает в сильную бурю и понимает, что Морской Царь требует его в жертву.

Под водой Садко играет на гуслях, отчего водяной пляшет так, что дрожит земля. По людским молитвам, Никола Можайский спасает Садко. Гусляр просыпается в родном Новгороде и мирно доживает свой век, строя храмы и помогая бедным.

Сказочные былинные тексты сочетают черты сказки (наличие волшебных персонажей, троекратность испытаний) и образы былинных героев.

Герои русских былин

Подобно циклу воинских преданий европейского средневековья, в которых повествуется о подвигах рыцарей Круглого стола и короле Артуре, в русском героическом эпосе прославляются могучие защитники родной земли.

Их король Артур – это киевский князь Владимир Красно Солнышко, собирающий в своей дружине весь цвет воинства. Самые популярные богатыри, обессмерченные художником В. Васнецовым: Илья из-под города Мурома села Карачарова, Добрыня, родившийся по разным версиям то ли в Искоростени, то ли в Рязани, и сын ростовского священника Алёша (Олёша).

Также известны киевские герои: Михайло Потык, Ставр Годинович и Чурило Пленкович. Сохранились предания (что это такое?) и о славных новгородцах: купце Садко и силаче Василии Буслаеве.

Не менее интересны истории о поляницах (женщинах-богатыршах). Например, Добрыня находит свою жену в бою. В конце поединка, когда соперники по воинскому обычаю должны снять забрала и показать лица, воин понимает, что бился с женщиной.

Прекрасной воительницей оказывается Настасья Микулишна – дочь богатыря Микулы Селяниновича. С Настасьей связан любопытный сюжетный поворот. Отлучившись в очередной поход на целых 12 лет, Добрыня оставляет молодую жену одну.

В это время Алёша Попович приезжает к ней и сообщает, что видел друга погибшим, после чего предлагает прекрасной «вдове» руку и сердце. Та соглашается, но Добрыня возвращается и вовремя разоблачает их. Он задаёт Алёше трёпку. Примирить их удаётся Илье.

Подвиги былинных героев

Но главное в воинских песнях – не любовные коллизии (это как?), а ратные подвиги. Чем же прославился каждый из народных героев?

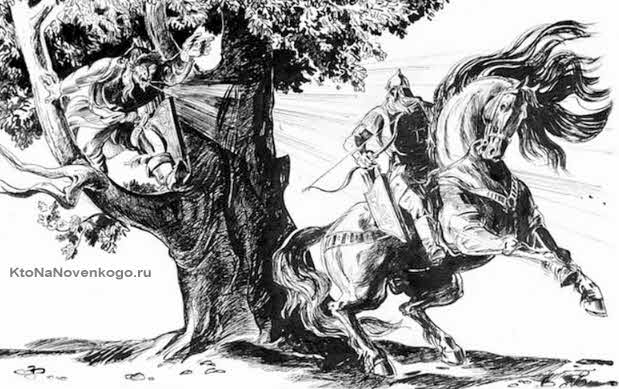

Среди былин об Илье Муромце самой популярной стало сказание «Илья Муромец и Соловей-разбойник», которое рассказывает о расправе с легендарным свистуном. Выколов ему глаз стрелой, Илья привязывает пойманного разбойника к седлу и привозит прямо в Киев на показ князю.

Тот сомневается, действительно ли перед ним Соловей, и Муромец приказывает пленнику засвистеть вполсилы. От свиста гнутся церковные маковки – и Владимир велит расправиться со злодеем. В чистом поле Илейка срубает Соловью голову.

Былина «Святогор» тоже связана с Ильёй. Старший богатырь, сидящий во Святых Горах, хранит силу земли. Он ловит Муромца и сажает в свой карман, где носит его два дня. Признав, что Святогор сильней, Илья завоёвывает его благосклонность. Богатыри обмениваются крестами, братаются, клянутся вместе беречь землю русскую.

Однажды они находят в горах белый гроб и по очереди ложатся в него. Для Ильи гроб велик, а вот Святогору – по росту. Великан просит накрыть его дубовыми досками. Муромец делает по сказанному, а вот поднять их уже не могут ни тот, ни другой. Святогор понимает, что ему пора уходить, и передаёт свою силу Илье.

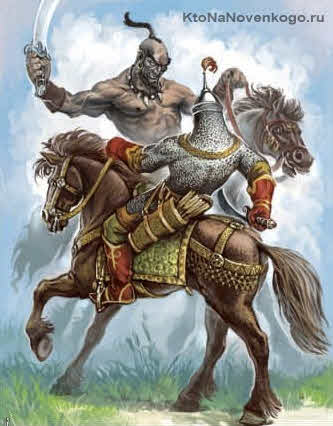

Второй по популярности герой народного эпоса – Добрыня Никитич. Былины о Добрыне Никитиче сообщают, что главный его соперник – Змей Горыныч. Припадая к земле, богатырь всякий раз набирает силу и одерживает победу в тот самый миг, когда кажется, что чудище уже не умертвить.

У былинного змееборца любопытные характеристики: его величают умным, хитрым. Именно Добрыню, да ещё богатыря Дуная князь выбирает в сваты, когда хочет просить руки королевны ляхов Апракси.

Алёша Попович знаменит поединком с Тугарином. Тугарин – татарский военачальник Тугархан.

Предание рассказывает, как Попович убивает Тугархана под стенами Киева, вызвав его на поединок прямо из-за княжеского стола. От вражеского войска не остаётся ничего, а от награды витязь отказывается.

Краткое резюме

Учёные находят в летописях почти всех героев песенного народного эпоса, что подтверждает факт их существования. Несокрушимые русские воины напоминают нам о воинской славе и ратных подвигах предков.

Былины о русских богатырях – лучшее чтение для будущих защитников Отечества.

Удачи вам! До скорых встреч на страницах блога KtoNaNovenkogo.ru

Эта статья относится к рубрикам:

Комментарии и отзывы (3)

В былинах, если они касаются исторических персонажей, слишком много мифов, тем более, что былины передавались из уст в уста и каждый следующий рассказчик добавлял что-то своё, искажая первоначальный смысл.

Я ничего не понял, что такое былина

Алексей: сказание старины глубокой, устный рассказ (часто в поэтической форме, ибо исполнялась нараспев). По сути, это исторические зарисовки с элементами сказки.

Ну, а былинники — это артисты (исполнители песен), зарабатывающие этим на хлеб. Пользовались спросом в силу отсутствия других доступных путей получения (для широких масс населения) познаний об уже ушедших временах и людях.

Это если простыми словами и без присущего былинам пафоса.

Русские народные былины

В истории науки, изучающей народное творчество, имеются жанры, которые всегда привлекали и будут привлекать внимание исследователей. К ним относятся песни и сказки, а также русские народные былины.

Что такое былины?

Былинами называют народные песенные сказания о подвигах храбрых воинах, отличающихся необычайной силой, удалью и мужеством. Учёные точно не могу назвать, в какой временной промежуток на Руси сложились эти фольклорные песни. Одни считают, что это были 9–11 вв., другие склоняются к 11–13 вв. О том, что былины появились, вероятнее всего, в Киевской Руси, можно судить по их содержанию: события, о которых идёт речь в сказаниях, привязаны к Киеву и связываются с именем князя Владимира. Сам термин «былины» сформировался благодаря фольклористу Ивану Сахарову в 1930-е годы, до этого времени жанр именовался как «старина».

Все былины классифицируются между собой на героические, основной темой которых является защита Русского государства от вражеских нападений, и новеллистические (социально-бытовые), описывающие главным образом бытовую и общественную жизнь народов средневековой Руси. Существуют также былины-баллады, в которых жизненные истории повествуются в форме драматичных происшествий в личной жизни людей, былины сказочного содержания и песни-сказания пародийного содержания, которые в шуточной форме высмеивают главных героев.

Особенности построения былины

Любая былина включает в себя три основные части: вступление, авторское изложение сюжетной линии и финальную часть. Каждая строка былины содержит равное количество ударений, при этом суммарное количество слогов в фольклорной песне не имеет значения.

Зачин

Структура былины предполагает начало с запева. По содержанию эта часть может гармонично переплетаться с сюжетом, но в большинстве случаев она описывает какое-то важное историческое событие. В зачине принято упоминать о месте, в котором развиваются основные события повествования. Стоит обратить внимание на тот факт, что в былинах всегда указываются реальные данные или конкретные места с целью создания убедительности и правдивости сказания.

Запев

Запев, как правило, не переплетается с основным содержанием фольклорной песни. Он представляет собой отдельный рассказ, предшествующий основной части эпического сказания.

Повествование

Действие в эпической песне всегда развивается неспешно, вплоть до того момента, пока не наступает кульминация – момент наивысшего напряжения сюжета, после которого ряд событий переходит к развязке. В повествовании используются следующие традиционные приёмы:

В сказании про Илью Муромца, к примеру, четырежды повторяется описание жуткого свиста Соловья-разбойника: «Засвистал как Соловей тут по-соловъему, закричал разбойник по-звериному…». От этого мощь злодея кажется более сильной, а значит, и победа главного героя – более значительной. Часто в текстах сказаний повторяются и ужасающие пророчества.

Авторы былин не жалеют эпитетов, воспевая силу и мощь главных персонажей своего творчества. Враг описывается отрицательными эпитетами (злой, проклятый, безбожный), герой-освободитель – положительными. Благодаря постоянным повторениям самых разных эпитетов, сказатели былин создают в воображении слушателя максимально правдивую картину сражений, показывая ему между делом, красоту русских городов. Интересно, что во всех былинах солнце именуется красным, даже если упоминается пасмурный день, а море синим, даже если говорится о буре.

Каждая былина включает в себя постоянные и переходные места. Первые представляют собой части песни, видоизменяемые сказителями при исполнении былины, под вторыми подразумеваются незначительно изменяемые куски текста. Сочетание постоянных и переходных мест в пении былин считается одним из жанровых признаков русского эпоса. Практически в любой былине присутствует также такой момент, как троекратные повторы. Число три фигурирует в тексте былины абсолютно везде: три богатыря, три направления, три сражения и т.д.

Исход

Концовка в былине может быть как краткой, так и включать в себя несколько стихотворных строк. В некоторых случаях она может заканчиваться словами: «И век про (имя) старину поют…».

Сказители былин

Сказителями былин на Руси принято было называть людей, которые занимались пересказами эпических произведений. Поначалу этим занимались странствующие гусляры, чьи имена история, к сожалению, не сохранила. Однако, в 18 веке, когда в обществе происходит резкий всплеск интереса к подобному творчеству, многие сказатели былин обрели популярность. Среди тех, кто умел и любил напевать песенные сказания можно, пожалуй, отметить: Трофима Рябинина, Василия Щеголенкова, Настасью Богданову, Аграфену Крюкову и Марию Кривополенову.

Сюжеты былин. Образы былин

Главными действующими персонажами большинства былин являются русские богатыри. Каждый из них имеет своё имя и яркий образ. Рассмотрим некоторых наиболее популярных персонажей.

Илья Муромец – главный герой киевского цикла народных песен. Он был самым старшим из русских богатырей, этот персонаж являлся воплощением мудрости и жизненного опыта. Согласно сюжету, изначально Илья Муромец был калекой, лишь в 33 года с помощью старцев он встал на ноги и приобрёл недюжинную силушку. Отважный, сильный и бесстрашный богатырь защитил родные земли от Соловья-разбойника, нашествия ига татарского и Идолища Поганого.

Добрыня Никитич на Руси занимает второе место по популярности, среди героев фольклора, после Ильи Муромца. Он был наиболее приближённым из всех богатырей к княжескому семейству, а его основными качествами считались образованность и воспитанность. В былине «Добрыня и Змей» богатырь совершил подвиг – одержал победу над Змеем, который принёс немало горя Русской земле. Историки считают, что реальным прототипом храброго персонажа в былинах послужил воевода Добрыня, который был дядей киевского князя, братом его матери.

Алеша Попович – самый юный представитель всеми любимой тройки силачей Руси. Он был известен всем не столько силой своей, сколько находчивостью и сообразительностью. «Не силой возьмёт, так хитростью» – пелось про него в песенных сказаниях. Этого персонажа по сей день историки связывают с Александром (Олешей) Поповичем – храбрым ростовским боярином.

Популярными персонажами былин также являются: великан Святогор, богатый купец Садко, богатыри Вольга Святославич и Никита Кожемяка, боярин Ставр Годинович и т. д.

Значение былин как жанра русского фольклора

Русские народные былины имеют огромное значение для понимания развития устного народного творчества и изучения истории Руси. Подобное народное творчество ярко отражает все стороны исторической и бытовой жизни русского народа, а также поражает богатством сюжетов и мотивов.

Былины дают представление о героическом прошлом русских людей, вызывают чувство гордости и уважение к русским богатырям, желание им подражать. Сегодня былины являются настоящими памятниками народного самобытного искусства, которые нужно оберегать, как зеницу ока.

Урок литературы в 7 классе «Знакомство с жанром былины. Собирание былин и их собиратели. «Вольга и Микула Селянинович»»

«Управление общеобразовательной организацией:

новые тенденции и современные технологии»

Свидетельство и скидка на обучение каждому участнику

Выбранный для просмотра документ Куницына Н.А. Урок в 7 классе_Понятие о былине.docx

Учитель: Куницына Наталия Александровна

Образовательное учреждение: МОУ СОШ №8 города Углича.

Автор УМК, используемого при реализации программы: В.Я. Коровина

Тема урока 1: Жанры фольклора. Понятие о былине. Собирание былин и их собиратели. «Вольга и Микула Селянинович». Нравственные идеалы русского народа в образе главного героя. Прославление мирного труда.

Тип урока : знакомство с новым материалом.

Формы урока : групповые, индивидуальные

— повторить жанры фольклора, изученные учениками ранее;

— познакомить учащихся с понятиями старина, былина,

— вспомнить былины, известные ученикам с раннего детства и из курса начальной школы;

— углубить представления семиклассников о национальном своеобразии русского фольклора;

— воспитывать любовь к героическому прошлому русского народа, его эпосу и устному народному творчеству.

1. Постановка цели и задач урока

Тот, кто духом не проникнет

В толщу трех тысячелетий,

К темноте, как крот, привыкнет,

Век живя на белом свете.

— Мы продолжаем разговор о фольклоре.

— Прочитайте первый эпиграф к нашему сегодняшнему уроку. Как вы понимаете слова И.В. Гёте?

2. Повторение изученного

— Вспомните, какие жанры фольклора вы знаете?

Прочитайте вслух и вспомните, к какому жанру устного народного творчества принадлежит каждый приведенный отрывок. По каким признакам вы догадались? Соотнесите жанр фольклора и текст, к которому он относится.

3. Переход к новой теме

— О каком жанре мы поведем речь сегодня? Прочитайте эпиграф к нашему сегодняшнему разговору.

4. Знакомство с жанром «былина»

— Что же такое былина? В самом слове заложен смысл

Другое название – старина, старинки.

Сам термин был введен ученым Сахаровым на основании упоминаемых в «Слове о полку Игореве» [кон. XII в.] «былинах сего времени».

Соотношение между действительностью и вымыслом в былинах отнюдь не прямолинейно, наряду с явными фантазиями присутствует отражение жизни Древней Руси. За многими былинными эпизодами угадываются реальные социальные и бытовые отношения, многочисленные военные и общественные конфликты, имевшие место в древности. Примечателен и тот факт, что в былинах с удивительной точностью переданы определенные детали быта, а зачастую поразительно верно описана местность, где разворачивается действие. Также небезынтересно, что даже имена некоторых былинных персонажей зафиксированы в летописях, где о них повествуется, как о реально существовавших личностях.

5. Знакомство с циклами былин

— Мы видим фрагмент карты Древней Руси. Вот как выглядело государство. В зависимости от центров княжеств принято выделять былины киевского, или «владимирова», новгородского и московского циклов. Мы рассмотрим особенности только двух первых циклов.

— Представление о богатырях у вас уже есть. Вы о них слышали, читали, смотрели мультфильмы. Давайте посмотрим, какие герои относятся к разным циклам былин.

6. Рассказ о сказителях былин

Хранителями русской старины, носителями исторической памяти народа были русские сказители (исполнители былин) и сказочники. Они доносили до слушателей своеобразие народной поэзии, были душой, источником светлых, бодрых настроений слушающего их человека. Каждый из них имел свою исполнительскую манеру. Каждый из них обладал своими индивидуальными особенностями.

Да, мастерство сказителя считалось профессией, представителей которой все уважали, ведь они приносили людям радость, без них жизнь была бы скучной, однообразной. На Русском Севере была традиция — брать исполнителя сказок, былин, песен в артель. Все работали, а сказитель рассказывал и пел. И за свою работу он получал равную со всеми плату. Исполнителей народных произведений хорошо знали, почитали. Собирается народ на мельницу, очередь выстраивается большая, все скучают. Большой удачей считалось встретить здесь мастера сказывать. Его пропускали без очереди, денег за помол не брали: его плата — интересный рассказ.

— А как вы представляете себе человека такой профессии? Нарисуйте словесный портрет сказителя или сказительницы.

Щеголенок был на десять с лишним лет моложе Т.Г. Рябинина. Его родина – деревня Боярщина той же Кижской волости. Былинному сказительству он научился отчасти у своего деда, но главным образом от дяди Тимофея. Последний, безногий инвалид, жил у своего брата – отца Щеголенка. От дяди Щеголенок перенял также сапожное ремесло, которым и занимался помимо земледелия.

В.П. Щеголенок – сказитель с ярко выраженным складом импровизатора. От него в разное время и разными собирателями было записано 14 былин; 10 из них записаны в нескольких вариантах, ясно показывающих, что у Щеголенка не было единой устойчивой редакции одного и того же сюжета. Одну и ту же былину он каждый раз пел совершенно по-иному, меняя не только отдельные места, но и весь текст в целом.

В противоположность Т.Г. Рябинину, который давал исключительно стройные и четкие композиции, Щеголенок усложнял былины мотивами и эпизодами других былин, любил объединять разные сюжеты. При всем своем творческом, новаторском отношении к материалу Рябинин оставался верен народной традиции. Щеголенок часто отступал от нее. Он сводил в одной былине богатырей, которые обычно никогда не встречались, и заменял традиционных героев другими эпическими именами.

Выдающейся сказительницей конца XIX и начала XX века была также беломорская исполнительница былин Аграфена Матвеевна Крюкова (1855–1921). Весь ее огромный репертуар (60 текстов былин и исторических песен) был записан еще в 1900-е годы А.В. Марковым, когда сказительнице было 45 лет. Былинный репертуар А.М. Крюковой сложен и по своему составу, и по происхождению. В нем отражены две местные традиции – Терского берега, откуда сказительница была родом, и Зимней Золотицы, куда она вышла замуж. Ее учителями на родине были главным образом мать и любимый дядя по матери – Ефим Стрелков; кроме того, она училась и от других стариков, а также от своих подруг. Будучи неграмотной, Аграфена Крюкова любила слушать чтение и усваивала новые былины или непосредственно из книги или от других сказителей в семье, которые пополняли свое былинное знание из книг.

Записанные от А.М. Крюковой былины и исторические песни превышают в общем своем объеме 10 000 стихов.

Все свои былины Аграфена Матвеевна пела, по словам Маркова, «довольно слабым, но приятным голосом», хорошо выдерживая стихотворный размер. Большинство былин были исполнены ею на один и тот же напев.

Ее талант и знание унаследовали две из ее дочерей – Марфа Семеновна и Павла Семеновна, главным образом первая, старшая и особенно любимая матерью.

— Послушайте, как исполнялась былина И.Т. Рябининым. Определите особенности художественного исполнения былин сказителями.

7. Анализ былины «Вольга и Микула Селянинович»

7.1. Композиция былины

— Познакомимся с композицией былины.

Структура былины та же самая, что и в любом эпическом произведении, разница – только в терминологии. Разберемся с этим.

7.2. Чтение былины в исполнении Л. Кулагина (можно вставить аудиофайл их фонохрестоматии для учебника литературы)