Что такое воздух в легких

Что такое воздух в легких

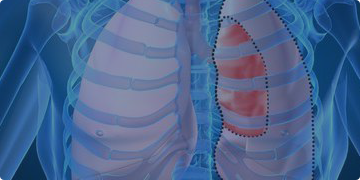

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости, которое приводит к сдавливанию легкого. В норме легкое и внутренняя поверхность грудной клетки покрыты оболочкой – плеврой. Между листками плевры существует небольшое пространство – плевральная полость. Листки плевры гладкие и покрыты специальной жидкостью, что снижает трение при дыхательных движениях. Плевральная полость герметична, давление в ней отрицательное – такие условия необходимы для функционирования легких. При пневмотораксе воздух проникает в плевральную полость, в результате чего легкое сжимается.

Пневмоторакс возникает при повреждениях грудной клетки и легких, а также при некоторых заболеваниях легких (например, туберкулезе, воспалении легких). Небольшое скопление воздуха может рассасываться самостоятельно, более крупный пневмоторакс грозит нарушением функции легкого, сердечной деятельности, сдавливанием крупных сосудов. Пневмоторакс относится к неотложным состояниям и в некоторых случаях при отсутствии лечения может привести к гибели пострадавшего.

Лечение пневмоторакса хирургическое и состоит в выведении воздуха из плевральной полости.

Воздух в плевральной полости.

Общая информация о заболевании

Пневмоторакс – скопление воздуха в плевральной полости, которое вызывает сдавливание легкого. Наружная поверхность легких и внутренняя поверхность грудной клетки покрыта специальной оболочкой – плеврой. Между листками плевры находится плевральная полость – небольшое пространство, в котором в норме давление отрицательное (ниже атмосферного), это необходимо для осуществления дыхательных движений легкими. При пневмотораксе герметичность плевральной полости нарушается, в нее попадает воздух, и давление в плевральной полости повышается (стремится приблизиться к атмосферному). В результате легкое сжимается, нарушается его дыхательная функция. При крупном пневмотораксе сдавливаются крупные сосуды, сердца, что может приводить к остановке дыхания и сердечной деятельности.

Существует несколько видов пневмоторакса, в зависимости от вызвавших его причин.

Крупный пневмоторакс при отсутствии лечения вызывает серьезные нарушения, которые могут привести к гибели пострадавшего. К ним относятся:

В случае необходимости лечебные мероприятия, направленные на ликвидацию пневмоторакса, проводятся незамедлительно.

Кто в группе риска?

Диагностика пневмоторакса основана на характерных жалобах пациента, истории заболевания, рентгенографии органов грудной клетки. При необходимости выполняют компьютерную томографию.

Пневмоторакс часто возникает при различных травмах и заболеваниях органов грудной клетки. Данные состояния требуют лабораторной диагностики для выявления основных показателей деятельности организма. Проводятся следующие анализы:

Тактика лечения зависит от размеров пневмоторакса. Небольшое количество воздуха может рассасываться без проведения каких-либо манипуляций, тогда осуществляется наблюдение за состоянием пациента, выполняются необходимые рентгенологические исследования легких. В остальных случаях проводится хирургическое лечение.

Пневмоторакс является неотложным состоянием, поэтому лечение начинается сразу же после его выявления. Целью является ликвидация воздуха в плевральной полости. Для этого делают пункцию (прокол) и удаляют воздух. Также удаление воздуха выполняется с помощью специальной трубки (дренажа): один ее конец вводится в плевральную полость, а другой присоединяется к аппарату, который выводит из нее лишний воздух. Вместо аппарата часто используется клапанный механизм, позволяющий воздуху выходить наружу, но не пропускающий его в плевральную полость. В результате легкое расправляется.

В некоторых случаях требуется оперативное лечение, которое может быть проведено через небольшие разрезы с использованием эндоскопа (специальной гибкой трубки, оснащенной видеокамерой и набором инструментов) либо путем вскрытия грудной полости.

Специфической профилактики пневмоторакса не существует, однако риск возникновения пневмоторакса снижает отказ от курения.

Людям с заболеваниями легких следует регулярно проходить обследования.

Пневмоторакс. Гидроторакс. Гемоторакс. Хилоторакс

Введение

Если вообразить плоский полиэтиленовый пакет, проложенный между плотно упакованными предметами или конструктивными элементами, то можно составить представление об устройстве большинства пленочных оболочек или прослоек человеческого организма. Таковы, например, конъюнктива и брюшина; такова и плевра – серозная двухлепестковая оболочка легких, средостения и внутренней поверхности грудной клетки.

Плевра своим висцеральным (легочным) лепестком плотно покрывает каждое легкое и переходит в париетальный, пристеночный лепесток. Узкое пространство между висцеральным и париетальным лепестками носит название плевральной полости. В здоровом состоянии это щелевидное пространство заполнено незначительным (всего несколько миллилитров) объемом серозной жидкости. В целом, такое морфологическое и механическое устройство плевры является важным элементом дыхательной системы, обеспечивающим наиболее эффективный внешний газообмен.

Вынесенные в заголовок пульмонологические термины обозначают четыре близких по сути состояния, которые встречаются с разной частотой и имеют собственные нюансы, но практически всегда создают серьезную проблему для дыхательной системы, следовательно, в целом для здоровья, а нередко и для жизни.

Определения

Пневмоторакс – присутствие воздуха в плевральной полости.

Гидроторакс – скопление негнойной жидкости (выпота) в плевральной щели.

Гемоторакс – наличие в плевральном пространстве того или иного объема крови.

Хилоторакс – скопление жирной лимфы (хилуса, хилезной жидкости) в плевральной полости.

Причины

Пневмоторакс возникает при механических торакальных травмах, – открытых или закрытых, – в том числе ятрогенных. Последние могут быть побочным эффектом или осложнением медицинских процедур, однако искусственный пневмоторакс иногда показан при туберкулезе и вызывается целенаправленно. Кроме того, пневмоторакс в ряде случаев осложняет течение пульмонологических заболеваний (например, буллезной эмфиземы легких, а также может возникнуть при глубинном нырянии, высотном полете и других значительных перепадах давления.

Гидроторакс, как правило, развивается при сердечнососудистых, нефрологических, гастроэнтерологических и других заболеваниях, когда нарушается общий обмен и циркуляция жидкости в организме, что приводит к ее накоплению в патологически больших количествах (асцит).

Гемоторакс обычно становится следствием травматических кровотечений и в этом случае нередко сочетается с пневмотораксом. Кроме того, причинами могут выступать патология магистральных и периферических кровеносных сосудов, туберкулез, онкопроцесс в системе дыхания, абсцесс легкого, а также ятрогенные факторы.

Хилоторакс, наиболее редкий вариант скопления непредусмотренных субстанций в плевральной полости, чаще всего является осложнением патологии лимфодинамики. Встречается травматический хилоторакс, врожденный хилоторакс новорожденных, хилоторакс курильщика, хирургический, туберкулезный, тромбозный, гельминтозный и т.п.; хилоторакс при злокачественных опухолях, прорастающих в грудной проток, а также хилоторакс, обусловленный комбинацией различных причин (например, механических и биохимических).

Симптоматика

Любые нарушения целостности и содержимого плеврального пространства проявляются симптомами, специфическими для большинства видов пульмонологической патологии, а именно дыхательной недостаточностью, цианозом, слабостью, удушьем, кашлем и т.п. При открытых травматических повреждениях с пневмогидротораксом наблюдается пенистое кровотечение из раны. Нередко отмечается асимметрия дыхательных движений грудной клетки, отечность, тахикардия, снижение АД (особенно при гемотораксе) вынужденная поза пострадавшего (ортопноэ). Длительно существующий хилоторакс может приводить к существенному снижению массы тела, общей дегидратации.

В целом, симптоматика зависит от тяжести причин и количества вещества, скопившегося в плевральной полости. Зачастую симптоматика основного заболевания или травмы доминирует и является значительно более тяжелой, требующей немедленного начала реанимационных мероприятий.

Диагностика

Диагностика рассматриваемых состояний включает анализ клинических проявлений и их динамики; субъективных ощущений, внешнего вида и поведения больного; результатов перкуссии и аускультации. Инструментальные исследования, наиболее информативные при такого рода патологии – рентгенография, в том числе с контрастированием, КТ, УЗИ, пункционный отбор материала для дальнейшего лабораторного исследования. Назначаются также рутинные и специальные анализы крови, мокроты, выпота и т.д.

Лечение

Совершенно очевидно, что лечение пневмо-, гидро-, гемо- и хилоторакса бессмысленно, если не устраняются непосредственные причины. Поэтому дальнейшая терапевтическая стратегия и тактика определяется результатами диагностики и соответствующими протоколами оказания помощи. Чаще всего применяется аспирация воздуха или дренаж скопившихся жидкостей, однако основные усилия направляются на лечение основного заболевания или устранение последствий травмы.

Лечение пациентов с буллезной эмфиземой на фоне дисплазии соединительной ткани в первичном звене здравоохранения

Спонтанный пневмоторакс (СП) — состояние, возникающее в результате скопления воздуха в плевральной полости вследствие возникновения патологического сообщения плевральной полости с воздухоносными путями, не связанное с травмами или лечебными воздействиями

Спонтанный пневмоторакс (СП) — состояние, возникающее в результате скопления воздуха в плевральной полости вследствие возникновения патологического сообщения плевральной полости с воздухоносными путями, не связанное с травмами или лечебными воздействиями [1]. По мнению большинства авторов, непосредственной причиной СП является буллезная эмфизема с прогрессирующим истончением стенок и разрывом субплеврально расположенных эмфизематозных булл и субплевральных пузырей [3, 6, 9].

В современной литературе исследователи рассматривают буллезную эмфизему легких и СП как одно из многочисленных проявлений прогредиентного системного процесса, обусловленного наследственным поражением соединительной ткани. Не вызывает сомнения и отражена в соответствующих диагностических алгоритмах высокая вероятность развития буллезной эмфиземы и спонтанного пневмоторакса при относительно редко встречающихся генетических синдромах, например, синдроме Марфана и Элерса–Данло [10]. Однако гораздо большее практическое значение имеет высокий риск возникновения СП при недифференцированных формах дисплазии соединительной ткани (ДСТ), признаки которой широко распространены в популяции и являются предметом изучения специалистов самого разного профиля.

В работах, посвященных ДСТ, есть сообщения о высокой частоте встречаемости случаев спонтанного пневмоторакса у лиц молодого возраста. Так, в наблюдениях Г. И. Нечаевой у пациентов в возрасте 18–35 лет с признаками ДСТ распространенность спонтанного пневмоторакса составила около 10% [7], С. М. Гавалов и В. В. Зеленская, наблюдая детей с бронхиальной астмой на фоне ДСТ, зарегистрировали развитие СП у 5% пациентов, причем в половине случаев осложнение не было связано с тяжелым приступом удушья [4]. Г. П. Василенко и Г. Н. Верещагина использовали термин «диспластическое легкое», основным проявлением которого считали спонтанный пневмоторакс, причем отмечали склонность к рецидивирующему течению и большой вероятности послеоперационных осложнений [2]. Имеются данные, подтверждающие значение генетически обусловленной «слабости» соединительной ткани в развитии буллезной эмфиземы. Так, В. И. Нечаев указывает, что генетические маркеры ДСТ среди больных с буллезной эмфиземой встречаются в 8,9 раз чаще, чем среди практически здоровых лиц [5]. По нашим данным среди пациентов с первичным СП признаки ДСТ диагностируются в 75% случаев. Доминирующими являются признаки, связанные с нарушениями формообразования костного скелета, которые характеризуются как костно-суставной синдром. Почти 70% пациентов имеют астенический тип конституции, более чем в половине случаев диагностируются нарушения осанки за счет деформации позвоночника, у трети пациентов наблюдаются различные варианты деформации грудной клетки, а также гипотония и гипотрофия мышц [8].

Задачи по восстановительному лечению пациентов с ДСТ после перенесенного первичного СП и профилактике прогрессирования буллезных изменений в легких не могут быть решены в полной мере, если во внимание не будет принято наличие других проявлений системного диспластического процесса, требующих индивидуального дифференцированного подхода.

Пациентам с ДСТ после перенесенного эпизода первичного СП проводится программа реабилитации, рассчитанная на два 12?недельных курса при посещении занятий 3 раза в неделю. Комплексное восстановительное лечение включает образовательные программы, дозированные физические нагрузки, респираторную гимнастику, рациональную психотерапию. Для коррекции вегетативной дисфункции, стабилизации синтеза коллагена и других компонентов соединительной ткани, стимуляции метаболических и коррекции биоэнергетических процессов пациентам с ДСТ проводится метаболическая терапия по следующим направлениям: стимуляция коллагенообразования (аскорбиновая кислота, витамины группы В, препараты меди, цинка, магния, кальция, антигипоксанты); коррекция нарушений синтеза и катаболизма гликозаминогликанов (хондроитинсульфат (Хондроксид), глюкозамина сульфат (ДОНА)), стабилизация минерального обмена (витамин D2 и его активные формы, препараты кальция); коррекция уровня свободных аминокислот крови (метионин, глутаминовая кислота, глицина); улучшение биоэнергетического состояния организма (Рибоксин, Милдронат и Мексидол).

Назначение препаратов магния у пациентов с буллезной эмфиземой легких на фоне признаков ДСТ имеет важное значение для достижения сбалансированной активности коллагеназ и эластаз, а также биосинтетических ферментов глюкозаминогликанов с целью уменьшения прогрессирования буллезных изменений в легких.

Магнерот ® — препарат магния. Действующее вещество магния оротат. В состав препарата входит оротовая кислота, которая способствует росту клеток, участвует в процессе обмена веществ. Оротовая кислота (которую называют также витамином В13), помимо участия в обмене магния, обладает собственной метаболической активностью: соединение является одним из метаболических предшественников пиримидиновых нуклеотидов, что необходимо для нормального хода анаболических процессов. Магнерот® назначается пациентам по 2 таблетки 3 раза/сутки в течение 7 дней, затем — по 1 таблетке 2–3 раза/сутки ежедневно. Продолжительность курса лечения — не менее 4–6 недель.

Для оценки эффективности восстановительного лечения с использованием препарата Магнерот ® проведено проспективное сравнительное исследование, в которое включено 45 пациентов с ДСТ после перенесенного эпизода первичного СП (39 мужчин и 6 женщин, средний возраст 22 (19–26) года). В качестве группы сравнения были привлечены результаты обследования 34 пациентов с буллезной эмфиземой и ДСТ после эпизода СП, по каким-либо причинам отказавшихся от реабилитационных мероприятий. Основная группа и группа сравнения были сопоставимы по полу, возрасту и характеру хирургического пособия.

У пациентов с ДСТ после перенесенного первичного СП, которые прошли комплексную программу реабилитации, реже наблюдались жалобы на ограничение физической активности и значительно уменьшилась одышка по шкале MRS (табл. 1).

Как следует из табл. 2, у пациентов основной группы после восстановительного лечения значительно увеличились скоростные и объемные показатели функции внешнего дыхания (жизненная емкость легких (ЖЕЛ), объем форсированного выдоха за первую секунду (ОФВ1), отношение ОФВ1 к форсированной ЖЕЛ (ОФВ1/ФЖЕЛ), мгновенная объемная скорость после выдоха 50% ФЖЕЛ (МОС50%) и средняя объемная скорость середины выдоха (СОС25–75%)) и статистически значимо превышали аналогичные показатели контрольной группы.

У пациентов после прохождения восстановительного лечения статистически значимо увеличились показатели силы дыхательных мышц по сравнению с группой сравнения (табл. 3).

.gif)

.gif)