Что такое гомогенная тень в легком

Что такое гомогенная тень в легком

Солитарный очаг или «очаг в виде монетки» представляет собой фокус

6. Какова важность рентгенологических находок?

Они не являются самыми главными. Разрешающая способность современных аппаратов КТ позволяет лучше оценить признаки, характерные для рака:

а) Нечеткие или неравномерно зазубренные края очага.

б) Чем больше очаг, тем больше вероятность того, что он злокачественный.

в) Кальцификация очага обычно свидетельствует о доброкачественном образовании. Специфическая центральная, диффузная или слоистая кальцификация характерна для гранулемы, в то время как более плотные кальцификаты в виде зерен неправильной формы наблюдают при гамартоме. Эксцентрические кальцификаты или кальцификаты в виде небольших крапинок могут быть в злокачественных очагах.

г) При КТ можно исследовать изменение относительной плотности очагов после введения контраста. Эта информация увеличивает точность диагностики.

7. Какие социальные или клинические данные говорят о том, что очаг скорее является злокачественным?

К сожалению, нет данных, которые были бы достаточно чувствительными или специфичными, чтобы повлиять на диагностику. Как пожилой возраст, так и длительное курение являются факторами, при которых более вероятен рак легкого. Уинстон Черчилль должен был заболеть раком легкого, однако не заболел.

Поэтому сведения о том, что больной является президентом спелеологического клуба (гистоплазмоз), его сестра разводит голубей (криптококкоз), вырос он в долине реки Огайо (гистоплазмоз), работает могильщиком па собачьем кладбище (блистомикоз) или просто предпринял туристическую поездку по долине Сан-Хоакин (кокцидиомикоз), представляют собой интересную сопутствующую информацию, однако не влияют на диагностические мероприятия при солитарном очаге в легком.

8. Что наиболее важно из истории болезни?

Старые рентгенограммы грудной клетки. Если очаг появился недавно, то более вероятно, что он злокачественный, а если он не изменился за последние 2 года, то вероятность злокачественной опухоли меньше. К сожалению, даже это правило не является абсолютным.

9. Если больного ранее лечили по поводу злокачественной опухоли, а сейчас у него появился солитарный очаг в легком, можно ли утверждать, что этот очаг является метастазом?

Нет. Вероятность того, что появившийся очаг в легком является метастазом, составляет менее 50% даже в случае, если у больного ранее была злокачественная опухоль. Таким образом, диагностические мероприятия у такого пациента будут теми же, что и у любого другого больного с вновь появившимся солитарным очагом в легком.

10. Как следует поступать с солитарным очагом в легком?

Полная информация о путешествиях и занятиях интересна, но не влияет на ход диагностики. Из-за периферической локализации большинства очагов бронхоскопия дает результат менее чем в 50%. Цитологическое исследование мокроты малоинформативно, даже если его выполняют самые хорошие специалисты. Рекомендуется провести КТ, поскольку оно может выявить другие потенциально метастатические очаги и оцепить состояние лимфатических узлов средостения.

Как указано выше, чрескожная биопсия с помощью иглы информативна приблизительно в 80%, однако ее результат редко влияет на последующую тактику.

Важным является определить, может ли больной перенести радикальную операцию. Функция сердца, легких, печени, почек и нервной системы должна быть признана стабильной. Если маловероятно, что больной проживет еще несколько лет, то просто нет смысла удалять бессимптомный очаг в легком.

Основным путем для больного, который может перенести операцию, является резекция очага с диагностической целью, выполняемая с помощью торакоскопии, обладающей наименьшей инвазивностыо, или небольшой торакотомии.

11. Каков должен быть объем операции, если очаг является раковой опухолью?

Хотя некоторые исследования свидетельствуют о том, что достаточно выполнить клиновидную резекцию, операцией выбора остается удаление анатомической доли легкого. Рак, который обнаруживают в виде солитарного очага, представляет собой раннюю стадию с 65% 5-летней выживаемостью (при отсутствии видимых метастазов). Рецидивы делят на местные и отдаленные.

Учебное видео анатомии корней и сегментов легких

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

Что такое гомогенная тень в легком

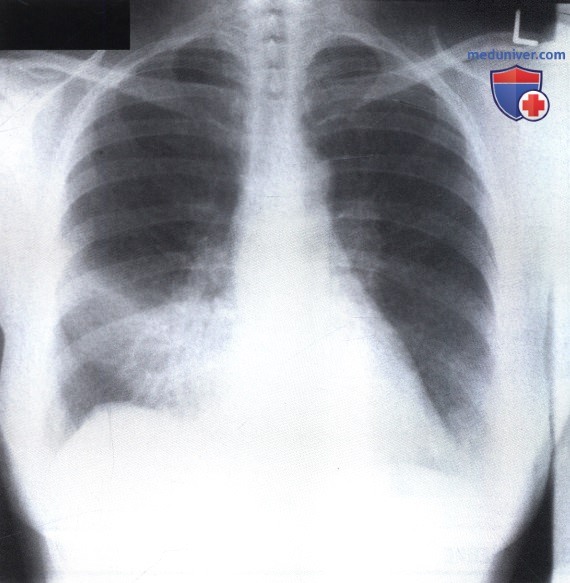

Женщина 35 лет обратилась к врачу с жалобами на боль в грудной клетке и одышку в течение четырех дней. Что видно на рентгенограмме?

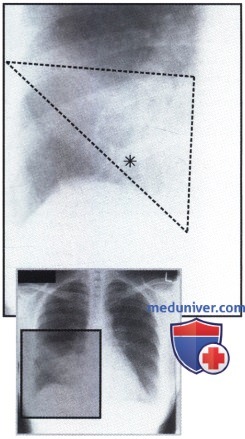

а) Исходная картина. Ненормальное затемнение в нижнем отделе правого легочного поля.

б) Интерпретация. На рентгенограмме обнаруживается затемнение в нижней половине правого легкого. Тень имеет треугольную форму. Основание треугольника проходит по середине правого легочного поля, а его диагональ направлена под углом к правой границе сердца. Правая половина диафрагмы контурируется четко, следовательно, нижняя доля не вовлечена в патологический процесс.

Однако правая граница сердца видна неотчетливо. На данном снимке определяется правосторонняя среднедолевая пневмония. Расположение участка воспалительной инфильтрации в непосредственной близости с плотным анатомическим образованием (сердцем) приводит к тому, что граница этого образования стирается. В норме граница сердца определяется благодаря разнице плотности легочной ткани и ткани сердца.

Но в данном случае эта разница утрачивается из-за консолидации легочной ткани.

Условные обозначения: * Показана прямая нижняя граница треугольного уплотнения.

в) Заключение. Правосторонняя среднедолевая пневмония.

Редактор: Искандер Милевски. Дата публикации: 1.9.2021

Что показывает рентген легких и бронхов

Рентгенография – широко известный метод диагностики, используемый с целью оценки состояния внутренних органов и костной системы. В этой статье мы рассмотрим, что показывает рентген легких и бронхов, что можно увидеть на снимках, как проходит процедура и когда назначается.

Рентген легких у взрослых может показать практически все серьезные патологии на ранней стадии. Диагностика выявляет следующие заболевания: эмфизему, пневмонию, плеврит, раковые опухоли и другие новообразования, бронхит, спайки в лёгких, туберкулез, отек легких, саркоидоз, абсцесс легкого, фиброз лёгких. На рентгене видно тень и просветление, так как снимок является негативом пленки. Тень указывает на уплотненные области легких, а белые пятна указывают на скопление воздуха или жидкости. Для получения полной картины процедуру проводят в двух или трех проекциях (прямая, косая, боковая). Туберкулез на рентгене лёгких хорошо виден на самой ранней стадии. Диагностика позволяет определить локализацию очага и область распространения в тканях.

Покажет ли рентген воспаление легких, бронхит и насколько целесообразен при пневмонии?

В первую очередь рентгенография легких назначают именно при подозрении на пневмонию, онкологию или туберкулез. Многие приравнивают воспаление легких к бронхиту и считают, что при данном заболевании также показан рентген. На самом деле сканирующие лучи не отображают непосредственно бронхи. Диагностировать бронхит по снимку невозможно, но можно предположить этот диагноз по косвенным признакам. Например, по присутствию отёка легкого, изменению его формы, деформации ткани, расположению просветов.

Рентген показал затемнение в легких что это может означать?

Тень в лёгком может указывать как на опасные лёгочные болезни, так и на бракованную пленку. Не стоит впадать в панику, ведь рентгенография является дополнительной диагностикой и по одному снимку никогда не ставят диагноз. Затемнение на пленке выглядит как белое пятно, происхождение которого может быть вызвано множеством причин. Для правильного описания врачи-рентгенологи используют классификаций теней по размерам, локализации, степени уплотнения и даже геометрической форме. Например, треугольная форма указывает на осумкованный плеврит или ателектаз. Пятно может быть тотальным, очаговым, сегментарным, субтотальным.

Также важно учитывать местоположение, которое может быть лёгочным или внелёгочным. Любые новообразования, будь то опухоль, киста или абсцесс также дают тень. Уплотнение ткани в легких означает воспалительный процесс. Затемнения вне лёгких могут означать наличие жидкости, аневризму аорты, увеличение лимфоузлов, возможно опухоли позвоночника, пищевода и другие патологии органов грудной клетки.

Для правильного описания снимка необходимо знание всевозможных форм заболеваний и большой практический опыт. Для уточнения диагноза необходимо провести другие обследования и осмотр пациента. Рентгенография выступает дополнительным инструментом получения данных.

Показания для прохождения диагностики: длительный кашель, одышка, присутствующая независимо от физической нагрузки, присутствие крови или гноя в мокроте, болевые ощущения при вдохе или выдохе, боли в грудной клетке без видимых причин.

Если вас беспокоит какая-то проблема со здоровьем, запишитесь на диагностику. Успех лечения зависит от правильно поставленного диагноза.

Как проводится процедура?

Как делают рентген легких знают все, кто хоть раз проходил флюорографию. Процедура проводится абсолютно таким же способом. Пациент освобождает верхнюю половину тела от украшений и одежды, плотно прижимается грудью или спиной к аппарату и задерживает дыхание на момент снимка. Процедура занимает не более пяти минут и не доставляет дискомфорта. Рентгенолог приступает к описанию сразу же и отдает результат на руки больному. Далее снимок можно показать своему лечащему врачу или любым другим специалистам при необходимости.

Сколько раз в год можно делать рентгенографию зависит от преследуемых целей обследования. Обычно рекомендуется проходить данную диагностику не чаща двух раз в год. Можно ли часто делать и насколько вреден рентген легких зависит от нескольких факторов. Необходимо учитывать возраст пациента, уровень излучения рентген аппаратом и самое главное, показания для проведения обследования. При заболеваниях, угрожающих жизни, вред от излучения будет наименьшим злом для больного, но большим шансом на эффективное лечение. Опасность рентгена легких при родинках на коже безосновательна, так как доза облучения безопасна для здоровья. Если у вас большая родинка в области обследования, предупредите об этом врача, чтобы он учитывал вероятность тени от нее на снимке. Противопоказаний диагностика не имеет, но есть ограничения по возрасту. Крайне нежелательно проводить процедуру детям до 14 лет.

Подготовка к исследованию

Подготовки не требуется, но вопросы можно ли курить перед рентгеном и можно ли есть перед рентгеном остаются актуальны для многих людей. Курение никак не изменит результат обследования, а вот кушать не стоит слишком обильно, так как при полном желудке диафрагма немного смещается вверх, следовательно, результат на снимке может быть искажен.

В чем разница КТ и рентгена легких?

Кроме рентгенографии исследование легких делается на компьютерном томографе. При выборе метода диагностики возникают вопросы что лучше КТ или рентген легких? Принцип исследования остается прежней, просвечивание органов рентгеновскими лучами, но рентген дает снимок в одной плоскости, а КТ позволяет получить трехмерное изображение. Что точнее рентген или КТ лёгких? Компьютерная томография дает возможность изучить органы грудной клетки более детально. Преимуществом томографии является информативность, недостатком – высокая доза облучения. Целесообразность в каждом случае определяет врач, учитывая индивидуальные обстоятельства и показания. Делать рентген легких в профилактических целях рекомендуется один раз в год. Людям входящих в группу риска рекомендовано проходить обследование дважды в год. К такой категории относятся сотрудники медицинских учреждений, люди, имеющие в анамнезе хронические заболевания такие как гепатит, ВИЧ, астма и те, кто контактирует с больными туберкулёзом.

Данная статья размещена исключительно в познавательных целях, не заменяет приема у врача и не может быть использована для самодиагностики.

Что такое гомогенная тень в легком

(Новости лучевой диагностики 2001 1-2: 4-10)

Лучевая диагностика периферического рака легкого.

Голуб Г. Д., Серова Т. Н.

НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, г. Минск.

Классическая рентгенологическая картина периферического рака общеизвестна: шаровидной или сферической формы неоднородная тень с неровными, часто волнистыми (бугристыми), нечеткими контурами.

Важно, однако, подчеркнуть, что общепринятое мнение о шаровидной форме периферического рака справедливо только по отношению к относительно большим узлам, диаметр которых превышает 3-4 см. Большинство более мелких опухолей не имеет шаровидной формы и приобретает таковую только по мере роста новообразования.

Важным скиалогическим признаком периферического рака являются нечеткие контуры опухолевого узла и наличие лучистых теней, направленных от него в легочную ткань. Образование “лучистого венчика”, “шипов” вокруг опухоли связано с распространением ее вдоль стенок бронхов, лимфатических и кровеносных сосудов и отражает инфильтративный характер роста.

Следует обратить внимание на нежный, радиально направленный рисунок “лучистого венчика” при периферическом раке в отличие от неравномерных и неодинаковых по толщине тяжей, которые являются отображением рубцовых процессов. Примером может служить фокус хронической пневмонии, который, имея шаровидную форму, на фоне подобных тяжей может напоминать злокачественную опухоль. В связи с этим анализ “венчика” должен быть проведен очень тщательно.

Контуры опухоли не только нечеткие, но и волнистые, что является отображением бугристой поверхности опухолевого узла. При анализе рентгенологической картины периферического рака существенное значение имеет симптом многоузловатости, заключающийся в отсутствии единой однородной тени опухоли; она состоит как бы из нескольких небольших образований, сливающихся в общий конгломерат (Б.К. Шаров, 1974).

В редких случаях, когда контуры раковой опухоли могут быть четкими, а не бугристыми, дифференциальная диагностика с доброкачественными опухолями представляет значительные трудности.

Интенсивность тени зависит в основном от размеров опухолевого узла и степени его плотности. Структура тени при периферическом раке чаще неоднородная. Нередко она представляет собой как бы слившиеся между собой отдельные, прилежащие друг к другу плотные округлые тени. По-видимому, неравномерность роста отдельных участков опухоли, бугристость поверхности, различные сроки возникновения распада обусловливают подобную неоднородную структуру теневого изображения.

Почти у 30 % больных периферическим раком легкого встречается распад в опухолевом узле, связанный в основном с несоответствием медленного образования сосудов и интенсивного роста опухоли, в результате чего наступает некроз опухолевой ткани. Это не единственная причина, поскольку наблюдаются очень большие узлы без выраженного распада и значительно меньшего размера – с наличием распада.

Полости распада бывают мелкими, одиночными и множественными. Они имеют причудливую форму с неровными и нечеткими очертаниями. Мелкофокусный распад может переходить в крупнофокусный и заканчиваться образованием крупной солитарной, центрально расположенной полости, стенки которой имеют различную толщину – полостная, кавернозная форма рака. В редких случаях стенки опухоли могут быть тонкими, а сама опухоль напоминать кисту (Рис. 1).

| Рис. 1. Периферический рак, симулирующий тонкостенную кисту. Опухолевая дорожка к средостению. В центре опухоли аспиргилема. |

Периферический рак может иметь различные размеры, что зависит от сроков выявления новообразования и темпов его роста, отражающих агрессивность опухолевых клеток.

В последние годы появилось большое число работ, посвященных скорости роста опухоли, при этом для учета ее используют показатель времени удвоения объема (ВУО) новообразования. При периферическом раке этот показатель колеблется, по данным разных авторов, от 20 до 300-400 дней, при доброкачественных опухолях ВУО превышает 500 дней.

Величина ВУО при раке легкого зависит от многих факторов, в том числе и, возможно, в значительной степени от гистологической структуры опухоли и даже степени дифференцировки клеток.

Имеется определенная связь скорости роста опухоли и возраста больных: быстрорастущие опухоли чаще отмечаются у лиц более молодого возраста. Среди больных с медленным ростом периферического рака легкого преобладают лица пожилого возраста.

Распространение опухоли по сосудам по ходу лимфооттока в сторону корня дает картину “дорожки к корню легкого”.

Симптом “дорожки к корню” для постановки диагноза периферического рака самостоятельного значения не имеет, т.к. может встречаться и при других заболеваниях (туберкулезе, хронической пневмонии). Отмечается, что при раке (в отличие от туберкулеза) в дорожке редко виден дренирующий бронх.

Окружающая опухоль легочная ткань может быть совершенно нормальной или измененной предшествующими воспалительными заболеваниями. В настоящее время считают, что у 4/5 больных периферическим раком опухоль развивается на фоне старого гиалинизированного рубца (Рис. 2).

| Рис. 2. Рентгенограмма левого легкого. Периферический рак, развившийся на фоне рубца. |

Установлена определенная зависимость между рентгенологической картиной и гистоструктурой периферического рака легкого.

Для плоскоклеточного рака характерна неоднородная структура, полость распада, лучистые контуры. Так

называемые “шипы” либо вовсе не образуются, либо бывают короткими – не более 6 мм (Рис. 3).

| Рис. 3. Цифровая томограмма. Периферический рак (плоскоклеточный). Дополнительная тень неоднородной структуры с неровными, нечеткими мелкозазубренными контурами. |

При железистом раке отмечается многоконтурность тени опухоли, длина шипов превышает 6 мм (Рис. 4).

По данным НИИО и МР им. Н.Н. Александрова, 5-тилетняя выживаемость больных раком легкого, получивших радикальные лечение, составляет при I стадии заболевания 60,5-60,8 % (в зависимости от характера лечения), при II стадии 41,0-52,7% при III стадии 20,5-27,5 % соответственно (В.В. Жарков, В.П. Курчин, П.И. Моисеев, 1999).

| Рис. 4. Периферический рак (аденокарциома). Интенсивная, однородная тень с четкими бугристыми, «лучистыми» контурами и тяжем к плевре. |

Поэтому основной задачей рентгенологического исследования является выявления и диагностика ранних и малых форм рака легкого.

К раннему периферическому раку (согласно TNM классификации злокачественных опухолей) относятся новообразования не более 3 см в наибольшем измерении, без признаков инвазии в плевру и при отсутствии метастазов в лимфоузлах (T1N0M0). Термин “малый рак” уточняет только размеры первичного очага опухоли. Однако, чем меньше размеры новообразования, тем, как правило, меньше вероятность метастазирования.

Только у 30% больных начальный рак с самого начала имеет округлую форму. Чаще всего это небольшая, малоинтенсивная тень неправильной, полигональной формы (Рис. 5) с нечеткими или с не совсем четкими контурами. В некоторых случаях тень удлиненной формы напоминает участок фиброза легочной ткани. Первыми признаками рака могут быть грубые тяжистые тени и (или) резкая деформация и сгущение легочного рисунка на ограниченном участке (Рис. 6).

| Рис. 5. Ранний рак легкого. Тень неправильной формы с нечеткими контурами и участком просветления в центре. |

| Рис. 6. Периферический рак. (а) Тень удлиненной формы в виде фиброзного тяжа. |

| Рис. 6. Периферический рак. (б) Через 2 года размеры опухоли значительно увеличились. Тень ее неправильной формы. Тяжи к висцеральной плевре, “дорожка” к корню легкого. |

При полостной форме начального рака опухоль может определяться в виде полости небольших размеров с относительно тонкими, неровными контурами. С течением времени отмечается увеличение размеров как самой тени, так и полости, а стенки ее приобретают бугристый внутренний контур. Периодически полость может заполняться опухолевыми массами, а затем появляться вновь (Рис. 7).

| Рис. 7. Полостная форма начального рака. (а) Небольшая полость на уровне IV ребра справа. |

| Рис. 7. Полостная форма начального рака. (б) Через 6 месяцев от начала обнаружения полости. |

| Рис. 7. Полостная форма начального рака. (в) Через 9 месяцев заметное увеличение размеров опухоли. Контуры стенок неровные, полость частично заполнена детритом. Деформация легочного рисунка вокруг опухоли. |

Бронхиолоальвеолярный рак на начальной стадии развития имеет вид инфильтративной тени, на фоне которой выявляются небольшие, округлые просветления с четкими контурами.

Изображения маленьких (не более 1-1,5 см в диаметре) раковых опухолей часть накладываются на тени ребер. При этом небольшой участок ребра оказывается более интенсивным (Рис. 8). При такой картине необходимо выполнить контрольную рентгеноскопию.

| Рис. 8. Суперпозиция теней периферического рака S4 и III ребра справа. Участок повышенной плотности на уровне переднего отрезка III ребра. |

Ведущее значение в детализации скиалогической картины при подозрении на периферический рак имеет томография, особенно прицельная под визуальным контролем на современных аппаратах с цифровой обработкой изображения типа Siregraph СF фирмы Siemens.

С помощью этого метода более четко, чем на обычной рентгенограмме, выявляется структура тени, ее контуры, состояние окружающих тканей, а также удается выявить метастазы в лимфоузлах корней легких и частично средостения. На томограммах хорошо определяется тень междолевой плевры, что позволяет уточнить локализацию опухоли, переход ее на соседние доли и поражение междолевой плевры. С помощью томографии можно более четко установить связь периферического рака, расположенного в плащевом слое, с висцеральной плеврой. Следует лишь отметить, что, по данным рентгенологического исследования, не всегда можно разграничить опухолевое поражение висцеральной плевры и воспалительный или фиброзный процесс.

При размерах новообразования более 3 см, а также при поражении висцеральной или междолевой плевры опухоль обозначается символом Т2.

По мере роста периферического рака опухоль метастазирует в регионарные (N1) и медиастианальные (N 2) лимфоузлы с той же стороны, а также лимфоузлы с противоположной стороны (N3), отдаленные органы (М1), может прорастать окружающие ткани, структуры средостения (Т3, Т4), а также бронхи разного калибра (централизация опухоли), вызывая все клинико-рентгенологические признаки центрального рака, что значительно усложняет проведение лечения, а в некоторых случаях делает его невозможным.

Значительно более информативным методом определения степени распространения опухолей является компьютерная томография. Только с помощью этого неинвазивного метода можно выявить небольшие (2 см и больше) метастазы в лимфоузлах средостения, прорастание опухоли в крупные сосуды, перикард и сердце.

К периферическому раку относятся также верхушечный и кортико-плевральный рак, имеющие характерные клинико-рентгенологические проявления.

Верхушечный рак легкого (опухоль Пэнкоста).

В начале заболевания клиническая картина скудна и проявляется болями в верхней конечности без других неврологических симптомов, что приводит к диагностическим ошибкам и безуспешному лечению по поводу плексита или бурсита.

На определенном этапе роста опухоли нижний край затемнения на верхушке становится более четким, а сама тень более интенсивной и оформленной. Изменения со стороны ребер не выявляются. Клинически отмечаются нарастающие боли в верхней конечности и грудной клетке.

Для уточнения характера поражения у больных с такой клинико-рентгенологической картиной необходимо использовать томографию.

Важно подчеркнуть, что при наличии интенсивного затемнения верхушек легких, необходимо тщательно изучать состояние ребер, особенно их задних отрезков.

Кортико-плевральный рак (этот термин признается не всеми онкологами, но, с нашей точки зрения, имеет право на существование) также является периферическим раком, но исходящим из плащевого слоя легкого непосредственно у позвоночника. Опухоль растет не узлом, а стелется по плевре, врастая в поперечные отростки, дужки и тела позвонков. По нашим данным, основным симптомом такой опухоли являются нарастающие боли в грудном отделе позвоночника, не поддающиеся терапии. В последующем может развиваться клиника, обусловленная поражением спинного мозга.

Поражения легких и позвоночника на стандартных рентгенограммах вначале могут вообще не выявляться, а болевые ощущения рассматриваются как следствие дегенеративно-дистрофических изменений в позвонках (Рис. 9).

| Рис. 9. Кортико-плевральный рак. (а) Томограмма. Справа паравертибрально на уровне II-III позвонков определяется небольшая дополнительная тень 0,5×2 см. с довольно четкими, но бугристыми контуром. |

| Рис. 9. Кортико-плевральный рак. (б) Компьютерная томограмма. Четко выявляется бугристая опухоль, тесно связанная с позвонком и врастающая в заднее средостение. |

Только на компьютерных томограммах определяется небольшая дополнительная мягкотканная тень бугристого образования в виде «нашлепки» на боковой поверхности тела позвонка (Рис. 10).

| Рис. 10. Кортико-плевральный рак. Компьютерная томограмма. Опухоль стелется вдоль позвоночника. Разрушены 2 позвонка, поперечные отростки и задние отрезки ребер. |

В дальнейшем на рентгенограммах появляется деструкция тела позвонков, поперечных отростков, а иногда и ребер, которая (без данных продольной или компьютерной томографии) расценивается как метастатическое поражение. В других случаях опухоль стелется вдоль позвоночника на значительном протяжении. При этом интенсивная гомогенная, расположенная парамедиастинально (паравертебрально) тень с довольно четким наружным контуром может на передне-задних рентгенограммах легких симулировать картину плеврита.

По мере роста опухоль может распространяться и на верхушку легкого. Деструкция ребер и позвонков к этому времени выявляется уже на обычных рентгенограммах и продольных томограммах.

Как видно из приведенных данных, диагностика периферического рака представляет подчас значительные трудности. Поэтому больных с выявленными округлыми тенями в легких, без достоверных признаков туберкулеза (типичный инфильтрат, очаговые изменения) следует направлять в онкологические учреждения для уточнения диагноза и назначения адекватного лечения. Направлению в онкологические учреждения подлежат также больные с достаточно большим распространением опухоли и метастазами в лимфоузлах средостения. Успехи хирургии и химио-лучевой терапии значительно расширяют возможности лечения даже таких больных. Однако основной задачей лучевой диагностики является выявление ранних форм рака легкого.