Что такое правовые отношения состояния

Правоотношения: понятие, примеры, классификация, типы

Что такое правоотношения?

Правоотношение — это разновидность общественного отношения, возникающая на основе норм права, участники которой имеют субъективные права и юридические обязанности, обеспеченные государством. Таким образом, правоотношение можно рассматривать в качестве общественных связей, которые функционируют посредством реализации гарантированных законом прав и обязанностей.

Любое правоотношение носит сугубо двусторонний характер, описывая связь между обязанной и управомоченной стороной. При этом двусторонний характер не подразумевает определение точного количества участников, поскольку их может быть значительно больше двух, однако, участники правоотношения обязательно связаны друг с другом взаимными правами и обязанностями, т.е. всегда праву одного соответствует обязанность другого субъекта правоотношения. Стоит отметить, что довольно часто встречаются ситуации, когда конкретная сторона может быть не только управомоченной, но и обязанной. Как результат, правоотношения могут рассматриваться в качестве связей предоставительно-обязывающего характера.

В основе правоотношений лежат нормы права, однако они определяют не все категории отношений, а лишь те, которые обладают повышенной социальной значимостью, многократно повторяются и приобретают свойство регулярности. Стоит отметить, что правоотношения могут возникать и исходя из имеющихся фактических отношений в том случае, если норма обладает прецедентной формой. На следующем этапе происходит институализация связей, что приводит к тому, что государство признает их как правовое отношение.

Признаки правоотношений

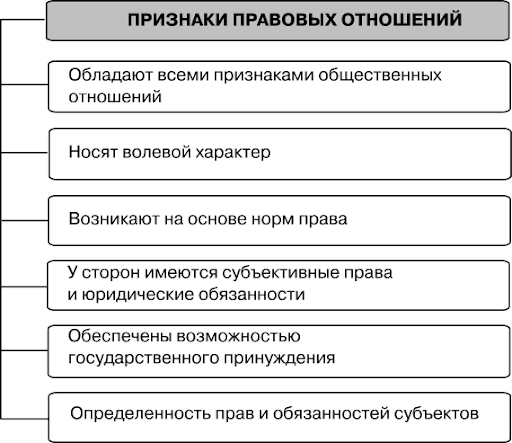

Признаки — это характеристики, которые подчеркивают особенности и неотъемлемые черты описываемого явления. Правоотношения характеризуются следующими признаками:

Примеры правоотношений

Наиболее ярким и понятным примером правоотношения является заключение конкретного договора, где для каждой стороны прописываются права и обязанности. Например, договор об аренде помещения. Здесь в качестве обязанности владельца помещения является предоставление непосредственно помещения к указанному сроку и на указанных условиях. Право жильца – проживать в указанном помещении в течение оговорённого срока. При этом право владельца заключается в получении соответствующей предусмотренной оплате за предоставление подобной услуги, а также право контролировать сохранение надлежащего состояния данной квартиры. Обязанностью жильца является своевременная оплата предусмотренных договором сумм, а также поддержание ее в надлежащем состоянии. Стоит отметить, что даже в рамках договора аренды может существовать различное количество дополнительных подпунктов, на основе которых будет регулироваться взаимная деятельность двух сторон.

Другим ярким примером данной отрасли являются взаимоотношения при устройстве на работу. Подобная деятельность регулируется и определяется трудовыми отношениями, согласно которым сотрудник обязуется выполнять определенные задачи взамен на получение трудовой платы. Подобное определение содержится и в актуальном Трудовом Кодексе Российской Федерации. Как видим, данный термин создает определенные первоначальные права и обязанности как для сотрудника, так и для работодателя.

В том случае, если человек совершает преступление, то в таком случае права и обязанности формируются без какого-либо договора. Государство наделяется правом наказать человека за нарушение законодательства, а обязанностью преступника является подчинение предусмотренным наказаниям. Однако стоит отметить, что человек, совершивший преступление, также обладает определенными правами, в то время как государство – обязанностями. К примеру, правонарушитель имеет право на предоставление государственного адвоката, право не свидетельствовать против себя и своей семьи (ст. 51 Конституции РФ). Что же касается обязанностей государства — к их числу относится корректная идентификация преступления, проведение независимого судебного разбирательства и вынесение справедливого наказания, обеспечение правонарушителю достойных условий содержания на время проведения следствия.

Структура правоотношений

Правоотношения характеризуются довольно сложной структурой. В структуру правоотношения входят следующие четыре элемента: объект, субъект, субъективные права и юридические обязанности. Рассмотрим каждый из элементов более побробно.

1. Объект правоотношения

Под объектом правоотношения подразумеваются определенные материальные или нематериальные блага и ценности, в отношении которых складываются правоотношения. В таком случае, в качестве побудительного фактора выступают различные социальные ценности, необходимые для удовлетворения определенных потребностей.

В качестве объекта правоотношения могут рассматриваться:

На основе этого можно сформулировать определение, согласно которому под объектом правоотношений подразумеваются некоторые блага, которые являются целью управомоченных объектов, или состояния, которых они стремятся достичь.

2. Субъект правоотношения

В качестве субъектов рассматриваются участники, обладающие юридическими обязанностями и субъективными правами. Стоит отметить, что круг субъектов характеризуется значительным многообразием. Можно выделить следующие категории субъектов:

3. Субъективное право

В качестве субъективного права рассматривается конкретная мера поведения управомоченного объекта, защищаемая государством.

Под субъективным правом подразумевается некоторый комплекс правомочий, который направлен на удовлетворение законных притязаний управомоченного лица.

4. Юридическая обязанность

Под юридической обязанностью подразумевается мера должного поведения конкретного субъекта правоотношения, которая способствует удовлетворению конкретных интересов.

Существует две основные категории обязанностей:

В качестве пассивной обязанности так же можно рассматривать обязанность супруга не препятствовать взаимодействию второго супруга с детьми в процессе воспитания. То есть, он должен воздерживаться от действий, которые могут помешать реализации родительских прав второго человека.

Разновидности правоотношений

На текущий момент классификация правоотношений может осуществляться на основе большого количества критериев.

В качестве основных критериев классификации рассматриваются следующие:

Правосубъектность

Под правосубъектностью подразумевается конкретная способность физического лица или организации быть участником правоотношений. Правосубъектность подразделяется на правоспособность и дееспособность.

Существует определенная категория людей, у которых имеются права и обязанности, но по тем или иным причинам они не могут нести ответственности за собственные действия. К примеру, ребенок может получить в наследство квартиру, он станет ее владельцем, однако распоряжаться ей он не сможет. До 18 лет подобная обязанность и право остается за родителями.

Юридические факты

Под юридическим фактом подразумевается указанная в гипотезе нормы права, конкретное жизненное обстоятельство, которое является основанием для начала, изменения или прекращения правоотношений.

Юридические факты могут классифицироваться по характеру последствий на:

Также существует классификация по волевому признаку на события и действия.

Заключение

Таким образом, под правоотношениями подразумеваются некоторые общественные отношения, которые регулируются нормами права, где все участники связаны определенными правами и обязанностями в отношении друг друга. Правоотношения возникают в различных ситуациях в ходе взаимодействия субъектов.

Правовые отношения: понятие, признаки, виды

Реализация права

В ходе реализации какого-либо конкретного права появляются определенные правоотношения — которые в свою очередь, подлежат регулированию правом, участники которых обладают специальными субъективными правами, а также обязанностями юридического характера. В отношениях правового порядка, представляющих собой конкретную индивидуализированную правовую связь, конкретизируются предписания тех или иных юридических норм, превращаясь в специальные права, а также обязанности, которыми обладают персонально определенные лица, органы, и, конечно, организации. Они появляются с целью достижения или же защиты того или другого реального блага, приобретения духовной или же материальной ценности. Отношения правового характера по большей своей части охраняются и подлежат защите от самого государства его принудительными средствами.

Структура, а также признаки и виды правовых отношений. Одни из самых характерных признаков отношений правовой направленности как особого вида общественных отношений заключаются именно в определенных признаках правовых отношений.

Признаки правоотношений

В первую очередь, они появляются, а после подлежат определенным изменениям или же вообще прекращаются только основываясь на конкретных правовых нормах, которые в свое время непосредственно порождают (вызывают к жизни) отношения правовой направленности и, что естественно реализуются через них. Между данными явлениями есть некая причинно-следственная связь.

Но стоит отметить, что нет нормы — нет и правоотношения. Они представляют собой некоторое единство.

Во-вторых, субъекты отношений правового характера имеют взаимосвязь через специальные права юридического порядка и определенные обязанности, которые в правовой науке обычно называют субъективными.

Рисунок 1. Признаки правоотношений

Такая связь собственно и есть правоотношение в рамках которого праву одной из сторон корреспондирует (соответствует) та или иная обязанность другой и наоборот.

Также важно отметить, что их вполне можно называть встречными. Участники отношений правовой направленности по большей части выступают по отношению друг к другу как управомоченные, а также правообязанные субъекты, интересы одного из граждан вполне могут быть реализованы лишь через посредство другого.

В-третьих, отношения правовой направленности обладают специальным волевым характером: в первую очередь именно из-за того, что через правовые нормы в них отражается государственная воля, а также в силу того, что даже при наличии определенной юридической нормы отношения правового порядка не могут автоматически появиться и затем функционировать без волеизъявления его участников, но крайней мере одного из них. Требуется специальный волевой документ, дающий начало этому явлению.

В-четвертых, те или иные виды правоотношений в большинстве ситуаций подлежат охране именно от самого государства. Что касается других отношений, то они такой защитой не обладают. Защита законности, а также правопорядка означает и охрану отношений правовой направленности, но последние в своей совокупности, и служат для образования правового порядка как результата законности.

В-пятых, отношения правового порядка достаточно значительно отличаются индивидуализированностью субъектов, а также строгой определенностью их взаимного поведения, персонификацией обязанностей, и, конечно, прав. Это всегда конкретное отношение «кого-то» с «кем-то». Стороны, в большинстве ситуаций, известны и вполне могут быть названы поименно, их деяния являются вполне скоординированными.

Что же касается структуры отношений правовой направленности, то в нее входят такие элементы:

Виды отношений правового порядка

Классифицировать понятие и виды правовых отношений можно совершенно по разным основаниям.

Одно из них — правовая система. В связи с этим отмечают правоотношения уголовного порядка, конституционные, гражданско-правовые.

По правовым функциям обычно отмечают такие понятие и виды правоотношений, как регулятивные и охранительные. Что касается регулятивных, то они в свою очередь, связаны с установлением прав позитивного характера, а также обязанностей и их реализацией (трудовые, пенсионные отношения, осуществление права избирательного порядка). Они представляют собой нормальное явление в жизни общества, являются некой формой осуществления норм права. В то время как охранительные появляются в результате нарушения правовых предписаний, а в качестве их главной цели выступает — защита существующего правопорядка, возмещение вреда, который был причинен, наказание правонарушителей.

Таковы, например, отношения между государством и его правоохранительными органами, с одной стороны и личностью — с совершенно иной, в ситуации совершения ею преступления.

По специальным методам контролирования отношения правового характера делятся на управленческие, основанные на властных взаимоотношениях субъектов (например отношения директора определенного предприятия и его работника, командир воинского подразделения и его подчиненный), и договорные, для которых является характерным равенство сторон, автономное положение их относительно друг друга (взаимные отношения коммерческих фирм).

Рисунок 2. Виды правоотношений

В зависимости от взаимоотношений субъектов можно разделить правоотношения на относительные, а также абсолютные. В относительных отношениях правового порядка достаточно четко определяются и управомоченный, и обязанный субъект (договор купли-продажи, трудовое правоотношение и др.). В абсолютных правоотношениях в персональном порядке определяются только лишь управомоченное лицо, а обязанными являются все остальные субъекты, призванные воздерживаться от посягательств на интересы управомоченного (право собственности, авторское право и др.).

По времени деяния отношения правового характера вполне можно разделить на длящиеся (трудовые, служебные) и разовые, однократные (например, принятие участие в выборах, договор мены).

В зависимости от конкретного характера отношений правовой направленности бывают материальные, устанавливающие правовое содержание обязанностей (брачно-семейные, пенсионные), и процессуальные, контролирующие порядок разрешения конкретных дел (разрешение трудовых споров, уголовно-процессуальные отношения).

Наконец, по составу участников отношения правового порядка вполне могут быть двусторонними, появляющимися между двумя субъектами (договор аренды), и многосторонними, где есть три или более участников (купля-продажа через посредника).

Правоотношение

Правовое регулирование не приводит к созданию каких-либо новых общественных отношений, а лишь придает определённую форму (правовую) уже существующим.

Правоотношение — это взаимоотношение между субъектами права, то есть участниками по поводу объекта, при котором возникают взаимные права и обязанности.

Содержание

Признаки правоотношения

Правоотношение всегда характеризуется следующими признаками:

Реализация нормы права в конкретном правоотношении заключается в том, что участники этого правоотношения наделяются субъективными правами и обязанностями, которые гарантируются Государством.

В зависимости от норм права, которые регулируют конкретные общественные отношения, правоотношения могут подразделяться на:

Структура правоотношения

Любое правоотношение представляет собой сложное правовое явление. Оно состоит из трёх необходимых элементов:

Субъекты правоотношений

Участники правоотношений именуются их субъектами.

Правоотношение — индивидуализированное общественное отношение, то есть отношение между конкретными лицами (гражданами, организациями, государством в лице государственных органов, субъектами федеративного государства, муниципальными образованиями). А также — между одним и тем же лицом, представляющим взаимоисключающие интересы различных своих правовых статусов. Связанными между собой субъективными правами и обязанностями, определяющими обеспеченную законом меру возможного и должного поведения. Возможность и долженствование реализуются в конкретных действиях, в реальном поведении.

Субъекты правовых отношений — это социально-правовые единицы, между которыми складываются отношения. То есть это лица, а также государство, наделённые правами и обязанностями; это непосредственные участники правоотношения.

Субъекты правовых отношений подразделяются на три категории:

1. Физические лица, например субъекты в правовых статусах:

2. Юридические лица, как таковые. У них нет обособленных правовых статусов.

3. Государство (лицом назвать его можно чисто условно). Правовыми статусами здесь являются так называемые ветви государственной власти, например:

Физические лица это всегда только люди, они с правовой точки зрения характеризуются правоспособностью и дееспособностью.

Юридические лица — коммерческие и некоммерческие организации всегда полностью правосубъектны, то есть они всегда обладают правоспособностью и дееспособностью в полной мере. Под юридическим лицом понимается организация, выступающая в гражданском обороте под собственным именем, имеющая на праве собственности или иных правах имущество, и может быть истцом и ответчиком в суде.

Государственные и муниципальные органы являются частью аппарата по управлению государством. Государственные органы — это созданные в соответствии с законом структурные подразделения государственного аппарата, которые наделены своей компетенцией. Компетенция государственных органов определяется через их предметы ведения. В административном праве совокупность предметов ведения иногда также называют юрисдикцией. Органы государственной власти вне своей юрисдикции имеют статус юридического лица.

Одно и то же лицо, представляющее взаимоисключающие интересы различных своих правовых статусов, одновременно является несколькими различными субъектами правовых отношений.

Для того чтобы участвовать в правоотношениях, необходимо обладать правоспособностью. Правоспособностью участников гражданских правоотношений наделяет государство, признавая тем самым их в качестве субъектов права.

Для того чтобы своими действиями приобретать и осуществлять права, создавать для себя обязанности и исполнять их, субъекты правоотношений наделяются дееспособностью.

Иногда в научной литературе применяется термин «правосубъектность», объединяющий правоспособность и дееспособность. Правосубъектность определяется как «социально-правовая способность быть участником соответствующих правоотношений».

Содержание правоотношения

Из определения, данного в начале статьи, следует, что материальное содержание всякого правоотношения составляет то общественное отношение, которое им закрепляется. Другими словами, это

«то фактическое поведение (действие и бездействие), которое управомоченный может, а правообязанный должен совершить» [2]

Материальное содержание правоотношения складывается из

«дозволенного поведения управомоченного и должного поведения правообязанного» [3]

Правоотношение как правовое явление обладает и своим особым юридическим содержанием, которое воплощается в субъективных правах и обязанностях его участников. О. С. Иоффе обосновывает это следующим образом:

«Во-первых, юридическое содержание норм права представлено сформулированными в них общими правилами поведения, которые в правоотношении приобретают значение конкретных правил, адресованных его участникам. Но желательное и должное поведение участников правоотношения фиксируется в их субъективных правах и обязанностях.

Во-вторых, специфика того или иного явления, отучающая его от других, смежных явлений, заключается в его содержании. Но специфика правового отношения в том и состоит, что его участники выступают в качестве носителей прав и обязанностей.

В-третьих, содержание всякого явления должно сопутствовать ему от момента его возникновения до момента его исчезновения. Допустив противное, мы пришли бы к нелепому выводу о возможности существования бессодержательных явлений. Но именно права и обязанности его субъектов сопутствуют правоотношению непрерывно, а их изменение или прекращение влечет за собой изменение или прекращение самого правоотношения». [4]

Разграничение в правоотношении юридического и материального содержаний позволяет понять механизм воздействий прав на общественную жизнь.

Точнее было бы рассматривать материальное и юридическое в содержании правоотношения как его (содержания) «элементы» или «стороны». Кроме того, то, что называется материальным и юридическим содержанием, с философских позиций само связано как форма и содержание (юридическая форма фактического общественного отношения, его материального содержания). Понятие «юридическое содержание» правоотношения, строго говоря, означает содержание юридической формы.

Составляющие юридического содержания правоотношений — его субъективные права (правомочия) и юридические обязанности.

Субъективные права и обязанности неразрывно связаны друг с другом. Они возникают одновременно, однако в дальнейшем содержание правоотношения может меняться: у участников правоотношения могут появиться новые права и обязанности.

В подавляющем большинстве правоотношений каждый из участников одновременно имеет права и несет обязанности. Однако в некоторых правоотношениях у управомоченного лица есть только субъективное право, а у обязанного лица — только субъективная обязанность.

Объект правоотношения

Вопрос об объекте правоотношения в правовой науке является спорным. В целом, под ними понимают материальные и нематериальные блага, по поводу которых возникает правоотношение.

В юридической литературе предложен ряд различных определений объекта правоотношения.

Более точным является следующее определение объекта правоотношения —

« это те явления (предметы) окружающего нас мира, на которые направлены субъективные юридические права и обязанности» [7]

Объект правоотношения — всегда нечто внешнее к юридическому содержанию правоотношения, то есть то, что находится вне субъективных прав и обязанностей. Правоотношение существует в системе реальных жизненных явлений, предметов окружающего нас мира. При характеристике правоотношения как единства юридической формы и фактического содержания, мы уже включили в состав правоотношения субъектов, а также в качестве материального содержания — поведение людей. Теперь круг явлений окружающего нас мира, связанных с правоотношением, освещается еще шире — в поле зрения включаются явления (предметы), на которые направлены права и обязанности.

При этом следует подчеркнуть, что определенные явления (предметы) рассматриваются в качестве объектов именно применительно к правоотношениям. Причём в качестве объектов правоотношений выступают явления (предметы), которые признаны таковыми государством.

Например, в соответствии со ст. 128 ГК (Гражданского кодекса РФ) объектами гражданских прав (а значит, и гражданских правоотношений) являются вещи, включая деньги и ценные бумаги, иное имущество, имущественные права, работы и услуги, информация, результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них (интеллектуальная собственность), нематериальные блага.

В юридической литературе наряду с другими теориями распространена теория «объекта-действия», согласно которой объектом правоотношения является волевое поведение обязанного лица. [8]

Подытожив, можно сказать, что объектами правоотношений выступают явления (предметы) материального и духовного мира, способные удовлетворять потребности субъектов — интерес управомоченного. Обобщенно говоря — это разнообразные материальные и нематериальные блага. [9]

Круг объектов правоотношения очерчивается через интерес управомоченного. Тем самым характеристика объекта согласуется с понятием субъективного права, важным моментом которого является интерес. Одновременно правоотношение «привязывается» к системе реальных жизненных отношений, к материальным и духовным ценностям общества. Различные блага (политические, духовные, личные, материальные), способные удовлетворять потребности людей, общества, оказываются вовлеченными в круг юридического анализа. И это позволяет с большей обстоятельностью рассмотреть «фактическую сторону» правоотношений, выяснить их реальную ценность и значение в жизни общества.

Вместе с тем, здесь необходим дифференцированный подход. Материальные и нематериальные блага, являющиеся объектами правоотношений, необходимо рассматривать в связи с поведением субъектов, то есть материальным содержанием правоотношения.

Поведение субъектов различно в правоотношениях активного и пассивного типов.

Общее определение объекта правоотношения как материальных и нематериальных (духовных) благ обогащает наши представления о правоотношениях, позволяет охарактеризовать их с новых сторон, а главное — «увязывает» существование правоотношений с системой материальных и духовных ценностей общества.

Вопрос об объекте имеет и практическое значение. В особенности это касается тех правоотношений, где материальные или нематериальные блага отделены от самого поведения субъектов. Здесь объекты (а в конечном счете связанные с ними волевые действия людей) могут получить самостоятельную, обособленную регламентацию в юридических нормах.

В частности, гражданско-правовое законодательство специально регламентирует правовой режим вещей как объектов права собственности; правовой режим объектов авторских и изобретательских прав; вопросы, связанные с результатом работ подрядчика по правоотношениям подряда и др.

В ряде имущественных правоотношений с наличием объекта связывается существование самого субъективного права. В этих правоотношениях уничтожение или умаление объекта приводит к нарушению субъективного права и влечет за собой возникновение охранительных правоотношений, направленных на ликвидацию последствий правонарушения и на принятие мер воздействия к нарушителю. Например, при уничтожении объектов права собственности могут возникнуть уголовные и гражданские охранительные правоотношения, в рамках которых нарушитель несет уголовную и гражданскую ответственность.

Таким образом, применительно к правоотношениям, где имеется «отделимый объект», при решении юридических дел необходим в ряде случаев анализ объектов и тех юридических норм, которые регламентируют их правовой режим. Сложившееся в законодательстве и практике понятие «правового режима объектов» (вещей, продуктов духовного творчества, отделимых результатов работ) и отражает то влияние, которое оказывают свойства объектов на содержание прав и обязанностей.