Что такое пунктуационная ошибка в предложении

Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

Наши курсы призваны помочь школьникам успешно подготовиться к ЕГЭ и стать студентами медицинских вузов. Мы предлагаем глубокие знания как для подготовки к профильным ЕГЭ по химии и биологии, так и к ЕГЭ по русскому языку.

В этой статье познакомимся с классификацией типичных ошибок в русском языке и разберем их на конкретных примерах.

Классификация ошибок по ФИПИ

Составители КИМов ЕГЭ по русскому языку предлагают следующую классификацию, которая используется при проверке письменного задания. Итак, типичные ошибки подразделяются на:

Орфографические, пунктуационные и графические

Рассмотрим каждый вид подробнее.

Виды грамматических ошибок

Грамматические ошибки заключаются в неправильном образовании слов и их грамматических форм, в нарушении синтаксической связи между словами в словосочетании и предложении.

Ознакомимся с типичными грамматическими ошибками в русском языке.

По д скользнуться (нужно писать поскользнуться).

Неправильное образование формы существительного

Многочисленные договор а (нужно: многочисленные договоры).

Неверное образование формы прилагательного

Не более громче, а более громкий, не самый старейший, а самый старый

Неправильное образование формы числительного

Около пятиста участников вместо пятисот участников

Неверное образование формы местоимения

Ихний сын (правильно: их сын).

Неправильное образование форм глаголов, причастий, деепричастий

Махает (правильно: машет)

Скакающий (верно: скачущий),

Положа трубку вместо положив

Он восхищается студентами, напролом идущих к своей цели (правильно: студентами, идущими к своей цели).

Анна Александровна не поздравила с день рожденья.

(правильно: не поздравила с днём рождения).

Нарушение связи между подлежащим и сказуемым

Все, кто советуют не пользоваться гаджетами перед сном, обычно сами пренебрегают этим правилом (правильно: кто советует).

Ошибочное построение предложений с причастным и деепричастным оборотами

Классический пример: Подъезжая к станции, у меня слетела шляпа.

Смешение прямой и косвенной речи

Директор заявил, что я накажу виновных.

(Правильно: директор заявил, что он накажет виновных).

Нарушение границ предложения

Аня, наверное, испугалась. Потому что вздрогнула и обернулась (необходимо оформить как сложноподчиненное предложение).

Виды речевых ошибок

Речевая ошибка – это нарушение в структуре употребления и сочетаемости слов.

Постарайтесь запомнить типичные речевые ошибки в русском языке и не употреблять их в своих высказываниях.

Употребление слова в не подходящем для него значении

Благодаря землетрясению, были разрушены сотни жилых домов (следовало употребить предлог из-за ).

Он откликается на все свободные вакансии ( слово вакансия означает свободное рабочее место).

В своем рассказе автор рассказывает о событиях прошлого лета.

Неудачное употребление местоимений

Лена очень любила свою подругу. Она была очень доброй и заботливой.

Неправильное употребление паронимов

В решении этого вопроса были приняты эффектные меры (следует употребить эффективные меры).

Нарушение лексической сочетаемости

Неоправданное употребление просторечий, жаргонизмов

Автор не ожидал такого кринжа.

Логические ошибки – это высказывания, в которых есть внутреннее противоречие, нарушение логики изложения мысли. Такие ошибки тоже не редко встречаются в работах ЕГЭ по русскому языку.

Автор поднимает проблему патриотизма. Эта тема очень важна в наше время (тема и проблема – далеко не одно и то же).

Нарушение причинно-следственных связей

Вскоре она перестала плакать, так как успокоилась.

Отсутствие связи между высказываниями

Автор задумывается о роли воспитания в жизни ребенка. И действительно, детям нужно заботиться о животных, чтобы привить чувство ответственности.

Фактические ошибки

Фактическая ошибка – это искажение информации о событиях и лицах, упоминаемых в тексте сочинения.

Искажение фактов, содержащихся в тексте.

Автор с упоением отзывается о писателе А. Эйнштейне.

Неверное упоминание фактов биографии автора или героя текста, даты, фамилии, цитаты.

Все смешалось в доме Обломовых.

Орфографические, графические, пунктуационные ошибки

Орфографическая ошибка – это неправильное написание слова. К типичным орфографическим ошибкам в русском языке относятся:

Правописание букв в слабой позиции перехо т ( переход)

Нарушения в переносе слов рад-ость

Слитное или раздельное написание слов какбудто, не чем (как будто, нечем)

Правописание чередующихся корней умерать (умирать)

Правописание словарных слов. Например, поменяться кординально (кардинально)

Совет: если вы сомневаетесь в написании слова, не используйте его, а замените синонимом, в написании которого вы уверены.

Пунктуационные ошибки связаны с неправильной постановкой знаков препинания, неверного их выбора (запятая на месте тире).

неверное оформление прямой речи на письме,

невыделение уточняющих слов, причастных и деепричастных оборотов.

Хотя наиболее частыми являются именно грамматические ошибки в ЕГЭ по русскому языку, обратите внимание и на все остальные.

Совет: найдите в интернете текст с ошибками и отредактируйте его, выделив в нем все виды ошибок. Такое упражнение поможет вам стать грамотнее и прибавит чувство уверенности при написании сочинения на ЕГЭ.

А если ваша подготовка к ЕГЭ зашла в тупик и вы не знаете, с чего начать, либо у вас остались вопросы, то скорее записывайтесь на наши курсы!

Заказать

звонок

Политика конфиденциальности персональных данных

Настоящая Политика конфиденциальности персональных данных (далее – Политика конфиденциальности) действует в отношении всей информации, которую сайт МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «МЕДИК», (далее – МЕДИКО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ ШКОЛА «МЕДИК») расположенный на доменном имени (а также его субдоменах), может получить о Пользователе во время использования сайта (а также его субдоменов), его программ и его продуктов.

Типичные ошибки в русском языке: грамматические, речевые и орфографические

Самые распространенные ошибки в ЕГЭ по русскому языку:

Классификация ошибок по ФИПИ

Грамматические ошибки

Грамматическая ошибка – это ошибка в структуре языковой единицы: в структуре слова, словосочетания или предложения; это нарушение какой-либо грамматической нормы: словообразовательной, морфологической, синтаксической.

В отличие от грамматических, речевые ошибки – это ошибки не в построении, не в структуре языковой единицы, а в ее использовании, чаще всего в употреблении слова. По преимуществу это нарушения лексических норм, например:

Речевую ошибку можно заметить только в контексте, в этом ее отличие от ошибки грамматической, для обнаружения которой контекст не нужен.

Ниже приводятся общепринятые классификаторы грамматических и речевых ошибок.

Виды грамматических ошибок:

Речевые ошибки

Виды речевых ошибок:

Это ошибки, связанные с употреблением глагола, глагольных форм, наречий, частиц:

Эти ошибки связаны обычно с нарушением закономерностей и правил грамматики и возникают под влиянием просторечия и диалектов.

К типичным можно отнести и грамматико-синтаксические ошибки:

Типичные речевые ошибки (К10)

Это нарушения, связанные с неразвитостью речи: плеоназм, тавтология, речевые штампы; немотивированное использование просторечной лексики, диалектизмов, жаргонизмов; неудачное использование экспрессивных средств, канцелярит, неразличение (смешение) паронимов; ошибки в употреблении омонимов, антонимов, синонимов; не устраненная контекстом многозначность.

К наиболее частотным речевым ошибкам относятся:

Логические ошибки

Логические ошибки связаны с нарушением логической правильности речи. Они возникают в результате нарушения законов логики, допущенного как в пределах одного предложения, суждения, так и на уровне целого текста.

Композиционно-текстовые ошибки

Фактические ошибки

Орфографические, пунктуационные, графические ошибки

При проверке грамотности (К7-К8) учитываются ошибки

Необходимо учитывать также повторяемость и однотипность ошибок. Если ошибка повторяется в одном и том же слове или в корне однокоренных слов, то она считается за одну ошибку.

Графические ошибки – различные приемы сокращения слов, использование пробелов между словами, различных подчеркиваний и шрифтовых выделений. К ним относятся: различные описки и опечатки, вызванные невнимательностью пишущего или поспешностью написания.

Распространенные графические ошибки:

Частые ошибки пунктуации

Расставленные невпопад знаки препинания в текстах могут испортить общее впечатление о сайте. Для тех, кто стремится писать грамотнее, мы собрали частые пунктуационные ошибки на сайтах и напомнили, когда какой знак употреблять.

Неграмотные тексты на сайтах могут отталкивать посетителей. В прошлой статье мы проанализировали наиболее распространенные грамматические ошибки. Однако внимание было уделено не всем уровням языкознания. В этой статье мы остановимся на ошибках, связанных с употреблением знаков препинания.

Когда запятая нужна

Помним – мы используем ее, чтобы разделять и выделять слова в предложениях.

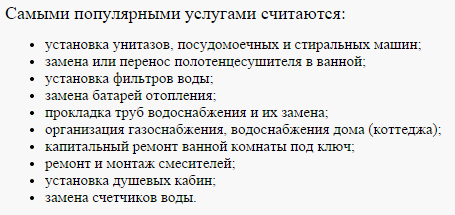

Часто на сайтах встречаются ошибки в перечислениях характеристик товаров или услуг. Например:

Но в предложении «Мы заменим кран и подключим душевую» запятая не нужна, потому что союз «и» употребляется один раз.

Как правило, громоздких предложений с однородными членами и ошибками в них можно легко избежать. Для этого используют маркированные списки:

Только употреблять их надо с умом.

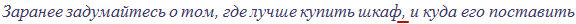

Практически каждое предложение можно разделить на части. Понять, нужна ли запятая, можно, поставив вопрос.

Чтобы отделить придаточную часть от главной, нужно поставить запятую и в следующих примерах (к придаточным частям можно поставить вопросы «подумайте о чем?», «что понятно?»):

Однако если бы «надеюсь» было частью сказуемого, запятая была бы лишней. Например: «Клиент заказал аудит сайта и надеется выйти из-под фильтра». «Надеется выйти» – составное сказуемое и запятая между его частями не нужна.

Составные вводные конструкции «как правило», «прежде всего», «как следствие» и др. также обособляются с двух сторон знаками препинания (обычно запятыми).

Примечание: Согласитесь, как правило, эти конструкции можно убрать из текста, по нашему мнению, его смысл от этого, к счастью, не изменится – очень часто вводные слова только усложняют и перегружают предложения, и от них можно отказаться.

Деепричастные обороты:

Деепричастный оборот обозначает добавочное действие, отвечая на вопрос «что делая?»:

Правильно: «Так что, делая выбор, отнеситесь к покупке трепетно».

В этом примере запятой не хватает в начале деепричастного оборота, перед словом «основываясь». Команда не только распределяет обязанности, но и основывается на профильной подготовке – речь идет о дополнительном действии, поэтому запятая необходима.

Причастные обороты:

– нужна запятая перед словом «предоставляемые» (ставим вопрос: Услуги какие? – Предоставляемые компанией).

– нужна запятая в конце оборота, перед словом «выполнена» (Одежда какая? – Представленная в интернет-магазине).

– нужны запятые с обеих сторон причастного оборота «произведенные в России» (Ковры какие? – Произведенные в России).

Многие авторы статей на сайтах используют эту конструкцию, чтобы ввести в текст ключевой запрос «дешевый» и «дорогой». Однако использование союза в данном случае неуместно – продуктивнее будет, например, сделать перечисление с указанием конкретных цен.

Примечание: Зачастую в текстах на сайтах конструкция «как…, так и…» лишняя, и ее можно «безболезненно» убрать или заменить списком:

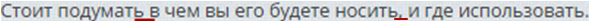

Когда запятая не нужна

Любительницы могут купить – что же тут разделять?

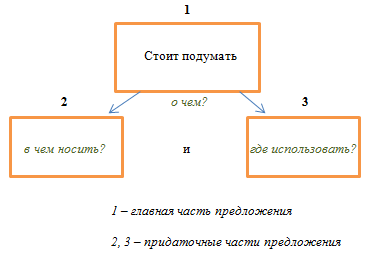

В последнем примере автор пропустил запятую между главной частью «Стоит подумать», напрасно употребив ее между придаточными частями. Схема предложения будет выглядеть так:

Тире или дефис?

Эти знаки препинания часто путают, несмотря на явную разницу значений.

Тире ставится:

Например: «Цель аудита – выявление ошибок оптимизации». В этом предложении «цель» – подлежащее, а «выявление» – сказуемое. Другими словами, тире заменяет пропущенное (но подразумеваемое) слово «есть».

Следите за правильностью употребления того или иного знака. Наиболее частые ошибки в употреблении дефиса (вместо тире) – как раз между подлежащим и сказуемым:

В описаниях на сайте дефис вместо тире – это, скорее, техническая ошибка, устранить которую легко. Просто проверяйте написанное, ведь внимательное отношение к контенту – показатель заботы о посетителях вашего сайта.

В текстах на сайтах многих интернет-магазинов есть ошибки в описаниях услуг, свойств и характеристик товаров.

«В контенте, в распределении целевых запросов, в юзабилити сайта – везде нужна оптимизация».

Например: «Свою задачу – преодолеть препятствие – он выполнил».

Дефис ставится:

Например: «анкор-лист», «интернет-магазин», «онлайн-консультант», «страница-донор».

Например: «кто-то», «что-нибудь», «кое-что», «кто-нибудь», «что-то».

Например: «давным-давно», «волей-неволей», «белым-бело».

Точка

Этот знак препинания обозначает завершенность повествования. Точка также обязательна в сокращениях («др.», «т.д.», «т.к.»).

Но не ставится в конце заголовков и подзаголовков:

Сокращая слова, нужно руководствоваться общепринятыми правилами. Нельзя сокращать на гласные буквы, а при стечении двух согласных точка ставится после первой. Например, «рус. яз.», а не «русс. яз.»; «грам. ошибки», а не «грамм. ошибки». Ключевые слова сокращать нельзя. Помните и о том, что в сокращениях слов «миллион» («млн»), «миллиард» («млрд») и «триллион» («трлн») точка не ставится.

Напоследок

Употребляя пунктуационные знаки, нужно не только следовать правилам, но и помнить о внимательности, чтобы не получалось так:

Пусть в ваших текстах никогда не будет пунктуационных ошибок, а во фразе «Совершенствоваться надоело бездействовать» запятая стоит на правильном месте!

Что такое пунктуационная ошибка в предложении

Сергей Штильман,

НОУ «Экономическая школа-лицей», г. Москва

Беседы об индивидуальной

коррекции грамотности (ИКГ)

Наиболее часто встречающиеся пунктуационные ошибки

I. Ошибки в постановке знаков препинания

в предложениях с однородными членами

1) Пунктуационные ошибки в предложениях с обобщающим словом при однородных членах.

Суть ошибки заключается в том, что в предложениях с обобщающим словом, стоящим перед однородными членами, после которых предложение продолжается, по аналогии с предложением с прямой речью после однородных членов перед тире ставится запятая.

Например: Посаженные заботливыми родственниками деревца: клен, тополь, акация, а также дикорастущий терн_ – зеленели приветливо и свежо.

Такие предложения нужно отличать от предложения с прямой речью:

«В хорошей посуде и чай вкуснее», – гласит пословица.

2) Отсутствие запятой между неоднородными определениями, одно из которых является распространенным.

Основная причина, по которой в такого рода случаях ученики допускают ошибки, вызвана тем, что, по их мнению, запятую нужно ставить только между однородными определениями.

Например: Зловещие, || бегущие над самой землей || облака надолго закрыли от нас солнце.

3) Постановка запятой вместо точки с запятой для разделения распространенных однородных членов, если внутри них уже есть запятые.

Ошибка в этом случае допускается главным образом потому, что пунктуационный знак точка с запятой ученики обычно ставят только в сложном предложении.

4) Ошибки в постановке запятой при повторяющихся однородных членах, соединенных союзами.

Чаще всего ошибки допускаются в следующих конструкциях:

II. Обособление второстепенных членов предложения

Обособленные обстоятельства, выраженные деепричастиями с зависимыми словами, в обоих случаях относятся к одному и тому же глаголу-сказуемому, поэтому знаки препинания ставятся так же, как при обычных однородных членах предложения.

Несформированный навык обособления дополнений, по-видимому, объясняется тем, что об этой пунктуационной сложности в школьной программе практически ничего не говорится.

Крайне необходимо поэтому познакомить ребят с этими синтаксическими конструкциями и предложить запомнить те предлоги и предложные сочетания, которые, как правило, являются своеобразными «сигнальными маяками» обособленных дополнений: кроме, вместо, помимо, за исключением, исключая, сверх.

Очень важно также поговорить с ребятами о том, что обособленные дополнения имеют значения включения, исключения, замещения, то есть, иными словами, ограничивают или расширяют смысловое поле предложения.

4) Ошибки в обособлении обстоятельств времени и места.

Ошибка объясняется тем, что по аналогии с обособлением однородных уточняющих обстоятельств выделяются запятыми и обстоятельства неоднородные (времени и места).

5) Ошибки в обособлении вводных слов и словосочетаний.

Суть ошибки состоит в том, что вводные слова и словосочетания ребята частенько путают со сказуемыми.

Особую сложность представляет собой также слово однако, стоящее в начале и не в начале предложения.

Например: Однако дело до сих пор не сдвинулось с места. Дело, однако, до сих пор не сдвинулось с места.

Еще одна трудность этой пунктограммы состоит в том, что если вводное слово стоит в начале или в конце обособленного оборота, то между ними никакого знака не ставится. Если же вводное слово стоит в середине обособленного оборота (причастного, деепричастного, сравнительного), то оно выделяется запятыми.

Например: Ветер, дувший, к несчастью, нам в лицо, все усиливался. Ветер, к несчастью дувший нам в лицо, все усиливался.

III. Пунктуационные ошибки в сложных предложениях

1) Ошибки в сложносочиненном предложении.

Типичной для старшеклассников ошибкой является разделение запятыми частей ССП, у которых есть общий второстепенный член, а также в тех случаях, когда части ССП имеют общее придаточное предложение (то есть мы имеем дело со ССК).

2) Ошибки в сложносочиненном предложении.

По аналогии с предыдущим пунктом проблемы возникают в тех случаях, когда запятая не ставится между однородными придаточными предложениями, соединенными неповторяющимися соединительными или разделительными союзами.

Например: [Нетрудно было догадаться о том], (что нас здесь никто не ждал) и (что никаких приготовлений к нашему приезду сделано не было). [Мне всегда приятно слушать], (как плещется у низких берегов реки речная волна) или (шепчет о чем-то своем задумчиво склонившаяся к самой воде осока).

Но, конечно, особого разговора заслуживают предложения, в которых рядом оказываются два подчинительных или сочинительный и подчинительный союзы.

Например: [Я думаю], (что, (когда заключенные увидят лестницу), многие захотят бежать). [Горничная была сирота], (которая, (чтобы кормиться), должна была поступить в услужение). [Мы сможем с вами договориться], и (если вы мне верите), [то я наверняка смогу вам помочь].

Особую роль в постановке этой мудреной пунктограммы играет умение обнаруживать наличие или отсутствие второй части этого сложного союза – то, так, но (при наличии этой части сложного союза запятая между двумя подчинительными, сочинительным и подчинительным союзами не ставится).

3) Ошибки в бессоюзном сложном предложении.

Первая наиболее типичная ошибка в БСП состоит в том, что ребята путают, какой знак (запятую или точку с запятой) нужно ставить между частями БСП, если по значению оно сходно со ССП.

Наиболее часто встречающийся и самый бесспорный случай постановки точки с запятой между частями БСП – тот, когда части БСП достаточно распространены и имеют внутри себя запятые.

Например: [В окнах домов видны были люди в шинелях и штиблетах, смеясь прохаживающиеся по комнатам]; [в погребах, в подвалах такие же люди хозяйничали с провизией]; [на дворах такие же люди отпирали или отбивали ворота сараев и конюшен]; [в кухнях раскладывали огни, с засученными рукавами пекли, месили и варили, пугали, смеялись и ласкали женщин и детей.]

Кроме того, своеобразной притчей во языцех стало то, что двоеточие в бессоюзных сложных предложениях, по значению напоминающих сложноподчиненные предложения, ребята постоянно путают с тире и даже с запятой (точкой с запятой). Основным критерием выбора двоеточия или тире в подобном предложении я предлагаю следующее: отталкиваться от того, где в БСП содержится главное, общее, а где – частное, второстепенное. Кроме того, если подобное БСП, преобразованное в союзное (сложноподчиненное) предложение, состоит из частей, где первая часть – главное, а вторая – придаточное предложение, поэтому союз (союзное слово) стоит во второй части СПП, в БСП такого типа мы ставим двоеточие. Разумеется, в обратном случае между частями БСП ставится тире.

Например: [Отец любил говорить]:> [нет музыки слаще шума дождя и шума реки]. (Отец любил говорить, что нет музыки. ).

[За двумя зайцами погонишься]> – [ни одного не поймаешь]. (Если за двумя зайцами погонишься, то ни одного не поймаешь).

Разумеется, абсолютно все случаи постановки двоеточия и тире в эту схему не укладываются, однако для большинства она является в общем-то приемлемой.

IV. Ошибки в постановке знаков в предложении с прямой речью

Кроме всех прочих, наибольшее число ошибок ребята делают в предложениях, где прямая речь разрывается словами автора. Причем если в случае, когда слова автора следуют после восклицательного или вопросительного предложения, ошибок не так много, то в повествовательном предложении, входящем в состав прямой речи, ошибок на порядок больше.

Например: «Поверьте, – говорил князь Долгорукий, обращаясь к Багратиону, – что это больше ничего, как хитрость».

«Хорошо поешь, брат, хорошо, – ласково заметил Николай Иванович. – А теперь за тобой очередь, Яша».

Суть ошибки заключается в том, что при внешнем сходстве знаки препинания перед второй частью разорванной прямой речи ставятся разные, да и прямая речь в первом случае продолжается со строчной буквы, а во втором – с прописной.

Таковы наиболее примечательные и характерные ошибки, которые в течение ряда лет мне удалось выявить в письменных работах моих учеников. Разумеется, эта памятка вовсе не претендует на то, чтобы дать исчерпывающий свод всех возможных пунктуационных трудностей и погрешностей. Но, как мне кажется, многие словесники согласятся с тем, что эти ошибки встречаются из года в год в весьма многих ученических и абитуриентских работах.