Что такое синдром штаргардта

Болезнь Штаргардта

Изменения в виде желтовато-беловатых точек и полос с изменениями в макулярной области или без них A. Franceschetti обозначил термином «fundus flavimaculatus». В литературе термины «болезнь Штаргардта» и «фундус флавимакулятус» нередко объединяют (Stargardt disease/fundus flavimaculatus), подчеркивая тем самым предполагаемое единство происхождения и/или переход из одной формы заболевания (болезнь Штаргардта) в другую (фундусс флавимакулятус) по мере ее развития.

Если снижение зрения, обусловленное типичными дистрофическими изменениями желтого пятна, начинается в первые две декады жизни, то предпочтительнее употреблять термин «болезнь Штаргардта». Если же изменения появляются в центральных и периферических отделах сетчатки в более позднем возрасте и заболевание острее прогрессирует, то рекомендуется использовать термин «фундус флавимакулатус».

Симптомы (в порядке появления):

Классификация

Наряду с классическим выделением двух типов болезни Штадгардта, включающих дистрофию макулярной области с и без фундус флавимакулатус, редложено несколько других классификаций, основанных на вариациях клинической картины глазного дна.

Так, K.G. Noble и R.E. Саrr (1971) выделили четыре типа заболеваний:

Генетические исследования

Дистрофия Штаргардта наиболее часто наследуется по аутосомно-рецессивному типу, однако описано много семейств, в которых передача болезни осуществляется аутосомно-доминантным путем. Существует мнение, что доминантный тип наследования свойствен главным образом III и IV типам болезни Штаргардта.

Белок RmP является интегральным мембранным гликопротеином с молекулярным весом 210 кДа, который локализуется по краю дисков наружных сегментов зрительных клеток. Показано, что RmP относится к суперсемейству ABC-переносчиков АТФ-связывающих кассет, которые стимулируют гидролиз АТФ и влияют на АТФ-зависимое перемещение специфических субстратов через клеточные мембраны.

Выявлено, что гены для нескольких членов суперсемейства АВС-переносчиков вовлечены в развитие ряда наследственных заболеваний сетчатки человека. Так, при аутосомно-доминантном типе наследования болезни Штаргардта показана локализация мутированных генов на хромосомах 13q и 6ql4, а также картирован ген для новой доминантной формы Штаргардт-подобного заболевания сетчатки (возможно, относящегося к типу IV) на хромосоме 4р между маркерами D4S1582 и D4S2397.

Человеческий ген RmP картирован между маркерами D1S424 и D1S236 на хромосоме lp (Ip21-pl3). Там же локализованы гены наиболее распространенной аутосомно-рецессивной формы дистрофии Штаргардта и фундус флавимакулятус, а место гена аутосомно-рецессивной формы пигментного ретинита RP19 определено между маркерами D1S435—D1S236 на хромосоме lp. В исследовании S.M. Azarian и соавт. (1998) установлена полная тонкая интрон-экзонная структура гена ABCR.

С помощью иммунофлюоресцентной микроскопии и вестерн-блоттинг-анализа показано, что ABCR присутствует в фовеальных и перифовеальных колбочках, в связи с чем полагают, что потеря центрального зрения при дистрофии Штаргардта может быть прямым следствием фовеальной колбочковой дегенерации, вызванной мутациями гена ABCR.

Выявлено также, что мутации ABCR имеются в субпопуляции пациентов с неэкссудативной формой макулярной дегенерации, связанной с возрастом (АМД) и колбочко-палочковой дистрофией, что позволяет предполагать наличие генетически обусловленного риска развития АМД у родственников больных с болезнью Штаргардта. Однако это утверждение поддерживают не все исследователи, хотя не подвергается сомнению тот факт, что фенотипические и генотипические проявления болезни Штаргардта и АМД связаны с мутациями гена ABCR.

J.M. Rozet и соавт. (1999), обследуя семейство, имеющее среди своих членов больных и с пигментным ретинитом, и с болезнью Штаргардта, показали, что гетерозиготность гена ABCR приводит к развитию дистрофии Штаргардта, а гомозиготность — к развитию пигментного ретинита.

Таким образом, результаты генетических исследований последних лет свидетельствуют о том, что, несмотря на явные различия в клинической картине пигментного ретинита, болезни Штаргардта, фундус флавимакулятус и АМД, они являются аллельными нарушениями локуса ABCR.

Широкий диапазон фенотипических проявлений дистрофии Штаргардта и возраста выявления клинических признаков (от первой до седьмой декады жизни), наблюдаемых даже в одной семье, делает трудным дифференциальный диагноз и прогноз изменений остроты зрения. Данные ангиографии, анамнез заболевания, сниженные зрительные функции, измененные колбочковые компоненты в ЭРГ, специфика изменений локальной и мультифокальной ЭРГ помогают в постановке диагноза.

Таким образом, в последние годы все большее значение для диагностики придают результатам генетических исследований. Так, G.A. Fishman и соавт. (1999), обследовав большую группу больных с дистрофией Штаргардта и фундус флавимакулятус, имеющих мутации гена ABCR, показали, что вариабельность фенотипических проявлений определенным образом зависит от вариации специфической последовательности аминокислот. По результатам флюоресцентной ангиографии, офтальмоскопии, электроретинографических и периметрических исследований ими было выделено три фенотипа заболевания

В связи с тем что мутации ABCR сопровождаются различными фенотипическими проявлениями, полагают, что успехи в идентификации корреляций между специфическими мтациями гена и клиническими фенотипами облегчат консультирование больных и по поводу прогноза остроты зрения.

Все эти исследования направлены не только на раскрытие тонких механизмов генетических заболеваний сетчатки, но и на поиск возможной их терапии.

Клиническая картина

При фундус флавимакулятус поле зрения может быть не изменено, особенно в первые две декады жизни, у всех больных с болезнью Штаргардта выявляют относительные или абсолютные центральные скотомы разной величины в зависимости от распространения процесса в макулярной области.

Цветовое зрение

У большинства пациентов с болезнью Штаргардта I типа отмечается дейтеранопия; при II типе болезни Штаргардта нарушения цветового зрения более выраженные и не поддаются классификации. Вид цветоаномалии, по-видимому, зависит от того, какой тип колбочек преимущественно вовлечен в патологический процесс, поэтому при фундус флавимакулятус цветовое зрение может быть не изменено либо отмечается красно-зеленая дихромазия.

Темновая адаптация

По данным О. Gelisken, J.J. De Jaey (1985), из 43 пациентов с болезнью Штаргардта и фундус флавимакулятус у 4 был повышен конечный порог световой чувствительности, у 10 отсутствовал колбочковый отрезок кривой темновой адаптации.

Пространственная контрастная чувствительность

Контрастная чувствительность, on- и off-активность колбочковой системы, оцениваемые по времени сенсомоторной реакции при предъявлении стимула темнее и светлее фона, отсутствуют в центральной области сетчатки с некоторой сохранностью off-чувствительности в зоне 10° от центра.

Электроретинография и электроокулография

По данным литературы, в начальных стадиях дистрофии Штаргардта и фундус флавимакулятус общая, или ганцфельд, ЭРГ нормальна. Однако применение различных методических приемов электроретинографии позволяет оценить топику функциональных нарушений в сетчатке на уровне ее различных слоев и отделов.

Применение зональной электроретинографии позволило выявить угнетение реакции наружного слоя сетчатки (фоторецепторов) не только в макулярной зоне, но и в парамакулярном и периферическом отделах в ранних стадиях болезни Штаргардта при сохранности проксимальных слоев сетчатки.

Снижение амплитуд а- и 1а волн ЭРГ в разных зонах сетчатки (центр, парацентр, периферия) свидетельствует о генерализованном поражении всего фоторецепторного слоя обеих систем (колбочковой и палочковой) уже в первой стадии заболевания. Развитие процесса сопровождается распространением патологических изменений в глубь сетчатки, что выражается в увеличении частоты выявления и степени выраженности изменений всех компонентов ЭРГ.

Однако уже в начальных (I-II) стадиях болезни Штаргардта выявляют большую степень угнетения колбочковых компонентов ЭРГ по сравнению с палочковыми.

R. Itabashi и соавт. (1993) представили результаты обследования большой группы больных с болезнью Штаргардта, сравнив степень угнетения различных компонентов ЭРГ.

Согласно классификации, предложенной K.G. Noble и R.E. Сагг (1971), были выделены несколько групп больных по стадиям заболевания: 1-4. Средние амплитуды всех компонентов ЭРГ оказались ниже нормальных значений при более выраженных изменениях колбочковой системы сетчатки. Фотопическая b-волна составляла 57,4 % от нормы, скотопическая b-волна — 77,9 %, ответы на «белый» мелькающий стимул 32 Гц — 78,9 %, а-волна — 87,7 %, b-волна — 95,8 % от нормы. Наибольшее снижение всех компонентов ЭРГ отмечено у больных группы 3.

Временные параметры также были изменены; удлинение пикового времени наиболее значительно для а-волны, особенно у больных группы 3. Для этой стадии характерно также наиболее частое выявление субнормального свето-темнового коэффициента ЭОГ (73,5 %). По мнению авторов, прогноз у больных в группе 3 наиболее неблагоприятен.

Наблюдение за больными на протяжении 7-14 лет позволило проследить динамику электрофизиологических показателей в сопоставлении с клиникой процесса. Более выраженные офтальмоскопические изменения сопровождались снижением как электроретинографических, так и электроокулографических показателей. Эти результаты согласуются с мнением других исследователей, которые на основании электроретинографических и гистологических данных предполагают первоначальное поражение в РПЭ при фундус флавимакулятус и дальнейшее поражение фоторецепторов сетчатки при дистрофии Штаргардта.

В литературе имеются определенные расхождения в результатах электроокулографии. Чаще всего отмечают нормальную или несколько сниженную ЭОГ у большинства больных с фундус флавимакулятус и дистрофией Штаргардта. Однако ряд исследователей отмечают высокий процент субнормальной ЭОГ по величине коэффициента Ардена: у 75—80 % больных ФФ. Следует учитывать, что в большинстве публикаций приведены результаты обследования немногочисленных групп пациентов: от 3 до 29.

G.A. Fishman (1976, 1979) провел корреляцию между стадиями фундус флавимакулятус и результатами ЭОГ. Он показал, что при заболевании I—II стадий у всех обследованных ЭОГ не изменена (28/28), тогда как при III—IV стадиях у 90 % больных она субнормальна. По мнению G.A. Fishman и соавт (1976 1977 1979), лишь в случае поражения патологическим процессом значительной площади сетчатки ЭОГ будет аномальной. Другие исследователи также отмечают отсутствие изменений ЭОГ у подавляющего большинства больных с фундус флавимакулятус. Не исключено что на результаты исследований оказывают влияние различия в методических приемах, несмотря на попытки их стандартизации.

Таким образом, электрофизиологические исследования скорее позволяют выявить наличие и степень выраженности изменений колбочковой и палочковой систем сетчатки, а также оценить состояние РПЭ, чем помогают при дифференциальной диагностике болезни Штаргардта и фундус флавимакулятус.

Дифференциальный диагноз

Клиническая картина при некоторых наследственных заболеваниях может быть схожа с таковой при болезни Штаргардта. К таким заболеваниям относится доминантная прогрессирующая фовеальная дистрофия, колбочко-палочковая и палочко-колбочковая (retinitis pigmentosa) дистрофии, ювенильный ретиношизис. Атрофическая макулярная дегенерация описана при различных спиноцеребральных и церебральных спастических нарушениях, в том числе при олигопонтоцеребральной атрофии. Подобные морфологические находки описаны и при ненаследственных заболеваниях, например при хлорохиновой ретинопатии или глазных проявлениях тяжелого токсикоза беременных.

На основании различий картины глазного дна, возраста, начала заболевания, данных функциональных методов исследования S. Merin (1993) выделил два основных типа болезни Штаргардта.

Болезнь Штаргардта I типа

Этот тип наиболее соответствует первоначально описанной болезни Штаргардта. Это ювенильная наследственная макулодистрофия, клинические проявления которой наблюдаются у детей уже в возрасте 6-12 лет. С одинаковой частотой заболевают мальчики и девочки, наследственная передача осуществляется по аутосомно-рецессивному типу.

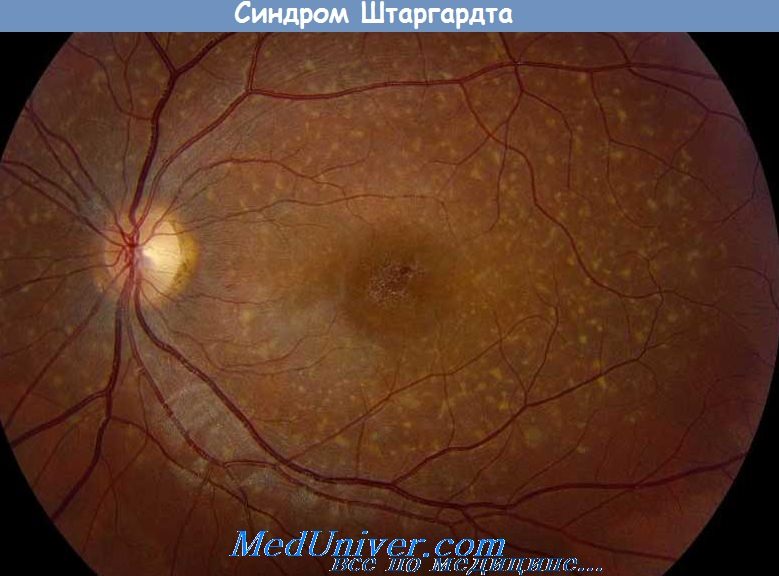

Заболевание проявляется билатерально и симметрично. В развитых стадиях фовеальный рефлекс отсутствует. Изменения на уровне пигментного эпителия сетчатки (РПЭ) проявляются в виде скопления в центре коричневатого пигмента, окруженного участками гипер- и депигментации. Клиническая картина напоминает «бычий глаз».

При флюоресцентной ангиографии подтверждают типичный феномен «бычьего глаза». Темный, не пропускающий флюоресцеина центр окружен широким кольцом гипофлюоресцирующих точек, за которым обычно следует другое кольцо гиперпигментации. Такая картина объясняется увеличением количества пигмента в центральной зоне глазного дна, атрофией прилежащих клеток РПЭ и комбинацией атрофии и гипертрофии пигментного эпителия. Отсутствие флюоресцеина в макулярной области называют «молчащей хороидеей» или темной хороидеей и объясняют накоплением кислых мукополисахаридов в РПЭ. По мнению D.A. Klein и А.Е. Krill (1967), феномен «бычьего глаза» выявляют почти у всех больных с болезнью Штаргардта I типа.

По мере прогрессирования заболевания острота зрения снижается, в результате чего развивается слабовидение. Если на ранних этапах болезни ЭРГ и ЭОГ сохраняются нормальными в развитых стадиях снижаются ответы колбочковой системы по данным ЭРГ и становятся умеренно субнормальными показатели ЭОГ. В связи с поражением преимущественно колбочковой системы у больных нарушается и цветовое зрение, чаще по типу дейтеранопии.

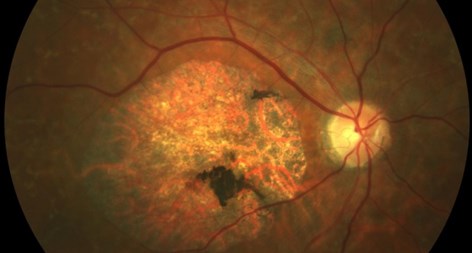

В более поздних стадиях болезни Штаргардта выявлено исчезновение большей части фоторецепторов и клеток РПЭ из макулярной области сетчатки. При этом часть клеток РПЭ находилась в стадии дегенерации с накоплением липофусцина, по краям участков атрофии наблюдалась гиперплазия клеток РПЭ.

F. Schutt и соавт. (2000) показали, что при заболеваниях сетчатки, связанных с интенсивным накоплением липофусцина, в том числе при болезни Штаргардта, АМД и старении сетчатки, определенную роль в нарушение функции РПЭ вносит ретиноидный флюоресцентный компонент липофусцина А2-Е (N-ретинилиден-N-ретинил-этанол-амин). Он ослабляет деградативную функцию лизосом и увеличивает интрализосомальную рН клеток РПЭ, приводя к потере их мембранной целостности. Кроме лизосомотропических свойств показаны фотореактивные свойства А2-Е, его фототоксичность.

Болезнь Штаргардта II типа

В отличие от I типа, помимо типичных изменений в макулярной области сетчатки, на глазном дне имеются множественные и распространенные пятна ФФ, которые могут достигать экватора. Заболевание начинается несколько позже, хотя это может быть связано с тем, что снижение остроты зрения при II типе болезни Штаргардта происходит медленнее и вследствие этого пациенты позже обращаются к окулисту. В связи с тем, что при болезни Штаргардта II типа отмечается больше изменений, выходящих за границы макулярной области, электрофизиологические данные отличаются от таковых при I типе.

Так, в ЭРГ значительно снижены ответы палочковой системы. Показатели ЭОГ также изменены в большей степени. Наличие в высоком проценте случаев за пределами макулярной области (желтого пятна) желтоватых пятен затрудняет четкое разделение болезни Штаргардта и ФФ.

Фундус флавимакулятус

Параллельно этому картина, выявляемая при флюоресцентной ангиографии, становится иной: участки с гиперфлюоресценцией становятся гипофлюоресцирующими. На последующих этапах развития заболевания атрофия РПЭ проявляется как исчезновение отдельных пятен и их замена на нерегулярные участки гипофлюоресценции.

Подобные изменения пятен при фундус флавимакулятус (ФФ) характерны для обоих типов болезни Штаргардта, однако при «чистой форме» ФФ они менее выражены.

Начало заболевания, а скорее всего время его выявления, не зависит от возраста. Предполагается аутосомно-рецессивный тип наследования ФФ, однако в ряде случаев не удается установить наследственную природу данной патологии.

Что такое синдром штаргардта

Синонимы синдрома Штаргардта. Семейная юношеская макулярная дегенерация. Семейная макулярная дегенерация с деменцией. Тапето-ретинальная макулярная дегенерация ювенильного типа. Макулярная дегенерация Stargardt. Тапето-ретинальная дегенерация, тип Stargardt. Наследственная макулярная дегенерация.

Определение синдрома Штаргардта. Наследственно-семейная юношеская макулярная дегенерация. Относится к синдромам аниридии.

Автор. Stargardt К. — немецкий офтальмолог, Марбург. Синдром был впервые описан в 1909 г.

Симптоматология синдрома Штаргардта:

1. Развивающееся уже в раннем детстве прогрессирующее перерождение maculae.

2. Расстройства в восприятии света и цветов.

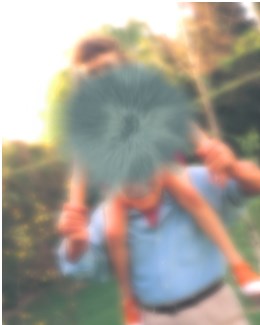

3. Двусторонняя центральная скотома при сохранении периферических полей зрения.

4. Глазное дно: желтоватая или темная окраска maculae со вторичной атрофией зрительного нерва.

5. Редкие проявления: аниридия, альбинизм.

6. Иногда олигофрения.

7. Наблюдают семейный характер заболевания в комбинации с почечнокаменной болезнью и интерстициальным нефритом, а также с S. (Pierre) Marie II.

Этиология и патогенез синдрома Штаргардта. Семейно-наследственное страдание.

Патологическая анатомия. Дегенеративное разрушение сетчатой оболочки в области fovea.

Дифференциальный диагноз. Другие разновидности периферической формы тапето-ретинальной дегенерации (например, пигментная ретинопатия; инфантильный амавроз, тип Leber). Синдром амавротической идиотии.

Редактор: Искандер Милевски. Дата обновления публикации: 18.3.2021

— Вернуться в содержание раздела «генетика» на нашем сайте

Болезнь Штаргардта

Болезнь Штаргардта обычно развивается в детстве и юности.

Симптомы болезни Штаргардта

Симптом, который обычно заставляет большинство людей идти на прием к врачу, это изменение центрального зрения. А врач, который осматривает сетчатку пациента с болезнью Штаргардта, видит характерные желтоватые пятна на макуле и под ней. При этом пятна могут распространяться наружу кольцеобазным образом.

В пятнах происходит накопление липофусцина, побочного продукта нормальной активности клеток. При болезни Штаргардта это накопление идет очень интенсивно, и липофусцин аккумулируется анормальным образом.

Симптомы при этом заболевании также включают в себя волнистое видение, слепые пятна, размытость, нарушение цветового зрения и трудности с ориентацией при тусклом освещении.

Насколько быстро портится зрение?

Развитие симптомов болезни Штаргардта меняется со временем. Острота зрения (способность различать детали и резкость) может поначалу снижаться медленно, затем это ухудшение начинает ускоряться, а затем выравниваться на определенном уровне.

К 50-летнему возрасту острота зрения почти 50% из исследуемых пациентов составляла 20/200 или даже меньше.

В конечном итоге острота зрения почти всех людей с болезнью Штаргардта снижается на уровень от 20/200 до 20/400. Такая потеря зрения не корректируется очками, контактными линзами или рефракционной хирургией.

Является ли болезнь Штаргардта наследственной?

Для того, чтобы понять, как происходит наследование этого заболевания, очень полезно проконсультироваться у специалиста по генетике, особенно при планировании семьи или выборе своей работы.

Лечение болезни Штаргардта

В настоящее время не существует действенного лечения этого заболевания, но сегодня ведется ряд перспективных исследований в этой области, связанных с генетикой, применением стволовых клеток и разработкой медикаментозной терапии.

Людям, которые страдают от этой болезни или находятся в зоне риска заболевания, рекомендуется на улице носить очки, блокирующие ультрафиолетовое излучение. Для людей, у которых зрение уже серьезно деградировало, существуют различные средства, предназначенные для слабовидящих.

Генная терапия

В 2008 году была опубликована информация о том, что генная терапия привела к измеряемым улучшениям зрения нескольких молодых людей, страдающих врожденным амаврозом Лебера, наследственным заболеванием, связанным с дегенерацией сетчатки глаз. Эти результаты, полученные во все еще продолжающихся клинических исследованиях (Phase I), заставили ученых попытаться найти аналогичный метод лечения и других наследственных заболеваний сетчатки, таких как болезнь Штаргардта.

Как и в случае болезни Штаргардта, амавроз Лебера возникает из-за мутаций генов, связанных с образованием белка, который необходим для жизнедеятельности сетчатки. Во время эксперимента ученые внедрили здоровую версию такого гена в вирус (аденоассоциированный вирус*, ААВ), который выполняет функцию доставки гена в сетчатку. Этот вирус считается наиболее подходящим инструментом для внедрения относительно маленьких генов в целевой орган. Кроме того, считается, что такой метод эффективен и безопасен для человека, поэтому он часто применяется при генной терапии.

Недавно компанией Oxford BioMedica была разработана запатентованная система LentiVector, которая использует лентивирусный вектор для доставки функциональных генов в целевые ткани. Эта технология считается обещающей для лечения наследственных заболеваний глаз, таких как болезнь Штаргардта, палочко-колбочковая дистрофия, синдром Ашера (Ушера) и пигментный ретинит. В 2011 году компания Oxford BioMedica начала клинические испытания (Phase I) для проверки терапии геном ABCA4 в качестве лечения болезни Штаргардта.

Сопутствующие заболевания

Болезнь Штаргардта иногда еще называют макулярной дистрофией Штаргардта или жёлтопятнистой абиотрофией сетчатки. Кроме рецессивной формы болезни Штаргардта существуют и другие, более редкие формы, которые наследуются как доминантный признак, а не рецессивный.

Фармацевтические и биотехнологические компании, разрабатывающие лечение болезни Штаргардта

Ниже приведены сведения о некоторых компаниях, которые в настоящее время разрабатывают новые методы лечения болезни Штаргардта.

Sanofi (http://en.sanofi.com/index.aspx)

Компания Sanofi разрабатывает генную терапию для лечения болезни Штаргардта, основанную на исследованиях доктора Алликмета, который использовал лентивирус для доставки нормально функционирующих генов ABCA4 в фоторецепторы сетчатки мыши с болезнью Штаргардта. В клинических исследованиях с участием людей (Phase I/II), начатых в 2011 году, проводилась оценка метода Stargen, основанная на проверке эффективности такой технологии. Эти эксперименты сейчас ведутся во Франции и США.

Acucela ( http://www.acucela.com/)

Эта биотехнологическая компания разрабатывает несколько препаратов для лечения болезней сетчатки, таких как возрастная макулярная дистрофия (ВМД), сухие глаза, диабетическая ретинопатия, ретинопатия недоношенных и болезнь Штаргардта. Модуляторы визуального цикла компании Acucela снижают активность работы палочек фоторецепторов, т.е. «замедляют их», и снижают метаболическую нагрузку на сетчатку. Снижение скорости визуального цикла позволяет защитить сетчатку от светового повреждения и снижает накопление токсичных для сетчатки побочных продуктов, включая A2E (продукт преобразования витамина А), образующихся при болезни Штаргардта и сухой макулярной дистрофии. Компания недавно завершила испытания (Phase III) нового лекарственного препарата эмиксустата как средства лечения сухой ВМД. К сожалению, этот препарат не смог снизить рост поражения у 500 пациентов с географической атрофией, одной из форм сухой ВМД. Но поскольку этот препарат показал высокую эффективность при лечении болезни Штаргардта у мышей, компания начала исследования (Phase II) на пациентах с болезнью Штаргардта.

Astellas Pharma (https://www.astellas.us/ )

Компания работает как глобальный хаб (центр обмена) для исследований в сфере регенеративной медицины и клеточной терапии в офтальмологии и других терапевтических областях, в которых нет доступного лечения. В настоящее время Astellas завершила исследования метода трансплантации пигментного эпителия сетчатки и анонсировала проведения третьей фазы (Phase III) испытаний.

Alkeus (http://alkeus.com/)

Компания разработала форму витамина А, которая при взаимодействии со светом не образует токсичные метаболиты витамина А и A2E. Это вещество, ALK-001, представляет собой оральный препарат с хорошо понятным механизмом действия. Оно разработано специально для лечения болезни Штаргардта за счет предотвращения образования токсичных побочных продуктов витамина А.

Vision Medicines (http://visionmedicines.com/index.html)

Компания разрабатывает терапию малыми молекулами для лечения болезни Штаргардта. Vision Medicines открыла уникальное химическое вещество VM200, которое изолирует альдегидные токсины, такие как A2E. Компания планирует в ближайшем будущем проведение клинических исследований Phase I и Phase II.

Аденоассоциированный вирус может инфицировать делящиеся и неделящиеся клетки и может встраивать свой геном в геном хозяина.

Присоединиться

Справочник

Рекомендуем

Договор № 1

публичная оферта о добровольном пожертвовании

от «01» октября 2016 г.

Межрегиональная общественная организация содействия и помощи больным с наследственными заболеваниями сетчатки «Чтобы видеть!» (МОО «Чтобы видеть!»), именуемая в дальнейшем «Благополучатель» в лице Президента Байбарина Кирилла Александровича, действующего на основании Устава, настоящим предлагает физическим и юридическим лицам или их представителям, именуемым в дальнейшем «Жертвователь», совместно именуемые «Стороны», заключить Договор о добровольном пожертвовании на нижеследующих условиях:

1. Общие положения о публичной оферте

1.1. Данное предложение является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 Гражданского Кодекса РФ.

1.2. Акцептом (принятием) настоящей оферты является осуществление Жертвователем перечисления денежных средств на расчётный счёт Благополучателя в качестве добровольного пожертвования на уставную деятельность Благополучателя. Акцепт данного предложения Жертвователем означает, что последний ознакомился и согласен со всеми условиями настоящего Договора о добровольном пожертвовании с Благополучателем.

1.3. Оферта вступает в силу со дня, следующего за днём её публикации на официальном сайте Благополучателя – looktosee.ru, именуемом в дальнейшем «Сайт».

1.4. Текст настоящей оферты может быть изменен Благополучателем без предварительного уведомления и действует со дня, следующего за днём его размещения на Сайте.

1.5. Оферта действует до дня, следующего за днем размещения на Сайте извещения об отмене Оферты. Благополучатель вправе отменить Оферту в любое время без объяснения причин.

1.6. Недействительность одного или нескольких условий Оферты не влечёт недействительности всех остальных условий Оферты.

1.7. Принимая условия данного соглашения, Жертвователь подтверждает добровольный и безвозмездный характер пожертвования.

2. Предмет договора

2.1. По настоящему договору Жертвователь в качестве добровольного пожертвования перечисляет собственные денежные средства на расчётный счёт Благополучателя, а Благополучатель принимает пожертвование и использует на уставные цели.

2.2. Выполнение Жертвователем действий по настоящему договору является пожертвованием в соответствии со статьей 582 Гражданского кодекса Российской Федерации.

3. Деятельность Благополучателя

4. Заключение договора

4.1. Акцептовать Оферту и тем самым заключить с Благополучателем Договор вправе физические и юридические лица или их представители.

4.2. Датой акцепта Оферты и соответственно датой заключения Договора является дата зачисления денежных средств на расчетный счёт Благополучателя либо, в соответствующих случаях, на счет Благополучателя в платежной системе. Местом заключения Договора считается город Москва Российской Федерации. В соответствии с пунктом 3 статьи 434 Гражданского кодекса Российской Федерации Договор считается заключенным в письменной форме.

4.3. Условия Договора определяются Офертой в редакции (с учётом изменений и дополнений), действующей (действующих) на день оформления платёжного распоряжения или день внесения им наличных денег в кассу Благополучателя.

5. Внесение пожертвования

5.1. Жертвователь самостоятельно определяет размер суммы добровольного пожертвования (разового или регулярного) и перечисляет его Благополучателю любым платёжным методом, указанным на сайте looktosee.ru на условиях настоящего Договора. Согласно статье 582 Гражданского кодекса Российской Федерации пожертвование НДС не облагается.

5.2. Назначение платежа: «Пожертвование на уставную деятельность. НДС не облагается» или «Добровольное пожертвование на уставную деятельность» или «Добровольное пожертвование на уставные цели».

5.3. Пожертвования, полученные Благополучателем без указания конкретного назначения, направляются на достижение уставных целей Благополучателя

5.4. Жертвователь имеет право по своему усмотрению выбрать объект оказания помощи, указав соответствующее назначение платежа при переводе пожертвования. Список программ и имена нуждающихся публикуются на сайте looktosee.ru.

5.5. При получении пожертвования с указанием фамилии и имени нуждающегося Благополучатель направляет пожертвование на помощь этому лицу. В том случае, если сумма пожертвований конкретному лицу превысит сумму, необходимую для оказания помощи, Благополучатель информирует об этом Жертвователей, размещая информацию на сайте looktosee.ru Благополучатель использует положительную разницу между суммой поступивших пожертвований и суммой, необходимой для помощи конкретному лицу, на уставные цели Благополучателя. Жертвователь, не согласившийся с переменой цели финансирования, вправе в течение 14 календарных дней после публикации указанной информации потребовать в письменной форме возврата денег.

5.6. При перечислении Пожертвования через электронную платежную систему с Жертвователя может взиматься комиссия в зависимости от выбранного способа оплаты (электронные деньги, смс-платежи, денежные переводы). Пожертвования, перечисляемые Жертвователем посредством электронной платежной системы, аккумулируются платежной системой на счетах системы, далее денежные средства общей итоговой суммой, собранной за определенный период, поступают на расчетный счет Фонда. С перечисляемой на расчетный счет Фонда денежной суммы электронная система может удерживать комиссию. Сумма поступивших в Фонд денежных средств будет равна сумме Пожертвования, сделанного Жертвователем, за вычетом комиссий, взимаемых платежной системой.

5.7. Жертвователь может оформить регулярное (ежемесячное) списание пожертвования с банковской карты.

Поручение считается оформленным с момента первого успешного списания пожертвования с банковской карты.

Поручение на регулярное списание действует до момента окончания срока действия карты владельца или до подачи Жертвователем письменного уведомления о прекращении действия поручения. Уведомление должно быть направлено на электронный адрес info@looktosee.ru не менее чем за 10 дней до даты очередного автоматического списания. Уведомление должно содержать следующие данные: фамилия и имя, как указано на банковской карте; четыре последний цифры карты, с которой осуществлялся платеж; электронный адрес, на который Благо получатель отправит подтверждение о прекращении регулярного списания.

6. Права и обязанности сторон

6.1. Благополучатель обязуется использовать полученные от Жертвователя по настоящему договору денежные средства строго в соответствии с действующим законодательством РФ и в рамках уставной деятельности.

6.2. Жертвователь даёт разрешение на обработку и хранение персональных данных, используемых Благополучателем исключительно для исполнения указанного договора, а также для информирования деятельности Благополучателя.

6.3. Согласие на обработку персональных данных дается Жертвователю на неопределенный срок. Согласие в любой момент может быть отозвано путем направления письма по адресу info@looktosee.ru. В случае отзыва согласия Благополучатель обязуется в течении 5 (пяти) рабочих дней уничтожить или обезличить персональные данные Жертвователя.

6.4. Благополучатель обязуется не раскрывать третьим лицам личную и контактную информацию Жертвователя без его письменного согласия, за исключением случаев требования данной информации государственными органами, имеющими полномочия требовать такую информацию.

6.5. Полученное от Жертвователя пожертвование, по причине закрытия потребности частично или полностью не израсходованное согласно назначению пожертвования, указанному Жертвователем в платежном поручении, не возвращается Жертвователю, а перераспределяется Благополучателем самостоятельно на другие актуальные программы, уставные цели Благополучателя.

6.6. По запросу Жертвователя (в виде электронного или обычного письма) Благополучатель обязан предоставить Жертвователю информацию о сделанных Жертвователем пожертвованиях.

6.7. Благополучатель не несет перед Жертвователем иных обязательств, кроме обязательств, указанных в настоящем Договоре.

7. Прочие условия

7.1. В случае возникновения споров и разногласий между Сторонами по настоящему договору, они будут по возможности разрешаться путем переговоров. В случае невозможности разрешения спора путем переговоров, споры и разногласия могут решаться в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в судебных инстанциях по месту нахождения Благополучателя.

8. Реквизиты

БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ:

Межрегиональная общественная организация содействия и помощи больным с наследственными заболеваниями сетчатки «Чтобы видеть!»

Юр.адрес: 127422,г. Москва, Дмитровский проезд, дом 6, корпус 1,квартира 122,

ОГРН 1167700058283

ИНН 7713416237

КПП 771301001

Президент Байбарин К.А.

Наш сайт подключен к интернет-эквайрингу, и Вы можете внести пожертвование банковской картой Visa или Mastercard. После подтверждения выбранной суммы пожертвования, откроется защищенное окно с платежной страницей процессингового центра CloudPayments, где Вам необходимо ввести данные Вашей банковской карты. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure. Если Ваш Банк поддерживает данную технологию, Вы будете перенаправлены на его сервер для дополнительной идентификации. Информацию о правилах и методах дополнительной идентификации уточняйте в Банке, выдавшем Вам банковскую карту.

Гарантии безопасности

Процессинговый центр CloudPayments защищает и обрабатывает данные Вашей банковской карты по стандарту безопасности PCI DSS 3.0. Передача информации в платежный шлюз происходит с применением технологии шифрования SSL. Дальнейшая передача информации происходит по закрытым банковским сетям, имеющим наивысший уровень надежности. CloudPayments не передает данные Вашей карты нам и иным третьим лицам. Для дополнительной аутентификации держателя карты используется протокол 3D Secure.

В случае, если у Вас есть вопросы по совершенному платежу, Вы можете обратиться в службу поддержки клиентов по электронной почте support@cloudpayments.ru.

Безопасность онлайн платежей

Предоставляемая Вами персональная информация (имя, адрес, телефон, e-mail, номер кредитной карты) является конфиденциальной и не подлежит разглашению. Данные Вашей кредитной карты передаются только в зашифрованном виде и не сохраняются на нашем Web-сервере.

Безопасность обработки Интернет-платежей гарантирует ООО «КлаудПэйментс». Все операции с платежными картами происходят в соответствии с требованиями VISA International, MasterCard и других платежных систем. При передаче информации используется специальные технологии безопасности карточных онлайн-платежей, обработка данных ведется на безопасном высокотехнологичном сервере процессинговой компании.

Федеральный закон РФ № 152-ФЗ «О персональных данных» — федеральный закон, регулирующий деятельность по обработке (использованию) персональных данных.

Интернет проект www.looktosee.ru (далее – URL, «мы») серьезно относится к вопросу конфиденциальности информации своих клиентов и посетителей сайта www.looktosee.ru (далее – «вы», «посетители сайта»). Персонифицированной мы называем информацию, содержащую персональные данные (например: ФИО, логин или название компании) посетителя сайта, а также информацию о действиях совершаемых вами на сайте URL. (например: заказ посетителя сайта с его контактной информацией). Анонимными мы называем данные, которые невозможно однозначно идентифицировать с конкретным посетителем сайта (например: статистика посещаемости сайта).

2. Использование информации

Мы используем персонифицированную информацию конкретного посетителя сайта исключительно для обеспечения ему качественного оказания услуг и их учета. Мы не раскрываем персонифицированных данных одних посетителей сайта URL другим посетителям сайта. Мы никогда не публикуем персонифицированную информацию в открытом доступе и не передаем ее третьим лицам Исключением являются лишь ситуации, когда предоставление такой информации уполномоченным государственным органам предписано действующим законодательством Российской Федерации. Мы публикуем и распространяем только отчеты, построенные на основании собранных анонимных данных. При этом отчеты не содержат информацию, по которой было бы возможным идентифицировать персонифицированные данные пользователей услуг. Мы также используем анонимные данные для внутреннего анализа, целью которого является развитие продуктов и услуг URL

Сайт www.looktosee.ru может содержать ссылки на другие сайты, не имеющие отношения к нашей компании и принадлежащие третьим лицам. Мы не несем ответственности за точность, полноту и достоверность сведений, размещенных на сайтах третьих лиц, и не берем на себя никаких обязательств по сохранению конфиденциальности информации, оставленной вами на таких сайтах.

4. Ограничение ответственности

Мы делаем все возможное для соблюдения настоящей политики конфиденциальности, однако, мы не можем гарантировать сохранность информации в случае воздействия факторов находящихся вне нашего влияния, результатом действия которых станет раскрытие информации. Сайт www.looktosee.ru и вся размещенная на нем информация представлены по принципу «как есть” без каких-либо гарантий. Мы не несем ответственности за неблагоприятные последствия, а также за любые убытки, причиненные вследствие ограничения доступа к сайту URL или вследствие посещения сайта и использования размещенной на нем информации.

По вопросам, касающимся настоящей политики, просьба обращаться по адресу info@looktosee.ru

Межрегиональная общественная организация содействия и помощи больным с наследственными заболеваниями сетчатки «Чтобы видеть!»

Юр.адрес: 127422, г. Москва, Дмитровский проезд, дом 6, корпус 1, квартира 122